土壤盐碱化的灾害学定义及其风险评价体系*

2013-01-26谷洪彪姜纪沂

谷洪彪,姜纪沂

(防灾科技学院,河北三河065201)

土地资源是生态环境的重要组成部分,它在保障城乡居民生活、支持经济社会发展和维持生态平衡等方面具有不可替代的重要作用。在土壤盐碱化尤为严重的干旱半干旱地区,如何认识土壤盐碱化的内涵从而保证良性发挥土地资源功能与维护国家土地与粮食安全是摆在我们面前的重要课题。

本文结合土壤盐碱化自身的特点,通过分析盐碱化在形成、发展、演化的过程中与生态环境、社会经济的关联性,在以往土壤盐碱化概念的基础上,着重考虑生态环境、社会经济因素,基于灾害学原理,赋予土壤盐碱化灾害学定义。文中阐明新概念的内涵,剖析新概念与传统概念的不同之处,最后建立其风险评价体系,为科学地确定土壤盐碱化危害程度的时空演变特征与灾害损失定量评价,确保土地资源可持续开发利用,降低其对生态环境与人类社会所产生的负效应提供了一个新途径。

1 概念提出的必要性

1.1 问题的提出

土壤盐碱化是导致土地荒漠化的主要因素之一[1],它的形成是伴随土壤化学成分孕育产生、迁移、分异、循环积淀的一个长期复杂过程的结果,且通常与荒漠化过程相伴生,甚至相互诱发、相互转化,对生物圈和生态环境构成威胁,已成为全球最严重的、最受关注的地质环境问题之一。它与突发性自然灾害如地震、洪水、干旱、雪灾、滑坡、泥石流、海洋灾害等造成巨大直接经济损失[2-4]相比,土壤盐碱化等环境地质问题所造成的是潜在的、长期稳定的危害,对社会、环境带来的影响及对人体健康和经济发展之危害程度难以用经济损失来衡量,其导致的灾难性后果往往具有广泛性和持久性。

在土壤盐碱化程度日益严峻、面积不断扩大的背景下,人们已对这一渐变性环境地质问题与洪水、干旱等突发性灾害采取了治理与防御并重的策略。为此,笔者通过对土壤盐碱化形成过程、产生结果的研究提出了一个新的概念——土壤盐碱化灾害学定义,希望这一概念的提出能够促进对土地盐碱化相关诸多问题的讨论。那么,土壤盐碱化原有定义有何局限性?又该如何对其概念重新进行灾害学意义上的界定?二者又有何不同?要想回答上述问题,就有必要对有关土壤盐碱化的概念、定义与内涵进行深入分析。

1.2 研究的意义

近年来,人类对生态环境的干预作用逐步加大,在一定程度上或加剧或削弱土壤盐碱化的恶化趋势,在某种程度上改变了其原有客观发展变化规律。随着人们对土壤盐碱化现象认识的逐步深入,其原有概念已不能完全反映自身特征及其与社会经济、生态环境、地质环境的关系,也不能满足人类合理利用和管理规划土地资源的需要。为了能够更准确、更科学地反映土壤盐碱化现象的客观实际,本文赋予土壤盐碱化灾害学定义,以期更清晰更为全面地认识渐变性环境地质灾害——土壤盐碱化,又搭建了环境地质问题与灾害学的联系桥梁,同时也有助于解决长期以来土壤盐碱化问题所带来的危险性分析与经济损失评价问题。

土壤盐碱化的灾害学概念及其科学合理的界定是定量评价土壤盐碱化危险性概率及其所造成的经济损失评价的基础,而土壤盐碱化危险性及灾害损失评价的合理与否直接关系到一个区域土地开发利用的合理性与可持续性。因此,“土壤盐碱化”问题及其灾害学定义是一个一直备受关注的重要的问题,对其进行讨论具有极重要的理论和实际应用意义。而每一次新概念的提出既是对该阶段研究成果的集中反映,同时它又为下一个阶段发展进步提供新的思路。

2 土壤盐碱化概念的演变

国外对土壤盐碱化的定义是伴随土壤的系统分类而进行的,分为古代(中国、古罗马、古希腊)、近代(美国、欧洲、前苏联)、现代土壤(美国)3个阶段先后进行了土壤逐步的系统分类。土壤盐碱化的定义以盐土与碱土的综合而定,盐土或碱土是指土壤中盐分(或其离子)含量妨碍了大多数作物生长的那些土壤,可分为两类:受中性钠盐(主要是NaCl和Na2SO4)影响的土壤和受能起碱性水解作用的钠盐(主要是NaHCO3、Na2CO3和Na2SiO3)影响的土壤[5]。较早阶段,认为盐碱灾害是一个影响粮食产量的盐分在干旱、半干旱区域土壤中植物根系深度内土层过量聚集的现象[6-10]。盐碱化的概念从强调成土条件,进而同时强调条件、过程和属性的一致性,直至定量化和标准化过渡。

国内研究中定义土壤盐碱化与国外也相类似。王遵亲等[11]从资源及土壤发生学的观点给出如下定义:盐渍土是地球上分布较广泛的一种对发展综合性农业具有很大潜力的土地资源。盐渍土系是一系列受土体中盐碱成分作用的、包括各种盐土和碱土以及其他不同程度盐化和碱化的各种类型土壤的统称,亦称盐碱土,在此认为盐渍土发育的地区即为盐碱化发生区。龚子同等[5]在其著作《中国土壤系统分类》提到盐成土是在各种自然环境因素(包括气候、地形、水文和水文地质条件等)和人为活动因素综合作用下,盐类直接参与土壤形成过程,并以盐碱化(或盐渍化)过程为主动作用而形成的,其上界在矿质土表至30 cm范围内有积盐层,或上界在矿质土表75 cm范围内有碱积层,而无干旱表层的土壤。该定义从土壤发生学的观点诠释了盐碱土的形成发展过程,重点在于叙述了与其他类的土壤区分特点,但未提及其危害。宋长春等[12]认为盐碱土是含有一定数量的,能危害或干扰植物生长的可溶性盐类的土壤。潘懋等[13]从其危害地环境的角度出发将盐土、碱土和脱碱土统称为盐渍土,土壤盐渍化系指土壤中积聚盐、碱且其含量超过正常耕作土壤水平,导致作物生长受到伤害的现象。李志洪等[14]从盐渍土成因的角度分析认为:盐渍土(盐碱土)是在各种自然环境因素和人为活动因素综合作用下,盐类直接参与土壤形成过程,并以盐、碱化过程为主导作用而形成的,具有盐化层或碱化层,土壤中含有大量可溶盐类,从而抑制作物正常生长的土壤。

国内外学者通过对土壤盐碱土概念界定间接表述了土壤盐碱化的概念演变,从各自的立场、角度,揭示了盐碱土形成的基本特性及其危害,且均强调盐渍土(盐碱土)的形成是土壤盐渍化的结果。但由于土壤盐碱化具有渐进性发展的特点,不少学者未把其列入灾害的范畴,有的学者在定义、概念中已表达出灾害的内涵,但土壤盐碱化灾害一词却在文献中也鲜为人见。

3 土壤盐碱化的灾害学定义与内涵

灾害的定义必须具备两个条件:①要有自然异变作为诱因,②要有受到损害的人、财产、资源作为承受灾害的客体[15-18]。因此,与定义地质灾害相类似,笔者认为阐明某种灾害定义包括以下两点:首先阐述现象产生的原因或机制(自然成因、人为成因或二者兼顾),其次强调其对人类社会所构成的危害,兼顾上述两种基本要素的突发或渐发性现象、事件都属于灾害的范畴。

土壤盐碱化在岩石圈中孕育产生,其产生原因与自然背景中的地质、水文地质、气象和人为等因素紧密相关,根据致灾因子分类方案和灾害成因分类[7-8]归属自然——人文灾害类别,是一种典型的渐发性环境地质灾害。

基于以上分析,本文将土壤盐碱化灾害概念界定为是由于自然和人为因素引起的土壤系统变异,使其丧失原有(部分)功能,导致土壤表层盐碱成分大量积聚,造成农业减产或生态系统功能的严重损害,伤害程度接近或超过了该区域(社会)的应对能力,使该区域人类生存、粮食产量、经济活动和资源环境等遭受巨大影响和损失。简言之,土壤盐碱化灾害由土壤盐害、碱害和盐碱复合灾害组成,是土壤在自然和人为因素作用下富集盐、碱含量达到抑制农作物正常生长的水平,危害社会经济、农作物生长及工程设施基础建设,并可能加剧生态环境恶化的一种土壤类环境地质灾害。因而,根据灾害学原理,土壤盐碱化灾害的内涵由下列四个基本要素构成。

(1)孕灾环境。从全球孕灾环境角度上讲,所有灾害的产生都处于由大气圈、岩石圈、水圈、物质文化圈所组成的综合地球表层环境之中,孕灾环境的稳定程度是标定区域孕育土壤盐碱灾害形成环境的定量指标[15]。土壤系统处于岩石圈的最表层,土壤盐碱化灾害的形成也是地球表层过程中一系列具有耗散特性的物质循环和能量流动以及信息与价值流动的过程——响应关系的体现形式之一。地球表层之孕灾大环境与区域局部孕灾环境对土壤盐碱化灾害系统的复杂程度、强度、灾情程度起着决定性的作用。

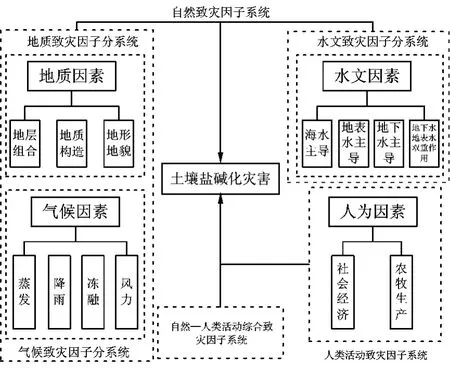

(2)致灾因子。导致土壤盐碱化灾害发生的直接原因,包括自然因素、人为因素,以及人与自然关系失调等。概括地说,土壤盐碱化灾害致灾因子包括自然致灾因子、人为致灾因子和人为——自然综合致灾因子,详见图1。

图1 土壤盐碱化灾害致灾因子系统关系架构图

(3)承灾体。灾害承受体,即暴露于土壤盐碱化灾害风险下的要素,就是承受灾害的客体。包括人类本身在内的物质、文化环境,具体为人口、农田、森林、草场、湖泊水域、地下水环境、建筑、城市交通础设施、生产与生活构筑物、生态环境等。

(4)灾情。灾情是孕灾环境、致灾因子、承灾体综合相互作用的结果,即土壤盐碱化灾害对人类生存环境、粮食安全、土壤功能、资源环境破坏的状况及经济损失严重程度等。

本文所赋予的土壤盐碱化灾害学定义,不仅强调了其形成机理、发展演变过程,而且还强调了其研究时段的区域针对性、时序性及对承灾体的危害性。

由于土壤在生态系统链中占据重要的位置,因此一旦发生土壤盐碱化灾害,常常在某一地区或某一时段带来一系列的连锁反应进而形成复杂的区域土壤盐碱化灾害系统,可能形成灾害群与灾害链,二者相互交织在一起往往放大了该种灾害的效应,从而严重扩大土壤盐碱化灾害化系统影响范围和延长其影响时间。

4 与传统土壤盐碱化概念的比较与分析

我国与土壤盐碱化斗争的历史由来已久,它的概念一直沿用“土壤含盐量太高(超过0.3%)而使农作物低产或不能生长的现象”。因此,以上述定义为代表,讨论新定义与传统概念之间的本质区别。

土壤盐碱化传统概念强调的目标是土壤中盐分含量超过某一限值,仅对农作物的危害。该概念由来的出发点是基于其自身形成演化的特点及其产生的对应结果,仅是对这一现象的客观描述,其中考虑了土壤中盐分的积聚及对农作物的影响。

而土壤盐碱化的灾害学定义是从灾害学原理为指导,充分考虑传统概念的局限性,并以其为基础提出了土壤盐碱化灾害由土壤盐害、碱害和盐碱化复合灾害组成,是土壤在自然和人为因素作用下富集盐、碱含量达到抑制农作物正常生长的水平,危害农作物生长及工程设施基础建设,并可能加剧生态环境恶化的一种土壤类环境地质灾害。

两种定义均以土壤和其中盐分变化为研究对象;界定依据或标准则有所差别,前者为土壤盐分含量超过0.3%,后者则为盐分含量达到抑制农作物正常生长水平,考虑了不同农作物耐盐含量的差异性,由于农作物种类与经济效益直接相关,从此角度出发则可认为该定义间接考虑了经济效益;从组成关系看,前者仅说明含盐量值,而未对盐分类型进行划分;后者则明确突显了其盐分类型由盐分、碱分和盐碱混合成分三部分组成,从而对应盐害、碱害和盐碱化灾害三种灾型;从其造成结果来看,前者仅说明对农作物的危害,有一定的局限性,后者从灾害学角度出发,明确其承灾体(危害对象)为人类社会、农作物、工程设施、生态环境等,更为实际地对与其相关的因素及所可能产生的危害进行了说明;从概念内涵角度看,前者为一种自然现象,后者则有条件地定义为一种土壤类环境地质灾害,由孕灾环境、致灾因子、承灾体与灾情四要素构成。

综上所述,与传统概念相比,土壤盐碱化灾害学定义在界定依据和标准、组成关系、造成结果、概念内涵等方面进行了改进与拓展,具体为新概念拓宽了成灾判定标准、突出了土壤盐碱化灾害类型、延括并强调了其承灾体及对承灾体所构成的危害、分析了新概念的内涵。

5 土壤盐碱化灾害风险评价体系的建立

以土壤盐碱化的灾害学概念内涵为基础,鉴于渐变性土壤盐碱化灾害形势日益严峻的情况,以提高农作物粮食产量、改善生态环境、减轻盐碱化灾害危害程度为目的,针对该类灾害的防灾减灾任务迫在眉睫,开展土壤盐碱化灾害风险评价是防治和减轻其危害的重要途径。本文建立的土壤盐碱化灾害风险评价体系分以下两部分内容。

土壤盐碱化灾害是土壤系统与地质、气候、社会、经济、生态系统相互联系、相互作用、相互交织构成的。土壤盐碱灾害风险是由土壤盐碱化灾害系统中的致灾因子和承灾体部分组成,其风险值的大小表征该灾害给人类社会与生态环境造成损失的不确定性,它是指某地区某一时间内土壤盐碱化灾害发生的可能性、活动强度、发展演化趋势及对经济、社会和自然环境系统造成的影响和危害的可能性有多大。

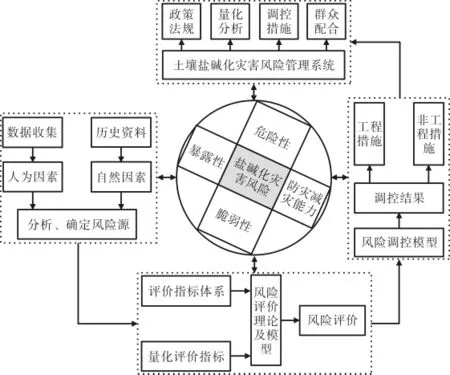

土壤盐碱灾害风险评价与土壤盐碱灾害系统是两个相互关联的系统,前者是后者的子系统(图2)。土壤盐碱灾害系统由土壤盐碱灾害的孕灾环境、致灾因子、承灾体及灾情四部分构成,而土壤盐碱灾害风险评价则是在分析致灾因子危险性和承灾体脆弱性、暴露性及防灾减灾能力的基础上,对灾害风险进行定量表达,评价体系及流程见图3。

图2 土壤盐碱化灾害系统与其风险系统相互关系图

图3 土壤盐碱灾害风险评价体系整体概念模型

6 结语

(1)土壤盐碱化的灾害学概念是开展灾害风险评价及其经济损失定量评价的基础,直接关系到区域规划利用的合理性与科学性。

(2)将土壤盐碱化的灾害学定义界定为:土壤盐碱化灾害由土壤盐害、碱害和盐碱复合灾害组成,是土壤在自然和人为因素作用下富集盐、碱含量达到抑制农作物正常生长的水平,危害社会经济、农作物生长及工程设施基础建设,并可能加剧生态环境恶化的一种土壤类环境地质灾害。

(3)与传统土壤盐碱化概念相比,土壤盐碱化的灾害学定义在界定依据和标准、组成关系、造成结果、概念内涵等方面进行了改进与拓展,具体表现为拓宽了成灾判定标准、突出了土壤盐碱化灾害类型、延括并强调了其承灾体及对承灾体所构成的危害、剖析了新概念的内涵,将其确定为一种渐变性环境地质灾害。

(4)在深入分析土壤盐碱化灾害系统与风险系统组成及其相互关系的基础上,建立了由危险性分析、暴露性分析、脆弱性分析、防灾减灾能力分析、风险评价模型及风险调控管理组成的土壤盐碱化灾害风险评价体系。

[1]UNEP.United Nations Environment Program,Status of desertification and implementation of the United Nations plans of action to combat desertification[R].UNEP,Nairobi,1991.

[2]中国发展门户网[EB/OL].[2012-05-01].http://cn.chinagate.cn/resource/2009-03/31/content_17532002.htm.

[3]中国气象局[EB/OL].[2012-05-01].http://www.cma.gov.cn/ztbd/20110104/20110429/2011042913/201105/t20110504_92534.html.

[4]中华人民共和国民政部[EB/OL].[2012-05-01].http://www.mca.gov.cn/article/zxgx/201001/20100100053251.shtml.

[5]龚子同,陈志诚,史学正,等.中国土壤系统分类[M].北京:科学出版社,1999:382-416.

[6]B A科夫达.盐渍土的发生与演变[M].北京:科学出版社,1957:255-282.

[7]中国科学院土壤研究所编译室.盐渍土问题译文集[M].北京:科学出版社,1964:1-27.

[8]中国科学院土壤研究所盐渍地球化学研究室.土壤盐化和碱化过程的模拟[M].北京:科学出版社,1986:52-80.

[9]Lesch M,Rhoades J D,Lund L J.Mapping soil salinity using calibrated electromagnetic measurements[J].Soil Science Society A-merican Journal,1992,56:540-548.

[10]Corwin D L,Rhoades J D.Leaching requirement for soil salinity control:Steady-state versus transient models[J].Agricultural Water Management,2007,90:165-180.

[11]王遵亲,祝寿泉,俞仁培,等.中国盐渍土[M].北京:科学出版社,1993:7-78.

[12]宋长春,何岩.松嫩平原盐碱土壤生态地球化学[M].北京:科学出版社,2003:50-64.

[13]潘懋,李铁锋.环境地质学(修订版)[M].北京:高等教育出版社,2003:22-35.

[14]李志洪,赵兰坡,窦森.土壤学[M].北京:化学工业出版社,2008:204-214.

[15]史培军.灾害研究的理论与实践[J].南京大学学报.1991,11:37-42.

[16]李树刚.灾害学[M].北京:煤炭工业出版社,2008:2-46.

[17]曾维华,程声通.环境灾害学引论[M].北京:中国环境科学出版社,2000:10-48

[18]梁警丹.吉林省生态灾害风险评价与管理对策研究[D].长春:东北师范大学,2007:1-11.