互文性理论的多声构成:《武士》、张东荪、巴赫金与本维尼斯特、弗洛伊德

2013-01-24祝克懿

祝克懿

(复旦大学中文系,上海200433)

提 要 互文性理论是具有哲学方法论意义和可用之于实证分析的文本理论。2012年,继1966年首推互文性理论四十六年后,朱莉娅·克里斯蒂娃在复旦大学开设系列讲座演绎互文性理论的发展演变。第一讲“主体与语言:互文性理论对结构主义的继承与突破”内容博大精深,浓缩了互文性理论的基本阐释,兼容了互文体系的核心概念。本文选取了讲座展示的、过去学界不予重视的四个方面来读解:可视为克氏人生镜像和法国学术思想编年史的《武士》;中国哲学家张东荪中西哲学理念对克氏互文思想形成的影响;克氏与巴赫金互为成就的关系与克氏对本维尼斯特结构主义的传承与创新关系;弗洛伊德的精神分析为克氏的互文研究开辟了新天地。本文试图通过这四个方面史实的挖掘,再塑克氏思想大师的形象,丰富对不断创新发展、多元构成的互文性理论的认知。

一、历史点击

2012年11月,接近年末,接近玛雅人历法中即将结束一个旧时代、开始一个新纪元的特定时刻,我们在声波的世界里、在文本的世界里点击了“朱莉娅·克里斯蒂娃”这个名字。这是一个衔接历史的当下点击。因为这个名字随即像闪电划过文本世界、音符长空,作为一个关键词信息,激活了人们跨国界、跨世纪的历史记忆:克里斯蒂娃传奇色彩的经历,她所成长的那个伟大时代——那个新的学术思想如清泉般迸涌,学术流派如雨后春笋般林立的伟大时代。那个时代,杰出学者群星闪耀,大师群体在欧洲云集,构筑了她得以启迪成长的学术环境:陀思妥耶夫斯基、索绪尔、巴赫金、黑格尔、德里达、本维尼斯特、弗洛伊德、福柯、罗兰·巴特、拉康跨世纪、跨国界、跨领域杰出思想的光照;与她共同推进互文性理论的亦师亦友的学者罗兰·巴特、托多洛夫、热耐特、索莱尔斯的扶持、提携;聚集了当时学术思想界精英、阐发最前沿学术思想的阵地,引领着欧洲思想导向的刊物《原样》的推介,诸多要素汇集,使她得以迅速成为其中一员、学术精英。之后,她以法国巴黎第七大学教授的职业身份,在世界各地斩获了种种荣誉。社会各界给予她的符号学家、语言学家、哲学家、文学家、女性主义者、精神分析学家等种种头衔、称谓……而这一切一切,都因“克里斯蒂娃”这个名字,都因“互文性”这样一个话题,都以“影响”作为关键词,中国许多高校、人文学科的关注目光都聚焦到了复旦大学这样一个场域。以克里斯蒂娃为演讲人,以“主体·互文·精神分析”为主题的演讲,于2012年11月这个特定时段进行。克里斯蒂娃的相关资料,在网络被高频点击下载,人们的互文记忆被唤醒,它通过回溯或联想方式形成可以连接的多种延续记忆,通过语音、文字、图片、视频加工方式追溯,各种信息在合成汇集。

二、中国之行

克里斯蒂娃的首次中国之行带有某种凿孔拓荒的意义。2009年克里斯蒂娃在《一位欧洲女人在中国》的演讲中回忆道:“35年前,中国加入联合国,我们是受毛主席领导的中国邀请来华访问的第一批西方知识分子代表团。”1974年4、5月间,克里斯蒂娃与法国《原样》()杂志社的罗兰·巴特、菲利普·索莱尔斯、弗朗索瓦·瓦尔、马瑟兰·普莱奈等学者组成法国作家代表团访问了北京、上海、洛阳、西安等地。根据访问期间的所历所感,克里斯蒂娃随即于当年撰写并出版了讨论女性主义的著作《中国妇女》,在西方引发轰动。克里斯蒂娃坦言访问的目的:“鉴于这个国家在文化上的独特性,我们想分析一下那些可能存在于中国社会主义与其他国家社会主义之间的差异”,“学习中国文化,掌握中国社会主义新颖之处,并期待能一睹彻底自由化的景观”;尽管《中国妇女》“一方面表达了对过去的着迷,另一方面对当前种种的失望”(纳瓦萝2005:62-65),但著作本身作为法国知识分子访问中国的拓荒之旅的见证,也形成了克里斯蒂娃用第三只眼(非东方中国、非西欧法国,属东欧保加利亚的观察角度)透视中国女性思想与社会地位的文化结晶。

2009年2月,在中法关系处于低谷时,克里斯蒂娃受法国外交部、文化部的委托,以法国政府顾问的身份,作为法国政府钦定的文化使者,来华进行文化交流。她先后访问了北京大学和同济大学,其间克氏发表题为《一位欧洲女人在中国》的演讲,并接受《南方周末》专访。其文化交流的亲善之旅以《一位欧洲女人在中国》(《同济大学学报》2009年第3期)作为见证,并为中法邦交关系正常化做出了杰出的努力。2010年9月,基于克氏的学术声望,上海交通大学欧洲文化高等研究院聘任她为荣誉院长。

时间的步伐走过21世纪的第一个十年,世界和中国都发生了深刻的变化。克里斯蒂娃于2012年又书写了与中国的传奇故事。2012年10月,世界性学术组织Kristeva Circle在美国Siena College举行成立大会,我与刘斐博士、宋姝锦博士有幸与会,通过会议“主体”、“互文”、“精神分析”等的专题研讨,深感克里斯蒂娃研究已经成为世界性的学术潮流;10月,《中国社会科学报》第370期刊出介绍互文语篇理论的专文《克里斯蒂娃与互文语篇理论》;11月,这位蜚声国际的后现代思想宗师、互文性理论的创始人,接受复旦大学人文基金最高级别“光华人文杰出学者讲座”邀请,于11月3日至13日赴复旦大学发表系列演讲,重新踏上中国这片热土,解析从互文性到精神分析的思想发展路径,演绎互文性理论走下学术神坛、播种于多学科领域的神奇故事,开始其再塑学术形象的传奇之旅。

克里斯蒂娃在复旦的系列讲座,在国内引起了相当大的反响,不少听众甚至自千里之外专程赶来。讲座之前,《中国社会科学报》、《当代语言学》、《当代修辞学》等刊物及法国使馆都对克里斯蒂即将进行的复旦系列讲座作了相关预告和评论介绍;讲座期间,克氏先后接受《东方早报》、《文汇报》的专访,引发了持续关注。系列讲座的内容将整理出书稿,纳入复旦大学人文高端讲座系列丛书,由北京三联书店推出。这将是克氏首部学术演讲录。《克里斯蒂娃学术精粹读本选译》三种将由复旦大学出版社出版发行。值得一提的是,克氏在复旦访问期间,不仅参加了“复旦大学克里斯蒂娃研究小组”的成立仪式,还欣然接受邀请,担任《当代修辞学》学术顾问。这一信息已公布于法国网站,这也是将中国修辞学的影响推向了国际社会。

三、思维之光

互文性理论不是普通意义上的文本理论,它是具有哲学方法论意义和可用之于实证分析的文本理论。在新世纪中以新的学术眼光来审视互文性理论,重读克里斯蒂娃在复旦大学演讲的第一讲讲稿(2012a),在《武士》中,通过走近张东荪、巴赫金和本维尼斯特、弗洛伊德诸位大师与克里斯蒂娃的互文经历,我们又读出了散发着智慧思维之光的互文性理论。

1.《武士》——人生镜像与历史画卷

1)《武士》题解

《武士》一书的写作参考了日本江户时代传诵的武士道修养书《叶隐》,后者宣扬的是武士道自杀显示的自我否定的伦理。该书由佐贺藩的藩士山本常朝传述,由同藩藩士田代阵基整理。所谓“叶隐”者,如木之叶荫,于人所不见之处为君主舍身。《叶隐》所表现的是决然而死自我否定的武士道精神。克里斯蒂娃从《叶隐》中感受到的就是这种自我否定的日本武士道精神,但她认为她找到了最佳的自我否定方式——死亡方式,而且是从突然自杀的方式转为使自己长久的、持续牺牲的慢性死亡。她在《武士》中所写人物的拚搏奋斗类同于武士的慢性牺牲行为,小说以“武士”命名,正是以这种牺牲精神赞颂“在政治、思想激烈震动时代中精力充沛地生活、燃烧的有名无名的法国的勇士们”,当然也包括她自己。

2)《武士》——20世纪下半叶法国思想界的编年史

《武士》中,奥尔嘉是人物轴心、事件轴心,但该书不是个人事件发展历程的自述史,而是以超大的气魄携带着时代风云,全景式地真实展示了1965年至1990年间以克里斯蒂娃为中心的法国知识界的学术发展史。

六十年代正是结构主义统治法国思想界的时期,以克里斯蒂娃为原型的小说人物奥尔嘉(Olga)正是在这个时候怀抱着求学理想降落在泥泞的巴黎,开始了她艰辛且成功的奋斗历程。多年后罗兰·巴特特意撰写《异邦之女》一文,向当时的法国学界热情推介克里斯蒂娃怎样从茫然无知的异邦之女到另立门户再终成一代思想宗师,《武士》则是通过艺术形象奥尔嘉成长成熟的过程展现了克氏六十年代后半期至八十年代二三十年间的人生轨迹。重要场景如:

初涉巴黎学界,参加法国社会科学高等研究院开办的“小说的社会学”研究班,得到了以哥尔德曼为原型、同样来自东欧的哲学家埃德尔曼的欣赏与鼎力相助,获得了留学生活的最初的支撑;

继而参加罗兰·巴特的讲习班,以听课作为契机,以《原样》作为平台,她认识了同乡托多洛夫,认识了学者热耐特,认识了活跃在《原样》周围的时代精英Herve(索列尔斯)这位Olga(克里斯蒂娃)生活主轴中的重要人物,而师长辈的学者萨特、列维-斯特劳斯、阿尔都塞、福柯、德里达、拉康等作为原型的人物穿插其中,汇聚成为法国学术思想的主流,贯通了法国承前启后的学术传统。于是,形式主义、结构主义、后结构主义、互文性理论、文学实验、女权主义、精神分析等你方唱罢我登场。人物更迭、流派兴衰、时光荏苒,在《武士》中经纬交错,编织罗列,成就了一部20世纪法国思想界以人物为线索的编年史。

梳理《武士》叙事主线,可以发现,这部小说确如克里斯蒂娃本人(2012a)所言:“是经过小说加工的我的个人历程,可以说是一个不折不扣的互文工厂,其中有闯荡,有幸福,也有很多的冒险与暴力,正如一个武士的遭遇……”作为互文性理论的创始人,该书作者很好的演绎了“互文工厂”的含义。该书采用多声部的小说结构,设计了三条恋爱主线。以Olga和Herve为代表的恋人,以“原样派”知识分子为原型,活动在他们周围的一群人是旧秩序的颠覆者和理论上的激进者。以Joelle及其男友为代表的恋人是新怀疑主义者的化身,对现实冷嘲热讽,沉迷于内心世界而无法自拔。而以Carole和Martin为代表的恋人,沉溺于无尽的性爱和持续的政治抗议之中,最终走向毁灭。三条恋爱主线的推进实际上反映了三类知识分子的命运。在躁动喧嚣的时代,不同类型的知识分子在其间或挣扎,或沉沦,或兴起,或死亡。小说《武士》镜像般地再现他们的奋斗历程。需要肯定的是,《武士》虽然是克里斯蒂娃的半自传体小说,但其书写意义远远超越了一般自传中“小我”形象再造的个人意义,它全景式展现出那个特定时代法国知识界的众生相,从一个侧面绘制了法国知识分子抗争奋进的历史图景。

2.张东荪与克里斯蒂娃逻辑思维方式的互文性

在聆听克里斯蒂娃复旦大学系列讲座第一讲之前,我们对克里斯蒂娃与中国最初结缘的认知锁定在1974年与《原样》代表团的拓荒之旅。殊不知,早至48年前,克里斯蒂娃就与中国一位著名的,直接影响到互文思想形成的学者张东荪在哲学思维方式上有了神交暗合。她在第一讲中介绍到:“出乎意料、同时也属必然,我的互文视角把我引向中国文化的某些独特的思维方式,与巴赫金引导我们所探索的思维方式有某种暗合。”

“就在我把巴赫金思想引入法国之时,我发现了一位名叫张东荪的中国学者的研究。”我们推断,克氏所言“之时”,应该是1965年末至1966年期间,因在1966年完成,发表于1967年4月《批评》上的《巴赫金:词语、对话和小说》已经有这样的陈述:“东西方有两位学者都指出了运用亚里士多德式的逻辑来分析语言时产生的缺陷,这绝非偶然。一位是二十世纪中国哲学家张东荪(Chang Tung-Sun),提出了一种语言学范畴(即表意字)。在那里,阴—阳“对话”取代了上帝;另一位是巴赫金,他试图在革命的社会中通过一种动态的理论建构来超越形式主义。”(祝克懿、宋姝锦2012)

克里斯蒂娃在第一讲中进一步介绍张东荪对互文思想形成的影响:“《原样》刊物在1969年第38期上发表了他的一篇研究文章:‘A Chinese Philosopher’s Theory of Knowledge’;我们给它的法文题目是‘La Logique chinoise’(中国式逻辑)。这篇文章此前于1939年发表于一份中国刊物:‘’(1939,Vol.1,No.2)。读了这篇文章,你们就会看到从巴赫金到克里斯蒂娃一路的思想与中国思想中的某些因素的联系。”

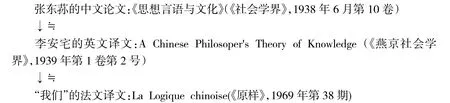

意识到这种思想渊源的重要性,力图考察巴赫金到克里斯蒂娃再到张东荪所代表的中国思想中某些因素的联系,我们多方设法,终于查询到《燕京社会学界》1939年第1卷第2号上所载,由李安宅(张东荪的学生,中国著名社会学家)翻译的张东荪(Chang Tung-sun)的论文:

A Chinese Philosoper's Theory of Knowlege(一个中国哲学家的知识论)。题注为:

This article is a translation,by Mr.Li An-che,of Professor Chang Tun-sun's original paper in Chinese which appeared in the Sociological World,v.10,June,1938,under the title—“Thought,Language and Culture.(参考译文:本文为译作,由李安宅译自张东荪教授的中文论文,原文载《社会学界》第10卷(1938年6月),题为《思想言语与文化》。)

英文译文1969年又被翻译成法文,以“La Logique chinoise”(中国式逻辑)为题发表在《原样》第38期上。

上述因不同语码转换形成的互文表示如下(↓表示推导关系,≒表示互文关系):

试想,在六十年代的法国思想界,大师林立,各种新思想不断迭出。仅在由索列尔斯主持的先锋杂志《原样》周围,也活跃着罗兰·巴特、德里达、本维尼斯特、拉康等一大批著名学者身影。而在遥远东方的哲学家张东荪的文章能被译载于《原样》,而且与前苏联享有世界声誉的文艺理论家巴赫金并驾齐驱,影响到克里斯蒂娃创新思维的形成,成为直接促成互文性理论生成的动因,可见张东荪其人与其文,肯定有值得我们去关注、去挖掘的相关要素与成分。

全力搜寻,20世纪上半期中国哲学界最富创见、最活跃的哲学家张东荪的面貌一一呈现。

著名哲学家颜炳罡在为马秋丽《张东荪哲学思想研究》(2008)所作的序中这样来评价张东荪:“在哲学上,张东荪欲望强烈,涉及论域广泛,论著丰富,见解独特。他的研究领域跨越中西古今,涵盖了哲学、文化学、逻辑学、政治学等多个学科,是力图新哲学体系创立了自己的哲学体系的人。……他的架构主义的宇宙观与多元主义的认识论在现代中国曾经产生过重大影响,在中国现代哲学史上具有不可忽视的地位,也是研究中国现代哲学不可略过的一环。”

近年来,哲学界对张东荪的研究日渐丰富深入,由过去的贬多于褒渐渐趋于客观评价,肯定其西学中用、思想深邃、识见卓著、创建了富有启迪价值的哲学体系。褒辞不仅仅于其质,其多产也是广为称颂的,研究数据也在一定程度上说明了其学术成就。据马秋丽(2008)研究,张东荪的主要著述有:专著19部,译作8项,译序5项,文章245篇。

据此推论:正是这种多学科的开阔视野,哲学层面的理性抽象与中国思想实际结合的思考以及密切关注社会文化现象的思想特质,才那么强烈地吸引了六十年代下半期刚从社会主义国家保加利亚来到学术思想极为活跃的巴黎、急切接受各种有解释力的理论、力图创立自己的学术体系的克里斯蒂娃的注意,由此产生思想共鸣,配同巴赫金的对话理论,形成了“一路”的思想,发展出互文性理论。从相关资料看,张东荪所阐释的中国哲学思想在20、30年代就自成体系,深刻地影响了中西方学术界。因此,长达四十余年一再被有世界哲学声誉的克里斯蒂娃赞许,并将之与世界著名的文艺理论大师巴赫金同赞同比,可见,张东荪确实具备堪称哲学大师、思想大家的文化底蕴。

切合本节讨论的“克里斯蒂娃与张东荪思维方式的互文性”主题,我们简要概括张东荪思想学术贡献:介引西方哲学,藉以彰显中国哲学的特质,建构了中国特色的哲学体系。期待这些分析是当年克里斯蒂娃感悟到的中国文化独特品质之万一,并希望其确为促进互文性思想形成之原因。

1)介引西方哲学、输入西方文明的贡献杰出

主要表现为:翻译了柏格森《物质与记忆》、《创化论》及《柏拉图对话集六种》等西方重要哲学典籍;并在《新哲学论丛》、《哲学 ABC》、《西洋哲学史纲要》、《精神分析学 ABC》、《认识论》等著作中专门介绍西方哲学。而且,介绍评价涉猎广泛,深入精准。从古希腊的柏拉图、亚里士多德到中世纪的唯名论与实在论,从近代的经验论与唯理论到现代的新实在论与创化论,从宇宙论到认识论,从逻辑学到价值论、道德哲学,他都兼容并包,普及推广,向国人展示了西方哲学的各种知识范畴和典型范例。(马秋丽2008:254)这些翻译评价与拓展研究,为输入西方哲学思想和建立中国现代哲学体系做出了卓越贡献,还有一个不可忽略的重要功能是:通过西方哲学的引进,搭建了与西方学术界的对话平台,直接与处于前沿的西域学者有了沟通对话的可能,并且于中西对比视角探求中国哲学乃至中国文化的独特性,深邃的思想与独特的见解引起了西方学界的注意,获取了西方学者的高度赞誉。其论文英译版A Chinese Philosoper's Theory of Knowlege(一个中国哲学家的知识论)被译为法文“La Logique chinoise”(中国式逻辑)在《原样》上刊出,数十年来一直为克里斯蒂娃所推崇就是证明。

2)中西哲学思想比照下的中国哲学特质

在寻找中国哲学的独特性方面,张东荪是从西方哲学中的知识论入手的。张汝伦在《理性与良知——张东荪文选·序言》中所言可作为说明:这是由于“西方哲学的影响构成了我们谈论中国哲学的基本语境,无论是阐释古代传统还是建立现代中国哲学,都无法摆脱这一语境。”(马秋丽2008:129)张东荪认为中西哲学的最大区别是:“西方人的知识论是把西方人的知识即视为人类普遍的知识,而加以论究。然殊不知西方人的知识仅是人类知识中之一种而已,在此以外,确尚有其他。”(张东荪1938:171)而进一步从认识论的角度来解释一个民族的知识与文化思想的关系,张东荪更是见解深刻:“(一)知识论与文化史应该打成一片;(二)不仅具体思想有社会的背景,即名学方式与思想的范畴都有文化的差异性;(三)东方人与西方人在思路上有不同即可以此说明;(四)藉此可以知道西方人的所谓“哲学”究竟是一件甚么东西。”(1938:172)“中国人的名学就与泰西人的不同。印度人的又与中国人的不同。名学乃是跟着文化而走的。西方人往往以为他们的名学是人类共同的唯一工具,这乃是一种错误的见解。”(张东荪1938:174)因此,张东荪认为:西方哲学直问一物的背后,追问到主体,像是直穿入的;中国哲学则只讲一个象与其他象之间互相关系如何,像是横牵连的关系体系。体现在逻辑上,西方以同一律为根本,中国则可以说是一种相关律。这也是西方重本体论而中国重宇宙论的原因之一。(张东荪1938:185)以这种相关律建立的逻辑学张东荪命名为“两元相关律名学”,这种名学注重于那些有无相生、高下相形、前后相随的方面。这种思想充分表现在中国的正统思想的《周易》中。这种相关思想最显明的表示是所谓“一阴一阳之谓道”,想到阳便预想有阴,想到阴亦便预想有阳。二者相待而相成。(张东荪1938:182)

在这种相待相成认识的基础上,张东荪认为西方哲学讲本体论、宇宙论与人生论,而中国哲学只有宇宙论与人生论,没有本体论。即没有唯一的本体,而只讲相互关系。其宇宙观念之先进,理论阐释之科学非常接近西方哲学之后推出的关注动态变化的函数哲学。在张东荪看来,中国传统的宇宙观所讲的只是可能的变化与相互关系,并不过问其背后的唯一本质或本体。中国古代虽有“天”的观念,但并不看作“本体”。因为中国人对于天只问天的“意”,而不究天的“体”为何,也就是不把“天”看作一个“体”。在《从中国言语构造上看中国哲学》中张东荪总结道:“《周易》也罢,《老子》也罢,都是注重于讲becoming,而不注重于being。这固然是中国哲学的特性,却亦是由于中国言语构造上不注重‘主体’所然”。(马秋丽2008:168)

张东荪认为在西方本体观念始终为骨干,而本体的观念是与“因果”观念相连的,大部分的科学依然为因果观念所支配。康德(Kant)可以算是说破西方思想秘密之第一人,他把“相互”(reciprocity)的观念引来而加入于本体与因果之间,使三者互相倚靠;于是有因果必有相互,有相互必有本体。三者同为不可缺。(张东荪1938:186)可以这么认为,康德用“相互”配同因果元素来精要解读西方本体论哲学,其“相互”的核心理念为张东荪所吸收,并成为激活克里斯蒂娃互文理念的一个重要因素;而张东荪关于中国人不仅不关心本体,还偏重于泛象论,以“对待”关系为出发点观念的形成与中国象形文字的表意方式极有关系的讨论,更是给了克里斯蒂娃一把金钥匙,使之顺利地打开中国哲学的大门,在象与象的相待相成关系间为互文性理论找到了切实依据。因为象形文字只注重于观象,因象而取名,象先于物。关注的中心在于象与象间相关或相对的互涉关系。即便《周易》的八卦、六十四卦都是用象征以表示变化,而不究变化背后是否有本体,并且认为能推知其相互关系就已经掌握了整个宇宙的秘密。据于此,张东荪主张中国哲学的基础应以关系意识而不是以主体意识为核心,并对中国哲学家比附西方哲学的本体概念来解释并建立“本体论”哲学体系的做法提出了严厉的批评。

再回到之前克氏在《词语、对话和小说》中提及的话题:中国哲学家张东荪提出了一种语言学范畴(即表意字),在那里,阴—阳“对话”取代了上帝;巴赫金试图在革命的社会中通过一种动态的理论建构来超越形式主义。我们已经不难理解,克氏从张东荪的哲学思想中寻找到的中国文化的特质、新的逻辑思维的钥匙正是区别于西方哲学同一律的本体思想,属于中国哲学相关律的动态思想:只注重可能存在的发展变化,只关心象与象之间的相互关系,而不问象的背后的本体;而巴赫金给予克氏新的逻辑思维钥匙则是超语言的互涉动态结构理念。可以作为印证的是克氏在第一讲中明确指出的:“巴赫金对我的意义在于,他使我不满足于语言本身的系统或结构探讨。在巴赫金理论的基础上,我发展出被结构主义忽略的两个方向”,“第一个方向是对‘说话主体’的研究……第二个方向是对文本历史的开拓。某一文本与此前文本乃至此后文本之间的关系,巴赫金对此已经有所阐述。我明确地将这种文本对话性称为‘互文性’(intertextualit é),并将语言及所有类型的‘意义’实践,包括文学、艺术与影像,都纳入到文本的历史。这样做的同时,也就是把它们纳入到社会、政治、宗教的历史。”“在这两个方向上,‘互文性’与‘对话性’不再是静止不变的概念,不再被作为一种便于使用的理论,先入为主的教条。对我而言,它们是我用来发现新的逻辑思维的钥匙。”(克里斯蒂娃2012)

如果要将这种动态互涉理念进一步落实到克氏第一讲中所言:从巴赫金到克里斯蒂娃一路的思想与中国的张东荪思想中某些因素的联系”,我们还有一个例证:

张东荪言:“即凡理论的知识都是言语的知识。换言之,即用言语来表出的思想。学者称之为linguistic thinking。须知言语是社会的产物。虽则儿童的言语是有些专说给自己听的,而无论如何凡言语必是预想有个听者。所以言语在根本上是社会的。”(张东荪1938:176)

巴赫金:“认为他的作品中一切都是对话性的。即使看起来是独白,其意义也具有多重性……只要在说话,就有一个对话者;对话性无所不在。”(克里斯蒂娃2012a)“对话是语言唯一的生存领域”。巴赫金“没有将对话仅仅看成是由主体表达的语言,而是将它看成是一种从中可以读到(并不是弗洛伊德的暗示)的。”(克里斯蒂娃2012b)

克氏言:“所有语言,哪怕是独白,都必然是一个有受话指向的意义行为。也就是说,语言预设了对话关系。”“即每个文本都是文本与文本的交汇,在交汇处至少有一个‘他文本’(即读者文本)可以被读出。”(克里斯蒂娃2012b)

可知,对话性、多元性、社会性是贯通张东荪、巴赫金、克氏三者共同的思维逻辑。

3)架构主义的宇宙观与多元主义的认识论

架构主义的宇宙观与多元主义的认识论是张东荪学术思想体系的主要表征,其层创进化与多元交互的思维方式是最易与克里斯蒂娃的互文思想体系形成碰撞的部分。考察张东荪的架构主义宇宙观,我们发现了其具备的理论价值和时代意义:

第一,确立宇宙是一种进化过程中的关系体系。

张东荪关于宇宙是一种进化过程中的关系体系的理论是创立独立的中国哲学体系的重要基石,可以推断,这种思维方式的确立在当时是认识论的一个极大进步,而且与互文性理论的关系意识与互动理念也是有着同一理论归趋的。

近代以前的西方哲学是以寻求宇宙本体为最高目标的实体主义,中国许多哲学家也亦步亦趋,也认为本体论先于认识论。与当时哲学界主流观点不同,张东荪认为只有通过认知作用才能窥见宇宙的秘密,认识论是在本体论之先的。我们即使知道了宇宙的起源,也不能算是完全知道了宇宙的本体,因为本体的概念不仅包括全空间,还必须得包括全时间。因此,本体于我们是一种进程,本体不是已经形成了的,而是正在创造中的实体。(马秋丽2008:44)这种先见的动态发展观是张东荪在哲学理论上的一大贡献,将本体视为发展变化的过程,而不是将其视为静止不变的结果,不仅仅先期预示了后来哲学转向、语言学转向的理论追求,更重要的是揭示了宇宙运行的基本结构规律。张东荪还将其独树一帜的宇宙观解释为层创进化的架构主义的宇宙观,将宇宙看作是一种关系体系。他认为宇宙没有本质,并非实体,只是由各种关系互相套合、互相交织而成的一个总架构。基于此种认识,宇宙作为一个架构是由简而繁的关系体系,复杂到一定程度就会因缔结的样式,关系不同又创生出新种类,形成由物质而生命,由生命而心灵的进化过程。(胡啸1984)

我们曾经在《克里斯蒂娃与互文语篇理论》(祝克懿2012)中分析道:“从索绪尔的组合关系到聚合关系,克里斯蒂娃发展出语篇结构线性组合与层级组合贯通的系统空间,使语篇研究有了展示互文互动关系的场域。克里斯蒂娃正是从巴赫金和索绪尔两种体系的语言学核心理念中整合并发展出更加注重体系性、关系性、空间性的超语言学的互文理论体系。”无疑,讨论至此,我们关于克里斯蒂娃互文理论的认知元素应该加上张东荪的层创架构理论。这种以关系概念取代实体概念,认为整个宇宙无论从无机物到生物再到心灵的现象都不是实体,只是由各种关系形成的架构的观点应该给了克里斯蒂娃互文宏观结构、空间观念、动态关系意识最直接的启迪。

第二,将亚里士多德的因果逻辑修正为互动共变关系。

张东荪认为:一个民族如果重视某个观念,必定会造出许多字来表示,由于中国人的观念中就没有“本体”,所以,中国根本上就没有关于本体这个概念的字。中国哲学虽始终有整体思想,但整体并非“本体”,因为中国人所追求的不是万物的根底,而是部分如何适应整体,也就是所谓的天人关系,适应就是天人相通。(马秋丽2008:171)

张东荪认为:哲学上的本体是由名学的的主体而来,而名学的主体则是由言语中的主语而来。西方哲学之追求本体是由西方的名学使然;而西方名学之必须有主体是由西方的言语构造使然。(马秋丽2008:126)亚里士多德的形式逻辑就是根据西方的言语构造形成的,其“论理式总是主辞加谓语”,以主语来表示主体或实体,以谓语表示属性与状态,一切“述谓”必须加于一个主体上。所以人们判断属性与状态背后必有一个主体或实体。亚里士多德形式逻辑深深地影响了西方哲学,也对中国现代哲学的创立与发展有直接关系。“我们的普通心理是为亚里斯多德的论理式所封蔽。”(张东荪1928:29)而张东荪意识到中国言语的主语不分明,直接的结果是“主体”与“本体”不分明,于是尝试用有别于亚里士多德形式逻辑的思路来解决本体问题,用数理逻辑来修正形式逻辑(马秋丽2008:44),取消主谓区别,视构成逻辑命题的前后各项为平列关系,这种平列关系“不分主从与体用,好像是个大网,有许多的丝把这些结子联络起来。我们不能说丝是谓语,而结是主辞;丝是虚的而结是实的;丝是形式而结是质体。既是没有了实质与虚式的分别,则所有物理学上的固定东西,如力,如电子,如原子,如质量等,我们都可以用新论理的眼光看,而不当作是一种实在质体的存在,而只认为是一种恒常关系的存在”(张东荪1929:31);张东荪还以函数关系来取代因果关系,从相互关系出发,不关注各元素时间上的先因后果及由因致果的必然关联,不强调各元素之间主与次、决定与被决定之间的关系,而强调各种事物、要素之间的互动共变关系,以关系概念来代替传统的实体概念(马秋丽2008:44-46),并在此基础上建立了属于他自己的中国哲学理论体系。

我们认同张东荪的互动共变理论,它影响了克氏的互文性理论。而互文思想之所以能超越结构主义静态平面微观的语言观,进入到宏观动态多元的分析层面,是克里斯蒂娃成功地将对人类存在的宇宙环境的认知融入到构拟语篇结构空间的思考之中。因为宇宙是由一个特定的中心点向所有方向无限延长的无穷空间,人类就生活在这个无限空间的某个特定的坐标点上。故而作为我们阅读到的当下文本的语篇也就是生成于广袤的文本世界中的某一个特定的坐标点上的文本,它与共时的、同领域的、同论题的相关文本发生着共时的、水平的、线性的文本关系,与历史的、处于不同层级时空的相关文本发生着历时的、纵向的文本关系。而人类的生活又是在特定的时空中不断流动变化的,文本呈现的样态和方式也相应在时空维度中发展变化。由不同的交际动因所决定,当下文本会演变为源文本、他文本,反之亦然。如孔子众弟子在编撰《论语》时,《论语》是当下文本;而在后世学者何晏《论语集解》、皇侃《论语义疏》、邢昺《论语注疏》、朱熹《论语集注》中,《论语》已经转变为源文本、他文本。即便如何晏《论语集解》等注疏本,编撰时为当下文本,随时空迁移也会转化成某些特定时空中与特定当下文本相对的源文本、他文本。文本先时、此时、后时与文本占据的特定空间形成的互文关系与层级空间关系是在流动的、变化的。

这种对互文框架的理解非常接近张东荪形象描述的大网的关系,它所反映的应该是我们理解的动态发展有层级空间的互文体系。

以互动共变视角来思考中国哲学,张东荪还发展出了多元认识论、多元交互主义的知识社会学,与克里斯蒂娃的多元思维发生了交集,丰富了她的互文理论。限于篇幅,关于这方面的认识我们将另外撰文讨论。

3.互文性理论对结构主义的继承与突破

克里斯蒂娃有着敏锐的理论接受意识和高超的从哲学、符号学高度来概括各种理论精髓的能力。通过第一讲讨论互文性理论产生的理论背景,我们了解到克里斯蒂娃一踏上法国的土地,就沉浸到了一种结构主义的氛围之中:“1966年我到法国的时候,法国知识界正为结构主义思潮所统领。列维-斯特劳斯与罗兰·巴特是这一思潮里最如雷贯耳的名字。”前辈列维·斯特劳斯利用食物“生/熟”二元对立观念来进行神话的结构研究,其“超语言”的前沿意识极富启迪;罗兰·巴特结构主义的扛鼎之作《叙事作品结构分析导论》(1966)、《作者死了》(1968)、《S/Z》(1970)勿庸置疑奠定法国结构主义的理论根基。这些理论虽都构成了互文性基础理论形成的强大推力,但实质上只是她在认知过程中的参照理论。克里斯蒂娃的俄国后形式主义理论储备与巴赫金阐释的注入历史和社会层面考量的超语言意识不期吻合,达到了高度协调统一,形成了她雄厚的基础理论。我们的推理源自她的自述:“就我个人而言,我对结构主义是相当保留,甚至是批判的。因为当时我对俄国的后期形式主义,尤其是巴赫汀较感兴趣的,因为它试着超越语言结构,并注入历史和社会层面的考量。”(克里斯蒂娃2005:139)

综而观之,克里斯蒂娃互文性理论的形成其实还包涵着对结构主义批判性的继承。据我们初步考察,她对结构主义营养成分的吸收主要体现在对埃米尔·本维尼斯特系统、结构、主体思想的理解与接受方面。她在第一讲中总结出结构主义的理论基础为:注意到语言于人身体的中心地位,因为人是会说话的生命。于是,开始将所有人类行为的研究作为从属于语言普遍规律的“意义系统”研究。即使加上了对话理论的元素,罗兰·巴特对本维尼斯特关于主体、语言和社会关系的认识有着精辟的概括:“主体并不先于语言,主体只是因其言说才成为主体”,“社会之所以成为社会,正在于它是言说的还是非常明确的。”(本维尼斯特2008:2)克氏清晰表达:“早在俄国形式主义盛行之际,巴赫汀即已考虑到应该在这项思考方法上添加二个外延项目。其一是身体和主体,其二是指向历史的部分。一篇文本是可以视为语言来研究,不过,它是由某个拥有躯体的主体写出来的,且这个文本是处在一种与其他文化对话的背景下的。”(克里斯蒂娃2005:49)这种认识可以判断源自本维尼斯特在《语言学问题》第五部分“人在语言中”多达四章篇幅的讨论,而这种理念也正是从索绪尔到梅耶再到本维尼斯特一以贯之的思想意识和研究传统。

克里斯蒂娃进一步推论:语言并不仅仅是一个对立系统,也不仅仅是一种言语行为,由说话者(locuteur)或言说主体(sujet parlant)实现;所有语言,哪怕是独白,都必然是一个有受话指向的意义行为;语言预设了对话关系。这似乎可以看成是一个三段论式:结构主义的对立系统、行为结构、主体理念作为大前提,巴赫金的对话主义为小前提,推出蕴含着普遍规律的结论。她紧接其后所言的:“然而,这种语言的‘对话性’特征,在结构主义对语言学的借鉴中并没有被纳入思考。无论是俄国形式主义,还是法国结构主义,都没有真正对语言的对话性产生重视”(2012a),这应该视为互文性理论产生背景的交代,也是互文性理论创新意义之所在。因为由于巴赫金强调了“对话性”这个概念,并将“对话”与“独白”从形式主义的语言学运用扩展到更大范围,引入主体性与历史,使其具有很大的跨学科性,克里斯蒂娃也才能因此发展出互文性理论。所以克里斯蒂娃对此充满感激之情:“巴赫金对我的意义在于,他使我不满足于语言本身的系统或结构探讨。在巴赫金理论的基础上,我发展出被结构主义忽略的两个方向。”一是对“言说主体”的研究,一是对文本历史的开拓,即互文性的研究。

关于克里斯蒂娃从结构主义发展出来的两个方向之一,即对“言说主体”的研究,我们认为,这种研究构成了克里斯蒂娃传承本维尼斯特结构主义的重要论域。克氏在多种场合均坦陈:“语言学家本维尼斯特(Benveniste)是我的老师。”“本维尼斯特对我的帮助很大。”(克里斯蒂娃(2012a))“事实上,本维尼斯特对我影响极关键,因为他是一位非常杰出语言学家,同时也对哲学及精神分析学极感兴趣。(克里斯蒂娃2005:154)这些陈述带给我们的启示是:本维尼斯特师在结构语言学、哲学及精神分析学方面深刻地影响了克里斯蒂娃。而本维尼斯特作为索绪尔的徒孙、梅耶的弟子又是如何坚定地捍卫结构主义的旗帜,与带有结构主义批判色彩的克里斯蒂娃维系一种师承关系的呢?通过克里斯蒂娃的《词语、对话和小说》、复旦大学讲座第一讲,通过本维尼斯特的《语言学问题》,我们从中寻觅到其思想传承的轨迹,试做以下推论:作为法兰西学院的教授和历史语言学的权威,本维尼斯特高扬的结构主义旗帜下坚守的是历时语言学、比较语言学与普通语言学相结合的方向。其研究的前沿性与权威性催生了克里斯蒂娃的主体思维。尽管克氏没有正面地来讨论本维尼斯特思想体系的影响,但思维启迪的印迹可鉴:通过本维尼斯特所传达以索绪尔为核心的结构主义理念来印证她熟知的巴赫金的后形式主义,并在此基础上发展出了她新思维的互文性理论。所以,尽管这种轨迹是以陈述巴赫金的对话思想、狂欢化理论来铺就作底,但在语言运用这个轴上,以对话性及对话中的主体为核心也可以找到巴赫金、本维尼斯特、克里斯蒂娃共同的思维路径。

关于克里斯蒂娃发展出被结构主义忽略的两个方向之一的对文本历史的开拓,即互文性的研究,她的成就与影响是学界熟知的史实,也是学者研究用力甚勤的部分。而克里斯蒂娃对于巴赫金的意义,“巴赫金后来成为文学研究中不能绕过的一个名字”的一面却少有人关注讨论,以致克氏自嘲:“巴赫金迷常常不知道我的存在。”(克里斯蒂娃2012a)在《巴赫金全集》(钱中文1998)编者钱中文的序“理论是可以常青的”中的介绍也侧面印证巴赫金因克里斯蒂娃从不为人知到誉满全球的经历:1928年,巴赫金因在友人圈子做过关于康德哲学思想、宗教的报告而被捕、流放,此后三十余年在文坛销声匿迹。六十年代初,65岁高龄的巴赫金被发现了,其“对话”思想和“狂欢化”理论在前苏联文艺界引起轰动。随着大部分写于二十年代至四十年代的哲学、语言学、美学著作不断出版及克里斯蒂娃的介引,巴赫金声誉日隆,被誉为二十世纪最重要的思想家之一。八十年代以来巴赫金的学术思想得到了广泛传播,历久不衰,表现为世界各国的思想界都在探讨他的学说。而且,本世纪似乎还没有哪一位思想家享有像巴赫金那样的荣誉。每两年一次召开巴赫金学术思想国际研讨会;并有两本杂志专门讨论其学说,一为英国出版的以巴赫金提出的对话思想命名的杂志《对话》;另一为白俄罗斯出版的探讨巴赫金思想的杂志《对话、狂欢、时空体》。巴赫金与二十世纪其他伟大思想家比肩而立。他在哲学、哲学人类学、语言学、符号学、美学、诗学、历史文化学等方面卓有建树,并在这些领域发挥着持续的影响。据1983年美国学者提供的资料,六十年代下半期至1982年,各国学者就巴赫金思想撰写的著述约有120种之多。(钱中文1998:2)今天,时间又过去了三十余年,加之电子资讯时代提供的便利条件,其研究资料的丰富拓展应该是难以估量的。

巴赫金的对话理论从六十年代末始至今,始终以世界性的态势跨学科发展、持续性发展,不言而喻,这正是克里斯蒂娃对于巴赫金的意义。客观地说,巴赫金与克里斯蒂娃间其实存有一种互为成就的关系。克里斯蒂娃到法国伊始,就在罗兰巴特讲习班的课上介绍了当时在西欧默默无闻的巴赫金,而又因为克里斯蒂娃的报告中介绍了从巴赫金的对话主义、狂欢理论发展出来的互文性理论,引起罗兰·巴特的高度关注。此后大力推广、亲力亲为完善互文性理论,使之逐渐发展成为一种具有方法论意识、跨学科领域的文本理论。克里斯蒂娃与巴赫金相映相衬,共同成就了从欧洲到美洲再到亚洲其卓著学者的声誉。

4.精神分析王国的开辟

克里斯蒂娃被引领着从互文性分析走向精神分析,既是一种内心的召唤,也确属一种理论发展的必然。

2009年在接受《南方周末》记者张英采访时,克氏表露了她从结构主义转向精神分析的心路历程:“我在接触结构主义的时候发现,这种做法可以让我理解一些很有意思的道理和体系,但是我总觉得其中也蕴含着一些无法解释的方面,比如说对待历史的态度,在看一篇文章的时候,我们还要看这篇文章是写给谁的,从它的环境和背景出发才能完全理解它。后来,我认为只有通过心理学和精神分析学才能真正理解人与人之间的对话、了解一篇文章或一个道理。”“弗洛伊德认为我们本来并不真正了解我们自己是什么样的人,我们自己不大承认也不愿意看到自己到底是怎么样的一个人,但是为了跟别人相处、沟通和交流等等,我们先必须把自己理念中看不到或不想看的部分看清楚,这样才有办法跟其他人交流沟通。”(张英2009)当然,克氏的感受,除了表明她对精神分析的自觉接受,还有在法国的“外国人”的体验知识背景,她意识到精神分析可以帮助她在书写时很好地表达这种特殊的内在感情和道理。

除了内心的追求,从外部的影响因子看,环境因素也是一种必然。1965年圣诞节前夕,克里斯蒂娃正在保加利亚做研究准备的法国“新小说”课题就是受佛洛伊德及现象学影响的研究类型。到法国后,在哥尔德曼教授指导下进行的研究仍以法国“新小说”为题。研究对象的选取已经为克氏接受弗洛伊德的精神分析准备了一个契机。

从思想形成的主导因素看,克氏师友中有多人对精神分析感兴趣。巴赫金的对话理论在对“主体性”的讨论中已经包含精神分析的倾向性,只是由于巴赫金不予深究,由弗洛伊德接手了这种探析,占领了克里斯蒂娃其后的学术阵地;提携她成名的老师罗兰·巴特也接受弗洛伊德的影响,在《恋人絮语》(1977)中通过虚幻的情景建构了具有模糊性和多义性的恋人话语,揭示了语言双值性的特征;对她有至关重要影响的本维尼斯特师“直到当今,他应该是唯一(可能有少数例外)从精神分析的角度去思考佛洛伊德的发现的语言学家。尤其他还发表了一篇讨论佛洛伊德的发现中语言地位的文章(这是拉冈向他邀稿的)。这篇文章就收录在他的论文集《普通语言学问题》(,1966)里,而我认为它就是要迈进佛洛伊德这片大陆的一个既权威又博学的入门。”(克里斯蒂娃2005:154)本维尼斯特本人也谈到弗洛伊德的有些思考启发过他对语言运用的研究。虽然不是很多,但都非常重要,非常有启发、有教益,即使它们只针对日常的语言。存在着一种可以称作梦象的修辞学,不是弗洛伊德自己使用的名称。而且本维尼斯特发现梦也在言说,但是只有精神分析学家才能明白这种语言。(本维尼斯特2008:71)拉康更是通过会谈与课堂讲授的方式,成为引领克里斯蒂娃登上精神分析学殿堂的导师。拉康在精神分析方面有重大突破:借用康德与海德格尔的哲学思辨拉近了哲学抽象思考与精神分析活动间的关系。“他将若干结构主义的形式引进到精神分析学里,包括:能指的概念、雅各布森有关隐喻的观念,语言场域里的唤喻等等。他赋予这些东西一些新的‘意义作用’。”(克里斯蒂娃2005:154)这些都成了克里斯蒂娃进行精神分析的理论积淀。

集体的力量也是强大的。克里斯蒂娃在访谈录中也谈到《原样》周围群体思想的集体导向:“精神分析学是我到法国后让我大开眼界的事情之一,另一件则是《原样》文学季刊。而且两者几乎是同时发生,因为‘原样派’里的人也对精神分析学感到兴趣。”(2005:66)而且《原样》主编索列尔斯对弗洛伊德十分着迷,他在小说创作中加进了精神分析,其写作因此成了精神分析的实践园地。

简言之,在当时的法国,精神分析已经成为一种学术氛围,引导并推动克里斯蒂娃去探索这一宽广的论域。克里斯蒂娃在复旦大学演讲的第一讲中用了相当的比例来简介她在弗洛伊德潜意识理论启发下对巴赫金对话理论的发展,其思想与弗洛伊德理论相遇发展出的解析符号学理论,但对于济济一堂的听众来说却是一种全新的冲击。因为学界熟知克里斯蒂娃所创建的互文性理论是对巴赫金对话理论的发展,少有学者讨论到弗洛伊德的精神分析影响了自巴赫金以下的诸多学者,并且作为一种新的动力,启动了克氏新进阶的互文分析,使她以新的态势拓展了心理层面的自由王国,开始了她新一轮的理论阐释—解析符号学分析。

我们认为,克里斯蒂娃关于弗洛伊德精神分析的主要意义在于:

一是,在互文性理论中引入精神分析的研究理念,运用解析符号学的分析方法,揭示了隐性、显性文本的互涉作用,形成更为广阔的互文空间,通过确定完成指意实践的动力源(主体欲动),很好地解释了文本意义的生成过程,实现了对前期互文性理论、符号学理论的完善和超越。

二是,克里斯蒂娃将精神分析法引入符号学创建解析符号学理论,关注主体的心智和认知能力,建构了心理空间与文本空间二元对立的互文空间,切合了哲学的语言学转向认知需求,发展出新的研究面向,与时俱进,延伸了学术阐释空间,也延续了符号学理论的生命力。

四、影响之巨

互文性理论长久的生命力何在?我们试作分析。

其一,她成长于伟人辈出、杰出思想激流勇进的伟大时代。

吴锡德在《思考的危机 克里斯蒂娃访谈录·译序》中感叹道:“她居然有本事混进当时最激进、最挑衅的文艺团体《原样》文学季刊,与一群最前卫、最解构的少壮思想家为伍,甚至还引导他们若干研究方向。这群人彼此激荡、各自发挥,共同主导了当代最前进的思潮。克莉斯蒂娃自己也坦陈,她得利于法国这样的研究环境以及思想迸发的知识氛围。且又说她或许还来迟了些!”(2005:9)除了生逢其时的感叹,吴锡德进一步探索其内在原委:“她十分熟稔俄国形式主义的文学理论、德国的古典哲学、还有法国的启蒙时期的普遍主义,以及法国自战后以来的前卫思潮,尤其与‘原样派’团体一起发现了佛洛伊德及精神分析学的新视野,以及在拉冈等人亦师亦友的开导下,让她得以融会贯通、大放异彩。”(2005:10)

克里斯蒂娃确实从当时的语境中受益良多,但她被激发出来的互文精锐思想在当时确实也是具有方法论的意义和启迪的。她批评结构主义只关注语言的静态、封闭系统,没有考虑符号活动的动态性和主体参与特征,因此提出要摒弃和超越结构主义的研究范式。而超越的方法就是将精神分析引入符号分析之中。这些思想的主导,诸多方面的努力,促使她渐渐走近了大师的行列,融入了当时的那个集体。

其二,互文互涉了人类精神发展史。

互文性理论反映了克里斯蒂娃洞悉事理的深度和广度。她观察到的不仅仅是文本形态自身发展演变的规律性,她看到了作为交际工具、信息载体的文本在动态生成过程中与社会历史的互涉关系和巨大的文化功能,她通过互文性来反映她的大视野、多层级和集合论的文本观:“对文本历史的开拓。某一文本与此前文本乃至此后文本之间的关系,巴赫金对此已经有所阐述。我明确地将这种文本对话称为‘互文性’(intertextualit é),并将语言及所有类型的‘意义’实践,包括文学、艺术与影像,都纳入到文本的历史。这样做的同时,也就是把它们纳入到社会、政治、宗教的历史。结构主义一开始只是一种形式研究;‘互文性’使它得以进入到人类精神发展史的研究。”(2012a)

其三,互文性理论具有哲学符号学的方法论意义。

克里斯蒂娃对互文性理论最初的思考首先是建立在哲学、符号学基础上的,其理论设置也是属于抽象范畴层面的,所以我们曾经有过“互文”是一种哲学思辨创造的文本理论“神话”的推论。从给予克里斯蒂娃思想启迪的学者群看,黑格尔、罗兰·巴特、托多洛夫、格雷马斯等都是以哲学家、符号学家为首要或主要称谓的。

从学界对其学术影响的评价看,哲学家、符号学家也是她经常的身份。如斯洛文尼亚学者波拉·祖潘茨·艾塞莫维茨(Paula Zupanc Ecimovic)的著作《符号与象征的辩证空间—朱丽娅·克里斯蒂瓦哲学述论》(金惠敏译,《女性主义学刊》2004年第1辑)就直接评述:“朱丽娅·克里斯蒂瓦(Julia Kristeva,1941-)不仅被公认是西方符号学界最重要的理论家之一,而且在文学理论、美学,在文化批评、精神分析理论与实践等方面也有着强劲而独特的声音。”

相当多符号学研究材料也表明,在当时的法国,符号学研究的主流是以“法语研究学会”成员为主的“巴黎符号学学派”。这个学派认为语言符号是一种已经建构的对象,不是一种研究对象。其研究更加关注语义研究和意指方式,认为符号学应该成为一种有关意指系统的理论,研究的领域是作为意指实践的各种文本。由此形成了以格雷玛斯为主的结构符号学研究范式和以克里斯蒂娃为主的解析符号学研究范式。

郭鸿(2008:132)从符号学本体理论的角度介绍了互文性理论源自符号学的产生路径:“以洛特曼为代表的文化符号学,丢弃了俄罗斯形式主义和布拉格语言学派理论中的不合理成分,沿着自己的传统前进。这种情况和法国结构主义符号学的后结构主义转向相应。克里斯蒂娃参与了这个运动,她从20世纪60年代起宣传洛特曼的理论,而且以互文性概念代替文本概念。这些活动在发展洛特曼的理论中把符号学推进到互文交流(intercommunication)。文化符号学的诞生也受到当时流行的系统论、控制论和信息论的启发。”

由于互文性理论具有的源自哲学符号学的宏阔学术视野和方法论的指导意义,由于其借鉴的邻近学科多源理论的强有力支撑,由于其反刍学科的多领域性,互文性理论先在欧洲,后美洲、世界各地获得极大反响。“从法国到美国,她的著作皆名列文学符号学研究的经典之林。至于她所创见的‘符号态’(s é miotique)及‘象征态’(symbolique)之区分,直到现今依旧极具关键影响。自1965年抵达巴黎,她的研究对象便不断多方发展,包括符号学、政治学及精神分析学。”“她深刻地突出并丰富了文学文本的研究技巧,并倡导一种考量主体精神状态以及深植历史的文学阅读。她提出了一些认识论的研究方法。之后,这些皆成了从事文学批评的必要工具,运用在宗教研究上。”(克里斯蒂娃2005:14)

可以推论:哲学符号学的方法论,互文性理论的前沿性及应和时代发展的可生长性使得互文性理论葆有长久的生命力。

其四,创建了宏观动态多元认知维度的互文语篇理论体系。

20世纪60-70年代之前,语言学的研究均以句子为最大研究单位;之后,由于传统的词法和句法分析体制已经不能充分地解释语言现象,特别是语篇现象,这就形成内外动力:重新寻找新的适应言语交际的分析工具。

互文语篇理论就是适应言语交际的分析工具。改变了此前语篇研究范式单一的局限性,也不再仅仅关注互文理论的翻译介绍评论,或者对理论的阐释、验证,进一步的研究则结合汉语实例作衔接连贯、教学实践等等方面的运用研究。而互文语篇理论研究以中西方互文理论对话性为认知基础,建立起根植于汉语语篇学土壤,独立的互文理论研究范式,突破传统孤立单句分析框架,进入宏观动态多元的话语分析领域。换言之,现代意义上的互文语篇分析不再仅仅关注语言的系统形式结构,而是逐渐将研究重心转移到篇章层次上,注重系统的形式结构和语义内容的有机统一,以篇际性、层次性、生成理解的多维视野拓展了新的语篇研究领域、打通多个学科的理论思维。具体体现为:

1)由微观到中观、宏观

互文语篇理论不再局限于索绪尔微观角度的聚合—组合、纵轴—横轴二元对立的语言结构研究,用语言系统层级观、跨文本性开通了微观—中观—宏观的宏富分析之路。

2)由静态到动态

互文语篇理论不再视语言结构体系是对语言材料高度抽象的产物、语篇为一种静态的成品,而视语言结构体系是语言材料在完成言语交际过程中形成的认知结构体系,语篇为根据交际动因在一定语境中实现交际功能的言语成品。而区别于之前静态语言体系的最重要条件是加入了主体和社会历史这样两个交际因素和对话语境。

3)由单一到多元

互文性理论被借入语篇领域形成互文语篇理论。这种创举从研究对象本身就突破过去只在句法框架内讨论语言的狭小格局,进入到了广泛的具有多元理论特征的话语研究领域。

70年代末,国际性学术杂志Text前主编、荷兰语言学家Teun van Dijk高屋建瓴地预期到语篇语言学跨学科的多领域研究前景:“语篇语言学不可能只有单一的理论或方法,事实上把语篇作为主要研究对象的任何一门语言学科都是属于语篇语言学的范畴。”(胡曙中2012:1)这种多元是研究对象语篇作为交际单位、信息载体自身的多功用性所决定的;另外,克里斯蒂娃创建的互文性理论虽本质上属于文本理论,但它跨界运用到文学、符号学、语言学、心理学、女性主义等学科领域,形成这些学科范式下的分支理论、多范畴理论。

具体到语篇分析,郭鸿认为:“巴赫金和克利斯蒂娃的‘对话’和‘互文性’理论,使语篇分析有多重‘对话’和多重‘互文性’,使语篇有多重语境和多重意义,正是巴赫金指出的语篇‘存在重新语境化与重新意指的潜在可能’。”(2008:120)

其五,科学地解释了文本传承与创新的关系。

“在认知语言学里,先前的知识就是图式。‘图式’指有关世界、事件、人和行动的整体知识。图式是包含普通信息的结构集束,它储存在长期记忆中。它是一种框架,作为认知结构储存在记忆中的一组信念,它能影响人们对一个集体和它的成员的理解。”(郭鸿2008:127)

在互文语篇理论中,克里斯蒂娃用“互文本”代表了“图式”的所指,更用指向性明确表达了互文性理论创立最重要的理据:只有很好地传承才能有所创新!因为所有的文本皆会与其他的文本进行对话,“互文本”指涉关系实则为“文本的相互关系”,如果这种相互关系没有在某个作品中产生回应,就不可能理解这部作品本身。因此,只有在文本的引进历史当中,在引进“主体性”的同时才能更好地解读文本。

以作为访谈录译者的吴锡德的感悟为例:“这趟译书之旅便仿若一场‘互文性’理论的印证:从我个人的法语程度,到我一生的见识与学养,加上一旁堆积如山的各类辞书和参考书,还不断驰骋在泰西古今历史人物的生平事迹、诉求等等。一趟‘诠释’,就如同一场由克莉斯蒂娃本人带领的,纵横古今,旁征博引的知性对话转换。”(克里斯蒂娃2005:11)无疑,翻译这种语码转换工作显示的是形式和内容的双重互文性。

诸如此类,都证明互文性科学地解释了文本传承与创新的辩证关系。

五、结 语

互文性理论之所以具有跨领域、超时空的发展空间及学术影响力,是因为它从文本出发,揭示了人们认知世界的基础方法和哲学、符号学层面的认识规律性;而作为一种文本理论,它又合理地解释了古今中外各种理论、文本产生发展的源流关系,疏通了理论流派、文本生成传承与创新间的衍生路径。无论是语篇结构的构拟还是具体文本的分析,互文性理论都是具有方法论意义、内蕴丰富的构成。克里斯蒂娃将互文性理论的核心概念和基本阐释浓缩在第一讲里,而我们从几个点切入作多声构成的读解只是一种努力,希望后续的研究能多元并举,逐步深入,以得其理论精髓。