指向幻觉的影像设计:以影造物的摄影图像及其争议1

2013-01-21边千慧南京艺术学院设计学院

文/边千慧(南京艺术学院 设计学院)

或许大多数的设计最终要落到“实”处。即,对于某个实际问题的解决、某种缺陷的改善。至少,设计要有助于提升与增进人们对于某事物的把握能力。但是,在当代社会生活中,几乎随处可见另外一种设计,它避实就虚,制造奇观和幻象。此类设计的共性在于:影像,最终成为了设计的载体,影像的表现形式,成为了设计的练兵场。实际上,针对幻觉、想象与梦境的设计,在日常生活中比比皆是,广告、游戏、影视娱乐产业的繁盛就是最好的佐证。举例而言,“梦工厂”(DreamWorks SKG)的一系列动漫、科幻影视作品是极为典型和成功的代表(如图1)。人们在消费它们的时候,知道它们所营造的情境是虚幻的。然而,当代社会对于种种用影像精心设计的白日梦幻的需求,却真实而热切。它源自于人类想象力与创造力,摆脱现实束缚的强烈愿望,以及永无止境的好奇心对于未知的窥视和探索。

图1 梦工厂出品,电影《功夫熊猫》截图,2008

图2 法国拉斯科洞窟壁画,约公元前15000

设计白日幻梦是诱人的,也是危险的。在视觉文化研究领域,影像类的设计在受到高度关注的同时,也极具争议性。而“拟像”,成为了幻觉影像的学术化表达。因为它在追求自由的制像方式的同时,带来了观看上的困惑、质疑,以及对于高度依赖影像的担忧。应该说,人类社会对于影像2“影像”与“图像”,在英文中统称为image。在中文里,“图像”一方面具有“静止影像”的意味,另一方面具有手绘的图画、图式的意味,而“影像”的涵盖范围则更为广阔,它包含了“图像”。针对本文论述对象摄影而言,摄影所制造的“图像”实际上是“影像”,因为所谓“摄影图像”所呈现的视觉场景,是经过光线投射在胶片或传感器上的事物的影子,而不是人手绘描摹的图画和图式。但考虑到中文表述习惯,本文在论述上还是称为“摄影图像”。的复杂情感古以有之,这个问题涉及的广度和深度,都超出了一篇简短论文的讨论范围3它在横向上,涉及宗教、哲学、科学、东西方传统文化观念等诸多领域。在纵向上,时间跨度也极长。。在林林总总的影像中,本文以摄影图像为研究对象,主要关注的是自20世纪60年代浮出水面,至今争议不断的,关于摄影图像“以影造物”的拟像之争。时至今日,摄影图像如同空气一般无所不在、不可或缺。它不仅帮助人们理解现实生活、阐释周遭世界,其本身也早已成为世界的实际组成部分,无论记录,还是造梦。然而,摄影图像的身形却越发可疑。关于它所制造的视觉幻象的争议,就是这种怀疑情绪的爆发。本文的目的在于:探讨摄影图像在以影像为载体的幻觉设计中,扮演了怎样一种角色。该问题的重要性在于:以“以影造物”为核心内容的拟像争论,深刻影响了20世纪60年代以来的摄影理论和实践活动,它不仅是解读当代摄影图像的重要一环,更是理解当代视觉文化不可分隔的组成部分。摄影图像作为一种特殊的幻觉设计,为我们再次审视和盘点以观看为目的的当代影像文化及其深层的社会影响,提供了另一种清晰的视角。

一、“以影造物”

“以影造物”,最直观的说法,就是用影像来设计、创造事物。这是一种独特的创造方式,因为就一般而言,影像是某个事物的视觉再现,影像用于阐释该事物。所以影像与事物的关系,通常是“物先于影”。虽然,关于物的影像的具体表现形式,以及对于这种影像的解读可以是千差万别的,但是人们对于这种“物先于影”的关系,是具有普遍共识的。实际上在影像与物的关系中,“物先于影”和“以影造物”这一对矛盾一直相生相伴。自古以来,当人类开始运用影像表情达意时就已存在,并延续至今。

以图2 法国拉斯科(Lascaux)洞窟壁画举例:一方面,事物的影(即狩猎场景),不等于事物本身(狩猎),这些影像的初始用途,是远古人用来视觉化的记录、再现日常生活中的狩猎这件事;然而另一方面,随着时空流转,在一万多年之后,当时的人与事早已不复存在,这些洞窟壁画本身成为了极具生命力的创造。这些影像一方面具备历史与考古学的价值,因为它们还原了古代生活场景的片段;另一方面,这些影像也早已超越了当时的“物前于影,以影记物”的实际用途,这些影像本身,成为具备独立艺术性和存在价值的事物。

应该说,在“物前于影,以影记物”与“影先于物,以影造物”这一对影像与物的互动关系中,前者是更为传统、普遍的影像再现模式,后者则建立在前者的基础上,是对于影像自由度的进一步拓展。“以影记物”强调影像的实用性,“以影造物”则追求影像的创造力。

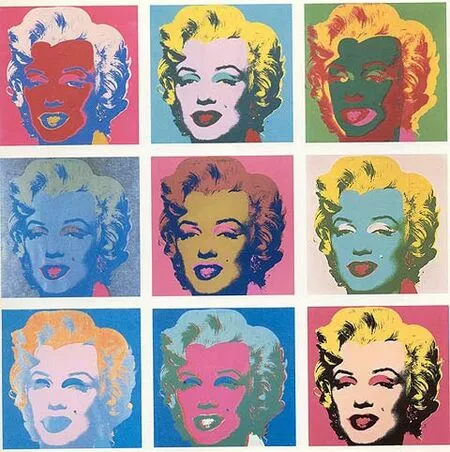

图3 安迪·沃霍尔 《玛丽莲·梦露》系列 20世纪60年代

然而,“以影造物”这种影像创造模式,却在现、当代人类社会生活中引发了巨大争议,并且伴随后现代主义的兴起,“以影造物”的创造性影像,被冠以“拟像”的称谓。拟像(simulacrum),一个历史悠久的哲学词汇。《牛津英语字典》(OED 2nd)把它解释为:拥有某事物的外型,而不具备该事物的实质的图像。“有形无实”的拟像长久以来都与负面的情感联系在一起,因为它意味着伪装和欺骗。然而,也正是这个可以追溯到柏拉图1拟像的哲学根源来自于柏拉图的对话录。从柏拉图的哲学思考开始的一种倾向,认为人眼可见的世界都不是真实的,人类生活的世界是被具有欺骗性的表象统治的。从总体上来说,柏拉图认为人眼所见的世界只是更为高级与超验的理念(idea)或理形(form)的幻影,因此人眼所见的事物形象,是次等的、低级的、片面的。在柏拉图看来,人要想感悟抽象的“真实”,最理想的方式是放弃任何作为中介物的图像再现,这样才意味着和“真实”直接接触。的古老词汇,深刻影响了自当代社会,对于包含摄影在内的媒体影像,其社会功能和文化定位的审视。媒体影像和现实之间的关系变得微妙,“影像不再能让人想象现实,因为它就是现实。影像不再能让人幻想实在的东西,因为它就是其虚拟的实在。”1[法]让·波德里亚,《完美的罪行》[M].王为民,译,北京:商务印书馆,2000年第8-9页。波德里亚关于影像和当今社会现实之间关系的一系列探讨,极具典型意义。在他种种看似极端、倍受争议的观点背后,实际上反应了当今相当一部分人对于光怪陆离的影像,深刻的不信任感。而他的法国同乡德波把影像拓展为“景观”2[法]居易·德波,《景观社会》[M].王昭凤,译,南京:南京大学出版社,2006年。,德波的“景观社会”是一个笼统的概念,包括城市景观,媒体景观,以及各种视觉化了的信息景观,它是对于当代社会“所见即所得”的视觉化倾向的总称。所谓“景观社会”,意指这样一种堆聚着庞杂影像的,高度表象化的社会现实:人们在工作中制造影像、在市场中传播影像、在生活中消费影像、从各种知识信息渠道获得影像。这种从“影像”到“影像”的文化链,消解着所谓“真实”的哲学基础,也动摇着对于影像这一特殊的设计产品的信任。

尽管,这种在思想领域深受后现代主义影响,在实际应用领域伴随各种影像技术推动的“泛拟像论”,具有种种具体的理论主张、表现形式,也缺乏统一的、系统化的理论构架,但是,它的核心观点,可以概括为针对当代社会中极为普遍的“以影造物”现象,所引发的文化思考。而其中备受指责和争议的,是摄影媒介所制造的影像。应该说,摄影图像在各种媒体影像中所处的位置和扮演的角色,是尴尬而独特的3摄影媒介及摄影图像的特殊性,在本文接下来的段落中详细论述。:如本文开头段落已经指出的,“以影记物”和“以影造物”是从古延续至今的,人造影像与物之间的一对互动关系。影像,既可以用来记录已有之物,也可以用来创造未有之物。对待影像的无中生有,人们的态度是宽容的,甚至在某些场合中,是赞赏的。但是,摄影图像的“以影造物”,却遭到了强烈的关注和争论,并由“以影造物”转化为“摄影拟像”这种对于摄影图像的新认识。

在20世纪60年代,艺术家安迪·沃霍尔(Andy Warhol)更是把借由媒体大量传播的摄影图像“以影造物”夸张到“所见即所得”、“表象之下一无所有”的高度。沃霍尔一再强调所谓“上相”(photogenic)的概念,即生活在被各种大众传媒及其影像包围的现代社会中,一个人的影像(即他在照片上展示出来的样子),比这个人本身更为重要,他说:

“美丽的照片不等于美丽的人。作为一个模特一定很艰难,因为你希望成为照片上的那个你,但是你实际上根本不是。于是,你开始模仿照片。”4Andy Warhol,The Philosophy of Andy Warhol [M]. San Diego,New York & London: A Harvest Book,1975: 63.

以上这段话中清楚的表明,“以影造物”在当代社会的重要影响——物的影像,极大程度上决定了人们对于物本身的认识。沃霍尔本人创造了大量的摄影拟像作品,其中极为著名的是切·格瓦拉、玛丽莲·梦露等名人系列(图3)照片丝网版画。以梦露为例:沃霍尔对于广为媒体传播的玛丽莲·梦露知名照片的复制,始于这个由媒体包装出来的超级明星于1962年去世后不久。通过对于梦露的媒体经典形象,夸张的、高度符号化的复制,沃霍尔的影像克隆行为,实际上在强调他本人对于影像在当代社会所处地位的认识,即:从“以影造物”过渡到“表象之下一无所有”的认识,他说:“一些在过去的那个时代非常美丽的电影明星优雅的变老了,另一些则没有优雅的变老……但是这些都不十分重要,因为历史将记住每一个人在荧幕上最为美丽的瞬间——其它都没记录在案。”1Andy Warhol,The Philosophy of Andy Warhol [M]. San Diego,New York & London: A Harvest Book,1975: 68.

换而言之,当代社会中人们对于事物的认识,很多都不是源自对于事物的直接接触,而是依赖于观看经过影像过滤的事物。而事物的影像也就在铺天盖地的批量复制转播中,逐渐演变为事物本身的全部意义。在这一从“物”到“影”的偷梁换柱的过程中,摄影是帮凶。经过媒体塑造和传播的摄影图像,被认为是从实质上脱离了现实世界中的所指,它们所关注与展示的不是它们所宣称的社会生活现实,而是影像本身的现实——这是一种极具观赏效果、展示效果和轰动性的“现实”,它是当代社会各种视觉媒体夸张和包装出来的“现实”,一切为了观看而存在。而置身其中的摄影图像,不再揭示与眺望未知世界,成为各种现有的影像与影像、符号与符号之间的再次组合、创造和互构。摄影从“以影记物”的外向的窗口转变为“以影造物”的自我镜像。

二、“以影造物”在摄影领域的争议

从“以影记物”→“以影造物”→“表象之下一无所有”的后现代主义“拟像论”演变发展三步曲中,摄影图像占据着特殊的、矛盾的地位。它既是当代社会拟像制造的“帮凶”,又是“受害者”,同时,更是“拟像论”的触发者。其特殊性在于,它不仅仅延续了“以影记物”这一古老传统的影像模式,更进一步承载了“以影证物”的社会文化期待——摄影图像是广泛作为视觉证据使用的。其矛盾性在于,摄影史的发展清楚表明,一方面,摄影图像一直被“以影记物、证物”的社会定位所牢牢牵制,其影像的忠实度,在“以影造物”大行其道的今日,变得越发重要;另一方面,摄影图像在创作与实践过程中又一直不懈的追求“以影造物”这样一种更为自由的制像方式,摆脱所谓记录、再现、见证的桎梏。

应该看到,尽管摄影图像用途广泛复杂且表现形式多样,但是人们仍然具有一种普遍共识,即它是可以被还原的。换而言之,照片所再现的事物都应该2“应该”意味着一种心理期待,这种期待不是强制的,却具有普遍性。在现实中各具原型,并一一得以落实。罗兰·巴特在《明室》中,更是把“这存在过”(that-has-been)强调为摄影不可妥协的核心价值。实际上,关于摄影图像的可还原性这种共识,尽管因为摄影的种种虚构、造假而屡遭非议3摄影的弄虚造假行为实际上在摄影术诞生之时就开始了,摄影图像的造假与摄影的历史一样悠久。比如19世纪风靡一时的所谓“鬼魂摄影”(spiritual photography),在很大程度上,就是当时的摄影师利用影像的多次曝光技术合成的。,却至今没有被摧毁。因为摄影图像的“可被还原”,与其说是一种摄影器材和技术的特点,倒不如说是人们对于摄影的强烈期待。更具体而言,就是摄影图像最初、也最为主要的影像纪实传统(参见图4)。

而自60年代以来关于拟像问题的争议,则意在于质疑、颠覆以及摄影图像的纪实传统,随之而来的,是对于摄影诞生170年以来基本文化定位的反思和盘点。并引发了摄影实践领域的激烈反响。以图5 和图6 为例:

摄影家杜安·麦克斯(Duane Michals),在拍摄于1974年的一张照片下方,用手写的方式记录下这样一段文字:

“这张照片是我的证据。在那个下午,当我们之间一切还好,她拥抱了我,我们是那么愉快。这确实发生了,她确实爱我。你自己看!”4注,照片中正下方手写的英文原文是: “ This photograph is my proof. There was that afternoon,when things were still good between us,and she embraced me,and we were so happy. It did happen,she did love me. Look,see for yourself!”

图4 威廉·桑德斯 《徐润之肖像》 1870

在20世纪70年代中期,麦克斯以这种在照片上加以文字说明的方式,拍摄了一系列摄影作品。“这张照片是我的证据”只是其中的一张。单从画面上而言,这张作品并没有什么特别,甚至有些老套。它是一张亲密的私人性质的合影。然而古怪的是,照片下方手写的寥寥数语,却是在刻意重复人们对于摄影图像的见证功能这一最为基本的“共识”。乍看上去,这种共识近似于废话。与图4 威廉·桑德斯(William Saunders)1873年拍摄的清代官员肖像相比,在摄影术诞生初期的人们,反而不会刻意去表明这样一种关于摄影图像的共识,因为这在当时人看来是理所当然,毫无必要强调的事实。可以说,正是图5 这种近乎废话式的文字注释,使得整张作品具有了一种特殊的张力。关于这张照片,最为直观的疑问就是:摄影家为什么采用画蛇添足一样的行为——用文字佐证摄影图像的可靠性?

图5 杜安·麦克斯 《这张照片是我的证据》 1974

图6 Kin Wah Lam 《新美国面孔》 1993

与图4 相比,在一百零一年之后,麦克斯采用的这种摄影手法可以看做一种倒退行为。因为他的文字所强调的,实际上是自摄影图像诞生之日起,人类社会就赋予(或强加给)它的“指示功能”——用关于事物的影像(照片),给事物分门归类。换而言之,摄影图像的所指,可以且应该在现实中得到还原。摄影的拍摄对象是外在的某个事物,至少在拍摄的那个瞬间它存在过。

要回答为什么在摄影诞生一百年多年后,会产生麦克斯这种倒退式的摄影行为,本文用图6 说明。

图6 是《时代周刊》1993年11月18日的封面,名为“新美国面孔”,副标题是“移民如何塑造了世界上第一个多元文化社会”。照片中看似亲切真实的人物并不存在,是通过电脑糅合背景中多个男女人物的面部特征而合成的。这张照片虽然拥有典型的照片般的外表,但是它却违背了摄影图像最为基本的功能和属性。它不是见证过去的化石,而是指向未来的寓言。撇开具体的移民问题不谈,这张照片是一张“有形无实”的幻觉影像设计,是摄影图像“以影造物”的典型。说其“有形”是因为它极为现实和典型的摄影表达方式,使得人们无法不相信其影像原型——这个栩栩如生的亲切女子——在现实中的存在,而“无实”是因为其影像无法还原,“她”并不存在。然而,更令人为难的是,人们又不能够因为影像原型的虚构,武断的否认这张照片反映当下美国社会民族融合趋势的现实意义。

从视觉表现形式而言,图4、5、6 这三张照片都是非常接近。其共同点在于:它们所运用的影像语言都是极具视觉真实感的典型照片形式,并且都要求人们以观看照片的方式观看它们。然而,在影像背后意义上,它们之间的反差是鲜明的:图4是典型意义上的传统照片,它货真价值。而图5 与图6 则分别体现了两种截然不同的态度和定位。前者在强调摄影图像的可还原,强调“物先于影”的价值观对于摄影图像及其观看的重要意义,而后者则挑战前者所捍卫的共识,并拓展摄影图像长期以来受到压制的另一面——“以影造物”的诱惑。

如果把图5 和6 这两张照片并置在一起,引发的困惑在于:在当今社会中如何重新看待和再次定位以摄影式的真实面貌出现的影像设计?如何理解由这类影像设计创造的虚拟之物本身?指向幻觉的影像设计所潜藏的文化暗示是什么?一方面,长久以来在摄影实践的领域,对于诸多拥有雄心壮志的摄影家们而言,孜孜不倦的追求就是“用照片本身说话”,他们千方百计,试图使摄影摆脱为文字做注脚的插图性质;而另一方面,自摄影术发明之后,摄影图像就被社会大众期许为超越了文字局限的“世界语”。尽管照片擅于撒谎造假,尽管对于同一个照片内容的解读是多元的乃至于冲突的,但是对于摄影图像是可还原的这一“物先于影”的社会共识本身,并无特别强调的必要。

图5 用手写文字佐证照片真实性的极端方式,触及了对于摄影图像本质的反思,并试图捍卫和挽留摄影图像在社会文化的认知层面摇摇欲坠的安全边界。而图6 正好相反,以典型的摄影图像般的外表,它破坏关于摄影图像的社会共识,并拓展摄影图像这一人工制品的疆界和功能。不仅如此,当我们把图4 摄于清朝末年的清代官员肖像和图6 的虚拟美国面孔进行对比时,更加体会到后者“以影造物”的强烈反叛意味,这种反叛在于:它运用摄影图像“以影证物”的视觉语言及其可信度,创造出指向奇幻想象力的视觉图景。

三、作为幻觉设计的摄影图像

摄影图像是一种幻觉设计。许多学者1如:于贝尔·达弥施《落差》、苏珊·桑塔格《论摄影》、约翰·塔格《再现的负担》等等,都谈到摄影图像本质上的欺骗性。指出,摄影图像从本质上说是一种幻觉。然而,出于把握、了解和沟通周遭世界的需要,摄影的影像幻觉一再的被用来见证事实,甚至在一些场合中(如考古、法医、新闻等等)摄影图像等同于事实本身。摄影这种设计的最终目的,以巴特的观点来看,在于认可,即:“照片的实质在于认可它所反映的东西。”2[法]罗兰·巴特,《明室》[M]. 赵克非,译,北京:文化艺术出版社,2003年第135页。而“以影造物”的摄影拟像,其目的也在于认可,即:承认摄影这一媒介的虚幻属性,并认可其制造的影像幻觉本身是合理存在的、真实的。

为什么说摄影图像是一种幻觉设计?

首先,从大的影像范畴里而言,包括摄影在内,几乎所有的影像,都难以逃脱哲学上制造幻觉的质疑。超现实主义画家雷尼·马格利特(Rene Magritte)的画作《这不是一只烟斗》(图7)以一种近于戏谑的方式,指出了影像在人类认识层面上发挥的双重作用——人类的认识既需要通过影像,同时又被影像所蒙蔽:

图7 雷尼·马格利特 《这不是一只烟斗》 1928-1929

“我们必须拥有影像,因为只有科学影像能教育我们,只有影像能满足我们转化抽象(为具象)的直觉需要。我们是人类,正因为如此,我们依赖于具体性、物质性而学习与思考……通过模仿自然,一个影像,纵然不是它的所有方面,所捕捉到得丰富关联是再赋予逻辑性的命题也不能与之相比的……然而:我们不能拥有影像,因为影像具有欺骗性。影像创造人为制造的期望,他们诱使我们做出错误的论断。”3Peter Galison. Images Scatter Into Data,Data Gather Into Images [A]. in: Bruno Latour & Peter Weibel eds. Iconoclash[C]. Cambridge,Massachusetts: MIT Press,2002:300.

以追寻事物终极本质为目的的哲学思考,不可避免的对于所有发挥中介和桥梁作用的影像,采取敌视或质疑的态度,因为这些影像本身在帮助人们认识事物的同时,也起到了误导和阻隔的作用。更何况摄影,这种从成像特点上而言,非常具象、逼真的影像。

具体到摄影,在近两百年的摄影史和漫长的摄影前史中,屡屡可见人们对于它的矛盾心态,即便摄影图像是工业文明的产物,但是在它诞生之后的相当长一段时期,人们仍然以各种充满非理性色彩的眼光去看待它4篇幅所限,本文不再展开,可参考19世纪的摄影史,当时人们对于摄影的种种神秘化和妖魔化。。我们先来看一副柯达摄影博物馆收藏的版画(图8),这张名为“奇迹之镜”的版画,被用以说明摄影这种事物在发明之前,人类围绕摄影图像这一事物的设计构想。

图8 清楚的表明了摄影这种被设计出来的视觉产品,根深蒂固的幻觉属性——透过摄影这面“镜子”,人类渴望看到某种“奇迹”。而所谓“奇迹”,实际上有两层含义:

图8 作者未知 《奇迹之镜》 18世纪版画 柯达摄影博物馆藏

奇迹的第一层含义,是具有揭示性质的奇迹。而这种揭示性质,实际上也可以分为“揭示真理(reveal truth)”与“发掘真实(uncover reality)”两个方面:前者,主要是本雅明所提出的影像“灵光”这一近乎于宗教神谕般的真理;后者,则主要在摄影实践中,转化为摄影图像“化腐朽为神奇,见隐秘于平庸”的艺术揭示、社会暴露与纪实功能。

奇迹的第二层含义,是具有幻想性质的奇迹。而这种幻想,就大量转化为“以影造物”的影像创作冲动。“从前有一类特殊的物品,它们有寓意,还有一点妖魔性:镜子、图像、艺术品。”1[法]让·波德里亚,《完美的罪行》[M]. 王为民,译,北京:商务印书馆,2000年第113页。考察早期的摄影史可以发现,摄影除了被认为是一种现代的再现性质的技术和成像手段,它在文化上还是神秘的。如今,当摄影术正式发明170年之后,我们回顾早已被技术改造的面目全非的照相机最初的原型——暗箱,大卫·霍克尼指出:

“相机暗箱并不容易使用,从最基本上说,它就是棍子上的一面棱镜,它在一张纸上创造了一个幻觉影像,这影像关于无论任何出现在它面前的事物。这影像不是真实的——它甚至不在纸上,它只是看上去似乎在那里……只有你,坐在合适的位置,才能看到这些东西,除此之外,没有任何人能够看到。”2David Hockney. Camera Lucida [A]. in: Sunil Manghani,Arthur Piper & Jon Simons eds. Images: A Reader[C]. London: SAGE Publications,2006:233.

很明显,一方面,单就相机的雏形——暗箱的成像方式上说,摄入棱镜(后来的相机镜头)的影像本身就是一种幻影;另一方面,人们又不能够因为这种影像在哲学思考上的虚幻,而放弃它在实际应用层面上所发挥的认识功能。原因很简单:因为迄今为止,尚未找到一种比摄影更为理想、可靠而通行的视觉替代品。

无独有偶,在1760年代法国作家Tiphaigne De La Roche 写的一篇在今天看来属于科幻小说的文章中,详细描述了一种固定转瞬即逝的自然景象的“画布”。摄影“photography”一词是在摄影术(达盖尔银版术3虽然目前公认的第一张照片,是1826年涅普斯利(Joseph Nicéphore Nièpce)用“日光刻蚀法”(Heliography)拍摄,早于“达盖尔银版术”(daguerreotype)。但是摄影术的发明,以“达盖尔银版术”为标志。)1839年正式诞生之后,才由英国人约翰·赫瑟尔(John Herschel)发明的。处于1760年的人们当然不知到“摄影”为何物,但是在这篇名为“Giphantie”的科幻小说中,作者清楚的描述了对于摄影的设计构想。与“奇迹之镜”版画反映出的奇幻内容相似,小说借由“精灵”之口中描述到:

“你知道,不同的物体所反射的光线构成了一幅画,并且把物体画在光洁的表面上……这些精灵们已经学会了如何固定这些转瞬即逝的画面……并且在一眨眼的功夫中完成……镜子精确的展示物体但无法保存,我们(注:之精灵)的画布以同样精确的方式展示物体,并把它们全保存下来,这种图像在它们接触画布的那一瞬间就呈现出来了……这样的图像等于事物本身。”4Tiphaigne De La Roche. Photography Predicted [A]. in: Beaumont Newhall ed. Photography: Essays & Images[C]. New York: The Museum of Modern Art,1980: 13-14.

以上这番奇思妙想,几乎就是1839年发明的摄影“photography”一词的详细注解5“摄影”一词源于两个希腊词语的组合,即“光线”和“绘画”。。

图9 南·戈尔丁 《Gotscho 吻别濒死的Gilles》 1993

图10 贝纳通广告 1992

在代表现代观看方式的种种视觉影像中,首先诞生的是摄影图像,它是当今林林总总的媒体影像的起点。然而,当今社会中摄影图像的角色也是尴尬的:从制像技术上而言,传统摄影术早已被更为先进的成像技术和视觉媒体超越和取代,摄影技术上的优势已经死亡了;但另一方面,摄影式的视觉效果却无所不在,并渗透到各种影像创作之中。与摄影图像的真实视觉效果相伴的,还有其矛盾的用途和定位。如“奇迹之镜”版画所暗示的那样,透过摄影图像,人们既想看到某种真理,又想看到梦幻。前者出于人类认识、把握现实生活和周遭世界的实际需要,后者源于人类与生俱来的想象力与好奇心。因而对于摄影图像的认识和用途,从一开始就建立在“拍摄”与“创做”的矛盾上。人们希望相信摄影机械之眼的冷峻观察和攫取能力,所以赋予摄影“拍摄”的社会责任。至今大多数人仍然称呼摄影活动为拍照片;而与此同时,透过摄影图像人们也想看到梦幻,并追求更为自由的影像表达方式。所以大量的影像后期制作技巧和软件应运而生,人们在拍照片的同时,也兴致勃勃的做照片。

如果说,设计行为主要是人类才有的,而设计的产物,是为了满足人的特定目的人工制品,那么摄影活动就是一种设计活动,其最终设计产物就是摄影图像。从严格意义上说,所有的照片都不是自然生成,而是人们刻意做出来的,因而,所有照片都是设计产物。摄影图像这种设计从一开始,当它的制作技术还很幼稚之时,就包含了明显的幻觉倾向,无论这种幻觉倾向来源于古老的哲学思考,还是人们对于它的主观兴趣。

四、摄影图像的特殊文化属性

摄影图像是一种特殊的幻觉设计,其特殊性在于它的双重社会文化角色:出于人类认识能力的局限性和现实需要,摄影图像的幻觉承载了肯定性质的文化承诺——这发生过,这存在过。这一个两难的文化悖论,也正是“以影造物”的影像实践活动所触发的社会争议焦点所在。

如果要剥离摄影图像的幻觉倾向,也就是说,如果摄影图像必须是“绝对真实”1实际上并没有唯一的、普世皆准的绝对真实。但是人们仍然可以、且必须拥有一些普遍的共识。且不具有任何歧义的话,那么最可能的一种表述就是:任何摄影图像都只能是摄影图像本身,而无法代表它所试图表达的其他事物或意义。从哲学角度,这样的解说逻辑看似无懈可击,却也不具备任何实现的可能性和实际作用。因为这意味着人们必须从根本上放弃当前社会对于无所不在的摄影图像,最为普遍的认识和应用。显然,这在过去、现在、已以及今后相当长的一段时间内,是做不到的事情。

图9 和图10,典型的体现了摄影这种幻觉设计的特殊性和两难:

图9 是南·戈尔丁(Nan Goldin)的摄影作品,记录的是同性恋艾滋病人临死前的吻别。与图4 从属一种类型,图9 的影像价值所在,就是因为“以影记物”的这种见证功能。无论摄影者南·戈尔丁本人在用摄影记录事物时,是如何的主观、片面或是受到了何种意识形态、文化背景、价值取向的影响,这都不影响摄影的“影”与“影”的直接对象(即:某一具体的外在之物)相倚相生、不可分隔的关系。如果把摄影比作一副用于观看外界的眼镜的话,那么大量的摄影图像,其设计思路在于透过摄影再现“他者”,即看别人。而摄影图像这幅眼镜本身,则被忽略或掩盖了。

与之形成强烈对比的是图10。图10 是贝纳通(Benetton)摄影广告极具争议的模拟的一个死亡告别的场景。作为一件典型的摄影拟像作品,这张照片并不直接传达广告委托方贝纳通公司所需要的宣传主题,却通过拟像手法虚构的与将死者“吻别”场面,揭示着人们所习惯的影像信息中所包含的虚假内容,除了引发关于商业与社会道德之间的争议之外,更深层的含义是,制作者希望以这样的虚构性,宣示制造者的文化叛逆精神。但是,与梦工厂出品的系列动漫作品不同(如本文开头举例的图1“功夫熊猫”),同样是“以影造物”,贝纳通的这张模拟死亡场景之所以会引发诸多批评,是因为设计者巧妙的为这张彻头彻尾虚构出来的场景,披上了“以影记物”的所谓真实外衣。因为设计者知道,采用这种表现形式的摄影图像,因为看似“货真价实”从而具有了沉甸甸的见证意味,更易于引发人们感同身受的视觉、心理上的震撼。

图1“功夫熊猫”和图10“贝纳通广告”是影像幻觉设计的两种典型代表:同样制造幻觉,前者从一开始就与现实场景拉开了差距;而后者强调影像的真切感,高度模拟现实场景。具体而言,“功夫熊猫”所体现的设计思路,不是偷梁换柱般的利用“以影记物”这种严肃的主题逗弄观众,相反,从一开始它就以极度夸张、自由的表现力,兜售影像的幻梦。而暂时的逃离平庸的现实,做一场任凭想象自由驰骋的白日梦,是人们无法抗拒的诱惑;与之相反,图10 所体现的设计思路,则一方面严格约束影像的自由表现力,另一方面充分利用“以影记物”的文化共识。

如果说,包括图10 在内的高度伪装真实感的幻觉影像,是广告业界在兜售产品、推销品牌时,为了从视觉上增强说服力的常用设计思路,那么图11 则体现了艺术领域对于幻觉影像的回应。

杰夫·沃尔(Jeff Wall)名为“死亡的军人在说话”的这张作品,与图10“贝纳通广告”采取了类似的表现手法,它是全由演员模拟的一个虚构战争场面。然而与图10 不同,身为艺术家,沃尔故意让观众看出极具现实感的摄影图像中的荒谬:每一个死人都好像复活过来了,在进行交谈。这种荒诞的内容,配上“以影记物”的纪实风格,舞台场景一般的精心布局,以及几乎和实物一样大小的作品规模1沃尔的摄影作品尺幅通常都很大。,沃尔的作品以貌似纪实的“拍”(take),营造幻梦的“做”(make)。他精心设计了大量视觉上极具纪实感、内容上也极具社会现实意义的照片2如作品《Mimic》所反映的种族歧视问题,《Morning Cleaning》反映的对于社会阶层和艺术品地位的思考,以及更多内容暧昧,但又极易引发对于社会问题思考的作品,如《Tattoos and Shadows》、《Overpass》等等。,这些照片看似是某个“决定性瞬间”的定格,而实际上只是演绎的舞台。没有任何照片以外的事物可看,也没有任何现实中发生的“偶遇”,影像中出现的每个细节均由艺术家本人精心设计。沃尔的摄影所呈现出来的影像样样具备,每一个部分都显得过于完美精致。而它们带给观者的幻觉是:这样的照片已经不需要把摄影镜头投向外界,这样的影像本身就是世界。每一个观众都可以根据个人的思考和人生经验,从沃尔暧昧的作品中推论出自己的认识。沃尔的作品,以艺术的视角说明了摄影图像在实际应用中的复杂性:当它们在日常生活中出现时,并不总是泾渭分明、易于分门归类的。即便是同一个影像,都会因为出现场合的不同,产生截然相反的意义。这些以摄影图像的真实视觉面貌出现的种种影像设计,穿插和叠加在各种视觉信息之中,并被置于各种语境之下,它们游走于现实和幻梦之间,拒绝在任何一处停留。

图11 杰夫·沃尔 《死亡的军人在说话》 1992

五、当摄影图像成为一种视觉效果

自20世纪60年代以来,伴随着后现代主义思潮的兴起,一种关于影像是“反映现实”还是“谋杀现实”的争论逐渐从朦胧中浮现出来,在视觉文化研究的领域中,这种争论的焦点越来越清晰,影响越来越大,持影像“谋杀现实论”的观点认为:今天的摄影图像不再秉承“以影记物”的纪实传统;如果把摄影图像看成一个视觉符号,那么它现在越来越少的把镜头投向外界,不再对于指涉和发掘外界事物充满热情,而是更多的转向影像自身,成为各种早已有之的影像和视觉符号(如图10 清楚表明的)的叠加和再造1也就是所谓摄影图像的“自我指涉”。。这种理论中最具代表性的解说是波德里亚在1996年出版的著作《完美的罪行》中的一段评述。波德里亚说道:

“影像不再能让人想象现实,因为它就是现实。影像不再能让人幻想实在的东西,因为它就是其虚拟的实在。就好像这些东西都已贪婪的照过镜子,自认为已变成了透明的,全部在自己体内就位,在充足的光线下,被实时地、毫不留情地复制。它们没有在幻想中脱离自己,而是不得不出现在无数的屏幕上。在这些屏幕画面上,不仅没有实物,而且连其影像也不见了。实在被赶走了。”2[法]让·波德里亚,《完美的罪行》[M]. 王为民,译. 北京:商务印书馆,2000年第8-9页。

“拟像说”正式登场之时最初针对的是电视传媒,但很快于70年代波及并深刻影响了摄影艺术实践活动以及摄影理论的探讨。落实到具体的摄影图像,就是对于摄影成为纯粹的视觉效果的质疑,并认为:一但摄影放弃了“以影记物”的基本功能,不再指涉某个现实中存在的客体,它的影像就极易沦为庸腐的视觉范式,具有误导作用的“遮蔽”、“阻隔”,从而影响人们对于周遭现实的感知。

在实际的技术应用领域,对于影像自由度的追求不断刷新,各种先进的成像器材和特效软件层出不穷。最大限度的拓展想象力与创造力,始终伴随着各种摄影实践活动,不断前行。但是另一方面,仍有一批学者和对于传统摄影深怀依恋的摄影师们认为:必须警惕把摄影图像完全当做一种视觉效果,从而进行设计的诱惑,因为它随之而来的副作用是在当代社会视觉信息认知层面的困惑:在扑面而来的种种精巧逼真的影像设计中,人们将很难确定他所观看的事物的可靠性。

时至今日,越来越多的影像是有形无实的。它们在呈现事物的同时,设计创造事物。“以影造物”是这种幻觉影像的设计重心。对于摄影图像而言,任何一帧图像都是原材料,都是可以被任意重组、构成与打碎而不留任何痕迹的视觉元素。这些幻觉影像不再从属于传统意义上的摄影,但是它们租用了摄影图像式的视觉效果。当人们以观看的方式,消费种种拥有摄影效果的幻觉影像时,人们知道这是臆想中的场景,也根本不在乎它是否是传统意义上的“以影记物”。举例而言,当观看电影《阿凡达》的时候,每一个观众都知道这是一场自娱自乐的幻象狂欢,没有人会苛责它愚弄观众。但与此同时,也必须指出的是:在各种幻觉影像的消费热情背后,人们依然强烈期待摄影“以影记物”的纪实传统。甚至可以说,在各种幻觉影像和设计大行其道的今天,这一愿望变得愈发凸显。对此,最好的证明就是流行俗语频繁出现的“有图有真相,无图无真相”。

实际上,当流行俗语在频频谈论“有图有真相,无图无真相”的时候,它是当今社会再一次对于摄影“以影记物”的肯定,并进而对于“以影证物”的深刻影响力的认可,和高度依赖。摄影既是现代社会的闯入者,又是现代社会的塑造者,更是当代社会现实不可分隔的组成部分。当对于影像的迷恋、消费和依赖成为当下这个时代的显著特征时,探讨影像的呈现方式与现实理解之间的关系,就变得非常重要。而关于摄影图像所营造的影像幻觉,及其“以影造物”的拟像之争,就是在这个大的文化议题之内的重要一环。

摄影图像这种特殊的幻觉设计,在帮助人们认识、确证与交流的同时,也深刻干扰了人们对于周遭事物的认识,改变了人们观看的方式,帮助人们塑造现实生活的同时引发了对于现实的理解上的困扰。它既为人们保存证据、传承历史与记忆,同时,它也为人们制造令人欣慰的白日梦幻。实际上,作为幻觉载体的影像之所以采用摄影图像式的视觉效果,而不是绘画或其它图像表现形式,也正源自于此:希望幻梦成真的设计初衷。从古至今,“以影造物”的制像冲动从未停止过。它是以人类想象力推动的,对于影像自由的追求;而“以影记物”的制像目的,也从未过时。它是人类认识、把握并分享周遭世界、抵御时间冲刷、挽救记忆衰退的解药。通过一代代人的“以影记物”,人们确定自身的坐标和传承关系。

从过去到现在,摄影图像一直是具有强烈幻觉倾向的特殊设计品。自19世纪诞生之时,它就同时承载了“记物”与“造物”对于影像的两极追求。前者意味着摄影图像脚踏实地的社会见证功能、后者意味着对于自由制像方式的无限渴望。作为一种思想文化领域的反思,摄影图像的“以影造物”之争,不仅仅是摄影发展历程中,始终缠绕着摄影图像本质文化属性展开的一个幽灵故事,更是藉由现代影像技术推动的摄影图像社会文化定位的另一面。如何解读它,关系到我们如何理解、设计创造以摄影图像为代表的现代社会种种精巧的影像产品,并更加智慧的与早已成为日常视觉现实的它们相处。

[1][法]让·波德里亚.完美的罪行[M].王为民,译.北京:商务印书馆,2000.

[2][法]罗兰·巴特.明室[M].赵克非,译.北京:文化艺术出版社,2003.

[3][法]居易·德波.景观社会[M].王昭凤,译.南京:南京大学出版社,2006.

[4]Andy Warhol,The Philosophy of Andy Warhol[M].San Diego,New York&London:A Harvest Book,1975.

[5]Peter Galison.Images Scatter Into Data,Data Gather Into Images[A].in:Bruno Latour&Peter Weibel eds.Iconoclash[C].Cambridge,Massachusetts:MIT Press,2002:300.

[6]David Hockney.Camera Lucida[A].in:Sunil Manghani,Arthur Piper&Jon Simons eds.I m a g e s:A R e a d e r[C].L o n d o n:S A G E Publications,2006:233.

[7]Tiphaigne De La Roche.Photography Predicted[A].in:Beaumont Newhall ed.Photography:Essays&Images[C].New York:The Museum of Modern Art,1980:13-14.