辽中南城市群城市竞争力综合评价与时间演变分析

2013-01-18陈岗,雷磊,邹华

陈 岗,雷 磊,邹 华

(辽宁师范大学 城市与环境学院,辽宁 大连116029)

0 引言

城市群作为推进城镇化的主体形态,在我国未来区域经济发展中占有重要的战略地位,并逐渐成为国家城镇化战略的重要内容。目前,关于辽中南城市群的研究主要是针对城市规模的演变、城市群产业集聚的格局和城市群发展对策的研究,对辽中南城市群城市竞争力方面的研究较弱。城市竞争力是指城市通过提供自然的、经济的、文化的和制度的环境,集聚、吸收和利用各种促进经济和社会发展的文明要素的能力,并最终表现为比其他城市具有更强、更为持续的发展能力和发展趋势[1]。国内外学者对城市竞争力的研究主要集中在城市竞争力的内涵、城市竞争力构成的理论模型、影响因素和城市竞争力的评价等方面,倪鹏飞、仇保兴发表了对城市竞争力概念的见解[2-3];连玉明提出价值链模型理论[4],倪鹏飞等人提出弓弦箭模型理论[5];许学强等研究了城市竞争力的时空演变[6]。但是,我国学者大部分研究都集中在珠三角、长三角一带,关于辽中南城市群的研究较少。所以,研究辽中南城市群竞争力对于促进辽宁振兴经济、协调发展具有重要现实意义。

目前,国内外关于多指标综合评价方法主要有专家评估法(Delphi)、多目标决策法、数据包络分析法(DEA)、熵值分析法、层次分析法(AHP)、模糊数学综合评判法、主成分分析法、因子分析法、聚类分析法等[7]。为了反映城市竞争力水平,并且对各城市进行排序,选择了主成分分析法对城市竞争力进行测定与比较;同时,又采用聚类分析法对辽中南城市群的城市进行分类,以找到城市之间的关联性。

本研究以辽中南城市群为研究对象,从综合经济实力、基础设施、对外开放等5个方面选取33个评价指标,组成城市竞争力评价指标体系,并运用SPSS软件对城市竞争力进行定量实证分析。运用主成分分析法评价辽中南城市群城市竞争力及其时间演变,并利用聚类分析法对10个城市进行竞争力类型划分,为城市群协调发展及其个体城市竞争力的提升提供借鉴。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究范围及数据来源

辽中南城市群是以沈阳、大连为中心,包括鞍山、抚顺、本溪、丹东、辽阳、营口、盘锦和铁岭。面积约9.68万km2,2010年末总人口约3 130万人,分别占全省面积的65.8%和人口的73.6%。2010年辽中南城市群GDP约占全省的88%,是辽宁省经济发展核心区,也是我国重要的工业基地和东北地区发展的龙头。

数据来源于《辽宁省统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》。考虑到计算结果的客观性和真实性,选取2003,2006,2010年数据进行分析。

1.2 研究方法

运用SPSS 19.0软件,采用主成分分析法和聚类分析法进行定量研究。主成分分析法是将多个具有一定相关的指标转化为少数几个不相关的综合指标的多元统计分析方法[8]。其基本原理是通过数学变换把众多可能相互包含重复信息的指标转化成新的相互独立的综合指标,并选取在总信息量中比例较大的少数几个综合指标来代替原来众多的指标,对分析对象进行相应的分析和评价。

聚类分析法是对多属性统计样本进行定量分类的一种多元统计分析方法[9],基本思想是从一批样本的多个观测指标中找出度量样本之间或指标之间相似程度的统计量,构成一个对称的相似性矩阵,在此基础上进一步找寻各样本间或样本组合之间的相似程度,按相似程度的大小把样本逐一归类,关系密切的归类聚集到一个小的分类单位,关系疏远的聚集到一个大的分类单位,直到所有样本或变量都聚集完毕,形成一个亲疏关系谱系图,用以更自然地和直观地显示分类对象的差异和联系。

2 辽中南城市群城市竞争力评价

2.1 辽中南城市竞争力指标体系的构建

按照科学性、综合性、可比性以及可操作性原则,从综合经济实力、基础设施、对外开放、环境保护、科教技术5个方面选取了33项评价指标(X1~X33),组成城市竞争力评价指标体系(表1)。

2.2 辽中南城市竞争力主成分分析

对选取的33个指标的2010年数据进行标准化,运用主成分分析法,求得33个特征值及相应的特征向量,一般取累积贡献率85% ~95%的特征值 λ1,λ2,…,λt所对应的第1、第2、…、第t(t≤p)个主成分。一共选取了3个主成分,累积方差达到90.9%,说明这3个主成分提供了原始数据的几乎全部的信息(表2)。然后用成分矩阵的数据除以主成分相对应的特征值开平方根,可以得到主成分系数矩阵,将得到的系数矩阵与标准化后的数据相乘,就可以得出主成分得分。即:

表1 城市竞争力评价指标体系Tab.1 Index system of city competitiveness evaluation

式中:Ft表示第t个主成分;ZXp表示第p个评价指标的标准化值;Apt表示第t个主成分与第p个指标的标准化值之间的系数。

表2 特征值及主成分贡献率Tab.2 Eigenvalue and contribution of principal component

根据主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和的比例作为权重计算主成分综合模型:

式中:λ1=24.896,λ2=3.219,λ3=1.889。

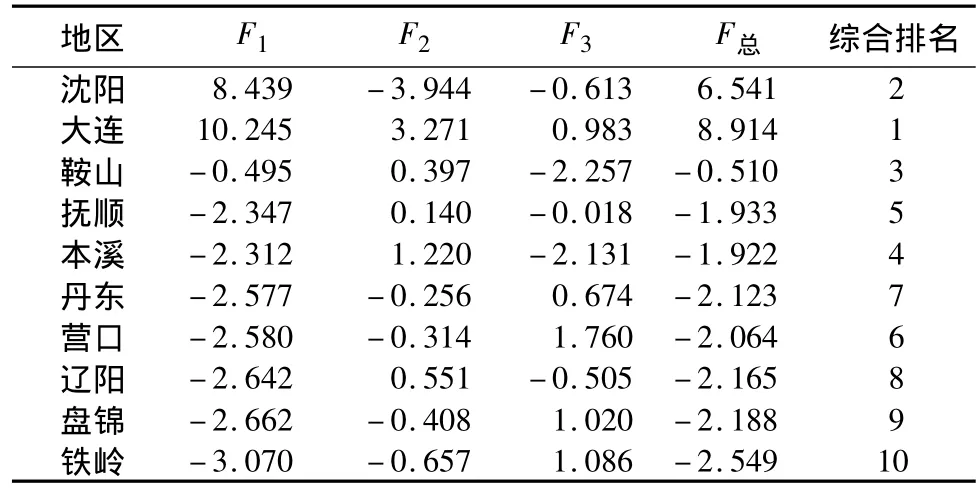

由此计算出辽中南城市群城市综合得分并进行排序(由于篇幅限制,仅列出最后结果)。并用同样方法,从综合经济实力、基础设施、对外开放、环境保护、科教技术5个方面分别进行竞争力排名(表3,表4)。

表3 2010年各主成分得分、综合得分及竞争力综合排名Tab.3 Ranking of principal component score,composite scores and the competitive power in 2010

从表3可知:F总>0,说明其城市综合竞争力在辽中南城市群平均水平之上。相反,F总<0,说明该城市的城市综合竞争力在辽中南城市群平均水平之下。辽中南城市群各城市的综合竞争力水平存在着明显差异,综合得分在平均水平之上只有两个城市:大连和沈阳。其中大连城市综合竞争力更强一些。沈阳和大连是辽中南城市群的两个增长极,引领着城市群快速地发展。其余的城市尽管城市发展的速度非常快,但与沈阳和大连相比还有一定的差距。位于最后3位的城市是辽阳、盘锦和铁岭,其城市的发展速度较慢,城市基础设施比较落后,对外开放程度较低,综合竞争力最弱。

表4 辽中南城市群城市竞争力排序Tab.4 The city competitiveness ranking of mid-southern urban agglomerations of Liaoning Province

表4对综合经济、基础设施、对外开放、环境保护和科学技术五大方面分别进行了排名。综合来看,排名前两位的都是大连、沈阳,说明了辽中南城市群目前是以沈阳、大连两个特大城市为核心的城市群,综合经济实力强,基础设施比较完善,具有较强的区位优势、经济优势和科技优势。在对外开放方面,大连是东北亚重要的国际航运中心,东北地区最大的港口城市和对外贸易口岸,对外开放程度最高。2010年大连货物进出口总额达到了519.8亿美元,是沈阳进出口总额的6.6倍之多。在环境保护方面,鞍山、本溪的竞争力相对较弱,鞍山和本溪是全国重要的钢铁工业基地,排放的废水、废气和粉尘对环境的污染尤为严重。对此,鞍山市和本溪市的政府相关部门应加大对环境的保护力度,为城市营造良好的生活环境。在基础设施方面,盘锦、铁岭和辽阳的基础设施还不够完善,基础设施建设发展缓慢,基础设施常年失修老化,设备供应不足,没有重视城市的基础设施的建设,竞争力最弱。

2.3 辽中南城市竞争力的时间演变分析

为进一步研究辽中南城市群城市竞争力,还分别对2003年和2006年的数据进行计算,得出得分和排名并与2010年结果进行了比较,进而研究各城市近年来竞争力时间变化(表5)。

从表5中可以看出,沈阳、大连、鞍山在城市竞争力排名上没有多大变动,大连居首位,沈阳和鞍山排名其后。抚顺、本溪排名4,5位,其他城市排名一直比较靠后。与2003年相比,2010年的城市间竞争力差距拉大。例如,2003年大连和铁岭的分值相差10.688,到2010年相差了11.463,增加了0.763。营口随着营口港的快速发展经济有所提高,竞争力排名由2003年的第8上升到2009年第 6。沈阳2006年竞争力的得分是7.442,比2003年增加了1.295。可见,2003—2006年间,沈阳竞争力呈现上升趋势。2010年得分是6.541,比2006年下降了0.881,说明沈阳城市竞争力呈现下降的趋势。

表5 2003,2006,2010年城市综合竞争力排名变化Tab.5 The change of city integrated competitiveness ranking in 2003,2006 and 2010

3 辽中南城市群城市竞争力类型

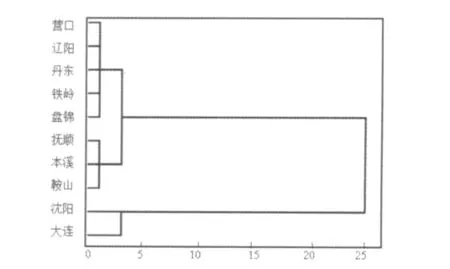

根据表4中有关数据,利用SPSS 19.0软件,采用聚类分析法,对每个城市竞争力评价得分进行最优分割,得出树状图(图1)。

图1 聚类树形图Fig.1 Clustering tree structures

图1将城市竞争力大致分为3类,大连和沈阳的城市综合竞争力强;鞍山、抚顺、本溪竞争力较强;营口、辽阳、丹东、铁岭和盘锦竞争力弱。结合表5可以看出,大连和沈阳城市竞争力的得分在2003—2010年间一直保持前列,得分超过6,远远高于平均值0,说明辽中南城市群城市经济发展水平并不均衡,沈阳和大连两城市双核心地位明显,得分远远超出区域内其他城市。鞍山、抚顺和本溪的综合竞争力得分在0~-2,接近于平均值,与其他城市相比仍存在一定的优势,城市化水平相对较高,工业较发达。但是还应看到,辽阳、盘锦、铁岭等城市竞争力比较弱,综合竞争力得分都低于平均值,仅为-2~-3,由于这些城市的经济发展起步较晚,规模较小,城市的发展还有较大的空间。

4 结论及建议

辽中南城市群整体竞争力略有下降,城市间经济发展不平衡。2003—2010年,城市竞争力整体是先上升,后略有下降,并且大连、沈阳与其他城市之间的差距拉大。大连和沈阳依然是竞争力最强的城市;鞍山、本溪和抚顺较强,营口、丹东、辽阳、盘锦和铁岭竞争力弱,与大连和沈阳差距也最大。这与当前的辽中南城市群经济社会发展状况是基本吻合的。由于选取的指标不多,得出的结论与其他学者的研究有部分出入,但是共同的结论是辽中南城市群双核结构特征,有助于带动其他城市发展。虽然城市竞争力得分的差异并不能完全表明城市发展水平的差别,然而,从长期发展潜力角度看,辽中南城市群城市竞争力的总体水平应该有待提高。所以,有必要采用合适的策略提升城市群的竞争实力,促进辽中南城市群经济全面快速的发展。

4.1 调整产业结构,增强极核辐射功能

各市要加快产业结构的调整,以市场为导向,整合各产业优势,培养具有强竞争力的产业群。增强沈阳和大连双核心城市的集聚和辐射功能,发挥其在辽中南城市群产业空间的增长极作用;沈阳和大连是率先实现现代化的先导性城市,已经成为辽中南城市群产业空间的要素配置中心、产业扩散中心、信息流转中心和技术创新中心;尤其在产业分工方面,沈阳要加快汽车零件、装备制造业等行业的发展;大连要依托自身区位优势,为辽中南城市群的产业空间提供物流服务、商贸服务及配套设施;沈阳和大连还应加快产业调整和转移的步伐,推动辽中南城市群产业分工和合理布局,使各城市产业形成较强的差别性和互补性,形成梯度分工、互惠互利的局面。

4.2 加强城市沟通与合作,促进区域一体化

加强城市之间的沟通与协作,共同制定区域整体发展规划[10]。根据人口、资源和环境的发展潜力以及城市功能定位,对辽中南城市群进行整体规划,建立统一开放的市场体系。本着互利共赢的理念,积极有效地与其他城市沟通和协调,确定在城市群中的功能,并与其他城市群取长补短,充分有效地发挥辽中南城市群的整体优势。

4.3 扩大对外开放,提高外资利用率

各市政府部门应加强宏观调控,完善保障机制和信息服务体系,制定出统一的区域开放政策,促进外向型经济的发展。通过营造良好的对外开放环境,提高外资的利用率,推动产业结构优化升级,促进辽中南城市群经济的可持续性增长。还要充分发挥其区位优势、资源优势和产业优势,提高与外资产业的对接能力。有效利用大连港、丹东港和营口港的对外开放优势,形成沿海与内陆互动的对外开放的格局。

4.4 优化城市环境,建设生态城市

各城市要加强环境整治工作,改善城市生存和生活环境。环境整治重点就是要控制污染源。对工业生产排污,要严格管理和监督,对污染严重又无力治理的企业实行关门或转产。对居民生活排污,一方面要通过倡导环保型消费和实行垃圾收费降低排污量;另一方面要通过建立先进的污水和垃圾处理厂进行处理,逐步实现零污染。在控制污染源的同时要建立环保企业,走循环经济的道路,通过建立生态工业体系来减少污染物的排放量,提高环境质量。

[1]徐康宁.论城市竞争与城市竞争力[J].南京社会科学,2002,26(5):1-6.

[2]倪鹏飞.中国城市竞争力报告[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[3]仇保兴.城市定位理论与城市核心竞争力[J].城市规划,2002,26(7):50-53.

[4]连玉明.中国城市化的理论创新——城市价值链理论的中国“城市学”[J].人民论坛,2010,22(3):68-69.

[5]倪鹏飞,刘高军,宋璇涛.中国城市竞争力聚类分析[J].中国工业经济,2003,25(7):34-39.

[6]许学强,程玉鸿.珠江三角洲城市群的城市竞争力时空演变[J].地理科学,2006,26(3):257-265.

[7]肖庆业,张贞.城市竞争力综合评价指标体系及评价方法研究[J].江西农业大学学报(社会科学版),2006,5(3):104-107.

[8]宁越敏,唐礼智.城市竞争力的概念和指标体系[J].现代城市研究,2001,21(3):19-22.

[9]王发曾,吕金嵘.中原城市群城市竞争力的评价与时空演变[J].地理研究,2011,30(3):49-60.

[10]李娜.长三角城市群空间联系与整合[J].地域研究与开发,2010,29(5):72-77.