栓皮栎不同变异类型的优良性分析

2013-01-03任耀忠张文辉周建云

任耀忠,张文辉,周建云

(1.西北农林科技大学 西部环境与生态教育部重点实验室,陕西 杨凌 712100;2.四川省林木种苗站,四川 成都 610081)

栓皮栎不同变异类型的优良性分析

任耀忠1,2,张文辉1,周建云1

(1.西北农林科技大学 西部环境与生态教育部重点实验室,陕西 杨凌 712100;2.四川省林木种苗站,四川 成都 610081)

为加快栓皮栎遗传改良,培育优良新品种,提高栓皮栎树种造林质量和增加林业经济效益,运用模糊数学隶属函数综合评判法,对4个栓皮栎不同变异类型的栓皮特性、速生性、抗旱性进行分析和综合评价。结果表明:4个栓皮栎变异类型的栓皮优良性为厚皮深裂型>厚皮浅裂型>薄皮深裂型>薄皮浅裂型;速生性为厚皮深裂>薄皮浅裂>厚皮浅裂>薄皮深裂;抗旱性为薄皮深裂型>薄皮浅裂型>厚皮浅裂型>厚皮深裂型;综合优良性为厚皮深裂型>厚皮浅裂型>薄皮深裂型>薄皮浅裂型。厚皮深裂型是栓皮栎天然变异类型中的最佳变异类型,因当作为首选类型,进行保护和定向培育。

栓皮栎;变异类型;优良性分析;综合评价

栓皮栎Quercus variabilis是生产木材、软木、栲胶、薪炭、食用菌培养等的主要原料,在发展地方经济、维护生态平衡等方面发挥着重要作用[1-2]。由于近年来过度利用,绝大部分原有栓皮栎林已被破坏成生产力低下的残次生林,林木品质衰退,林地生产力下降,导致软木、栲胶原料极为短缺,栓皮栎遗传改良迫在眉睫[3-4]。因此,选择培育优良栓皮栎变异类型已成为当务之急。

栓皮栎树种分布面积广泛,在长期自然选择作用下,天然群体中存在着极为丰富的变异,其中有些变异具有很高的利用价值。目前,对于栓皮栎变异类型的研究只限于类型的划分,至于优良类型的评价、选择方面的研究国内外尚未报道。周建云等人[5]利用形态指标将陕西省分布的栓皮栎天然类型划分为4个变异类型。为了加快栓皮栎遗传改良,充分发掘其优良遗传类型潜力,培育优良新品种,提高栓皮栎树种造林质量,增加林业经济效益。本研究通过模糊数学隶属函数综合评判法对栓皮栎4个不同变异类型的栓皮优良特性、速生特性、抗旱特性进行分析和综合评价,以期为栓皮栎类型选择、新品种培育及种质资源保护奠定基础。

1 材料和方法

1.1 试验材料

本研究所用材料均来源于栓皮栎分布中心秦岭北坡周至楼观台,以处于同一生境的40~50年天然生栓皮栎厚皮深裂型、厚皮浅裂型、薄皮浅裂型、薄皮深裂型4变异类型优树作为样树标记[5],进行栓皮特性指标测定。同时从标记样树上进行采种,采用随机完全区组试验设计,种植于西北农林科技大学林学院苗圃,试验设置3次重复,每个类型选取6个家系,每个家系30株。以种植于苗圃的4个不同变异类型1年生、4年生、7年生子代植株为材料,进行生长特性和抗旱特性研究。

1.2 测定指标及方法

1.2.1 栓皮指标测定

在标记样树的胸径阳面处取10 cm×10 cm大小的树皮,用游标卡尺测定栓皮厚度,以等体积转化法测定栓皮容重[6],每个类型测定4个个体,每个个体连续重复3次。

1.2.2 生长指标测定

在12月初分别测定1年生、4年生、7年生苗高和地径,每个类型选取4个家系,每个家系随机抽取10株。其中,地径测定均使用游标卡尺,1年生苗高测定使用直尺,4年生、7年生苗高测定使用卷尺。

1.2.3 抗旱指标测定

PV曲线相关参数测定:采用Hammel法[7],于9月中旬对4个变异类型1年生植株进行测定,绘制PV曲线,计算生理参数ψstlp、ψssat、RWCtlp、εmax、AWC、ROWCtlp的值[8]。由于 PV 曲线重复性好[9-11],每个类型取3个家系,每个家系测2次。

根冠比测定:选取生长较好的4个变异类型1年生幼苗,分根茎剪断,在80℃下烘干至恒重,用万分之一天平分别称重,计算根茎比。每个类型测定3个家系,每个家系测定6株。

1.3 数据处理

借助Excel 2003、SPSS 13.0软件进行数据统计和单因素方差分析、多重比较(Duncan),运用模糊数学隶属函数及反隶属函数综合评判法[12],对栓皮优良特性、速生特性、抗旱特性进行分析,用各项指标隶属度的平均值作为综合评判标准进行比较,以栓皮优良性、速生性、抗旱性为指标进行综合评价。隶属函数计算公式为:

式中,U(Xi)为隶属函数值,Xi为某指标测定值,Xmax为4个变异类型中某一指标内的最大值,Xmin为4个变异类型中某一指标内的最小值。

如果某一指标与分析结果为负相关,则用反隶属函数进行定量转换。计算公式为:

2 结果与分析

2.1 栓皮栎不同变异类型栓皮优良性分析

栓皮厚度和栓皮容重是衡量栓皮优良特性的重要指标,直接关系到栓皮栎树种的经济性状,栓皮越厚、栓皮容重愈小,栓皮优良性越高。由方差分析结果显示(表1),4个变异类型栓皮厚度的差异达到了极显著水平 (a=0.01),栓皮容重的差异达到了显著水平(a=0.5)。通过Duncan多重比较表明,4个变异类型之间的栓皮厚度差异均表现为极其显著或显著,4个变异类型间的栓皮容重只有厚皮深裂型与薄皮浅裂型、薄皮深裂型差异显著,其余均不显著(表1)。运用模糊数学隶属函数及反隶属函数,以成年植株栓皮厚度和栓皮容重作为指标,对4个栓皮栎变异类型的栓皮优良特性进行综合分析评价。从表2可以看出,4个变异类型的栓皮优良性由大到小为:厚皮深裂型>厚皮浅裂型>薄皮深裂型>薄皮浅裂型,说明厚皮深裂型的栓皮优良性最好,从栓皮优良性角度考虑,厚皮深裂型是今后栓皮栎定向培育选择的最佳变异类型,其次为厚皮浅裂型。

表1 栓皮栎不同变异类型性状单因素方差分析和多重比较Table 1 One-factor variance analysis and multiple comparisons of different variant type characteristics of Q. variabilis

表2 栓皮栎不同变异类型栓皮指标隶属函数值及综合评定Table 2 Comprehensive evaluation and membership function values of different variant type cork of Q. variabilis

2.2 栓皮栎不同变异类型速生性分析

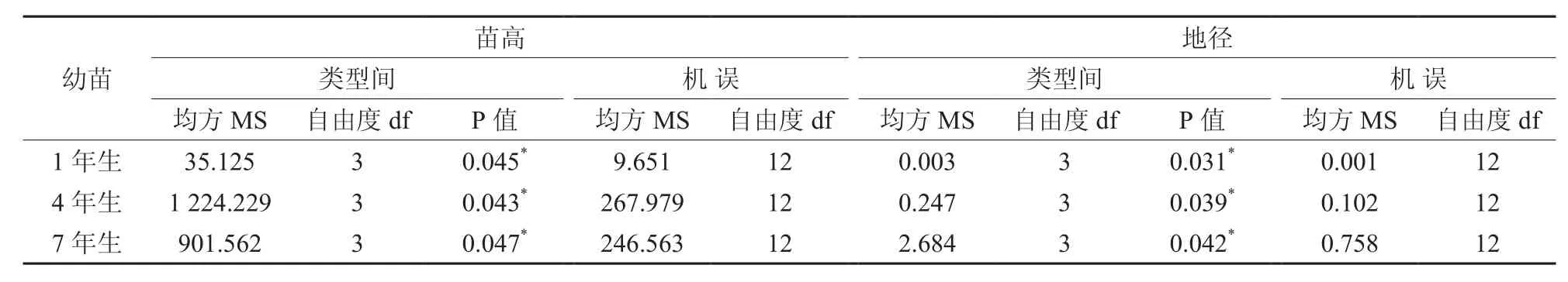

速生性是林木品种培育选择的主要特性之一,苗高和地径则是衡量速生性的两个重要生长指标。由表3可以看出,栓皮栎4个变异类型1年生、4年生、7年生的苗高、地径都存在显著差异,说明4个变异类型的生长速度都不相同,这为栓皮栎优良品种的选育提供了有利条件。因此本研究以1年生、4年生、7年生栓皮栎的苗高、地径作为生长指标,运用模糊数学隶属函数的方法对4个栓皮栎变异类型的速生性进行综合分析评价。从表4可以看出,4个不同变异类型的生长速度由大到小为:厚皮深裂>薄皮浅裂>厚皮浅裂>薄皮深裂,表明厚皮深裂型的速生性最好,从速生性角度考虑,厚皮深裂型仍是今后栓皮栎定向培育选择的最佳变异类型,其次为薄皮浅裂型。

表3 栓皮栎不同变异类型植株苗高和地径单因素方差分析Table 3 One-factor variance analysis of seedling height and collar diameter of different variant types of Q. variabilis

表4 栓皮栎不同变异类型生长指标隶属函数值及综合评定Table 4 Comprehensive evaluation and membership function values of growth indexes of different variant types of Q. variabilis

2.3 栓皮栎不同变异类型抗旱性分析

植物对环境水分胁迫响应的主要生理机制是渗透调节,通过渗透势的变化调节细胞主动吸水,因此越来越多研究者应用由PV曲线所确定的植物水分状况参数(指标)来评价植物种的耐早特征并比较不同植物种的抗旱性强弱[13-16],如质壁分离时渗透势、初始失膨点总体渗透势、总体弹性模数最大值、水饱和状态总体渗透势等,都可以反映树木耐旱性的特征[17],这些参数不仅受植物体内含水量变化的影响,而且受一系列生理过程的(如糖分、蛋白质、矿物质等的积累) 影响,只有在植物经过相对较长时间的适应中才能形成,受现实环境条件变化的影响较小,因此是较为理想的研究植物水分适应特性的参数[18-21]。由表5可知,不同的抗旱指标参数评价得出的苗木的抗旱性结果不一致,单一的抗旱性鉴定指标难以反映出植物对干旱适应的综合能力,只有采用多项指标的综合评价,才能比较准确地反映植物的抗旱水平。为了全面客观地评价栓皮栎不同变异类型的抗旱性,本研究采用模糊数学隶属函数和反隶属函数法进行综合分析评价。由表6看出,4个变异类型的抗旱性大小为:薄皮深裂型>薄皮浅裂型>厚皮浅裂型>厚皮深裂型,从抗旱性角度考虑,薄皮深裂型是今后栓皮栎定向培育选择的最佳变异类型,其次为薄皮浅裂型。

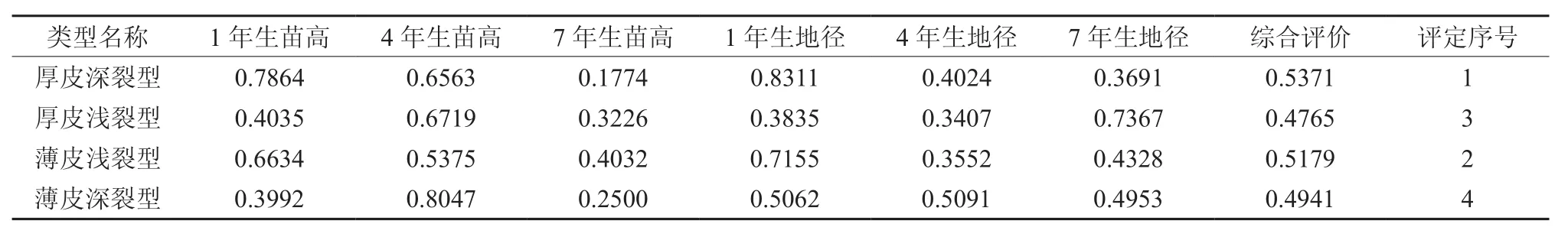

2.4 栓皮栎不同变异类型优良性综合评价

以速生性、抗旱性、栓皮特性为指标对栓皮栎4个不同变异类型进行优良性综合评价,由表7可以看出4个变异类型的优良性为:厚皮深裂型>厚皮浅裂型>薄皮深裂型>薄皮浅裂型。可见,厚皮深裂型是4个变异类型中最为优良的变异类型,在今后的栓皮栎种植中应加以推广。

表5 栓皮栎不同变异类型的抗旱指标参数值Table 5 Drought-resistance parametric values of different variant types of Q. variabilis

表6 栓皮栎不同变异类型抗旱指标隶属函数值及综合评定Table 6 Comprehensive evaluation and membership function values of drought-resistance of different variant types of Q. variabilis

表7 栓皮栎不同变异类型优良性综合评定Table 7 Comprehensive evaluation on superiority of different variant types of Q. variabilis

3 结论与讨论

栓皮栎是一种重要的生产软木、橡胶等的资源树种,人们选择的目标首先是与其经济效益直接相关的指标:栓皮厚度及栓皮容重,速生性和抗逆性也是其优良性选择的必要条件,因此以速生、抗旱、栓皮特性为标准进行栓皮栎优良类型的选择是切实可行的。目前对栓皮栎的研究主要集中于地理分布、种群动态、群落、生物学特性极其生长发育规律等方面,对优良类型或优良种源及其耐旱性方面的研究还不多见,而这正是从根本上解决资源危机的主要途径[19]。本研究通过模糊数学隶属函数及反隶属函数综合评判法,以栓皮优良性、速生性和抗旱性为指标,对4个栓皮栎不同变异类型进行综合分析评判,最终选择出最佳变异类型,即厚皮深裂型。在今后栓皮栎种质资源保护和遗传改良中,厚皮深裂型因当作为首选类型进行保护和定向培育。

[1] 曲式曾,张文辉,李景侠.陕南栎类资源现状调查[J].西北林学院学报,1990,5(1):75-81.

[2] 任宪威.树木学(北方本)[M].北京:中国林业出版社,1996.

[3] 张文辉,李景侠.安康汉中地区栎林资源利用现状及分析[J].林业科技通讯,1989,10:11-13.

[4] 张健民,陈恩军,罗军民,等.栓皮栎遗传改良迫在眉睫[J].中国林业,2003,2(A):23-24.

[5] 周建云,曹旭平,张宏勃,等.陕西栓皮栎天然类型划分研究[J].西北林学院学报,2009,24(1):16-19.

[6] 张存旭,张瑞娥,张文辉,等.不同群体栓皮栎栓皮性状变异分析[J].西北林学院学报,2003,18(3):34-36.

[7] 王迎春,李 骁.强旱生小灌木绵刺劈裂生长过程中的水分特征[J].植物生态学报,2007,31(3): 476-483.

[8] 周健华,王迎春,石松利.长叶红砂主要水分参数随季节和生境的变化[J].应用生态学报,2009,20(11):2624-2631.

[9] 李吉跃.PV技术在油松侧柏苗木抗旱特性研究中的应用[J].北京林业大学学报,1989,11(1):3-11.

[10] 张建国,李吉跃,姜金璞.京西山区人工林水分参数的研究(1)[J].北京林业大学学报,1994,16(1):1-11.

[11] 宋 轩,李树人,姜凤岐.长江中游栓皮栎林水文生态效益研究[J].水土保持学报,2001,5(2):76-79.

[12] 杨敏生,裴保华,朱之悌.白杨双交杂种无性系抗旱性鉴定指标分析[J].林业科学,2002,38(6):35-42.

[13] Zine E A, Bernier M C. Control of pressure-chamber and rehydration-time effects on pressure-volume determination of water relation parameters[J].Can.Bot,1993,(71):1009-1015.

[14] Redfield E B, Janusz J Z. Drought tolerance characteristics of black spruce seedlings in relation to sodium sulfate and sodium chloride injury[J].Can.Bot,2002,(80):773-778.

[15] 孙志虎,王庆成.应用PV技术对北方4种阔叶树抗旱性的研究[J].林业科学,2003,29(2):33-39.

[16] 狄晓艳,王孟本,陈建文,等.杨树无性系PV曲线水分参数的研究[J].西北植物学报,2007,27(1):98-103.

[17] 郭连生,田有亮.对几种针阔叶树种耐旱性生理指标的研究[J].林业科学,1989,25(5):389-394.

[18] 董学军.九种沙生灌木水分关系参数的实验测定及生态意义[J].植物学报,1998,40:657-664.

[19] 张文辉,段宝利,周建云,等.不同种源栓皮栎幼苗叶片水分关系和保护酶活性对干旱胁迫的响应[J].植物生态学报,2004, 28(4): 483-490.

[20] 李 超, 胡海波. 次生栎林生态系统碳通量与环境因子非对称响应机制[J].中南林业科技大学学报, 2012, 32(9): 94-101.

[21] 罗 梅, 郑小贤. 八达岭辽东栎-油松混交林空间结构及其多样性[J].中南林业科技大学学报, 2012, 32(9): 55-58.

Superiority analyses on different variant types of Quercus variabilis

REN Yao-zhong1,2, ZHANG Wen-hui1, ZHOU Jian-yun1

(1.Key Laboratory of Environment and Ecology of Education Ministry in West China, Northwest A & F University, Yangling 712100,Shaanxi, China; 2. Forest Seedling Station of Sichuan Province, Chengdu 610082, Sichuan, China)

In order to speed up the genetic improvement, breeding excellent new variety, raising afforestation quality and increasing economic benefit of Quercus variabilis, the cork characteristic, fast-growth and drought tolerance of four variant types of Q. variabilis were comprehensively investigated, analyzed and evaluated by using comprehensive evaluation method of membership function. The results show that the superiority values of four variant types of Q. variabilis were sequenced by magnitude: thick-bark and deepcrack type > thick-bark and shallow-crack type > thin bark and deep crack type > thin bark and shallow-crack type; the fast-growth performance ordered from high to low: thick bark and deep crack type > thin bark and shallow crack type > thick bark and shallow crack type > thin bark and deep crack type; the drought resistant characters ranked in magnitude: thin bark and deep-crack type > thin bark and shallow crack type > thick bark and shallow crack type > thick bark and deep crack type; the comprehensive superiority ordered from big to small: thick bark and deep crack type > thick bark and shallow crack type > thin bark and deep crack type > thin bark and shallow crack type. It is suggested that the thick bark and deep crack type was the best variant type in four nature variant types of Q. variabilis, which should be protected and directionally cultivated as a preferred type.

Quercus variabilis; variant type; superiority analysis; comprehensive evaluation

S718.46

A

1673-923X(2013)06-0060-04

2012-12-12

国家林业局林业公益性行业专项(201004011);国家自然科学基金项目(30872018);陕西省重点基础研究项目(2009JZ005)

任耀忠(1984-),男,甘肃通渭人,硕士,主要从事森林培育和林木遗传育种方面研究

张文辉(1955-),男,陕西岐山人,博士,教授,主要从事植物分类、植物生态方面的研究

[本文编校:吴 彬]