国企高管薪酬的困境与出路

2012-12-31王允娟

董事会 2012年8期

最近几年以来,中国的高管薪酬尤其是国企高管薪酬成为政府监管的重点与社会舆论的焦点之一。一方面,各级政府、各行业监管机构不断颁发各类“限薪令”,将高管薪酬作为政府层面的调控监管事项。连续几年的“两会”均将“调整分配收入,缩小阶层收入的差距”作为重要议题,尤其2012年“两会”时,温总理在政府工作报告中更是明确指出要“严格规范国有企业、金融机构高管人员薪酬管理”。另一方面,社会舆论一边倒地质疑国企高管薪酬的不合理性,不断曝出的各类媒体报道与新闻事件,伴随着部分不恰当的解读,更引发了社会公众的群情激愤,将国企高管薪酬推向社会的对立面。而对身处这一矛盾漩涡中心的国有企业来讲则是左右为难:既要满足外部监管要求、注意舆论监督影响,又要面临内部人才管理的压力,对核心的高管人员也要满足其保障与激励的需求。

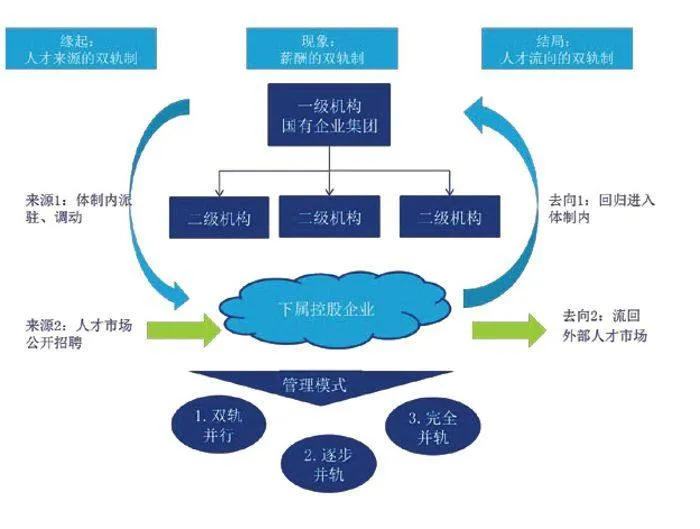

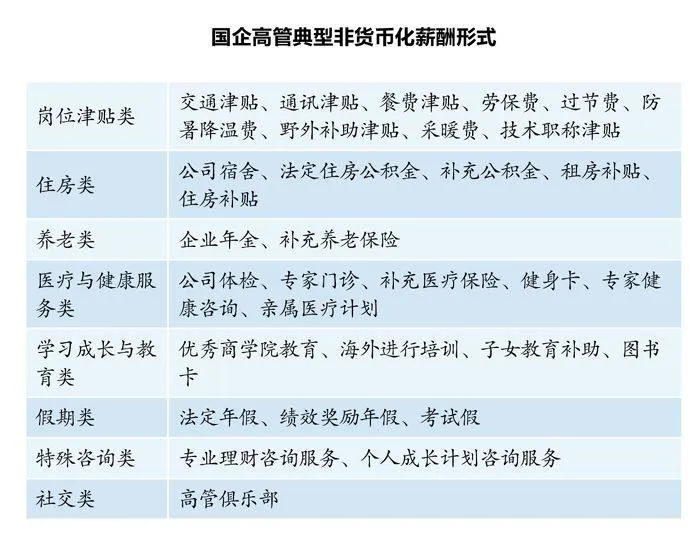

造成国企高管薪酬困境的因素有多方面:国企高管来源的非市场性、国企高管薪酬信息披露制度的不完善、国企高管薪酬决策程序的完备度欠缺、国企高管薪酬与企业业绩的关联有效性不足、国企高管的职务消费与灰色收入等。这一困境的解决需要一个渐进的过程,更需要内外部的共同努力,包括政策制度层面的支持与国企自身管理能力的提升。本文将通过剖析国企高管薪酬实践中遇到的三个典型困难,为其防止出现更多的风险与失误提供借鉴。

国企高管薪酬话语权——

适度行政监管与完善公司治理机制的平衡

如果将高管薪酬的不合理问题追本溯源到其最终的决策程序,依然是争议不断。公众认为国企高管存在自定薪酬、牟取私利的嫌疑,希望有更加公开透明的机制来决定,更极端的观点是希望“大众评价、社会公议”;而众多的国企则抱怨薪酬管控严格,集团管控或政府行政监管不能科学衡量企业负责人的价值贡献,希望争取更多的内部话语权,或者将薪酬决策权完全赋予董事会。

上述不同的观点源于立场不同引发的信息不对称。到底应该是谁来对高管薪酬的决策权负责?从国内外的实践来看,行政监管与公司治理手段的双管齐下、适度平衡不失为一种有效的选择。

一方面,政府的适度监管与正确引导在当前阶段依然不可或缺。近些年,来自人保部、中组部、监察部、国资委、财政部、证监会、银监会、保监会等各大部委的一系列国企高管薪酬管控政策,为国有企业在高管人才的薪酬与绩效管理方面提供了有效的指导作用。这一做法与国外的领先实践也是相一致的。比如近期法国新政府对国企高管薪酬的新政要求:对于政府拥有控股股份的企业高