华力西—印支期海相沉积盆地演化与广西下雷锰矿床成矿关系探讨

2012-12-31覃桂武刘文安

覃桂武,刘文安

(1.广西锡山矿业有限公司,广西南宁 530022;2.中信大锰矿业有限责任公司大新分公司,广西大新 532315)

0 前言

加里东运动以后,华南褶皱系与杨子地台及华夏古陆拼成华南板块,自泥盆纪起他们开始了统一的演化历史。在杨子地台西南缘与华南褶皱结合部位,开始了右江裂谷的巨型“开—合”旋回与成矿,广西大地构造演化进入了新的阶段。沉积盆地是在强烈的晚加里东运动所形成的褶皱基地上形成的。并且与黔南、滇东一起,在大体上构成了统一的滇黔桂浅海盆地。盆地周缘基本上被古陆或剥蚀区所圈限[1]。盆地相带中封闭条件良好,为低能还原环境,盆地剖面结构表现为单一沉积旋回,具海退相序特点,锰矿层则产于海退期中。

滇黔桂浅海盆地在华力西—印支期是个富锰的沉积盆地,此时,形成了大批大中小型沉积锰矿。从某种意义上说,盆地演化史便是地质构造运动期的海侵海退旋回史。广西沉积锰矿的形成时代,集中分布在华力西和印支期。

华力西和印支期,是广西地质历史发展过程中,比较稳定的阶段。此时期的沉积演化由活动的边缘海沉积转化为稳定的陆表海沉积,以化学沉积或生物化学沉积为主。在浅海盆地内的差异沉降作用下,形成了若干水下盆地,促进了化学分异作用和锰质的富集。泥盆纪以前的地槽发展阶段和中三叠世以后的大陆边缘活动带阶段,均不具备上述的有利条件。

1 沉积盆地的演化与特点

1.1 广西华力西—印支期沉积盆地的演化

广西华力西—印支期沉积盆地的演化,大致可分为3个阶段。

1)第1阶段

自在早泥盆世至晚泥盆世是沉积盆地的形成时期。泥盆纪初,海侵自南向北,同时向东西方向不断推进。中晚期海域不断扩张,除北部江南古陆和东南云开陆地外,广大地区均被海水淹没,形成广阔的浅海盆地。沉积物为单陆屑建造,碳酸盐建造和含锰硅质岩—碳酸盐建造,属稳定型和次稳定型建造系列。此时的沉积盆地内,由于差异升降和断裂作用,形成台—盆交错的布局。在最大海侵转入海退的泥盆纪晚期,沉积了规模较大的锰矿床及风化型锰矿床的含锰岩层。

2)第2阶段

早石炭世至早二叠世,为沉积盆地相对稳定的继承发展时期。这一时期沉积盆地的面貌大体继承了晚泥盆世的特点,沉积物以浅海碳酸盐建造为主,各时期均较发育。盆地的活动性仍表现为差异沉降和局部火山活动,造成台—盆相间和局部的基性岩浆喷溢。早二叠世末,东吴运动使钦州华力西地槽褶皱回返,同时在桂南地区产生酸性岩浆活动,沉积盆地的大部分地区被抬升,成为广阔的陆地。早石炭世晚期和早二叠世晚期是此阶段的2个主要成锰期。

3)第3阶段

该阶段为晚二叠世—中三叠世,即印支期旋回,为广西沉积盆地活动期。自二叠海侵开始,沉积盆地即表现较大的活动性。在沉积盆地东南缘,形成了巨厚层的磨拉石建造,盆地的其他地区,有碳酸盐建造、陆源碎屑岩建造、硅质岩—火山岩建造等发育。进入早中三叠世,沉积盆地在晚二叠的基础上,产生了大面积的沉陷,其中以桂西地区最甚,形成了砂泥质复理式、类复理式沉积,并具有深水浊积岩的沉积构造特征。这个时期的桂西地区,实际上已经转化为地槽活动区(右江印支再生地槽)。在大面积的深海—半深海盆地背景下,在大新一带区域有浅水碳酸盐台地出现。早三叠世晚期在盆地中部,碳酸盐台地北缘的深水带中,有贫碳酸锰矿床形成。中三叠世末的印支运动,是右江再生地槽褶皱回返,继而使沉积盆地隆起成陆,从而结束了广西华力西—印支期海相沉积盆地的演化过程。

1.2 广西沉积盆地的特点

1)沉积盆地发育于晚加里东运动所形成的褶皱基底上,大地构造背景为相对稳定的准地台。

2)华力西期为沉积盆地的形成和发展期,在这一时期沉积盆地已表现出一定的活动性。盆地的活动性造成盆地内差异性沉降所引起的一系列负向沟槽对于锰矿的沉积,具有明显的控制作用。

3)印支期为沉积盆地的活化期,盆地大面积沉降,形成再生地槽,深水环境占主导地位。

4)广西盆地位于2个挤压带之间,具有弧间盆地的性质,在拉张作用下,产生扩张及沉降作用,大陆壳分裂,海水侵入,从泥盆纪至三叠纪堆积厚达数千米以碳酸盐为主的沉积,并伴随有海底火山成因物质沉积。

2 广西下雷矿床特征

2.1 矿床地质特征

1)矿床产于晚泥盆世的含锰硅质岩—碳酸盐建造中,具有明显的层控特征。

2)矿床产出位置受沉积相带控制,只产在浅海盆地沉积相带内。

3)矿床具有显著岩性控制特征,富矿层主要位于豆鲕状灰岩中。

4)矿床形成有海底火山的作用,矿物质有火山喷溢物质。

2.2 矿石特征

下雷锰矿经历了沉积、变质和风化作用3个阶段,每个成因阶段都有1组不同的矿物组合。第1类是同生沉积形成的,主要是含锰碳酸盐矿物及与其紧密共生的玉髓、石英、水云母等脉石矿物,广泛分布于全区碳酸锰矿层中;第2类是锰硅酸盐矿物,少量氧化锰矿物及其他变硅酸盐矿物及氧化物,由于变质作用不甚强烈,这类矿物未单独聚集构成单独的硅酸锰矿石,而是掺杂散布在碳酸锰矿物间且含量不均的分布在1号、2号矿层中的局部地段,又称硅酸锰—碳酸锰矿石;第3类是在矿层的近地表氧化带中,原生的碳酸锰矿物、硅酸锰矿物或含锰灰岩经风化作用次生氧化形成的氧化锰、氢氧化锰、铁的氧化物和次生石英粘土类矿物。

矿床最典型的矿石便是豆鲕状碳酸锰矿石,豆鲕状矿层主要分布于1号矿层底部和上段,2号矿层下段和上段,3号矿层下段,呈韵律层出现[2]。豆鲕状锰矿层及豆鲕粒锰矿石形成于浅海滩高能环境,鲕粒为主,豆粒较少,大小均匀,颗粒支撑,鲕粒以碎屑为核心,同心纹圈多。

3 沉积盆地演化与矿床成矿关系

3.1 沉积相及古构造与成矿关系

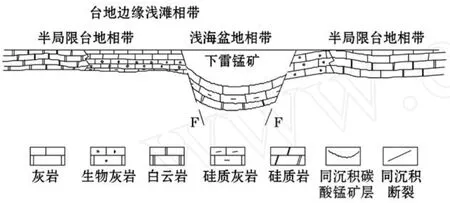

下雷锰矿位于华南褶皱系右江褶皱带—大明山古拱褶皱束西部的大新凹断束之西北角,沉积于强烈的晚加里东运动所形成的褶皱基底上。右江褶皱带在华力西期差异性升降显著,使海底地形错落起伏,印支期沉降加剧。相对于隆起或者沉降不大的部位,往往形成浅水碳酸盐沉积,而由台向盆或者由盆向台,沉积物发生急剧变化。下雷浅海盆地是两侧被台地狭持的窄长线型凹地,作北东向延伸,为海域内的深水区,盆地内发育含浮游生物组合的暗色硅质岩,扁豆状条带状泥质泥晶灰岩,夹锰矿层,厚度一般<300 m,而两侧台地及其边缘的面貌则完全不同,为1套浅色碳酸盐岩层,厚度近千米,产底栖腕足类和珊瑚化石。古地形、沉积物、古生物群及沉积厚度的急剧变化,推测为同沉积断裂导致差异性沉降,这便造就了下雷锰矿床特殊的沉积环境。构造差异沉降作用所形成的台凹,分别发育了不同的沉积相带,矿床产于晚泥盆世的含锰硅质岩—碳酸盐建造中,矿体主要赋存于上泥盆统五指山组鲕状灰岩中,具有明显的层控特征。沉积相带的分布及其展布方向受古构造的控制,下雷锰矿床的形态受控于西高东低的向斜构造,具有明显的方向性,说明晚加里东运动所形成的基底构造对下雷矿床的沉积及形态、规模起决定性控制作用。下雷锰矿晚泥盆世沉积剖面见图1。

图1 下雷锰矿晚泥盆世沉积剖面

某些长期活动的深断裂带或大断裂带,常成为沉积相带的自然边界或者位于相变带附近,控制着两侧不同岩相带的发育和分布。下雷—灵马断裂带走向北东 60(°)~80(°),长约 210 km,地表有大小不等的断裂断续成群分布,为1条隐伏的断裂带。断裂带内形成线状或不规则状断陷盆地,发育较深水陆棚沉积相带,断裂带两侧为浅水碳酸盐沉积。在晚泥盆世时,该断裂带就已经形成“地堑式”的盆地相沉积,形成含锰的碳酸盐岩—硅质岩组合,控制着下雷锰矿床的产出。

因此,华力西—印支期的沉积相及古构造完全控制着下雷锰矿的产出环境及条件。

3.2 地层与成矿关系

地层对下雷沉积锰矿的控制作用主要有3层含义:

1)地层产状和空间分布对锰矿层的控制

下雷锰矿层在地层中整合产出,一般呈层状部分为似层状,与围岩为同生连续沉积关系。锰矿层的分布、产状、变化均与地层协调一致,严格受锰地层的控制,是沉积地层有机的组成部分。

2)岩性和岩石组合与锰矿层的关系

沉积锰矿床的产生往往与一定的岩石和岩石组合有关,下雷锰矿主要与硅质岩—碳酸盐岩组合有关,围岩主要有钙质硅质泥岩、钙质泥岩、泥灰岩、硅质灰岩、钙质硅质岩等混积岩。对于与锰矿密切相关的岩石组合,可归入硅质岩类、碳酸盐岩类和泥质岩类为单元的混合质沉积岩系列,即下雷锰矿矿层岩石组合为硅质岩—碳酸盐岩—泥质岩组合系列[3]。该类岩石组合属内源沉积岩和陆源细碎屑岩,形成于稳定、低能的净水环境,而泥质岩的形成为机械分异序列的最终产物,在净水环境下呈悬浮状态,加积与内源沉积物中。这是盆地演化相应时期的地质环境条件所造就的结果。

3)地层时代与锰的成矿关系

沉积矿床的形成时代和成矿序列与地壳演化、海水进退、生物兴衰以及古气候的变迁有着密切的因缘关系。因此,某种沉积矿产集中形成于某个时代或几个时代,并非孤立和偶然的地质事件,而是整个地史演化过程的组成部分。华力西和印支期是广西地质历史发展过程中,比较稳定的阶段。这时期的沉积演化由活动边缘海沉积转为稳定的陆表浅海沉积,差异沉降作用形成水下盆地结构,促进了化学分异作用和锰质的富集,这个时期集中形成锰矿床有一定的必然性,产于晚泥盆世的下雷锰矿,便是在此特殊时期形成的,而晚泥盆世可能便是锰矿床形成的地层时代控矿因素。

4 结语

华力西—印支期是世界锰矿集中形成的时代,下雷独特的沉积相带在这个段地质构造运动时期沉积了规模巨大的锰矿床。巨型矿床的形成并非偶然,矿床的形成总是受古地理构造及沉积相的影响。下雷锰矿床的产出受控于晚加里东形成的沉积基底构造,赋矿层位同时也为硅质岩—碳酸盐岩相所制约,盆地—台地的构造运动所引起的地层差异性沉降为下雷锰矿沉积与别的矿床不同的主要原因,华力西—印支期海相沉积盆地演化对下雷锰矿的成矿影响是决定性的。

[1]广西壮族自治区地质矿产局.广西大新下雷锰矿区地质勘探报告书[R].南宁:广西地质局第2地质队,1968.

[2]广西壮族自治区地质矿产局.广西锰矿地质[M].北京:地质出版社,1992.

[3]汪金榜.下雷碳酸锰矿床地质特征及成因探讨[J].地质与勘探,1987,16(8),21-23.