心中的“侯哥”

2012-12-29付玲

摄影世界 2012年5期

2012年是新华社摄影部成立60周年。60年一个轮回,一个甲子。大江东去,浪淘尽,千古风流人物。我们赞叹摄影部成就的同时,也深深怀念那些为新闻摄影事业献身的记者:赵振国、王一兵、和坪、杨玉生、周文广、王岩、侯少华……

这些在工作岗位上殉职的摄影记者,他们也许没有所谓辉煌的业绩,但是却在为新华社新闻大业添砖加瓦的路上付出了生命,一串串足迹也变得悲壮。

侯少华,祖籍河南内乡县,出生在山东淄博,新华社贵州分社摄影记者,在贵州工作了24年,2008年在广西参加自治区50周年的报道中,倒在了前往桂北农村采访的途中。

外语系成绩第一

1984年,新华社贵州分社改变从大学新闻、中文专业挑选记者的传统做法,决定同时从外语、经济专业的毕业生中挑选。当时,分社领导到贵州大学外语系选人。学校提供的候选名单,成绩好的多数是女生。因为要选摄影记者,分社坚持要成绩好的男生。校方解释说,第一名是个男生,已经决定留校当教师,这个男生就是侯少华。后来,侯少华表示愿意进新华社,学校忍痛割爱。

这样,侯少华进了新华社贵州分社,当上一名摄影记者。

侯少华从小喜欢学英语,在父亲厂里(贵州第七砂轮厂)的子弟学校读书时,那里连一本像样的英语教材都找不到,他只能通过收听境外电台的英语节目自学。为了避免“收听敌台”之嫌,少年侯少华就带着收音机到学校对面的山坡上,边听边读。听英语、读英语成了他一生的习惯。

1999年,新华社摄影部从全社范围选拔驻外记者,分社记者也有了同样的机会。侯少华虽然已经十多年没有用英语了,但他稍加复习就顺利通过了考试,被派驻伦敦分社。临行前,当年将他招进新华社的贵州分社的副社长李贵森感慨地说:“我放下了深藏内心多年的一份遗憾——侯少华的专业知识终于用上了。”

他是那么率真的一个人

侯少华人称“侯哥”。这是贵州分社大院里经常和他玩的孩子们最先对他使用起来的称呼。后来,不仅是分社的年轻人,就连比他岁数大的老同志也这样称呼他。久而久之,社内社外认识的人对他都以“侯哥”相称,他的本名却很少有人叫了。

分社记者们通称侯少华“侯哥”,有两个缘由:他从1984年大学毕业分配到新华社贵州分社二十多年,早已是一线记者的老前辈、老大哥;侯少华是个极坦诚,又热心的人,为人忠厚,同事有要求,只要他能做到,从不拒绝,工作中有人对他开玩笑,他也报以宽容的微笑:“你的冷幽默,一点也不好笑。”

在新华社记者中,侯少华不是那种轰轰烈烈、冲锋陷阵的人。从相貌看,他银盘大脸、眉慈目秀、耳大唇厚,假如他双手合十打坐,活脱脱一尊佛像。而且,他确实内心柔软,可以与人长久交朋友,做事一步一个脚印,走起来很扎实。

他在贵州分社任摄影记者,每年最多来北京总社一次,一次只有几天。到了摄影部,他整天粘在编辑部,一个一个办公室转,一个一个编辑聊。多数时间是听编辑说,有时几个编辑为一件事争论,他就在一旁静静听,也不插话。

分社的文字记者顾筑胜说:“上世纪80年代末,我和侯少华有过一次合作,是去梵净山采访。那时梵净山旅游还没开放,我们俩从江口县城出发,车开到不能再走的地步,还要步行15公里,经黑河弯上山。上山坡高路陡,号称七千级山路台阶,对背着沉重摄影器材的他可是不小的挑战,整个登山路上,除了一个带路的小伙子外,再没有他人,天气又闷又热,我和侯哥索性脱了外衣,穿着小裤衩,我俩来回轮换着,把摄影包背上了梵净山。这次采访活动中的许多细节都不记得了,可是侯哥穿着小裤衩登山的情节,我印象很深。”

分社的年轻记者李忠将与侯少华一起经历过多次采访,李忠将说,最难忘的一次是采访乡村小学教师刘恩和。“那个村地处偏远山区,汽车一路过去,颠簸得人坐都坐不稳。侯哥在车上却鼾声如雷。晚上住在简陋的教师宿舍里,隔着两个房间,侯哥的鼾声照样在半夜把我们打醒。怀念侯哥的鼾声!

“到了那里,我们见到了刘恩和。这位为乡村教育倾尽全力的教师,家中却一贫如洗。妻子身患疾病,却仍艰难地支持他教学。采访中侯哥的眼睛湿润了,掏出自己口袋中所有的钱,又扭头对我说:‘把钱拿出来!’于是我们把身上所有的钱都给了刘恩和。真怀念侯哥的善良!”

报道少数民族文化

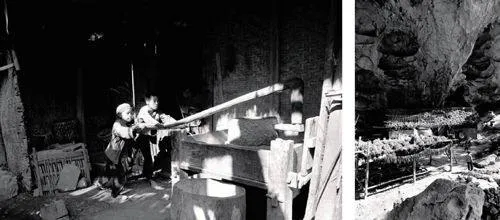

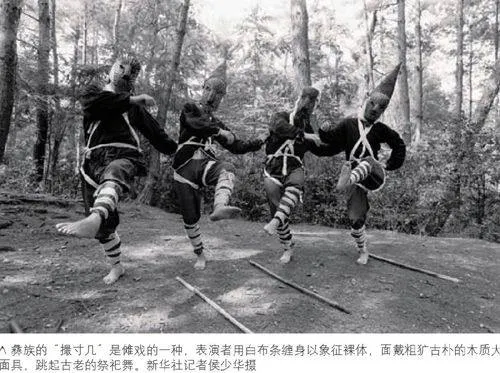

侯少华大学是英文专业,进了新华社,尤其在贵州做摄影记者,却很关注当地的社会、人文、风俗、文化方面的新闻,喜欢贵州的少数民族文化艺术,甚至有些痴迷。上世纪八九十年代,他在采访中发现并拍摄了《独特的屯堡文化》、《古老的贵州傩戏》、《洞中苗寨》、《棺材博物馆》等一批表现民族、民俗的独特的图片专题,从衣食住行、婚丧嫁娶、喜怒哀乐、繁衍生息等方面,讲述了一个个少数民族的历史,用照片把鲜为人知的遥远的故事带到人前。

他在贵州分社当了二十多年摄影记者,曾背着沉重的摄影包攀登悬崖拍摄悬棺和洞葬;曾与住在山洞里的苗族人家同吃同住;为了报道原汁原味、原生态的少数民族生活现状和生存环境,他翻山越岭走进偏远、封闭的侗寨苗乡,在农户家中一住就是十几天。不管旅途多么劳顿,吃住多么简陋,多数人可能苦不堪言的差事,他却总是乐此不疲。

有一年,我和编辑陈小波到贵州,侯少华带我们去大山中的屯堡村寨和原生态的侗寨、苗乡采访。在那些偏远的村寨里,刚下过雨,小道泥泞,到处是牛粪、秽物,几乎没有下脚的地方。侯少华却根本不看脚下,只顾拿着相机拍摄。我们在山峦中的村子采访,侯少华与做蜡染土布的妇女交谈、拍摄古老石屋里刺绣的老人、院落中玩陀螺的孩子……看他忙了半天我们想找个厕所方便,侯少华顺手指了一个露天小栅栏门,我们推门进去,“哄”的一声,一头浑身烂泥的大黑猪从里面窜出来,我俩吓得掉头就跑,这明明是个猪圈?!侯少华很淡定:“这就是厕所,”他说,“我在这里住过十几天。要是能经常住在这里,你就能发现很多有意思的事情,拍到更多精彩的照片,可惜我没有更多时间。”话语间看得出他发自内心的喜爱和留恋,我也似乎能感受到一丝萦绕在他周围的那种对原生文化和生活状态的崇拜和迷恋。

一个摄影者,在大城市里可以追逐时代变迁的步伐,用相机记录今天,记录时尚色彩和潮流奔腾。但是,在贵州这种历史曾经长时间沉淀的地方,一名新华社的摄影记者举起相机,就不仅仅是记录今天了,还要追溯昨天和前天,还要追溯历史。这并不是人人都能得到的一份殊荣,当然也是责任。

侯少华祖籍河南内乡,豫鲁大地曾经是滋养中华文化的土地。但是,一般人可能还不知道,宋明以后,中原地区的文化西渐黔贵,并落户扎根,有些甚至保留至今。我有时想,命运让出生在中原的侯少华落脚贵州,又成为摄影记者,也许不光是为了满足他的好奇心,还给了他一个机缘,去追寻自己的根,探索远古的历史。或许,侯少华在冥冥中感受到了历史的吸引,才走遍了贵州的山山水水,走遍了苗乡侗寨。有谁知道,他的心灵是否曾经穿越?灵魂深处是否已经到达华夏文化的源头?

我听说,有一年三八节,分社组织活动,侯少华带领分社的一些女同胞去参观了贵州的棺材博物馆。

有人大表不解,也有人说,“生、死”文化是侯少华的一种情结……这种 “情结”是对一种文化现象的关注。中国墓葬,作为人类的一种文化行为和现象,几乎是伴随着华夏文明诞生并延续至今的,许多名冢古墓极具文化研究价值。许多新华社记者不仅平日里报道政治、经济、文化、体育等方面的新闻,还各有自己关注和研究的领域。侯少华就属于这种人。他认为,墓葬的源头出于人的亲情,亲情使得墓葬文化有了丰富的民众土壤,发展到对神灵的敬仰。

敬业精神令人难忘

贵州分社摄影记者杨俊江说,侯哥讲过他在伦敦时拍摄王储查尔斯的故事:2000年11月8日,英国王储查尔斯要到伦敦的一个露天农贸市场参观,了解蔬菜和副食品情况。此前,王储的新闻官并没有将这个消息通知媒体。侯哥不知道从哪里获知,立刻快速往这个农贸市场飞奔。

沿路的行人看见侯少华快跑如飞,很吃惊,这个东方小子是不是疯了?后来,侯哥也惊奇自己怎么会有那么快的速度,那是他做摄影记者以来从未有过的经历。这个“疯狂”的奔跑,使他抢拍到查尔斯王储在农户的摊位前品尝果子酒的照片。

新华社对外部编辑徐兴堂也称侯少华“侯哥”。他多次在贵州采访,跟侯哥学到很多东西,最重要的就是记者的职业精神。

1990年5月,两人随科考队进入贵州赤水的一片原始森林。过溪流,穿灌木,用了整整一个下午才来到原始森林的中心位置,身上到处被荆棘划出了红印。森林里几乎没有晴天,宿营地在一个水塘边,他们只能在能陷进脚的泥地搭起帐篷,就在帐篷里住了一星期。每天早晨起来,摸摸后背,像冰块一样凉。当时年轻,不怎么在乎,可肯定很伤身体——在基层采访的侯哥不知有多少次类似的经历。

就在那次科考活动的采访中,侯少华不仅拍到了人迹罕至的原始森林里优美的自然风光,而且还拍到了极为稀有的、人称“植物中的大熊猫”的大片桫椤的图片。

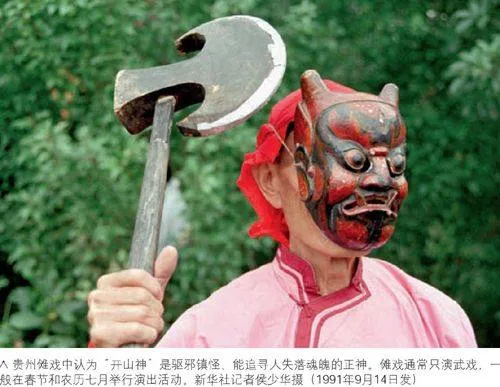

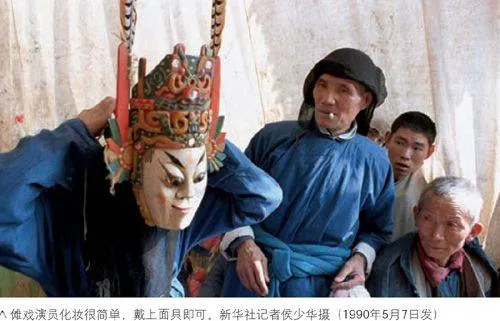

使徐兴堂对侯少华印象很深的,还有采访拍摄傩戏专题。“1990年春节刚过,侯少华听说有个研究中国民间戏曲的日本研究生要下乡拍傩戏,拉着我愣是挤上了专为那个研究生安排的面包车。研究生叫东晓子,开始对我们很不满意,认为影响了她。侯哥是谁啊,很快就取得她的信任,最终大家和睦相处了近十天,连元宵节也是在一个布依族村寨过的。侯哥知道,当地的好几个乡专门为东晓子安排了演出,把压箱底的行头都拿出来了,正是拍摄的良机。

“还是这组专题,他听说德江县文化馆藏有最古老的傩戏面具,拉着我就上了长途汽车,颠簸了好长时间到了那里,馆长又舍不得拿出那些宝贝。侯哥软磨硬泡,终于说动了馆长,把面具拿到院子里装扮好,叫我们拍摄。干完活儿,侯哥那满足的语气和神态,至今仍清晰地印在我脑海里!后来,他拍的傩戏专题被海外多家报纸用了整版,还评上了新华社的好稿。”

徐兴堂说,侯哥对工作的投入也可以从他对相机的感情上看出来。每次领到新相机,侯哥总会当着别人的面把泛着蓝光的崭新的长枪短炮摆弄一遍,爱护与自豪写在脸上。很多人听他说过,坐火车时一定要把相机包放在枕头边才睡得着,必须要确保相机安全!

有担当、有情趣的丈夫和父亲

侯少华感情一般不外露。但每当谈起家庭、谈起宝贝女儿的时候,他的眼神就显得那么温馨、慈祥。侯少华做分社摄影组组长时,与同事闲聊,会说起自己采访拍摄的艰苦。贵州至今依然处于基础设施建设阶段,路险、山险、事险,摄影记者凡事必到现场,是不可回避的。但是,这些事,他不会告诉妻子和女儿。他在家里一般不表现情绪,虽然工作和生活的压力也会让他情绪低落。心里烦闷时,他一个人坐着不说话。女儿说,有一次,手机响了,他拿两个枕头压上,不接也不关机。

女儿侯雨辰心中的父亲是典型的北方男人,也是个充满生活情趣的人。他收藏相机、傩戏面具、邮票、火花和纪念币,嘱咐家里人不准动。但是,只要有朋友来,他就会兴奋地拿出收藏品向人展示,朋友一开口,再喜欢的藏品他也会送人。

侯少华曾说,他收藏报刊的创刊号、复刊号、号外、特刊等等,已经有上千份了。此外,他还收藏了上千枚各国各个时代的钱币,以及一些诸如刺绣和银饰的工艺品。

侯少华喜欢字典。他去书店,发现新出版的、自己喜欢的字典就买回来。他家里有一个书柜,里面全是汉语、英语、法语字典。

妻子赵阳说,侯少华是个顾家的男人,对人厚道。赵阳有时让他陪着去逛街,他总是推三推四,而朋友同事一叫,他站起来就走。他把家庭、工作、朋友分得很开,从不让家里人到办公室找他。

侯少华对妻子和女儿的感情藏在心里,很少与她们聊天。他对长辈孝顺,对家庭有担当。他妹妹因心脏病去世早,妹妹的孩子从中学到大学的学费都是他出。女儿知道这件事,是在他去世以后。

2008年11月21日下午4点,我接到一个电话,说侯少华参加广西壮族自治区五十年庆祝,前往桂北农村采访途中突发心肌梗塞。我闻讯马上给广西分社打电话,对方说正在医院抢救,分社党组成员都赶到了医院,院方已经安排了几位专家。5点25分,广西分社摄影记者刘广铭来电,尽管南宁的医院对侯少华竭力抢救,但终因他大面积的心肌梗塞而回天无术……我拿着电话的手在颤抖,泪流满面。此时,新华社的发稿库显示, 11月21日下午2时16分,编辑部编发了侯少华发回的最后一张照片。

那年10月底,新华社在贵州召开西部分社业务发展和人才建设研讨会时,我去参加了会议。在贵州分社的办公楼门前碰见侯少华,能在贵州见面非常高兴。当时他已是图片总监,分管贵州的签约摄影师。分社给他一间办公室,里面一张老板桌,一个大靠背的老板椅,大家开玩笑说总监接见,我还拿出小相机给他拍了几张照片。没成想那竟成了侯少华在贵州分社的最后留影。

作为一名新闻摄影工作者,他刻苦钻研业务,深入基层,不辞辛苦,一生拍摄了数以万计的照片,新华社多媒体数据库中记录侯少华发稿数3664张,那些值得珍藏的历史瞬间,是一笔弥足珍贵的图像财富。

侯少华走时,我也重病在身,没能送他最后一程。这几年,有关他的回忆常常在我脑海闪现……

逝者如斯夫,不舍昼夜。在新华社摄影部成立六十周年之际,谨将此文作为我对侯少华的怀念。