玉翼蝉娟

2012-12-29程斌

摄影世界 2012年5期

把一箇玉翼蝉娟,闪在瑶台月底。

——典出王仲元《粉蝶儿·集曲名题秋怨》

春花有娇媚,夏花有绚烂。立夏,这个每年5月初的农历节气,宣告着春天已经走远。身处南国,夏天的到来比春天跨过漫漫冬天的感觉更加突然,北回归线上的太阳迫不及待地要展示它的威力。

关于夏天,你的记忆会是什么?荷花?炙阳?朗月?抑或蚊虫?……而我则是蝉。儿时的家门口,有三棵长了多年的大榆树。寒来暑往,5月底6月初,都是蝉每年提醒着我,夏天到了。而如今的城市,即使有树,蝉鸣声也远了、淡了。幸好,还有那些记忆清晰可鉴。

走进山林,往往是蝉最先夹道欢迎,在清凉的山风里引导着前行的路。蚱蝉、草蝉、斑蝉……南腔北调,交替奏鸣。让人诧异的是,这种合唱并不杂乱,听来,虽不能称为悦耳,却也有几分动听。动听的不单是声音,而是一种走进自然的情绪。树木繁茂,鸟跃虫鸣,日间的合唱团主角非蝉莫属,各种鸣蝉所发出的高频声波在枝叶间传递着,具有很强的穿透力。这是它们求偶的信号,它们勤奋到早于日出,迟于日落,即使是明月当空,有些痴情者依然兴致不减,意犹未尽。在某处,那个从不发出声响的“佳人”,也许正听得真切。相隔虽不及千里,亦是与卿共婵娟了。

蝉们这般着了魔的劲头儿,可以说是自然界的佳话。人们最为熟悉的蟋蟀和青蛙虽也热衷鸣响,也是为情为意,但却远不能与蝉相提并论。因为蝉经历了几年、甚至十几年暗无天日的生活,整日在地下吸食树根的汁液过活,有朝一日终能破土而出,振翅高歌,怎会不一鸣惊人?

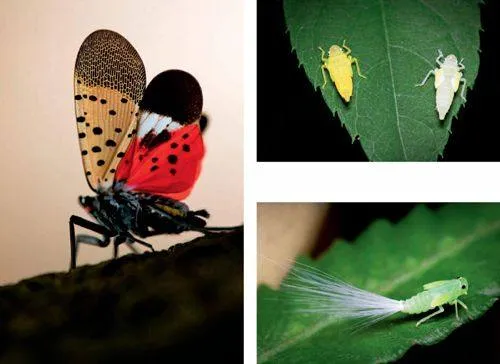

有高调者也有低调者,甚至默然者。通常我们所说的蝉,都是指蝉科的某个种类,例如蚱蝉,它们是整个家族中个体最大的一类,在世界上已知约有两千多种。但这个数量与它们的近亲家族比却是小巫见大巫了,例如体型相对微小的蜡蝉、叶蝉、角蝉、沫蝉等,加起来一共有四万多种,数量之大简直让人无法想象。然而它们都不能发出鸣响,不过求偶的本领却是八仙过海,各显神通。它们在生物学分类上属于同翅目的昆虫,最明显的共同特征就是刺吸式口器,均以植物的汁液为生,是典型的素食主义者。

先从高调者说起。素食者当然离不开植物,可是想要拍摄它们并非简单寻找植物就可以,这个时候听觉比视觉更加有用。无论是公园还是城郊,成片的阔叶树木,尤其是柳、杨、枫、榆,还有一些果树,都是它们的喜好之地。树木过于茂密和高大,当然也不利于寻找和拍摄。听力首先发挥作用,远远地就能听到召唤,但是要在众多枝杈上发现它们,仍要有良好的视力来配合。想要准备定位它们所在的位置,有时要围着树木转上好多圈。这样的场景,和一般意义上拍摄昆虫已经有很大的不同:首先是镜头的选择,常见的100毫米和180毫米微距镜头,在此时就显得鞭长莫及了;300毫米甚至更长焦距的镜头成了主要利器。焦距越长就需要越多的光线,然而很多情况下,自然的光线条件并不理想,所以不仅需要三脚架来保证低速曝光仍可获取清晰影像,有时还需要用闪光灯进行补光,尤其是在以天空为背景的逆光条件下,需要手动增加几挡曝光补偿,才能使主体获得正常曝光。如果被摄主体的位置不太理想,在雄蝉一边鸣叫一边爬行追求雌蝉时,摄影师可以静心等待一会儿,时机成熟再拍。如果是个单身汉伏在那里大唱特唱,那就赶快寻找下一个目标吧。

确切地说,蝉是乐手,是演奏者,因为它们的歌唱并非出自口中。位于它们腹部的发声器里有鼓膜,膜震动时才能发出鸣响。不同种类的蝉的鸣声也会不同,而每个种类的雄蝉都会发出3种表示不同含义的鸣声:集合、求偶、惊吓。它们在集合和求偶时,有时会一边爬行一边鸣叫,这无疑让它们成了最显眼的猎物,所以受到惊吓在所难免,于是才有了“螳螂捕蝉,黄雀在后”的典故。

正因如此,也有利于选择拍摄时机。我们可以通过辨听蝉的鸣响判断它的具体位置,尤其是蝉异常鸣叫时,多数是被螳螂或者是鸟类捕捉到了。提前设置好拍摄参数,才不会错过精彩的画面。对于这样的场景,我们并没有太多的机会和时间慢慢去尝试拍摄,这时需要掌握两个要点:一是选择快门优先,最好高于1/200秒。ISO感光度如果不能设置为自动,就在ISO400~1600之间设定。为了保证在高速快门下有足够的曝光,高于ISO1600的感光度也可以尝试,虽然高ISO时,画面的噪点明显,画质也有所损失,但在这种时候抓取到精彩的画面内容远比图片质量更为重要;二是人工光源,如果光线条件不理想,闪光灯甚至LED强光手电都可以作为主力光源。如果拍摄目标离得较远,要注意调整闪光灯的变焦设置,一般来说会有匹配24~105毫米镜头的变焦选择,焦距设置越长,光线角度越小,光照距离也就越远。虽然人工光源的光质和色温与自然环境有所差异,且不易控制,但是还是要准备好,并为它带上足够的电池。

再来说说另一些小体型蝉。蜡蝉科是相当显眼的一类,它们身体上的色彩和体型上的变化异常丰富,其中有些种类最显著的特征就是头部很长并且造型奇特,在植物上停栖的时候,几乎能与环境融为一体。它们还具有良好的视力,发现有物体接近时,会围绕枝干横向移动,躲到另一面去,像是在玩捉迷藏。如果潜在的危险物再度接近,它们强有力的后腿,能瞬间把威胁者弹出很远,然后振翅飞走。这一点有些像战斗机飞行员所使用的弹射救生座椅,也许这个发明的最初创意与此不无关系。

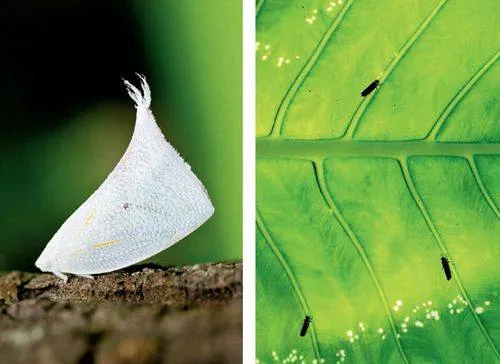

蜡蝉能利用进食的植物汁液中分泌蜜露并将其排出体外,而这些排泄物成为了其他生物的美餐,例如几乎无处不在的蚂蚁。还有些种类的若虫会排出不需要的蜡质,呈粉状和丝状,覆于体背以保护身体并以拟态的行为来伪装自己,保证不被捕猎者发现,而且像孔雀开屏一样美丽而独特。

说到拟态,在蝉的大家族里,冠军非角蝉莫属。角蝉科的种类在外形和颜色上差异十分明显,主要体现在它们的“头盔”上,形不惊人死不休:刺角状、枝杈状、枯叶状等等。这等奇特的装扮,绝非徒有其表。对于许多依靠视力捕捉猎物的猎手而言,它们几乎就是隐形的了。至于这些结构形成的原因,多年来争论不休。最近的科学研究成果表明实际上这种头盔是四千万年前就已经出现的第三对翅膀,这种特化的翅膀虽早已和飞行无关,但也并不妨碍另外两对真正意义上的翅膀顺利飞行。只是由于它们往往体型都较小,再加上近乎完美的拟态,想在野外寻找它们,必须要花一番工夫。很重要的一点是不要放过任何看上去“熟悉”的事物!伏低身体,尽可能和植物平视,静心观察,一定会有意外的发现和收获。

除此之外,还有会自己吐泡沫建巢的沫蝉若虫,隔着透明的泡沫过着与世隔绝的生活,长大蜕变为成虫以后多数会变得醒目而惹眼;再有外形和体色能和叶子融为一体的叶蝉等等。这些小巧而精致的自然精灵,总是能使人发出很多的惊叹,也能激发更多创作灵感。

说到种类各异的蝉的拍摄,先要考虑微距镜头的放大率问题。平常使用的1:1 放大倍率的微距镜头,在135全画幅相机的成像对角线约是43.3毫米,对于体长往往在几毫米之间的小型蝉类而言,要想拍清楚它们的身体结构和细节,的确有难度,尤其是难以完成一次性构图,需要大幅剪裁才能获得之前设想的画面。这时候,近摄接圈就派上了用场。需要提醒大家的是,放大率越大,可通过镜头的光线就越少,所以,想要获得较高的快门速度,闪光灯就变得十分重要,最好同时配备闪光灯离机线TTL连接线或者闪光同步触发器,如果使用双头闪和环型闪会更加便捷。不过要避免较为单一的用光。多数情况下,通过光线质量和光线角度的变化,也能发现蝉的身体和色彩有更多的奇妙之处。

有了利器只是解决了第一步硬件上的问题,如何接近和拍摄这类机灵的小东西,也还需要一些技巧。它们也许看上去没有大脑和思维,但是却有一些让人赞叹的本能反应,例如对光线和震动的感应能力,它们能区分出哪一种震动是由风引起的,可以不予理睬;而哪一些又可能潜藏着危险,瞬间逃之夭夭是它们根本不用考虑的事情。所以想接近它们,动作需要更加轻缓,尤其是靠近后伏低身体,避免无意中碰到脚下各种相连的蔓茎而前功尽弃。再说拍摄参数,在高放大倍率下,无论是来自被摄主体还是拍摄者自己的任何细微晃动都会被同样放大,这时也尽可能使用高速快门。在没有使用三脚架的情况下,快门速度至少需要高于1/125秒。另外,尽量不要使用高速连拍,因为这样不仅会短时间占用大量的相机缓存,容易错过真正值得抓拍的瞬间,而且也会增加拍摄量以及各种负担。还有光圈的设置,在高放大率下f/8~f/10比较适中,因为即使把光圈设置到更小,景深也会浅到让人难以置信,经常只有零点几毫米。这时一味缩小光圈并不可取,过小的光圈会引起光线的衍射,降低画面反差并损失大量细节。所以焦平面的选择非常重要,在一定程度上能弥补浅景深所带来的问题。然而几乎所有的昆虫身体前部和后部都在同一焦平面上,在浅景深条件下这种情况会造成主体局部清晰。若不是有意如此,那就要先观察好由拍摄目标的头部到腹部边缘的那条虚拟直线,也就是想象中的那个焦平面,然后再透过取景器中做精细的调整,才能事半功倍。

进行微距摄影时,我们既要深入体验微观世界,也不能忘了一开始我们的初衷,就是那份好奇心——关于发现的好奇。无论拍摄任何一类小型生物,若非科研资料用途,完全不必纠结于主体占据画面比例的问题。更加重要的是,仔细观察能发现更多的趣味点。利用主体与周边环境各种元素的色彩、形态、大小等对比,从生物关系、结构和视觉等不同思路去理解,最终通过影像传递属于你自己的解读。

蝉的世界里,各种奇趣的事情总会不时发生。它们或惊艳、或隐密,却都有着自己繁衍生息的独家法宝。它们的世界里还有很多的种类不为我们所知,也还有更多的行为和特点有待人们去发现。在上百万种昆虫的大千世界里,它们的确是让人过目难忘的角色。物种演化的神奇在它们身上涂上了浓墨重彩的一笔。

而对于摄影者来说,无论螳螂捕了蝉,还是鸟捕了螳螂,这都是自然界里发生的精彩事件,我们无意用强弱来定义它们,只需要在惊叹中观看、拍摄。因为这些是属于它们之间的生存故事,是已经发生了亿万年的故事。它们也在引领着我们的探索之心,走向更深入、更真切的大自然。