盘点

2012-12-29

“网络反腐”亟须公法保障

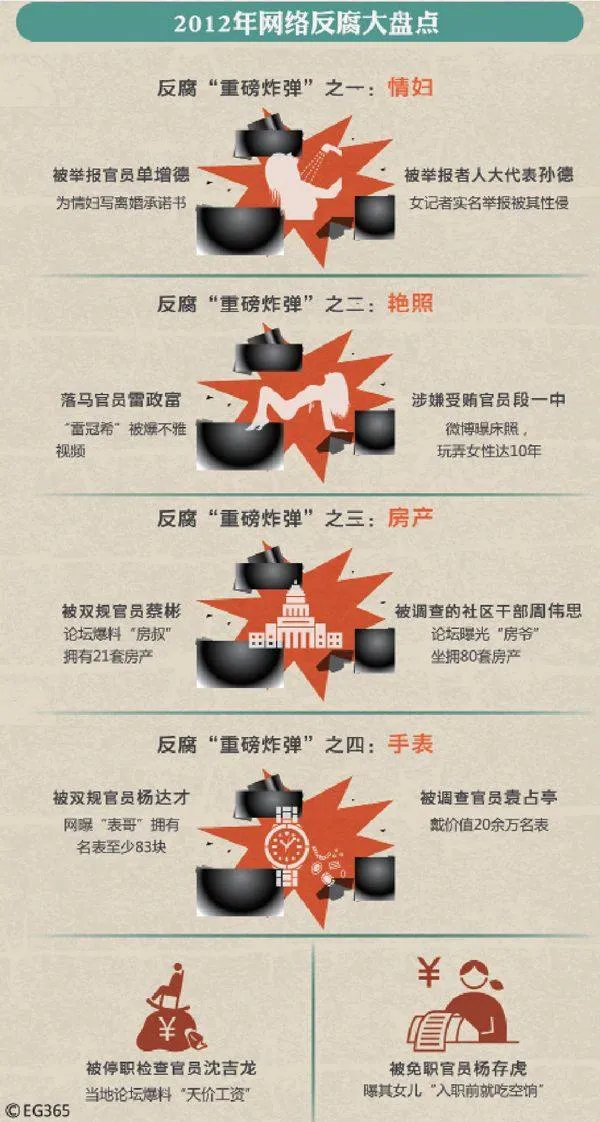

网络作为一种新型的信息平台,使得越来越多的官员腐败内幕浮现在公众面前,传统方式难以应对的腐败治理在信息社会出现了“柳暗花明又一村”的景象。网络以其公开、透明、快捷、影响面广的特性成为反腐新平台,使网络成为公民表达反腐诉求的一个重要渠道。

“网络反腐”为反腐工作提供了新的契机,也推动了公共治理,但其只是在传统的投诉与举报方式上融合了现代信息传播和沟通的因素,网络反腐的效应还必须依赖公权力的介入。

“网络反腐”可以包括两种具体形式,公民的投诉行为和公民的曝光行为。前者指国家机关通过制度明确投诉和举报的网络渠道,公民的投诉与举报必然引起国家机关的处理程序。但这种制度化的渠道仍需诉诸官方的行为,透明度不强,官僚主义的负面影响也使得这种制度渠道的功效减弱。

后者指公民通过网络将腐败现象曝光,从而引起公众与国家机关的注意,是以民意压力促使官方作为的一种表现。这种机制一定程度上“迫使”国家机关介入腐败现象的调查和处理,但不必然引起国家机关的处理程序。因此,建立网络曝光行为与政府介入之间的制度化渠道,是当前新形势下反腐工作的当务之急。

网络是个好东西,也是个坏东西。互联网的力量太强大了,所谓“众口铄金”就反映了网络作为“双刃剑”的另外一面。网路言语的尖锐态度、网络传播的轰动效应以及网络反映事实的难以证实性使得“网络反腐”不可避免地存在潜在的负面效果。网络反腐是公民行使监督权利的一种方式,但由于网络信息良莠不齐,举报不实的情况难以避免。而且,由于在网上大张旗鼓地公开这些信息,也很有可能让违法官员事先防备,给案件的侦办带来困难。因此,对于网络反腐,有必要用法律加以规范,避免出现诬告、诽谤、干扰案件侦办、举报不清楚等情况的发生,只有这样才能让这一反腐渠道的作用得以有效的发挥。

相较私人言论,政治性言论对于公共治理与政府的透明化具有重要的推动意义,应得到公法的特别保障。政治领域内的言论自由对于公共领域和公民的政治权利是如此的重要,这必然要求公共官员必须放弃一定的名誉权利益,而采取比私人对他人的言论侵权更大程度的忍让和宽容。政治人物应该像玻璃缸里的鱼一样,带着透明治理的理念,大方地接受人民大众的监督。对党政干部来说,网民发布的意见和牢骚,哪怕是讽刺和讥骂,只要不是反党叛国、违法违纪、低级下流的言论,都要有心胸容纳。对举报人而言,其也或多或少地要承担被报复的风险,因此,对举报人的权利的保护应也纳入法治的轨道。

我们应该庆幸生活在一个信息社会中,媒体在中国社会的转型过程中产生了越来越重要的作用。这也是公民不甘于举报后被动地等待国家权力介入,积极寻求一种新的平台,从而掌握反腐主动权的无奈。(文/伏创宇)</