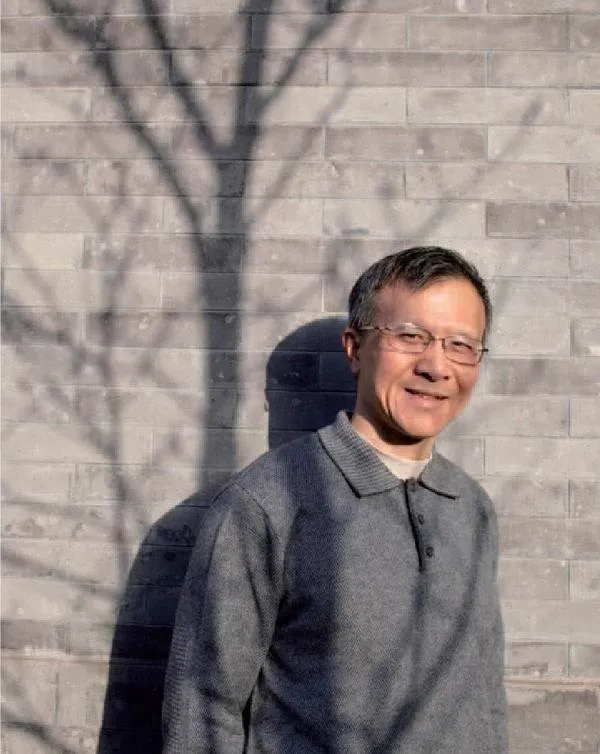

学者

2012-12-29

陆谷孙 童心之魅

72岁了,陆谷孙还在工作。他是复旦大学的终身教授,是微博世界的“陆老神仙”,凭借编写《英汉大词典》和诸多译作,他早已出类拔萃,可他仍笔耕不辍,一面编撰复旦版的汉英词典,一面翻译新书。格雷厄姆·格林的自传《生活曾经这样》,就是他今年的译作。

他对新生事物充满了兴趣,因此在校译精准的同时,总能保持语言必要的活力。微博上的他,会为了一个英文单词的时态而与人耐心讨论;白发苍苍的他,总感慨文学的唯美与性灵,呼吁人们应当爱上文学。在他的身上,可以看到孩子般的单纯和执着,这正是我们的时代缺少的。

“消磨绚烂归平淡,独步秋风无古今。”陆谷孙的诗,是对自己的绝妙写照。

(相关报道见本刊2006年6月20日第14期《白发先生陆谷孙》)

斯伟江 沉毅之魅

2011年在重庆为“李庄漏罪案”的辩护,使得上海律师斯伟江“一战成名”。这两年里,这位原本“偏安一隅”的商法律师开始活跃于公益事业和公共空间,先后参与温州钱云会案、上海“1·15大火”无证电焊工吴国略案等一系列高度敏感、高社会关注度的案件辩护,为其中的弱势者提供法律援助。

在当下的法治生态环境中,斯伟江以个人勇气和娴熟技巧,运用专业知识,联合社会舆论的力量,挑战公权力之“恶”,捍卫弱势者的法律权益。高曝光率案件之外,他低调内敛,谨守着“理性、建设性力量”的分寸,在体制容忍的空间中推进中国司法改革的进程。

一年后的重庆风云突变,让我们再次想起他那句精彩的辩护词——“正义虽然不在当下,但,我们等得到!”

张千帆 知行之魅

“哪里有生活,哪里就有宪法。”这是宪法学者张千帆和他的已故挚友、被誉为“宪政殉道者”的蔡定剑的共同信条。

埋伏着无数“禁区”的宪法,对他而言,绝非一纸空谈的理论概念。学术之外,张千帆身体力行地推动宪法原则在具体现实生活中的运用。他着力于高考招生政策和教育公平、农村土地管理政策、中央和地方关系、选举问题等一系列关涉民生、牵扯多重利益的重大社会问题。

他是一个思考者,也是一个行动者,面对现实,不犬儒,不悲观,寻找着用于治疗这个国家制度之“病”和国民品性之“病”的现实良方。

在这个许多人鼓吹“个人权利”,公民的“个人权利”却常被践踏的年代,他提出了一套以“尊严”为核心的话语体系,试图以此解决当下中国社会转型中面临的制度和道德困境。知行合一,身体力行,张千帆以一个学者的真诚、勇气和尊严,实践着知识分子在这个时代的历史使命。

(相关报道见本期第77页《张千帆 身体力行的宪法人》)

王奇生 还原之魅

胡适说过,历史是任人打扮的小姑娘。因为众所周知的原因,1912-1949年这段现代史,曾因涂抹了太多的脂粉而面目模糊,有些人有些事被神圣化,另一些人另一些事被妖魔化。作为历史学者,王奇生和他的优秀同行们所做的,就是为这个小姑娘卸妆,还她本来面目。

在他们的努力下,我们得以重新认识中华民国政府、中国国民党,以及这个党的领袖人物孙中山和蒋介石。除了关注中央、高层、制度之外,王奇生也尝试从普通党员、地方和基层组织等层面展现国民党和共产党不为人知的一面。在他的笔下,国民党不再是一个抽象的政党,而是一个有血有肉有人性的群体。我们因此向他,以及为还原民国史真相的历史学者群体,特别是为此作出巨大努力的中国社会科学院近代史所致敬。

(相关报道见本刊2012年12月3日第42期《王奇生 “打入”国民党内部》)

张汝伦 激情之魅

今年以来,我们数次感受到放在孔子那个年代理应“耳顺”的人身上所辐射出的热力,亦可从中感受1980年代的青春气质,今年六十的激情,是那个青春期的延续。

张汝伦青年时代有“狂者”之名,那是孔子“狂者进取”的狂;他亦被称为“复旦的尼采”,在求知识求真理的路上始终保持元气淋漓——无论由学生而师长,由求道而传道,由西哲而中哲,这是他一以贯之的底色。张汝伦不仅是哲学家,也是诗人。

张汝伦身上或许带有特定时代意识形态的印记,影响了他的一些思想和言行(这也是同行争议的源头所在),但这不妨碍他在学术之林,在“教师企业家的松散联盟”里发出独特的声音。这声音吸引着越来越多的学子,拥抱哲学,面朝真理。

(相关报道见本刊2012年4月30日第13期《张汝伦 狂者的世界》)

钱理群 铸魂之魅

钱理群,任教五十年。在北大校园,他积极倡导过五四精神,呼吁自由与民主。退休后,他转战中学与农村教育,拯救应试教育下,学子灵魂的萎缩。这条铸魂之路,他自嘲“节节败退”。但从中,他收获到“丰富的痛苦”。

他感悟,教育的本质是理想主义者的事业,为实践理想,他愿作“毒蛇般的纠缠”。他坚持,当下的中国,既要做制度的改造,也要做国民性的改造。归根结底,更艰难也更重要的是——人心的改造。

他曾经说过,人到老年一切都看透了,都绝望了,惟一不敢绝望的是孩子。如果对孩子都绝望了,活着还有什么意义? 今天,他还在反抗绝望,要在“教育之外”继续投身教育。

(相关报道见本刊2006年12月1日第30期《钱理群 鲁迅是我珍贵的神》)</