詹纯新的国家使命

2012-12-29曹昌

中国经济周刊 2012年39期

“几年下来,20个承包单位无一盈利,400多人仍然守着600万元的经费,‘抱着金饭碗讨饭吃’。”现在已是中联重科董事长兼CEO的詹纯新,这样回忆1985年3月中共中央颁布《关于科学技术体制改革的决定》后,他所在的长沙建设机械研究院的员工们在改革初期靠“卖图纸”谋生的那段时光。

1992年,37岁的副院长詹纯新带着7名技术人员,借款50万元,成立中联重科,第二年即实现利润230万元。

然而,最初设计的中联重科完全市场化运作、研究院按事业单位运行的“一院两制”模式逐渐凸显弊端,老习气在新生的中联重科蔓延开来。

“不能少了一个计划经济体制下传统的国有科研院所,多了一个传统的国有企业。”1996年,詹纯新在职工大会上宣告“一院两制”终结,事业单位向股份制企业转变。2000年10月,中联重科A股登陆深交所,2010年12月,公司H股在香港联交所上市。

作为一家走向市场的科研机构,从“断皇粮”后的挣扎窘境,到2011年营业收入848亿元,利税120亿元,位列全球工程机械第七位……20年来,中联重科通过体制改革和股权多元化,不断推进“专业化、股份化、国际化”发展,一次次释放着巨大的能力。在联想控股有限公司副总裁、弘毅投资总裁赵令欢看来:“中联是一家能比联想走得更远的企业。”

科学技术作为第一生产力,决定着国家的未来。

2012年9月底,中共中央、国务院印发了《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》,这是指导我国科技体制改革发展和创新型国家建设的又一个纲领性文件。此前,1985年3月,中共中央颁发了《关于科学技术体制改革的决定》。

我国的科技体制改革大致经历了两个阶段:2000年以前是经营机制的转换、市场与竞争手段的引入,2000—2012年是产权的重组、清晰与现代企业制度的建立,我国整体科技实力和科技竞争力得以明显提升。

但是,我国自主创新能力还不够强,科技体制机制与经济社会发展和国际竞争的要求不相适应,突出表现为:企业技术创新主体地位没有真正确立,科技与经济结合问题没有从根本上解决,部分科技资源配置过度行政化,科技人员的积极性没有得到充分发挥,等等。科技体制改革“二次革命”由此提出。

虽然企业在技术创新中的主体地位没有真正确立,但二十余年的科技体制改革,催生出联想、中联等一批具有国际竞争力的“领路人”,在复杂的改革环境和巨大创业风险下,他们以蚂蚁搬家式的韧性、智慧与责任,完成了观念与制度上的变革,代表国家发出“中国制造”的声音。

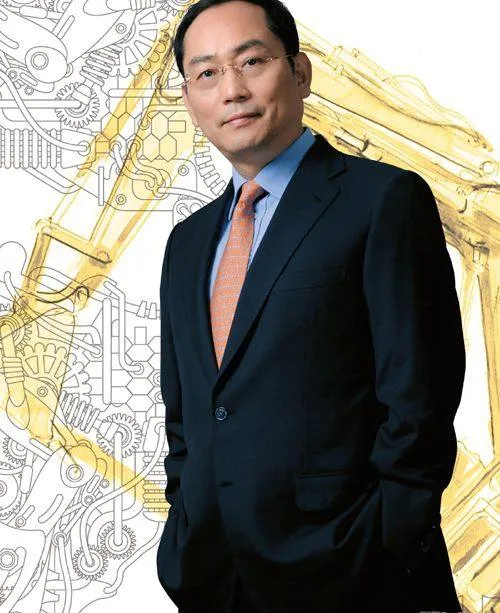

装备制造业“隐形冠军”

无论处于“最好的时代”还是处于“最坏的时代”,由科研院所改制而来的中联重科股份有限公司(下称“中联重科”)董事长兼CEO詹纯新似乎总有风范群伦的魅力。8月30日,中联重科公布2012年度上半年财报:2012年1—6月,公司实现营业收入291.20亿元,同比增长20.59%;实现净利润为56.22亿元,同比增长21.47%,实现了行业内唯一的“双增长”。此前的20年里,该公司的年复合增长率保持在60%以上。

同一天,创下中国资本市场诸多奇迹的“同城德比”三一重工公布的半年报则 “一升一降”:营业收入为317.6亿元,同比增长4.60%;净利润为51.60亿元,同比下降13.12%。

实际上,在整个工程机械行业,除中联重科、三一重工这对“冤家”外,其余10多家上市公司营收与净利润增速则“全线飘绿”,其中,徐工机械的营收与净利润分别为179.61亿元、15.90亿元,同比下降7.96%、28.67%;柳工的营收与净利润分别为73.93亿元、3.10亿元,同比下降31.48%、71.40%。

在全球金融危机仍未解除、制造业采购经理指数(PMI)持续恶化,国内固定资产投资增速持续回落、信贷资金仍然偏紧,工程机械行业产能过剩、产品同质化恶性竞争等不利条件下,中联重科巧妙实现弯道超车。“‘危’中有‘机’,化‘危’为‘机’。”8月30日,中联重科第一次临时股东大会结束后,詹纯新对《中国经济周刊》说,“精益的产能永远不会过剩。”

就在中联重科公布半年报的第三天,9月1日,中国企业联合会、中国企业家协会发布“2012中国企业500强”,中联重科以848亿元的销售收入超越华菱集团、湖南中烟公司,一跃坐上湖南“头把交椅”,位居“2012中国企业500强”第127位、“2012中国制造企业500强”第53位。

从科研院所改制企业看(排除科研院所被行业内大型企业吸收合并且企业法人消失情况),1991年3月第一家科研院改制企业——有研硅股上市以来,至目前,深沪两市已有大唐电信、安泰科技、中联重科、金瑞科技、中科三环、隆平高科、科苑集团等十余家类似企业,即使包括联想集团、中国煤工、南车株洲电力机车研究所等具有整体上市概念的著名科技企业,在科研院所改制板块中,仅有中联重科与联想控股(第55位)上榜“2012中国企业500强”。

而从工程机械行业看,除中联重科外,还有徐工、三一、柳工上榜,分别以871亿元、802亿元、216亿元的营业收入位列“2012中国企业500强”第122位、第138位、第414位。工程机械行业隶属于装备制造业,装备制造业中排名靠前的几乎清一色为中国航工、中国兵器、中国船舶、中国冶金、中国一汽等企业,而4家非“中国”字头的工程机械企业集体上榜“2012中国企业500强”,成为一道亮丽的风景。

国内装备制造业整体处于“小、低、散、弱、差”水平,发展严重滞后,全社会固定资产投资中设备投资的60%左右依赖进口,每年存在近千亿美元的逆差,而工程机械行业2006年开始实现顺差,2011年实现的贸易顺差达68.64亿美元,“走出去、到海外去赚钱”已成为工程机械行业的战略选择与实质举措。值得指出的是,中联重科与国内其他“走出去”的巨头比较,该公司半年报实现的净利润分别为中国南车、青岛海尔、联想集团的2.93、3.03、4.27倍,显现出强大的研发与盈利能力。毋庸置疑,工程机械行业已成为中国装备制造业7大类、178小类里最活跃、最具竞争力的子行业。并且,全球混凝土机械前三强——大象、施维英、CIFA已分别被三一、徐工、中联揽入各自国际化步骤的怀中。

谁将率先进入全球工程机械行业前三强?自2010年以来,不断有媒体追问国内工程机械行业“三剑客”(指三一、中联、徐工),也不断有媒体给出新的解读。数据显示,2010年全球工程机械行业前三强卡特彼勒、小松、日立实现的营收分别为426亿美元、225亿美元、93亿美元,而国内“三剑客”2011年实现的销售收入在800亿~900亿元之间,均与日立差距不大(国内外会计统计口径不一样,比如一些国家销售收入剔除了零部件采购部分)。

从企业设定的“十二五”目标看——三一的营收目标为3500亿元、徐工为3000亿元、中联重科为2000亿元。理想与实际有时相差悬殊,有时只是一个转身的距离。根据中国工程机械行业协会预计,“十二五”期间,工程机械行业年复合增长率为16%,三一、徐工若实现3000亿~3500亿元的目标,年复合增长率需分别达到36%和44%。对于中联重科的增长预期,詹纯新说,“基于现实条件和稳健发展原则,我们将未来几年的年复合增长率调整为25%。”大成基金、博时基金、弘毅投资的经理人曾对《中国经济周刊》分析,“三剑客”中,“带头大哥”徐工的主要产品盈利能力较弱,如不奋起直追,工程机械的“江湖”必将由中联或三一主宰,“未来3~5年,竞争场面或将腥风血雨。”

在采访中,对于记者的转述,詹纯新宽容且坦然地笑了,他说,“王民(徐工集团董事长)是我私下多年的朋友”;至于三一,“一次聚会时梁稳根(三一重工董事长)对我说,‘没有中联就没有三一的昨天,没有三一也没有今天的中联,”;“我们协同发展”。

然而,事实并非如詹纯新描述的轻松,行业高层美好的协同发展愿景往往被终端市场甚至是战略层面的竞争所冲淡,只是,中联重科的文化里更注重“责任、包容、厚德、创新、共享”等元素。实际上,为了成为中国科研院所体制改革的“旗手”,为了展示“中国制造”融入国际大潮的新姿态,20年来,以股权多元化为核心的公司治理结构变革,贯穿了中联重科产业化、专业化、全球化以及股东、社会、国有资产价值最大化全过程,詹纯新把这称为“顶层设计”。

突破“路径”依赖

中联重科的前身——建设部长沙建设机械研究院(下称“建机院”)成立于1956年,是国内唯一集建设机械科研开发和行业技术归口于一体的应用型研究院,曾为国内所有工程机械企业提供技术支持。

1985年3月,中央决定从我国的实际出发,对科学技术体制进行坚决的有步骤的改革。改革之初,逐步削减事业费后的建机院开始以研究室为单位实行承包,对外有偿转让科技成果,但这种浅尝辄止的转让模式弊端凸显:图纸卖来卖去,价格越来越低,基础性、共性研究项目无人问津。对此,詹纯新不无感慨地对《中国经济周刊》回忆,“几年下来后,20个承包单位无一盈利,400多人仍然守着600万元的经费,‘抱着金饭碗讨饭吃’,显然违背了国家科技体制改革的初衷。”

1992年,建机院举步维艰之际,37岁的詹纯新被任命为副院长(副局级干部)。这一年,他借款50万元、带领建机院7名技术人员创办了中联,跳出科技人员靠卖图纸求生存的思维惯性,走上科技产业化之路。因50万元启动资金分别是从两家国有工厂借款30万元、20万元,企业后被认定为国有性质。

1994年初,当中联重科订单络绎不绝时,已售出的数台混凝土砼泵出现故障。产品有缺陷正常不过,谁能保证产品质量100%合格?诸多职工不以为然,但詹纯新作出了“补回客户损失、全面停产”的决定。他认为,100台混凝土砼泵即使只有1台不达标,但对该客户来说不达标率却是100%。“是小打小闹过小日子,还是要把你的企业带到一个理想的高度?思想不一样,路径也不一样。”长达半年的停产风波,不但没给企业带来负面影响,而且,这一年公司实现的营收达到了上年的近10倍。

技术与服务不断得到市场认可的1996年,中联重科业绩与规模已具备上市条件了,而建机院其他院办企业逐步“没落”,部分人员流入中联重科。这一年,詹纯新除是中联重科的法人代表外,还走上了建机院院长的岗位。“当时改革有两条路径:一是中联从建机院里脱离出来,另起炉灶;二是采用‘一套人马、两块牌子’的办法。”詹纯新说,“‘手心手背都是肉’,所以比较自然地选择了第二条路径。”

1997年,国家在“公有制的多种实现形式”、“股份制是现代企业的一种资本组织形式”等方面取得重要突破后,在建设部的指导下,中联重科股份制改造拉开序幕。

“我今天还是国家干部,怎么明天就成了那种身份——失业怎么办?”从事业单位向股份制企业转变,遭到建机院多名科研人员反对。詹纯新说,“在那个年代,你跟职工谈企业的主人,让职工看到企业的前景十分艰难,像一名老职工,我就沟通了十来天,观念碰撞是一个十分痛苦的过程。”

改制方案获建设部批准后的1998年,中联重科终于赢得了一个股票发行上市的指标(1999年前我国股票发行实行配额制)。2000年10月,由建机院、中标公司(建机院职工代表为主要股东)等作为发起人的中联重科登陆深交所,上市发行5000万股A股,募集资金6.14亿元,在上市发行后1.5亿股总股本中,国有股49.