“他们差点带走了我的儿子”

2012-12-29卡米拉·卡文迪什

海外文摘 2012年9期

去年三月的一天清晨,露西·艾伦去看医生。她情绪低落已经有一段时间了。“精神抑郁没有特殊的诱因”,她回忆道,“在刚过去的二月里,有近半个月时间我的心情很糟糕;儿子把他的板球板忘在花园里被雨水泡坏了,他哭个不停。我睡眠不好,有一点神经质;清早躺在床上我感到特别沮丧。没有人注意到我的变化,但我不想让这些症状恶化。”

艾伦的私人医生休假了,所以她请代理医生给她诊治。这个年轻的医生问了一些常规问题,例如她的家庭和成长经历等。谈到儿子时,艾伦流露出对儿子的担心,因为她们的关系非常亲密,她怕儿子会因为她生病而担心。谁知,她短短的几句话成了整件事的导火索。这位医生给她开了抗抑郁药,并将艾伦的案例转交社会服务机构处理。“我不理解,她做出这个决定的依据是什么。”艾伦说。

当天下午,这个医生打来电话,艾伦提议她能否把儿子带去跟她见一面请她另作决定。“我很抱歉在她办公室中落泪。我解释我只是有点不开心,我希望等我的私人医生度假回来再说。但代诊医生只是告诉我,让社工接手我的案例,‘接管’我的儿子是她的决定。”而正是这个决定开启了历时半年的“儿子保卫战”。

艾伦今年46岁,她的丈夫48岁,是个股票分析师,他们的儿子11岁(艾伦不想公开儿子的名字)。一家人住在一栋带后花园的半独立式住宅内,屋子里冰箱上有一张手工制作的母亲节卡片,上面写着“妈妈,你是全世界最好的妈妈。”

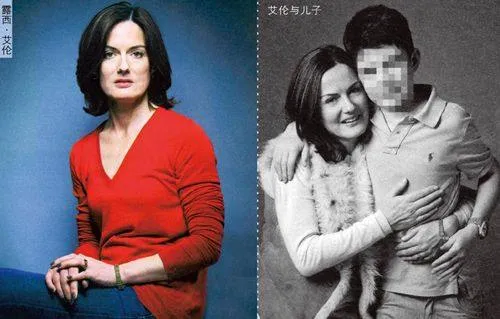

艾伦本人看起来很瘦,有点憔悴,她把头发扎成发髻梳在脑后,画着淡妆。她是个模范母亲,一直如此。艾伦在旺兹沃斯作为保守党议员的出色表现使她成为大卫·卡梅伦上届选举国会议员的热门人选。艾伦的履历可以证明她就是“大社会”精英群体的代表。从达勒姆大学毕业后,艾伦接受过会计师培训,担任过国家学生容留处的主席,在就业法庭任过民间法官,并在旺兹沃斯寄养委员会工作了五年时间——也正是这些经历让她深知孩子被“接管”意味着什么。

但当她开始接受调查时,这些经历却显得微不足道。儿童保护体系复杂难懂,而且缺乏透明度。作为一名六年来关注家庭法庭案例的新闻记者,经常有绝望的父母找到我,他们对儿童保护体系内的复杂流程和晦涩术语充满困惑不知所措。孩子胳膊上一块来历不明的淤青,助产士眼中新妈妈的古怪行为,教师发现自己学生多次衣冠不洁有被父母忽视的可能,这些都可能引起法庭调查。社工会先对孩子的需求做初步评估,然后确定其家人是否能够满足这些需求。如果情况令人担忧,他们会进一步核实孩子是否已经遭受或者有可能遭受“重大伤害”——这是剥夺父母监护权的必须条件。

“伤害”可能是性骚扰或身体上的虐待(例如曾十分轰动的英国宝宝皮特虐杀案和维多利亚·克里比虐杀案,只有17个月大的皮特和年仅八岁的女孩克里比都是被自己的监护人残忍折磨致死)。而更常见的是情感虐待,譬如父母长期辱骂孩子,让他们觉得自己一无是处,或者让他们目睹家庭暴力等。如果母亲被认为太过依赖孩子,也会被认为是情感虐待,特别是当她们的伴侣——孩子的父亲被认定未能维护孩子的利益时,母亲会被指控虐待子女。

由于熟悉这样的机制,当旺兹沃斯委员会依据代诊医生的诊断对艾伦和儿子进行初步评估时,她并没感到奇怪。社工到学校找到他的儿子,发现他是个健康快乐的小男孩,旋即对艾伦做精神鉴定,鉴定说“她不会对任何人造成威胁,包括她儿子”。跟我说这些时,艾伦惊人地放松。她承认,她毫无顾虑,因为她没有什么可担心的:她确实有抑郁的症状,能理解最初调查的原因,“社工方面的高度警觉是正常反应”, 她认为,等儿子的学校和精神科医生公布结果时,一切就该结束了。

但是在她见过代诊医生的两周后,她收到了一份信件的复本,里面的内容让她“不禁颤抖”。信件中包含三份报告,报告公然地扭曲了她曾对代诊医生说过的话。艾伦在委员会的经验告诉她,凭借报告上的内容委员会足以剥夺自己对儿子的监护权。

第一份报告说,她曾想带着儿子一起自杀,暗示她可能会杀死自己的儿子。她对我强调说,她向代诊医生解释,她不会自杀,因为那将意味着与儿子永远分离。她确实有抑郁症病史,但她从未间断用药。

第二份报告断言,艾伦曾说过儿子是最了解她的人,她曾告诉过儿子她想死。“这比任何事情都让我痛心。我曾经告诉医生我与儿子心有灵犀,我不希望我的抑郁情绪会影响到他。但是事与愿违。我们过去亲密无间,而现在我与儿子的感情被玷污了。”

最后一份报告说,艾伦“承认自己某晚喝了一整瓶红酒,多年来上网买安眠药和安定药片”,并且每次用量很大。艾伦对我说,代诊医生从没有问过她服用的药量。她只是告诉她,晚上她经常和丈夫共享一瓶酒,时常吃安眠药,偶尔才会因焦虑而吃安定。

如果这三份报告属实,会更坚定法官把孩子交给社服机构的决定。实际上这也是他们的职责所在,因为没有人在这样的情形下还能正常生活——更不可能送孩子上学,像艾伦那样身兼数职。但报告违背了事实。

当确信自己无罪,制度却对自己作出不公正的裁决时,人的无助感会如潮水一般涌来。许多人精神崩溃,他们茫然失措,不知道如何反击。然而露西·艾伦自我控制得很好。她和丈夫收集了所有报告。在夫妻俩宽敞的办公室里,摆满了整理出的大量信件和复本。艾伦知道,她只能在数据保护法范围内提出申请,因为所有文件对她都是保密的。而分析结果却很让人震惊:两个与艾伦素未谋面的人在艾伦的案件中起到了决定性作用,是他们的报告说服社工主管判定艾伦对儿子存在威胁:

一个是委员会从修道院医院聘请的精神科医生,他是“匿名评估”的执行人。没有见过艾伦或她的儿子,这位精神科医生仅仅根据社工提供的信息,就断定她的抑郁症肯定会影响到儿子。另一个是资深内科医师皮特·格林,代诊医师曾向他寻求建议。病历本上写明,格林医生担忧艾伦是一个“非常以自我为中心”的人——尽管他从未见过艾伦。

委员会的文件显示,代诊医师三月份写的医嘱有两份,其中一份是见过艾伦后写的,还有一份是她第二天发给社工的,但两者有明显区别。3月3日她写到:艾伦目前没有伤害自己和儿子的倾向,她与2007年时的状况相比,不再那么孤僻,开朗了许多,建议推迟社工介入的时间。然而3月4日她给社工的意见就如同旺兹沃斯报告上写的那样。

惟一让人欣慰的是,委员会给出的结论仅在机构内部流传。实际上,知道委员会决定的只有警察局和艾伦儿子所在的学校。艾伦说:简直难以置信,我在学校是家长代表,他们不会认为我有威胁到孩子的可能。但是学校又凭什么相信我?毕竟旺兹沃斯是官方机构。但究竟为什么,他们要对我做出这些莫须有的指控呢?

艾伦竭尽所能做到跟以前一样。一如既往地送儿子上学,继续议员的工作。对艾伦而言,出席各种会议十分艰难,有些同事比较友好,然而有些同事也会问“你儿子还好吧?”“他们还没有带走他吗?”“他们是怎么知道这件事的?”此时,艾伦显露出与我谈话过程中惟一的一次愤怒之情。

艾伦和丈夫花了大半年时间推翻了这些控罪,并阻止同样的信息传入儿子即将跨入的中学。九月,艾伦的律师收到旺兹沃斯的来信,这件事终于画上了句号,尽管委员会拒绝了律师提出的作明确声明的要求——证实艾伦的儿子不会面临来自母亲的伤害,但她还是松了一口气。艾伦的儿子不会被带走,但是委员会会备案,这份档案会保留22年。他们驳斥了艾伦被冤枉的言论,但是出于对家庭隐私的保护,以后不会再做任何评论。他们没有回答为什么艾伦在六个月之后还在上诉。艾伦感觉“他们在观望,似乎期待看到他们所担忧的那些事”。

露西·艾伦相信物极必反。“在寄养委员会待了五年,我见过很多份报告有关无法解释的儿童肢体损伤和精神状态不稳定的父母。我和其他工作人员都感到震惊和害怕,但我从未想过报告中描述的可怕情景或许存在虚假和夸张的成份。我们需要提高证据标准,减少母亲与孩子分离的痛楚,减少孩子与双亲分离的悲剧。”

艾伦的案例听起来很特殊,她第一次联系我时,使我惊讶的是,她故事中的每一个疑点我都早有耳闻:医生未经授权泄露病人信息,不曾谋面的医生出具鉴定报告,委员会根据道听途说下定论。以前我也遇到过两个家庭,他们在未曾谋面专家的影响下,被剥夺了子女的抚养权。

根据以上疑点,本案例当事人和官方分别给出了以下解释。皮特·格林医生曾发表过一份声明,他为自己的所作所为感到抱歉。他也深知自己的决定会给家庭带来巨大改变。但是作为鉴定医生,他首先考虑的是孩子和年轻一代的安危。而问题的症结就在于此,难道可以“盲目地”判定孩子处于危险之中吗?根据书面诊断下结论虽然已成惯例但它的局限性非常之大。医务委员会则表态说,代诊医生只是尽自己的职责而已,但事实表明她所谓的艾伦存在威胁的诊断是毫无根据的。整个事件中还有一个让人哭笑不得的地方。艾伦说她私下里找过一个私人精神科专家诊断,那位医生的鉴定结论显示艾伦的精神状况没有异常。至今艾伦还不知道,鉴定结果截然不同的两份报告其实出自同一个医生之手。

现在艾伦已不再坚持上诉讨要公正的说法,而最初的误诊引发的毁灭性影响依然显而易见。艾伦外出时,别人会投来异样的眼神,因为他们觉得无风不起浪。她的儿子也承受了许多。一个只有十岁的孩子,他最亲近的两个人在强大的权力机构面前变得苍白无力时,他失去了最后的依靠。他困惑是不是自己的错——“‘是因为我把板球板扔在雨中,才让妈妈难过的……’听到他把责任归咎于自己,我的心都碎了。”艾伦说。

毫无意外,这次经历使艾伦的健康状况进一步恶化。她已经发展到必须依靠药物来消除恐惧感的地步。抗诉结束后的三个月,艾伦的抑郁症更加严重。最后她看了一位她感觉可靠的私人医生,医生给她开了强劲的抗抑郁药,艾伦才重新好了起来。“我很幸运:我能去看私家医生,每个月花费50英镑的药费——但这并不是每个人都能负担的。”

最后的重大一击是艾伦的政治生涯结束了。由于委员会的文件注明她可能对儿子造成伤害,她再也不可能从事与儿童或青少年有关的工作。

艾伦目前正在备战律师考试,从而帮助有同样经历的人们,“可能很多人面对的情况比我更糟,他们可能很早就被打挎,毫无反击之力。”

艾伦说接受我的访问她一点也不后悔,她承认,如果她没当过议员,她不会把这件事说出来,连邻居都不会告诉。“这个制度就是要让人们默不作声。”她说,“我现在最担心的是,如果我继续说下去,他们会不会卷土重来。”

[编译自英国《泰晤士杂志