贝天牧 中国孤儿的洋“爸爸”

2012-12-29刘洋硕

南方人物周刊 2012年19期

贝天牧的“牧羊地儿童村”网站最上方,一直写着这样一句话——“在神我们的父面前,那清洁没有玷污的虔诚,就是看顾在患难中的孤儿寡妇,并且保守自己不沾染世俗。”——出自《圣经》,雅各书。

几年前,这个美国人和他的妻子潘姆拉,在距离北京七十多公里的廊坊和天津交界处,为中国的伤残孤儿们建立了这个家园。由于这里曾是当地人放羊的地方,贝天牧夫妇便给它取名为“牧羊地”——耶稣说:“我是好牧人,好牧人为羊舍命。”

如今的牧羊地儿童村住着80个孩子,年龄从几个月到十几岁不等。他们被安排在不同的“家”里由“妈妈”照顾,直到被真正的家庭收养。儿童村有着自己的“小羊羔”学校,供4岁以上行动方便且能够自理的孩子学习;还有着自己的医院,由3名全职医生和一名护士照顾患有严重心脏病、脑瘫、皮肤病的婴幼儿。

几年来,儿童村已经为三千多个伤残孩子做了手术治疗,并为九百多个孩子找到了永久的收养家庭。贝天牧还在中国偏远地区发起了一场消灭“唇腭裂”的运动,出资与中华慈善总会合作,组织医疗队,先后到陕西、青海、贵州、广西、新疆等地,为唇腭裂的孤儿做手术。

“摩托党”的救赎

“六一”儿童节这天,“牧羊地儿童村村长”贝天牧格外忙碌。他带着来访的人们参观一个个教室、宿舍,无论走到哪里,那些伤残的孩子们都会一拥而上,大声叫他“爸爸”。

在中国的慈善界,很多人都知道贝天牧是位令人尊敬的慈善家,但却并不知道他在年轻时曾经历过怎样的忏悔与救赎。

1978年,因为感情受挫,21岁的贝天牧一度放纵自己,成为了个“摩托党”,每天开着一辆“1200CC”的“哈利·戴维逊”,在高速公路上风驰电掣;然后和朋友们灌啤酒,跳舞、唱歌,用酒精、毒品麻醉自己。

他很快有了新的女朋友,却开始反感婚姻,决定今生绝不做两种蠢事:结婚、当父亲。一次,他的哥哥结婚,他伴随着摩托车的轰鸣出现,却发现家人都用惊异的眼睛瞪着他——仿佛见到了一个怪物。

此后,他又接二连三地直面死亡,并亲眼看到自己的一位朋友因车祸离世。后来,他自己也因为闹事,被关进拘留所,尝到失去自由的滋味。此后,他时常想起朋友在短短几分钟内离开人世时触目惊心的惨状,并开始为自己的人生懊悔。

当他开始忏悔,上帝就已经为他准备了救赎。1980年,他遇到了潘姆拉,就义无返顾地做了那两件“蠢事”——结婚并有了大女儿贝利香。此后,已经是一名超市经理的他,又决定和妻子一起重回校园。

毕业前,老师随口的一句话,彻底改变了贝天牧的人生:“许多国家急需英语教师。”他决定到中国支教。一次,昔日的“摩托党”朋友见到他,非常惊讶地说:“喂,你这个傻瓜,怎么变成了这样?”

1988年,贝天牧一家来到了东北抚顺。1991年,他回美国读硕士后,又带着全家回到中国,在北京航空航天大学当了一名外籍老师。

也正是那一年,一次偶然的机会,他被邀请参观天津福利院,“看着孩子们渴望的眼神,心里很不是滋味”。从此,他开始不断地资助儿童福利院,每年都要把一批批婴幼儿用品和食品,无偿地赠送给北京、天津等地的儿童福利院。

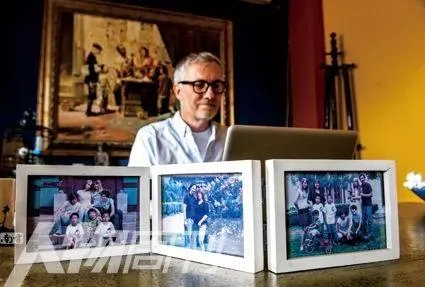

那年底,贝天牧在贵阳遇见了一个5个月大的残疾女孩。她躺在小床上,一见到贝天牧就扬起了小手。这令贝天牧的心头一紧,在此后的一年中,女孩儿扬手的画面,常常在他脑海里浮现。后来,他终于忍不住,让妻子坐了五十多个小时的火车再次赶到贵阳,把女孩接回家,当作自己的女儿,起名埃瑟。此后几年间,他们又陆续收养了一对双胞胎兄弟和一个患有唇腭裂的男婴。

“好牧人为羊舍命”

1995年1月,贝天牧辞掉北航的工作,在朋友的帮助下创建了美国菲利浦·海德基金会,专门救助中国的孤残儿童。——这个基金的名字正是为了纪念他的一位知己,同样热心公益却因为心脏病早早离开人世的美国人菲利浦·海德。

为了省钱,贝天牧携全家离开北京,迁往河北廊坊,成为廊坊开发区的第一户外国人。那段时间里,他们夫妇最大的愿望,便是“有一栋可以照顾孤残儿童的大房子,建设一个充满家庭氛围的儿童村”。

1999年的一天,贝天牧偶然和当地的一位房产开发商吃饭,对方说,“你看我能做点什么尽管提。”贝天牧张口就说:“我想要一栋房子。”——这本可以成为饭桌上的一句玩笑,结果第二天一早,贝天牧真就跑到那位开发商家里,说挑好了房子。

3个月后,“廊坊儿童村”挂牌成立,从此8个中国福利院的孤儿被接了进来。

开幕那天,捐房子的开发商很感动,他告诉贝天牧:“你们做的这些事情太有意义了,我再给你们一栋房子。”——结果这位开发商一捐,就又捐出了3栋。

那个年轻时“反感”当父亲的贝天牧,开始成为越来越多中国孤儿的“爸爸”。

廊坊儿童村很快就住进了80个孩子,贝天牧开始筹建第二个儿童村。这样的想法,得到了官方的支持。2002年,天津市武清区大王古庄镇政府以1元/亩的象征性价格,将一块土地的使用权给了贝天牧。

不过,买地加上建设配套设施的费用,加起来仍然需要30万元。花完了这笔钱,夫妇俩的生活已经很是拮据。与此同时,从廊坊刚好转来一个严重烧伤的男婴。贝天牧又不得不凑钱,带着男婴到北京儿童医院看病。

当时,有人问他:“还要不要救,这样的重伤,即使救活,还能指望他做什么?”

贝天牧说:“只要有一丝希望,我就倾尽所有救这个孩子,将来看着他踢球、上学,做我的工作,甚至还能接我的班。”

后来,他又把男婴转到美国波士顿继续治疗,没想到因此引起美国媒体关注。此后不断有人向他们的基金会捐款,不少知名企业也纷纷加入到支援建设儿童村的队伍中来。终于,在2006年,“牧羊地儿童村”正式启用。

在此之后的6年里,“牧羊地儿童村”已经与国内35家福利院建立了合作关系。很多因为特殊健康问题而不能被一般福利院照顾的孩子,都被转送到这里。

如今,贝天牧已经55岁,却仍有一个问题一直困扰着他:儿童村从2008年起建造的一座3000平米的康复和技能中心,因为资金问题而停滞。他原本设想将这座中心用于培训年满14周岁的青少年,使他们在康复之余掌握一技之长。他希望有人能帮他去建好它,还希望未来能有志愿者来教孩子们艺术或者做工艺品,“这样他们至少可以养活自己”。

已知天命的贝天牧想一直留在中国, “永远和孤儿们在一起,直到走进天堂” 。有的时候,他觉得自己已经开始老去,便开始期望自己的孩子们可以继续他的工作。