那些年我们一起追的日本女星

2012-12-29陈杜梨

世界博览 2012年17期

日本女星成了中国人认识日本的一扇窗口,也成了中国人自我欲望的投影。

1997年3月,日本学者沟口雄三到北京日本学研究中心任主任。他首先注意到的一个现象——“在中国知识界,日本文化的地位比我们日本人想象的还要低”。

沟口雄二发现,大多数日本高中生、大学生至少都能举出二、三部中国古典作品的名称来,如《三国志》、《水浒传》等等。而中国的高中生、大学生则很少有人知道日本有一部世界上最早的长篇小说《源氏物语》。

“高傲的中国知识分子注意力依然是集中在欧美,对周围的亚洲诸国无暇顾及。”沟口如是说。

那么中日民间的文化交流又如何呢? “歌舞伎”、“落语”、“浮世绘”、茶道、花道、书道能让欧美人感到异国情趣,中国人恐怕不能完全接受。歌舞伎会让中国人联想到京剧,落语会让人联想到单口相声,浮世绘和国画也有相通之处,至于茶道、花道、书法则至多不过被看成是对中国的模仿。对具有文化宗主国意识的中国人来说,日本的古代文化只不过是中国古代文化的一个分枝而已。

沟口没有想到,他的言论发表后不到10年,日本的现代影视剧反而在中国民间广泛传播。日本女星成了中国人认识日本的一扇窗口,也成了中国人自我欲望的投影。

80年代的“日风”

1978年邓小平访问日本后,为了加强中日间的文化交流,促进中日友好,我国从日本引进三部电影,分别是《追捕》、《望乡》和《狐狸的故事》。

1978年,揭露50年前日本少女被卖到南洋当娼妓的辛酸史的日本影片《望乡》,在中国上映,当时传说这部电影在公映前已经被电影主管部门剪掉了不少镜头。但是一些人看到一部公然描写妓女的影片上映,还是勃然大怒,在大街上贴出大幅标语,要禁止和批判这部“黄色电影”。可以说这部影片引起的反响远远超过了日本国内。

《望乡》和《生死恋》这两部电影让栗原小卷成为当时太多中国影迷非常熟悉的一张面孔。1979年栗原小卷出现在北京举行的日本电影周开幕式上,作为最早来到中国的日本女星,栗原小卷成了中日文化交流的使者,先后20次来中国。2002年4月,为纪念中日邦交正常化30周年,《粟原小卷电影作品展》在北京举行,这是在中国举办“日本年”的第一项文化交流活动。

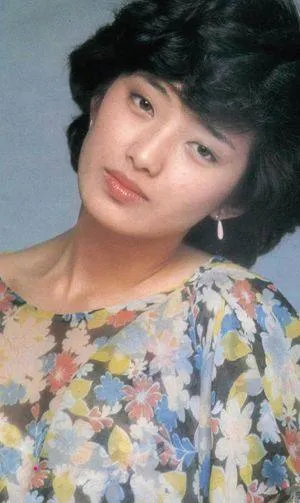

与粟原小卷进入中国的还有中野良子。1979年,她演的两部电影《追捕》在中国上映,从此成了中国观众心中“永远的真由美”。到了2001年,内衣品牌“婷美”还请人到中年的她做代言人,可见其在中国人心目中的地位。

进入80年代之后,中国刮起了一阵“日风”。一批日本男女明星火遍了中国,对那一代中国人的影响,是后来的“韩流”所无法比的。日本影视剧让刚刚走出文革的中国人看到了完全不同的生活方式,女人可以如此妖娆,爱情可以如此美妙,日本的男女明星成了不少少男少女的梦中情人。

山口百惠是伴随着电视剧《血疑》来到中国的,那时候,电视机还没在大陆普及,节目很少,每晚屏幕上还出现“再见”二字。当时大陆流行喇叭裤,刚刚有人穿一种叫“滑雪衫”的衣服。而《血疑》展示了令人眼花缭乱的服饰,海军衫校服、各种衬衫、连衣裙、有小球球的棉线帽、呢子大衣、皮靴等等。在电影《二十四城记》当陈建斌讲起自己的女朋友也曾梳过《血疑》里的“幸子头”时,《血疑》的主题曲应景响起,无数有80年代经验的人无不在此刻热泪盈。

山口百惠的师妹荒木由美子也以“小鹿纯子”的形象风靡80年代初的中国,《排球女将》中的小鹿纯子顽强拼搏、不屈不挠的,很多年轻人也因此喜欢上了排球,或者从事排球运动。2002年,南京红山森林动物园的长颈鹿,经市民投票决定,取名为纯子。这表明多年之后,人们依然记得这部电视剧。

爱与性

上世纪90年代,日本泡沫经济崩溃。面临日益剧烈的竞争,日本各大电视台纷纷将目光转向占人口约一半的、二战后出生的第二代年轻人,研究他们的心态,为其量身打造了适应他们的“青春偶像剧”。日本从此也成为了偶像剧时代的“梦工场”。

日剧创造出的具有精致品质的现代流行文化,与好莱坞相比,这套流行文化由于在生活观、价值观、文化传统上的