故乡啊故乡

2012-12-29顾玉龙

中学生天地(B版) 2012年1期

故乡,是一个令人魂牵梦绕的地方。人们说起故乡,有感慨,有悲歌,更有欣慰。

亚历山大故乡之争

2011年6月,马其顿在首都斯科普里矗立起一座高达20多米的亚历山大大帝铜像。消息传到雅典,希腊人指责这个北方邻居绑架古人,声称亚历山大大帝只属于希腊,马其顿的行为是企图窃取希腊的历史文化遗产。

亚历山大大帝是世界古代史上著名的军事家和政治家,领军驰骋欧、亚、非三大洲,使古希腊文明得以广泛传播。也许正是出于这个原因,在去世2300多年后,他的身份归属问题依旧能够引发轩然大波。

马其顿近年来强化亚历山大大帝在本国的地位,突出马其顿才是这位盖世英雄的故乡,马其顿人才是亚历山大大帝的正统子嗣。除了位于首都斯科普里的国际机场,还有一条连接希腊的高速公路,也是以这位古代帝王的名字命名。马其顿国家体育场以亚历山大大帝的父亲腓力二世命名。一些马其顿政府官员还公开宣称,亚历山大大帝的老师、古希腊哲学家亚里士多德出生在马其顿而不是雅典。马其顿方面的这些做法,招致了希腊的强烈不满。为防止希腊方面的再度抗议,马其顿这回宣布建立亚历山大大帝的铜像时似乎多留了个心眼,他们将这尊铜像命名为“骑马的战士”。虽然马其顿官方主动为其起了个新名字,但该“战士”的脸与古画中描绘的亚历山大大帝的面容极其相似。

事实上,这已经不是马其顿和希腊第一次发生争执,两国关于“马其顿共和国”的国名之争持续了整整20年。马其顿1991年宣布从当时的南斯拉夫联邦独立出来,在宪法中将国名定为“马其顿共和国”。不过,邻国希腊不承认这个名字,认为它暗含对希腊北部马其顿省的领土要求。双方互不妥协,就连联合国也犯了难。1993年4月,马其顿以“前南斯拉夫马其顿共和国”的临时国名加入了联合国。看来,如何看待和解决这场历史文化之争,确实考验着马希两国以及联合国、欧盟等国际组织的智慧。

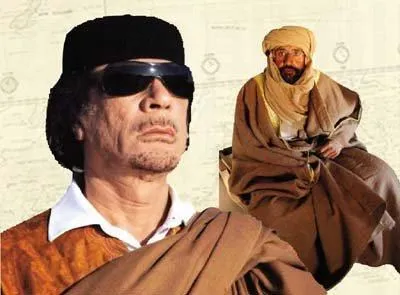

枭雄在故乡的厄运

英雄人人欢迎,而那些时运不济的枭雄往往下场悲凉。

2011年10月20日,在的黎波里被攻破后两个月,藏身在故乡一个水泥洞的利比亚一代强人卡扎菲被执政当局武装抓获,并被乱枪打死。

统治利比亚42年,卡扎菲最后的日子却无比凄凉。在的黎波里被攻破之前,虽然利比亚国内战争如火如荼,北约每天狂轰滥炸,卡扎菲仍然不改本色。他一如既往地视察小学;挥舞拳头发表有力的演讲;甚至,与国际象棋联合会主席下棋时还谈笑风生……的黎波里陷落之后卡扎菲开始了“地下斗争”。卡扎菲手头有钱,他执政那么多年,“积累”上百亿美元;卡扎菲脚下有路,他至少还有几个“哥们儿”,有那么几个国家愿意收留他。但卡扎菲没有逃跑,而是选择了抵抗。萨达姆在失败的时候逃回了他的家乡提特里克,卡扎菲的选择竟然也是故乡。苏尔特之所以久攻不下,其中很大的原因是因为卡扎菲在家乡“亲临一线”指挥。

卡扎菲死了,其下葬地点成了困扰执政当局的一个难题。起先的方案是像拉登一样进行海葬。大概是欧洲各国怕脏了湛蓝的地中海,最后改成在利比亚沙漠的一个秘密地点埋葬。下葬的地点没有任何标记,据说是为了避免遭到破坏或者成为圣坛。

虽然有关国际组织声称要追查卡扎菲的具体死因,但这只是过眼云烟。卡扎菲从一个无名小卒成为阿拉伯世界的英雄;从恐怖主义头目成为美英法等西方主要大国的座上客;他上过联合国讲坛,最后死于非命,遗臭停尸房……卡扎菲的一生不可谓不轰轰烈烈。如今,这一章都算是翻过去了。

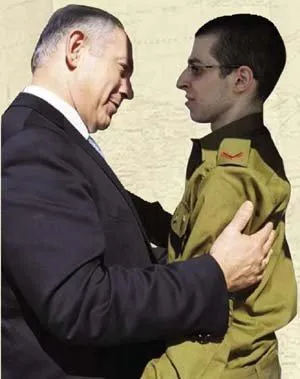

千人换一人 各自回家乡

2011年10月18日上午,戴着近视眼镜、坐着直升机的以色列士兵沙利特抵达特拉诺夫空军基地后,他父亲搂住他久久不放。

这是历史性的一天,以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)正式执行“千人换一人”协议。当日,以色列当局释放477名在押巴勒斯坦人员,同一天,被哈马斯关押5年多的以军士兵沙利特获释回国。这意味着巴以第一阶段换俘行动顺利实施,巴以被俘人员都可以欢天喜地地返回自己的家乡了。按照协议,以色列将在两个月内释放第二批550名人员。这是1983年以来巴以间规模最大的一次换俘行动。在加沙城,被俘人员的归来犹如过节,被释放的巴勒斯坦囚犯们的亲属更是兴高采烈。

换俘行动触动了中东和平的神经,同时在以色列引起很大争议。以色列恐怖受害者协会称,释放巴凶犯等于用更多生命作交易,鼓励俘虏更多以军士兵漫天要价。有舆论认为,以政府之所以“痛苦让步”接受哈马斯换俘条件,意在化解外交孤立,争取主动。哈马斯通过这次“千人换一人”行动,获得了更大的声望。哈马斯同时也正在努力寻求国际承认,增强其在巴内部谈判的筹码。

天上人间 何处是家乡

2011年10月31日,在俄罗斯和菲律宾分别降生了一名婴儿,这两名婴儿分别被有关方面指定为地球的第70亿位居民。根据联合国人口基金会发布的报告,到10月31日,是地球的70亿人口日。

中国和印度是地球上人口最多的两个国家,两国人口加起来达到25亿,占到全球人口的三分之一以上。根据美国人口普查局的数据,到2025年,印度将超过中国,成为全球第一人口大国。而这个“人口最多”的桂冠,将让印度“悲喜交加”。庞大的人口提供的人口红利是显而易见的:取之不尽的劳动力,需求巨大的消费市场;另一方面,印度需要生产更多的粮食去喂养这十多亿人口,而当这十多亿人口逐渐老龄化,等待印度的还将是庞大的养老开支。联合国指出,人类消耗的任何一种资源,即便数量很小,在经过70亿倍的放大之后,都是天文数字。美国学术团体“全球生态足迹网络”估测:如果人口继续以眼下速度增长,到2030年地球上的食物将不足以让所有人饱腹,人类必须找到第二个星球生存,向外星寻找“家乡”。

“全球生态足迹网络”的这个说法虽然有些耸人听闻,但各国确实有所行动了。俄罗斯已经计划在北极建设密封小城市乌姆卡,那里可容纳5000名居民。与此同时,俄罗斯与中国等国前一段时间联合进行了“火星-500”项目的研究。作为国际性的全面模拟载人火星探测试验,“火星-500”项目称得上是“人类首次”的壮举。来自中国的王跃经历520天与世隔绝的模拟“火星之旅”,为载人火星探测提供了极具价值的医学数据。然而,深空探索的道路充满着挑战,搭载中国卫星“萤火一号”飞往火星的探测器俄罗斯“福布斯-土壤”号探测卫星的变轨失败,宣告本次太空之旅夭折。与此同时,中国首个空间实验站“天宫一号”和无人飞船“神舟八号”在顺利完成两次太空对接之后在2011年11月17日打着“大伞”顺利返回了地球故乡。中国由此掌握了飞船与沿地球轨道飞行的空间站对接、分离,并返回地球的一系列技术。在不远的将来,中国人可以将自己的家首次安置在太空,这将是一个全新的中国人的家乡。

说起故乡,总让人有说不完的话题。受欧债危机,希腊的帕潘德里欧和意大利的贝卢斯科尼均被逼无奈地离开了总理宝座,两位老人双双告老还乡了。一场飞来横祸,在湄公河上航运的13名中国船员命丧他乡,如今案情已经有了线索,魂归故土就是对这些已故中国船员的安慰。以色列大兵沙利特回家了,在伊拉克的美国军队也将在今年年底前遵照奥巴马总统的号令全部返回故乡与家人团聚。泰国一场大洪水,多少家庭被冲去他乡,而泰国政府提议的一项特赦令,流亡海外多年的泰国前总理他信也许有望结束流亡生涯返回故乡。列宁的遗体在莫斯科红场躺了几十年,有人认为这是历史的负担,建议把列宁墓迁回其故乡乌里扬诺夫斯克,但也有人认为列宁这块金字招牌本身就是财富,乌里扬诺夫斯克的列宁纪念馆和韶山的毛泽东故居在2011年8月签署了合作协议,互相招揽游客。

不离不弃,这就是故乡的情怀。