一根拐杖引传奇 葛氏家族浮水面

2012-12-29张健初

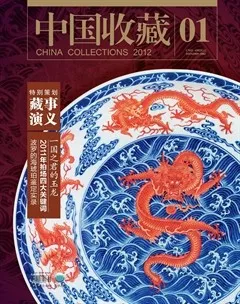

中国收藏 2012年1期

张庆说,起因是一根拐杖。

也只是普普通通的一根拐杖,上面刻有“康衮”二字。不理解。一天与地方文史家金杏聊天,谈到了,便多问了一句。金杏看了拐杖一眼,说,“康衮”是人名,姓葛,有弟兄三人,葛康衮是老大,下面两弟兄,分别是葛康俞和葛康素。又补了一句,三人都精通书画,造诣极深。

也没有当回事。

一晃多少年过去。

2009年,张庆出差到北京,逛书店时无意看到一本书,叫《据几曾看》,类似于书画过眼录,280元一本,制作非常精美。只是随手翻一翻,突然看到了作者的名字,心一动,就有一种狂喜。居然是葛氏三兄弟中的老二葛康俞!

从北京回来,张庆给我打电话,说买了本新书,葛康俞的《据几曾看》,电话那头,他十分兴奋,兴奋的原因,不是书,而是书的作者葛康俞。葛康俞,怀宁人。怀宁是安庆下辖六邑之一。

我后来去看《据几曾看》,兴奋之外,另有一种惊讶——上、中、下三本的《据几曾看》,由生活·读书·新知三联书店出版,宣纸精印,高档装本,原稿影印,繁体竖排,类似这样精美的书,非常少见。惟一不足的是,装订是胶订而不是线装。而主文《中国绘画回顾与前瞻》,仅9万余字。关键是,《据几曾看》2003年8月出第一版,至2009年12月又加印第二版。这样的书,居然也在畅销之列。

神秘的葛康俞!

一根拐杖,为我们打开了解清末民初安庆葛姓家族的通道。

大家云集

惊讶不止于此。

细看运作《据几曾看》出版的人,个个都是当代中国的大家,且名震天下!

《据几曾看》题跋有二,一是宗白华,一是启功。宗白华生于安庆小南门,被认为是我国现代美学的先行者和开拓者、融贯中西艺术理论的一代美学大师。宗白华是《据几曾看》文稿初发现者,看到就爱上了,自己抽不出时间,马上安排学生,将文章从头至尾全抄了下来,且始终置于案头顺手之处,稍有空闲,就看上几页。启功与宗白华是好友,好友免不了串门,串门自然东张西望,一眼就看到葛康俞的《据几曾看》,取过来翻看,一看就看进去了,按他自己的话说,完全为作者的书法与学识所倾倒。“倾倒”二字是不易从书法大家启功口中说出的。

《据几曾看》附录作者文章,辗转收集者为范用。用“辗转”一词,说明过程的艰难,而艰难,也显示出文章的价值。范用是出版人,解放前,曾任读书出版社桂林、重庆分社经理,生活·读书·新知三联书店出版部主任;解放后,历任中宣部出版委员会科长,中央人民政府出版总署出版局副主任,人民出版社副总编辑、副社长,生活·读书·新知三联书店总经理,中国出版工作者协会第一、二届理事。这样的出版大家,眼光自然独特而敏锐。

《据几曾看》有王世襄亲笔工楷撰写的读后记,赞誉之词不绝于口。王世襄与葛康俞私交深厚,对葛康俞的人品与学识更是赞赏有加。长达3000余字的读后记,真情流露,将他们之间的交往生动地叙述了出来。《据几曾看》也正是在他和范用的联袂推荐下才得以顺利出版。因为涉及台北故宫藏品图版版权,王世襄亲自给院长写信,求加照顾。

《据几曾看》另一位鼎力推介者是中共元老之一的郑超麟,但他的成就并不仅仅限于“革命”。郑超麟是诗人,是作家,同时又是历史家、语言学家、翻译家。有人评价,“他所投入的方面不但多,而且精。无论在哪一方面,他都不是‘票友’式的涉猎,而是专精深入,辛勤钻研”。

看看,这都是些什么人物!

由这些大家推崇,葛康俞自然高山仰止。

初识葛康俞

惊讶继续。

《据几曾看》楷书葛康俞小传以及《中国绘画回顾与前瞻》校堪过录,出自吴孟明之手。

吴孟明与葛康俞是亲戚关系。吴孟明比葛康俞小一辈,她的奶奶与葛康俞的岳母是胞姊妹。吴孟明的奶奶是大姐,葛康俞岳母是二姐。关键是,她们姐妹的弟弟,有一个响亮的名字,叫陈独秀。

据《陈氏家谱》载,陈独秀父亲陈衍中,“生女二:长适吴向荣,次适邑庠事姜超。”吴向荣之孙是吴孟明,姜超之婿则是葛康俞。从这个脉络去梳理,中国共产党早期领导人陈延年、陈乔年与葛康俞是表兄弟关系。

不仅仅如此。

民国初年,陈独秀任安徽都督府秘书长,与教育司长邓绳侯关系密切。邓绳侯生有三子,邓仲纯、邓季宣、邓以蜇,他们的姐夫葛温仲,是安徽省立全皖中学校长。葛温仲是什么人?葛康俞的父亲!也就是说,葛康俞与邓氏三兄弟是亲得不能再亲的郎舅关系,而邓以蜇之子、两弹元勋邓稼先,则与葛康俞为表兄弟。

安庆城三大家族——陈氏、邓氏、葛氏,就这样错综复杂地交织在一起。

葛康俞生于宣统三年(1911年),小舅舅陈独秀32岁。虽然辈分相差,年龄相差,但葛康俞与陈独秀关系密切。葛康俞对舅舅是崇敬之心,陈独秀对外甥是关爱之情。两人还有一个共同的爱好,欣赏书画。

《据几曾看》如何写出?葛康俞“序”头一句便有交待:“予自北平舅氏归,乃知书画有益,可以乐吾生也。”正是在舅舅陈独秀影响下,葛康俞“日课读毕,向晡更习字画,或研著录。公私有书画,必就展看,每不能忘⋯⋯间日笔数百字,略记平生清赏,遑言著录。用识过眼姻缘,以慰他时惜念。”

1938年春,27岁的葛康俞和弟弟葛康素,由安庆至汉口,不久兄弟俩专程赶往武昌双柏庙后街26号,看望舅舅陈独秀。此时陈独秀年近花甲,又刚从劫难中逃出,须发斑白,但依然精神饱满,声音激昂。聊到兴处,陈独秀铺开纸笔,书写赠方孝远小诗,赠与葛康俞:“何处乡关感乱离,蜀江如几好栖迟。相逢须发垂垂老,且喜疏狂性未移”。

仅仅4年之后,1942年5月27日,陈独秀病逝,6月1日下葬,墓地在江津大西门外鼎山麓康庄。而墓碑上“独秀陈先生之墓”7个大字,就出于葛康俞之手。

落笔时,凄怅之心可想而知。

偶获书法

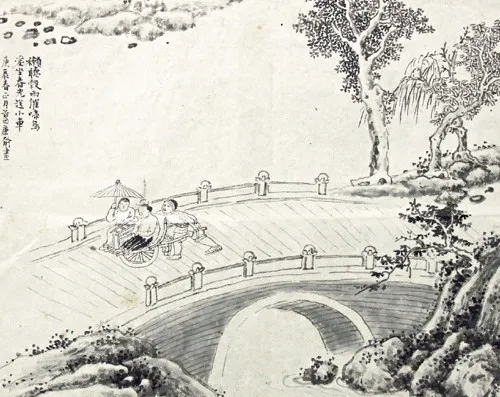

2010年,有藏友打来电话,说有两张安庆老照片,愿意提供。赶紧过去,结果很失望,只是普通的民国人物。正准备离开时,意外发现照片的主人姓葛,叫葛康素。眼睛一亮,马上联想到葛康俞,急急追问,对方又笑眯眯地拿出了一幅画作,葛康俞的画作。

严格地说,是一幅小品。水边有岸,岸上有石,石上有树,树下有桥,桥上有车,车上有人。人分男女,女分老少,形不同,神不同,韵不同。画左题款:“懒听谷雨催啼鸟,爱坐春光趁小车。”下为“庚辰春正月首日康俞画”。“庚辰”为何年?依据葛康俞生平,应该是1940年的大年初一,也就是公历2月8日。这一年葛康俞是而立之年,但因战乱,与陈独秀一道缩居在四川江津。

再追问,对方又拿出一张照片,说是陈独秀的一个条幅。眼睛马上就亮了起来。打电话给张庆。一个星期后,这幅书法作品易手为张庆匣中珍藏。深藏近90年的陈独秀书法,露出冰山一角。严格地说,这或许是它二度浮现。

1990年5月,第5期《近代史研究》有《陈独秀认识李大钊时间考》:“1984年春,笔者见到两条字幅,写的是同一内容的一篇‘追记’。这个‘追记’是陈独秀得到李大钊书法,而在事隔十余年后又将这个书法转赠他人时所作的一篇追忆文字。只是其中一条字在行文上对个别字句,稍事作了一些斟酌圈改,另一条字显然是按圈改过的内容重书了一份。经辨认,这两条字均出于陈独秀的手笔。”

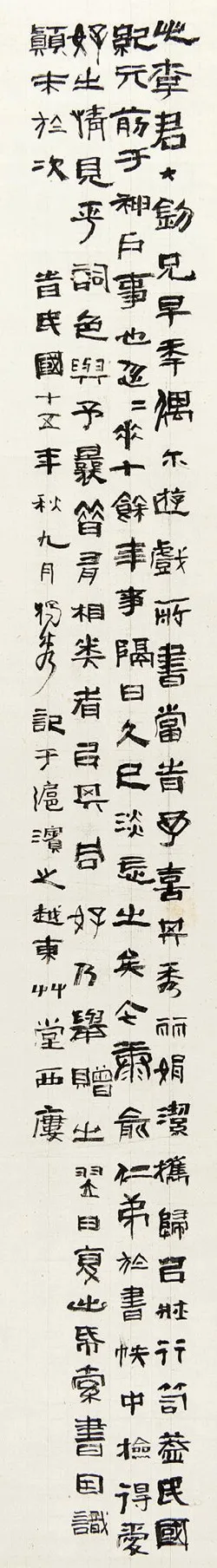

文中的“笔者”,是时任安庆市博物馆馆长的胡寄樵,书法大家林散之弟子之一,也是安庆市书法家协会副主席。作为文物家、书法家,胡寄樵对张庆收藏的字幅格外看重,经过考证,他认定此条幅“保存完好,系宣纸质地,未经装裱,纸白如新,高110厘米,宽18厘米,分四行,凡125字,首行32字,次行35字,再次行32字,末行26字,均隶体书写”。之后,他以书法家的眼光,评价“其字拙朴苍劲,甚得汉碑遗意”。

书法内容125字如下:

此李君大钊兄早年偶尔游戏所书,当时予喜其秀丽娟洁,携归以