感悟巴洛克 品评曼陀林

2012-12-29马磊

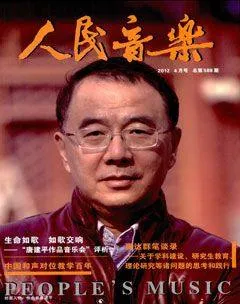

人民音乐 2012年4期

一

每逢年终岁末,首都各大音乐厅都会为听众献上各类精彩纷呈的音乐会。2011年12月18日晚,笔者在北京中山音乐堂,聆听了一场特别的音乐会——“如果巴赫有个曼陀林”。这是该音乐堂今年推出的五场“完全巴赫”系列的压轴音乐会,由两位享誉古典乐坛的以色列音乐家携手为我们呈现。他们分别是曼陀林演奏家艾维·阿威塔(Avi Avital)和羽管键琴演奏家沙勒夫·艾德-艾尔(Shalev Ad-Ei)。

巴赫(Johann Sebastian Bach)系列的音乐会对于京城的古典乐迷而言其实并不陌生,甚至可以说是音乐会的“常驻名单”之一。然而今晚的演出却与其他的巴赫系列不大相同。首先让人眼前一亮的,莫过于以曼陀林为主题的体裁。通常情况下,人们对巴赫的解读主要通过钢琴或是大提琴,而巴赫本人也从未创作过有关曼陀林的作品。因而,曼陀林这种意大利民间乐器的演绎可谓是一种新的尝试,足以让人充满期待。其次,羽管键琴与它的搭配在现今的舞台上更为鲜有,吊足了听众的胃口。与此同时,如果能够领略到这位曾经在2010年荣获格莱美“最佳古典器乐独奏”提名音乐家的现场表演,又何尝不是件幸事?

整场演出的曲目以巴赫的四首作品为主,分别是《e小调曼陀林与羽管键琴奏鸣曲》(改编自长笛和羽管键琴《奏鸣曲》,BWV1034)、《d小调恰空舞曲》(改编自小提琴独奏《古组曲》,BWV1004)、《G大调曼陀林与羽管键琴奏鸣曲》(改编自小提琴和钢琴《奏鸣曲》,BWV1019)和羽管键琴独奏《d小调托卡塔和赋格》?穴BWV913?雪。同时贯穿了两首与巴赫同时期的作曲家斯卡拉蒂(Giuseppe Domenico Scarlatti)的原创曼陀林作品,《D大调曼陀林与羽管键琴奏鸣曲》?穴K91?雪和《d小调曼陀林与羽管键琴奏鸣曲》?穴K90?雪。关于曲目的设计和安排,曼陀林演奏家艾维·阿威塔可谓是别具匠心,“4首巴赫的作品最初是为长笛、羽管键琴、小提琴、钢琴所作,我尝试着把它们改编成曼陀林作品,我想如果巴赫有个曼陀林,他会这么诠释。选择斯卡拉蒂作品的原因是,他与巴赫生活于同一时代,经过我对文献的研究,得知斯卡拉蒂这两首作品最初就是为曼陀林而作”。①可见,听众无论从乐器配合还是曲目设置的角度,都可以感受到巴洛克时期古老而庄重的美感。

二

由于曼陀林和羽管键琴同属于弦乐乐器,相比起巴赫的长笛与羽管键琴版《e小调曼陀林与羽管键琴奏鸣曲》来说,曼陀林的声音与羽管键琴更为融合。闭目聆听,两件乐器配合的珠联璧合。尽管曼陀林一直都以浪漫的民间乐器广为人知,然而在演绎起巴赫这些相对严肃复杂的巴洛克作品时毫不逊色于长笛的音色,庄重而不失灵动。在这首作品的四个乐章中,笔者认为第二乐章“快板”是两位音乐家演绎的最为精彩的段落之一。这段音乐不仅是对音乐家演奏技术的考验,且大量的复调段落更增加了二者配合的难度。尽管曼陀林的声音纤细,但羽管键琴的伴奏丝毫没有抢占风头,反而为演奏家阿威塔提供了恰到好处的衬托。从曲目改编的角度而言,这首由曼陀林改编的作品几乎完全遵循了巴赫的原作,听起来流畅自然。但是也有一些小小的遗憾。由于弦乐拨奏的声音限制,在表现例如第一乐章的柔版段落一些气息较长、较为连贯的乐句时,曼陀林的音色由于共鸣不够强,会出现一些细微的间隙,从而减弱了柔版段落带来的整体感。

相比之下,上半场另一首由斯卡拉蒂专门为曼陀林和羽管键琴创作的《D大调奏鸣曲》在曼陀林的音色表现上就显得更为成熟,由庄板和快板带来的四个乐章个个短小精悍。我们能够从音乐中听出演奏家艾德-艾尔对羽管键琴技法精益求精的追求,音色时而明亮时而氤氲,力度掌控得体。而曼陀林演奏家阿威塔对这首作品的演绎相对于第一首作品也显得更胜一筹。

穿插在这两首奏鸣曲中间的另一部作品来自巴赫创作的羽管键琴独奏《d小调托卡塔和赋格》。羽管键琴在巴洛克时期经常作为通奏低音为当时盛行的室内乐进行伴奏,也是类似教堂奏鸣曲、大协奏曲等等不同类型的作品中不可缺少的一部分。羽管键琴的独奏作品在巴洛克时期也较为成熟,巴赫早期的键盘音乐创作就有大量的羽管键琴作品。与他同时代的作曲家斯卡拉蒂同样也是18世纪羽管键琴创作大师。可以说,他们的作品基本代表了巴洛克时期键盘音乐的最高水平。俗称为“拨弦古钢琴”的羽管键琴在外形上着实与我们熟知的“击弦古钢琴”(楔槌键琴)如出一辙,但却不折不扣是一个“弦乐器”。所以,羽管键琴的演奏难度和触键控制相对于钢琴来说要复杂的多。就笔者的亲身感受而言,如果对手指的触键力度稍有疏忽,琴键就可能没有声音或者声音不够均匀。但是艾德-艾尔的演奏却游刃有余,托卡塔的音乐自由洒脱,音色如琉璃般晶莹剔透,赋格的声部严谨缜密,清晰度丝毫不亚于钢琴带给人的感受,不愧为音乐会遍布欧美、远东等地区的音乐家。唯一不同的是,构造的原因使得羽管键琴无法像钢琴一样保留大量和声所产生的泛音和共鸣,因而不适宜表现情绪特别强烈的作品。不过它却以另一种跳跃、激昂的旋律风格诠释着巴洛克的音乐精神。

三

下半场同样由三首作品组成,位于首尾的分别是斯卡拉蒂与巴赫的奏鸣曲,与上半场的结构相似。中间的独奏曲目由羽管键琴变为曼陀林的演奏。而这首改编自巴赫小提琴独奏的《d小调恰空舞曲》也是全场音乐会中最震撼的作品。

无论之前是否欣赏过这首恰空舞曲,只要主题乐段响起,你一定会沉浸在这首肃穆却不乏优美的音乐声中。意大利作曲家布索尼也曾经将其改编为一首难度系数相当大的钢琴作品,同样堪称经典。可见巴赫这部作品的艺术价值。在笔者看来,阿威塔的曼陀林版本能否同样展现出这首作品特有的雄浑气势和宗教情怀值得让人期待,这对于演奏家本人也是一次挑战。阿威塔果然不负格莱美大奖“最佳古典乐器独奏”提名的殊荣,向观众展现出了他娴熟的演奏技巧。不同的变奏段落强弱对比明显,情绪强烈的部分可谓“大弦嘈嘈如急雨”饱满却不浑浊,较为舒缓安静的段落更是发挥了曼陀林声音纤巧的优势,干净透明。高潮段落的大段拨弦将音乐的整体情绪烘托到顶点,整个音乐厅的空气仿佛瞬间凝结,等待着最终的蓄势爆发。可以说,阿威塔的演奏通过乐曲中炫技性的段落将小小的曼陀林发挥到极致,富有变化的音色和情绪也征服了全场的听众,是整场音乐会中最无可挑剔的作品。

本场音乐会中最大的惊喜,莫过于两位音乐家的返场曲目。这首由两位音乐家倾力为中国听众献上的“Big surprise”②竟然是中国著名的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的主题乐章。曼陀林和羽管键琴的乐器组合是唯一的不同。曼陀林演奏的“梁祝”旋律声部刚一出现,全场的听众便沸腾了,随即便从兴奋的情绪中沉静下来认真地欣赏这部中国的经典作品。“梁祝”的版本众多,但是由这架制造于上世纪80年代,设计于17世纪的墨绿色羽管键琴③和曼陀林的配合演奏却是第一次。尽管这样的搭配“洋味十足”,但整体音响的品质却一点不会让中国听众觉得陌生或者异样。曼陀林的音色在拨奏时与传统乐器琵琶的“轮指”技巧极为契合,因而聆听起来亲切、温暖。在乐曲的结尾处我听见了几位听众按捺不住内心的激动随着音乐一同哼鸣。我知道这其实是对舞台中央两位演奏大师的认可,也是对本场音乐会最为有力的肯定。

四

整场音乐会带给笔者的总体感受莫过于八个字来形容:技巧娴熟、配合精妙。毫无疑问,无论是从两件乐器的配合、独奏或是曲目的编排、创意角度,还是从听众的整体表现、评价等多重角度都表示出这场音乐的成功。然而,成功的音乐会不仅在于能够为听众带来余音绕梁的感受,更要为人们留下回味和思索的空间。后者也是笔者在欣赏音乐会时极为看重的。小小的“边缘乐器”——曼陀林何以震撼京城的听众,登顶世界的古典乐坛?这不禁为笔者带来了思考。曼陀林的演奏主要流行于意大利和美国,并且多用于乡村音乐,是一件不折不扣的民间乐器。然而艾维·阿威塔却带着它,琴音遍布全世界,其中包括纽约的卡内基音乐厅、林肯中心、柏林爱乐厅等世界顶级的音乐厅。合作的音乐家更不乏著名指挥西蒙·拉特,前几年已故的大提琴家、指挥家罗斯特罗波维奇等。2011年更是成功签约世界顶级古典音乐DG公司。当然,艾维·阿威塔娴熟的演奏技艺是取得这些不俗成绩的基础,但更为重要的是那些专门为他打造的作品拓宽了人们对曼陀林的理解,最终成就了艾维·阿威塔的辉煌,打开了国际市场,并向全世界的听众展示这件来自意大利的传统乐器。

平心而论,纵观中国大量的传统民间乐器,比如琵琶、阮等等,从历史、音响等方面都能够与曼陀林相媲美,甚至我们的流传更为悠久。而中国也不乏长期活跃在舞台上的优秀演奏家以及专业人才,其中一部分演奏家的足迹更是遍布世界。举办音乐会不难,难在如何能让外国的听众过耳不忘,难在如何将我国的乐器真正推入世界的舞台,同时还保留自身的艺术特点。这不是用我国的传统乐器演奏几首莫扎特或是贝多芬的小片段能够解决的。所以说,需要作曲家与演奏家相互的配合、推陈出新才能做出斐然的成绩。尽管这条发扬传统乐器的道路对于我们来说依然任重道远,但是我们有理由相信,我国的音乐家们终将创造辉煌。

①③北京中山音乐堂本场音乐会节目单,艾维·阿威塔语。

②音乐家沙勒夫演奏前对返场曲目的描述。

马磊 河北师范大学音乐学院副教授

(责任编辑 荣英涛)