2012摄影展览与奖项亮点回顾

2012-12-28叶子

编者按:精彩的2012年即将过去。这一年,摄影史上的大师原作越来越频繁地在国内展出,让人们得以更好地领略摄影艺术的精髓;手机摄影与社交网络的结合将“决定性瞬间”的创作与发表能力交给了每一个普通人,在这一年生发出更多新奇和有影响力的作品;与此同时,摄影节上的重头演讲、新闻摄影比赛年度照片所揭示的“勇气”与遭受的“质疑”,新生摄影师关注的题材……这些大大小小的事件都在不断丰富和挑战人们对于摄影的认识。我们从一年中的摄影展览和奖项中选取了部分值得注意的亮点进行回顾,力图呈现对2012年摄影文化发展的感性印象。

“普通人的勇气”

2月10日,第55届世界新闻摄影比赛(World Press Photo)——“荷赛奖”获奖作品名单在荷兰阿姆斯特丹向媒体公布。来自西班牙的摄影师Samuel Aranda凭借作品《怀抱中的也门男子》获得年度大奖。有评委认为这幅照片“显示了一个凄美富有同情心的时刻,人类承受了重要事件的后果,这些事件依然存在。我们可能永远不知道这个女人是谁,她抱着受伤的亲属,但是他们成为了体现普通人勇气的鲜活形象,正是普通人在谱写中东历史上重要的篇章。”

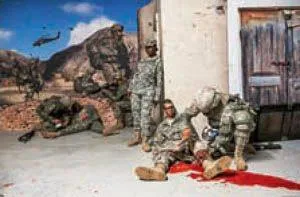

年度照片遭PS质疑

第八届中国国际新闻摄影比赛(华赛)评选结果于3月25日在浙江杭州揭晓,路透社记者高安-托马斯维克(Goran Tomasevic)的作品《利比亚冲突》获得2011年度新闻照片大奖。不过,就在获奖作品为期两周的公示期内,这幅作品却遭到了真实性质疑,被认为其经过PS处理。之后,由7位专家组成的鉴定委员会对图片《利比亚冲突》的原始数据进行了技术鉴定,确认该图片虽然经过剪裁和影调处理,但并没有添加或改变画面元素,符合新闻摄影真实性要求和华赛评选规则。

普利策奖颁给外国新闻机构

4月16日,美国哥伦比亚大学新闻学院公布了一年一度的普利策新闻奖获奖名单,此次奖项名单中罕见地出现了一家美国之外的媒体。当日颁布的普利策奖的突发新闻图片奖颁给了法新社摄影记者马苏德·侯赛尼(Massoud Hossaini),侯赛尼因记录去年12月6日阿富汗首都喀布尔发生的一起自杀炸弹爆炸事件的一幅新闻图片获得此奖,这名1981年阿富汗出生的摄影记者是法新社雇员。颁奖给外国新闻机构,在普利策近百年的历史上极其罕见。哥伦比亚大学普利策新闻奖网站编辑克劳迪娅·维斯伯格给出的解释是,凡是刊登在美国国内报纸或者网站上的照片都符合普利策奖的评审条件,无论来源于哪家新闻机构。

静默的力量

4月20日,经过国际评委会的认真遴选,2012三影堂摄影奖评选结果揭晓。张晋凭借其纯手工摄影《又一季》获得本届三影堂摄影奖大奖(获得奖金八万元)。《又一季》的拍摄背景是2ef3f5fe591f78ec45b1d3156442130c027fb39ed0b23178ac1b4d279141d452古丝绸之路,摄影师张晋选取地处西北的其中一段作为样本,拍摄的是自然或生命在季节轮替间的生长枯荣。于是沙漠、动植物、甚至是天空和水域都成为了关注的对象,大到一座塔楼、一个湖泊、小到一株藤蔓、一朵白云,都在镜头的注视中偶遇,铺排、陈列、最后成为张晋收纳的影像。与当下众多喧嚣、浮华的影像相比,《又一季》的影像素净、简洁、有份难得的雅致,画面传递出静默的力量。

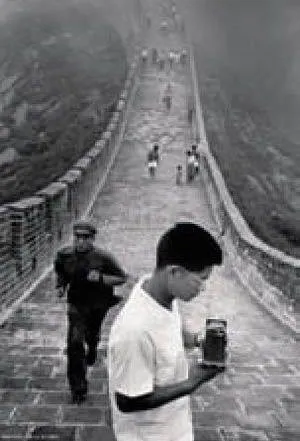

中国的老朋友马克·吕布

5月25日-6月15日,作为“中法文化之春”艺术节的组成部分,“直觉的瞬间——马克·吕布摄影回顾展”在广东美术馆举行。展览展出137张马克·吕布的作品,创作年代跨度达50年。马克的作品充满理性的完美构图﹑悲天悯人的情怀和轻松诗意的节奏。马克·吕布是法国著名摄影家,备受中国摄影界推崇 。1957年,他报道中国的第一张图片发表,从那时起他先后6次访问中国,观察和记录了中国发生的许多历史大事,对于反映当时中国的社会现状与历史特色起着见证与忠实记录的作用。他坚持抓拍,不干涉对象,只用现场光,作品注重细节与内涵。

“私写真”的姿态

7月1日,荒木经惟个展《感伤之旅、堕乐园》在北京三影堂摄影艺术中心展出,此次展出了他早期的百余张摄影作品《感伤之旅》和最新的摄影作品《堕乐园》。1971年,荒木携妻子青木阳子旅行结婚,途中拍下了《感伤之旅》,以“私写真”的姿态确立了他的个人摄影宣言。“《感伤之旅》是我的爱,也是我作为摄影师的决心。我拍摄自己的新婚旅行,所以是真实的摄影”。可以说,荒木从这本自叙体摄影集开始踏上了艺术的旅程。其后的《春之旅》和《冬日之旅》又以忧伤和叹息拍摄了阳子的故去和爱猫奇洛的离世,以看似平淡的视角和手法昭示了荒木的另一面。

“见证”世界摄影史

第四届大理国际影会于8月10日-15日在大理古城举办。美国收藏家史蒂芬·怀特的《摄影历史》私人典藏展首次走进中国,这个世界级典藏展曾在纽约现代艺术博物馆展出并轰动一时。此次怀特从中精选了110幅作品,创作时间从1843年—1993年,全部出自世界摄影史上最重要的86位摄影大师之手,分别以碳素印相、盐纸印相、白(或蛋白银)印相法、铂金印相、明胶银盐、调色溴盐、显色(C型)彩印、彩色耦合印相、宝丽来、网印等20多种工艺制成,摄影术发明以来最重要的制作工艺一应俱全。让参观者穿越时空,见证世界摄影的历史。

“重新发明摄影”

8月19日,国内首个大型iPhone摄影展《城市闪影》在广州T.I.T创意园流行美首发空间开幕。该展览由著名策展人曾翰策划,展出超过30名摄影师的近200张摄影作品,可能是迄今为止国内规模最大的iPhone摄影展。对于一些摄影原教旨主义者来说,iPhone可能根本就算不上是相机,或者顶多比卡片机强一点点。但对于另一些人来说,iPhone强大的拍照功能+丰富的摄影App带来的可能正如乔布斯生前希望的那样:“重新发明摄影”。拍照+后期处理+即时发布到社交网络,不仅将主流摄影师与媒体采用的“拍摄+PS+出版”一下子缩短到了几分钟,更重要的是将拍摄“决定性瞬间”的创作与发表能力一次性交给了无数原本对于摄影敬而远之的普通人。

未现身的大师

9月,只要身处第十二届平遥摄影节的现场,随时都可以听见人们讨论寇德卡。然而不知出于什么原因,原本计划来中国的寇德卡一直到展览开幕也未现身。从寇德卡出道以来,他就拒绝上照、拒绝访问、拒绝解释自己的作品、拒绝发表艺术观,几乎除了发表照片以外,他拒绝了一切。寇德卡到底是怎样的一个人呢?一位评论家沙伦纳夫(Dam'ele Sallenave)曾这么说他:“寇德卡的离群独居让人想起卢梭——一个热爱人类但厌恶与人交往的人;充满着对不可能重返的黄金时代的向往。”

作为摄影家的格瓦拉

展览《摄影家格瓦拉》于9月8日至10月10日在三影堂摄影艺术中心举行。格瓦拉一直以革命者的形象闻名于世,阿尔伯托·柯尔达(Alberto Korda)拍摄的照片《英勇的游击队员》(Guerrillero Heroico)自1960年问世以来,被广为复制和传播,以至有人将切·格瓦拉(1928-1967年)的肖像列为世界上最著名的照片。此次《摄影家格瓦拉》展颠覆了人们的传统看法,将相机放回到这个偶像级人物的手中。让人们看到一个作为艺术家、摄影师的有血有肉的格瓦拉。

关于“摄影本体论”的不同论调

10月12日,济南国际摄影双年展在山东工艺美院拉开帷幕,共展出了60余个展览,此次展览以关注摄影本身为出发点,拨离了由摄协组织等的沙龙摄影和新闻摄影,完全回到摄影艺术本身。詹姆斯·纳切威的出现是一大亮点,这位当今最广为人知的战地摄影师的演讲成为双年展的重头戏。纳切威在演讲中表示:摄影本身不重要,重要的是拿它来做什么。有意思的是,这个观点与该双年展的基调是相冲突的。

“好的照片来自于人性”

10月17日,2012年尤金史密斯人道主义纪实摄影奖授予了因长期拍摄“Disco之夜的911”项目而备受关注的马格南图片社成员、美籍摄影师 Peter Van Agtmael。“我一直认为,好的照片来自于人性,而非精心策划。”Agtmael在作品回顾中写道,“很多时候你会发现,在世界的某些角落,施暴抑或受害,英雄抑或恶棍,界限已难以辨别。我只希望这些照片能够呈现出我在经历周遭的真实感受,呈现出这些矛盾与复杂,即便这只是我自身有限的认知与经历。”</