用温暖的方式为社会修补精神

2012-12-28周仰

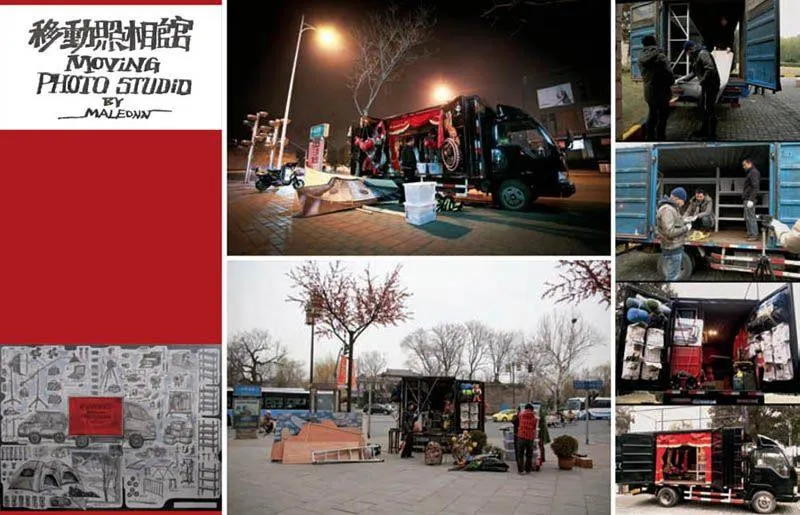

2012年2月17日,晴。一辆不太显眼的深色厢式卡车从上海西南郊区开出,目的地是西边不太远的一个小城市,这是它长达九个月漫游的第一站。

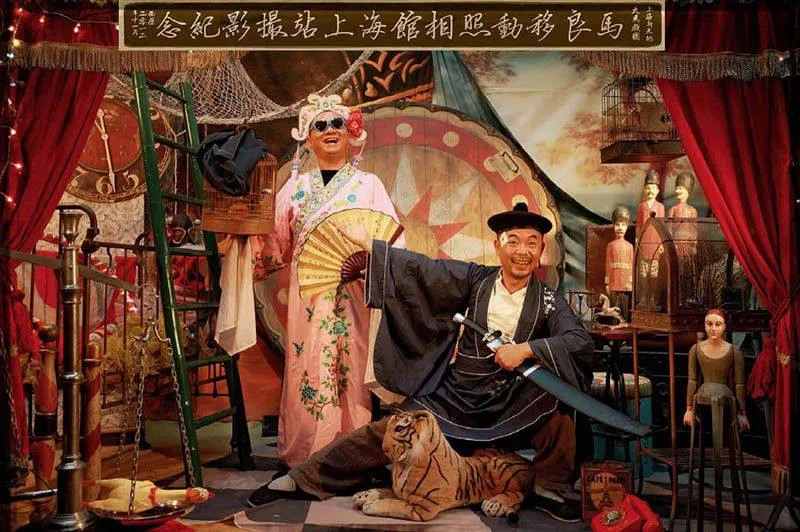

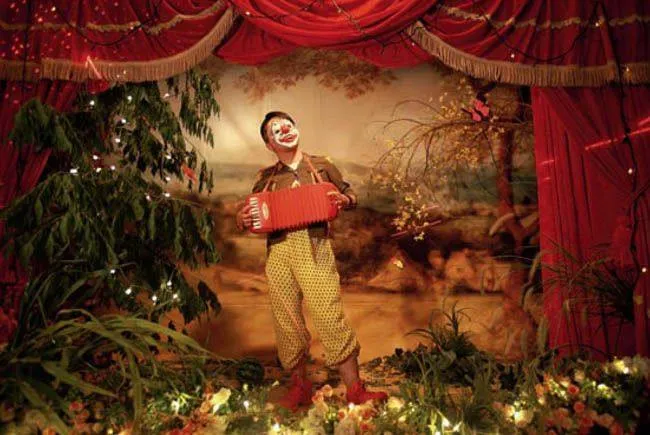

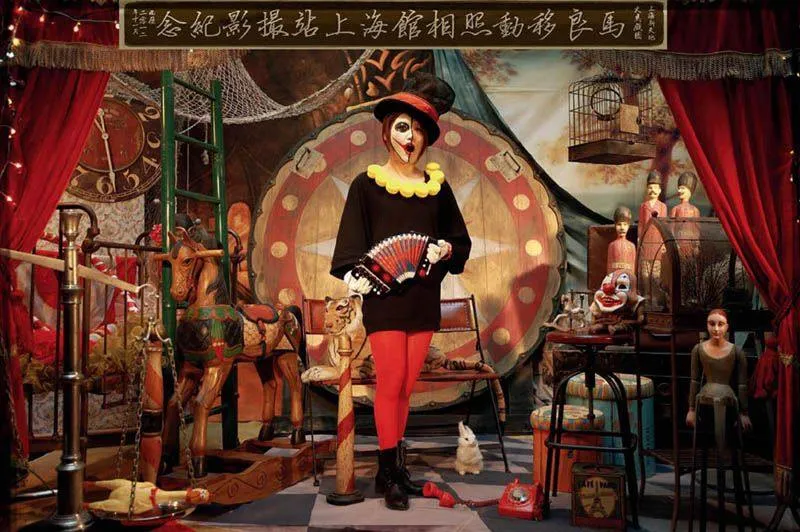

车厢里装的是服装道具和七个好玩的人,其中的“头儿”是一个把胡子编了小辫儿、不太像中年人但也显然不算年轻、看起来有些凶悍实际上很温和的人,他刚好跟我们小时候耳熟能详的一个动画片主人公同名,这个名字就是马良。这位坐在卡车上的马良虽然20岁之前也学过绘画,但没有神笔,他更习惯用照相机将头脑中的画面拿出来让人们看到。当然了,在他九年前决定放弃颇获认可的广告片导演身份从头开始做一个严肃的艺术家的时候,马良也考虑过用画笔来进行表达。当时他的几个要好哥们儿帮他租好工作室,地点在离他原来的公司不到500米,里面颜料画布画笔连音箱都一应俱全。他本以为要做的就是播上音乐开始画画,但一天下来就心慌到不行,必须出门与人接触。就这样,马良放弃了对看着《神笔马良》长大的这代人来说与这个名字最顺理成章地形成联系的一个工具,开始把摄影作为主要的创作手段。不过马良用照相机所创作的,或许更接近绘画而非我们更接受和理解的那类照片——所谓的“真实”的照片。忘记是谁说过:判断一幅名画真假的标准是它是否是声称的那个画家亲手画的,而判断一张照片真假的标准则是看它是否是摆布出来的。以这个添加了道德判断的“标准”来看,马良的照片显然都是“假”的,但是,非写实绝不意味着虚情假意。就像我们明知小说、戏剧中的故事是编的也还是会为那些真情感动,当我们抛开“摄影必须是从真实世界中抓取的片段”这个预设再来看马良的照片,就会发现它们指向的是心里的现实。

作为一个客串记者,我发誓写这么一堆玄乎的文字绝非我的本意。问题是,在连续三天观摩了马良这个历时九个月的“我的移动照相馆”拍摄项目上海站的拍摄现场,并东一搭西一搭跟各路人马聊过几句之后,我依然无法拼凑出这个“在路上”的故事。马良创作生涯中时间跨度最长的这个项目结束一星期后,我来到他位于上海西南郊区的工作室,试图从他这里挖到更多的幕后故事。他正在厨房打鸡蛋,计划炒两个小菜当作晚饭,其中也有我的一份。他养的花猫也一点不怕生,直接往我身上窜,气氛好像是挺自来熟的。只是,关于过去这九个月,除了把它总结为一段结束了的艰难的过程,遇到过好人坏人、司机生病、每三个城市车坏一次的非常不易的创作行为,马良并不想说太多。在拍摄的日子里,马良每天早上10点起就坐在电脑前,让助手开启一瓶红酒,前方是架在三脚架上的照相机,再前方是各种根据心情来布置的属于另一个时空的场景。他手握快门遥控器,眼睛盯着屏幕上即时显示的影像进行现场调度,如果拍摄对象过于紧张,他就得用上花言巧语,甚至杀手锏——一个能够捏出响声的橡皮猪,通常这招总是能让取景框里的人放下面对镜头时天然的戒备。平均每天接近10小时的工作状态,让刚刚过去的时光只在头脑中留下笼统的印象,去回忆任何细节都是令人疲惫的。

帘幕外边,马良的助手们帮助参与者一起挑选服装道具、裁切并装裱刚打印好的要送给参与者的照片,同时互相开着玩笑。关于移动照相馆的故事,他们倒是贡献出一些印象深刻的片段。

这一年中,在离上海直线距离最远的拍摄地点内蒙古,拍摄团队和素未谋面的做音乐的朋友终于见面,他们的传统音乐呼麦让所有人都深受感动,即便一个字也听不懂。聚餐时,他们得知当天是拍摄团队中一个成员的生日,还特地为他再次演唱。听过他们解释的歌词意思后,这个过生日的从西藏寺庙中走出来的大男孩发现居然在另一个民族的音乐中找到了自己生命的轨迹。九个月时间,35个城市,28000公里路程。听起来,这很容易让人想到“流浪”、“出走”之类被文艺青年们浪漫化了的概念,但“我的移动照相馆”实施起来,并不能像流浪那样信马由缰。从征集参与者到确定每个城市的拍摄场地、住宿,甄选参与者等等,这个过程持续了半个月,这期间微博发挥了决定性作用。团队中有一人负责从报名者中选择拍摄对象,要求是要在私信中认真写个故事。他说,印象最深刻的是一位成都的女孩,她希望拍摄可以让在车祸中脸上留了伤疤的男友重拾自信。

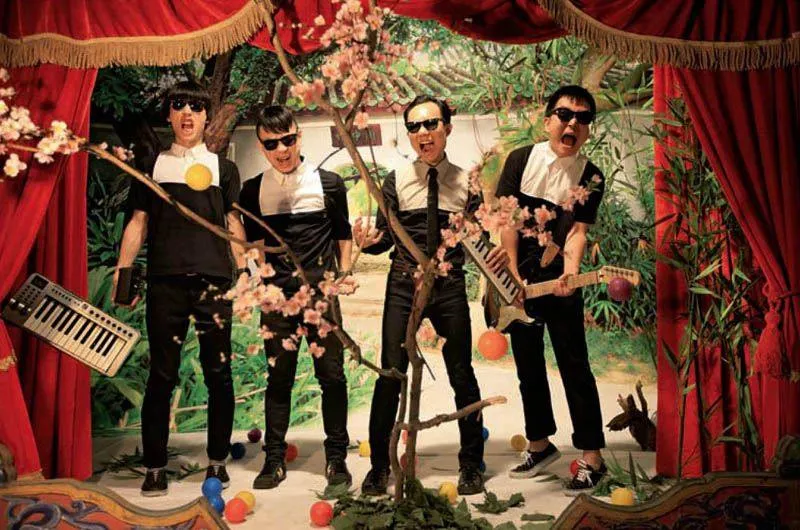

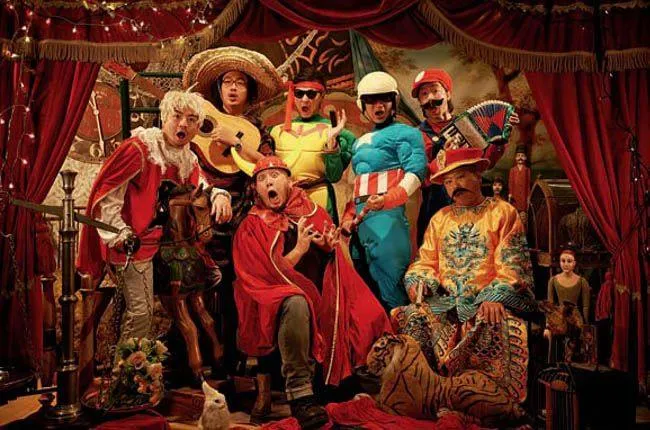

当然了,并不是所有的故事都是煽情的,在上海站,我看到更多的幻想。那块四五平米、被影棚灯照亮的马戏团主题的布景中,各路梦幻人物轮番登场,三岁的超人、军阀和姨太太们、会弹会唱的文艺女兵、扛着枪的白雪公主以及画了半张小丑脸的美女。间或也有为了重新体验拍照的仪式感,本色上阵的小情侣,本来想要庄重地被拍摄一回但还是被马良手中会出声儿的猪逗乐了。

在每个被拍摄者上场之前,马良会问他们自己的想法。很显然,这样一个项目中,马良和他们的关系已经不再是拍摄者和被摄者。这些站到镜头前面的人,都成了艺术作品的合作者。对马良来说,重要的是他创造了这么一个环境,一种可能性,哪怕被摄者把他们自己当作是真正的创作者,或者外界把这个项目看作共同创作、行为艺术等等,马良都无所谓。但是等等,这个“无所谓”,并不是他已经把他人的评论置之度外——他明白这是不可能的。人活于世,终究是会受到他人看法的影响,如果总是被批评,心中不免难过。在开始影像创作的最初几年,马良的作品经常被专业人士讽刺,他把内心中纯真的东西放到了作品之中,得到的却是否定,这让他觉得无助和幻灭。或许习惯在口头上挂着“无所谓”、“他们爱怎么定义就怎么定义”,是幻灭之后为了继续创作而进行的自我暗示,是孤独而又期许理解和尊重的创作者给自己戴上的面具。即便创作不是想象中的自由飞翔,也必须继续下去,按照他自己的方式继续下去。平衡总还是可以找到的,从最初自己网站上支持的留言,到现在微博中得到的赞许,用马良自己的话说,“表扬的就多记住一些,批评的就忘掉。”靠着这样微弱的安慰,他熬过来了,并且最终掌握了跟观众交流的途径。

能够听到马良比较畅快地谈创作和困顿,其实我也熬过了一段让人沮丧的冷场。为了那些将在三五个月之后才会突然地一个片段一个片段地跳入马良脑子里的“我的移动照相馆”幕后故事,我想我问了各种傻问题,包括在拍摄现场他是怎样判断“拍到了”需要的画面——这是每个摄影师必备的直觉。“拍到了”就是“拍到了一张漂亮的照片”,美是马良作品中必不可少的元素。不管外界怎么定义他,在马良心里他自认为是一个“美术家”。他认为“艺术的终极目的是安抚”,本来生命就是不美好的,因为有死亡,有疾病等等,刺痛已经够多了,所以他选择用作品给世界安抚。“(作为创作者)必须选择用批判还是温暖的方式去创作的时候,我就是不喜欢批判,就是喜欢用一种温暖的方式去为社会建立精神上的修补。”

Q:“我的移动照相馆”是一个有意思又非常累人的项目,最初是怎么想要让照相馆移动起来的?一共去了多少个城市?

A:我的工作室那么多年就是个照相馆,但是后来不得不搬迁,于是我想那就干脆把它装到轮子上,去全中国给大家拍照。最早的想法是在每个城市租房子,租三个月、半年,开个照相馆,后来觉得这个风险太大,成本不可控制,然后就想到这个卡车。本来也想过把照相馆装在卡车里面,后来发现太贵了,路上的费用太高。最后就弄了一辆普通的卡车,到每个城市找地方来拍。我们前后准备了半年,最早计划55个城市,但还没出发就发现有些城市根本没人报名或者只有一两个报名者,我们就放弃了。最后一共是35个城市。有一些原以为是文化城市,结果没有人对文化有兴趣。

Q:2012年你除了完成了“我的移动照相馆”的拍摄,还出版了一本《坦白书》,在一开始你写到,视觉是一个哑谜,而文字的比较坦白直接,那么哑谜的答案和坦白的内容是同一个东西吗?那是怎样一个东西?

A:没什么区别,其实就是我,就是作者和世界的关系。作品就是作者跟世界之间的关系,作者坐下来跟这个世界聊聊,向一些未知的人和事物去表达一些情感,这个过程就是作品。每个人都有自己的语言方式,因为人不一样,所以作品也应该是千奇百怪的。

Q:那么你的视觉作品和你的文字是怎样的关系?

A:其实我的文字大概算是一个桥梁。作品在你面前,但是你我之间有一条护城河,怎么形成的呢?其实是视觉经验。我们从小学美术,所以会觉得这样(表达)不复杂,但普通人又觉得简直看不懂,太复杂了。但我们又不能为了让他们看懂就把作品做得很简单,所以虽然观众和作品近在咫尺,却隔着天堑。我之前是觉得这没什么好解释的,就让他们猜吧,视觉本来就是沉默的。后来我发现写文章,虽然不是写作品本身,而是写别的东西,却可以成为一个钥匙,让观众可以猜得更准,更容易理解,至少现在观众不会认为我是一个故弄玄虚的人。

Q:你选择呈现作品的方式,其实跟你早年学美术、还有做了很多年广告片导演的经历是有关的?

A:这是有必然联系的。刚开始拍照片的时候很多人觉得我很聪明,不去拍纪实而选择拍这样一种照片,但我也不愿意多解释,时间长了大家自然会看到这是必然的。我出生于一个戏剧家庭,小时候也做过演员,所以戏剧在我身上是有烙印的。然后第一份工作是广告片的导演,所以戏剧性在我的作品中是很主导的。另外就是学美术的经历。我没学过摄影,学的是画画,所以虽然用照相机创作,但最终的东西是更倾向于绘画的,是完全被设计好的,有草图的。只不过别人画画是在空白的画布上一笔一笔画出来,而我是在时间和空间中慢慢让人穿上服装画上胡子什么的,然后再去定格下来。我从小喜欢诗歌,喜欢文学,我作品中的文学性也是不可逃避的。有时候自己冷静地看,跟同时代其他的(摄影)人比较,我的叙事性更复杂。这都是我成长的历程,慢慢成熟了开始创作的时候,这就是唯一的道路。萨特说,人生是无数条线交汇的点,那个点就是你。无数条线就是我的职业、家庭、成长经历、长相等等,交汇成了我的作品。

Q:我以前听过你的讲座,你可能更倾向于定位自己是一个视觉艺术家而不是一个摄影师,但你还是一直在拍照片,现在你会怎么定位自己?

A:其实不管我怎么定义,别人都是乱讲的,也不会听你的。刚开始的时候我也不喜欢摄影师这个说法,但是你自己说是视觉艺术家,人家又觉得你矫情,还是说你是摄影师。到了艺术圈子里你说自己是摄影师,别人又说你是图片艺术家。所以不是你说了算,别人都给你定义好了。不过我现在自己会更喜欢“创作者”这个说法,它对我来说更宽泛。而且我也确实是什么东西都做的,包括绘画、装置什么的,这些观众现在看不见,或许很多年之后他们会看到一个展览。</