中共革命与冀中乡村社会流动(1937—1949)

2012-12-28杨豪

杨豪

(南开大学历史学院,天津 300071)

中共革命与冀中乡村社会流动(1937—1949)

杨豪

(南开大学历史学院,天津 300071)

不同于传统的乡村社会流动,1937—1949年冀中乡村的社会流动是中共革命主导下的社会流动。这种政治外力主导下的社会流动跟西方社会学语境下的社会流动也存在着本质上的不同,因为这种社会流动的运行所彰显出的并不是冀中乡村社会经济的高度发展,而是冀中乡村社会经济结构的剧烈变迁,同时也凸显出了中共革命下冀中乡村社会的开放程度之高。在中共革命所主导的社会流动机制中,冀中乡村的地主和农民还都表现出了明显的理性,使中共革命的实践一度变成了世俗化的社会运行,地主和农民所选择的实际路径就具有很明显的博弈性质和理性色彩,是一种在综合思考中共政策、地方环境及自身条件三方面内容的基础上所做出的选择。

中共革命;冀中乡村;社会流动;理性

社会流动是社会学研究的核心概念之一,是指“社会成员在社会关系的空间中从一个社会位置向另一个社会位置的移动”[1],作为社会经济发展指示器的社会流动是社会运行中最重要的基本环节之一。然而,目前学术界对于中共革命与乡村社会流动的研究仍然相对薄弱,且研究也主要是从阶层及阶级分化的视角出发的①这方面的主要代表性成果有嘉图的《走向革命——华北的战争、社会变革和中国共产党,1937—1945》(中共党史资料出版社,1987年版)、王先明的《变动时代的乡绅——乡绅与乡村社会结构变迁(1901—1945)》(人民出版社,2009年版)、渠桂萍的《华北乡村民众视野中的社会分层及其变动(1901—1949)》(人民出版社,2010年版)、江沛的《华北抗日根据地的社会变迁评析》(《抗日战争研究》,2000年第2期)、肖铁肩的《近代中国农村的阶级分化与中共的阶级政策》(《湖湘论坛》,2003年第5期)等等。。其实,这种宏观层面和表达层面的研究往往忽略了中共革命下乡村社会流动机制的变迁,也忽略了乡村地主和农民的主观能动性,更忽略了中共革命所要面对的困难和阻碍。因此,本文将在学术界以往研究成果的基础上,利用档案和汇编资料,试图从微观层面和实践层面上来探讨中共革命与冀中乡村社会流动,同时尽量还原以全面“人”为中心的复杂而多元的历史场景。

一、理论与实践的背离:中共革命下社会流动率的估计

社会流动率是反映社会流动规模及频率的重要砝码,也是衡量一个社会综合发展水平的重要参照物。西方社会学认为,如果一个社会的社会流动率越高,那么这个社会中社会流动的规模也就越大,频率也就越高,而这个社会的综合发展水平也就越高;反之则异然。在中共革命介入之前,冀中乡村的社会流动率是比较低的,而且政权的力量一般也不会轻易干预乡村社会流动的机制运行的,但是随着中共革命的逐步介入,冀中乡村的社会流动率发生了根本性的变动,中共革命逐渐成为了冀中乡村社会流动机制运行的主导性动力,冀中乡村社会流动也越来越成为了中共政权下“有计划的社会变迁”工程中的一部分。

由于缺乏精确的、全面的、长时段的统计资料,因此笔者只能通过微观层次上的统计资料来估计冀中乡村的社会流动率,并以此来衡量中共革命下社会流动变迁的深度和广度。1948年冀中统累税调查研究组对冀中地区五个县六个村的阶层户数变化情况进行了调查。

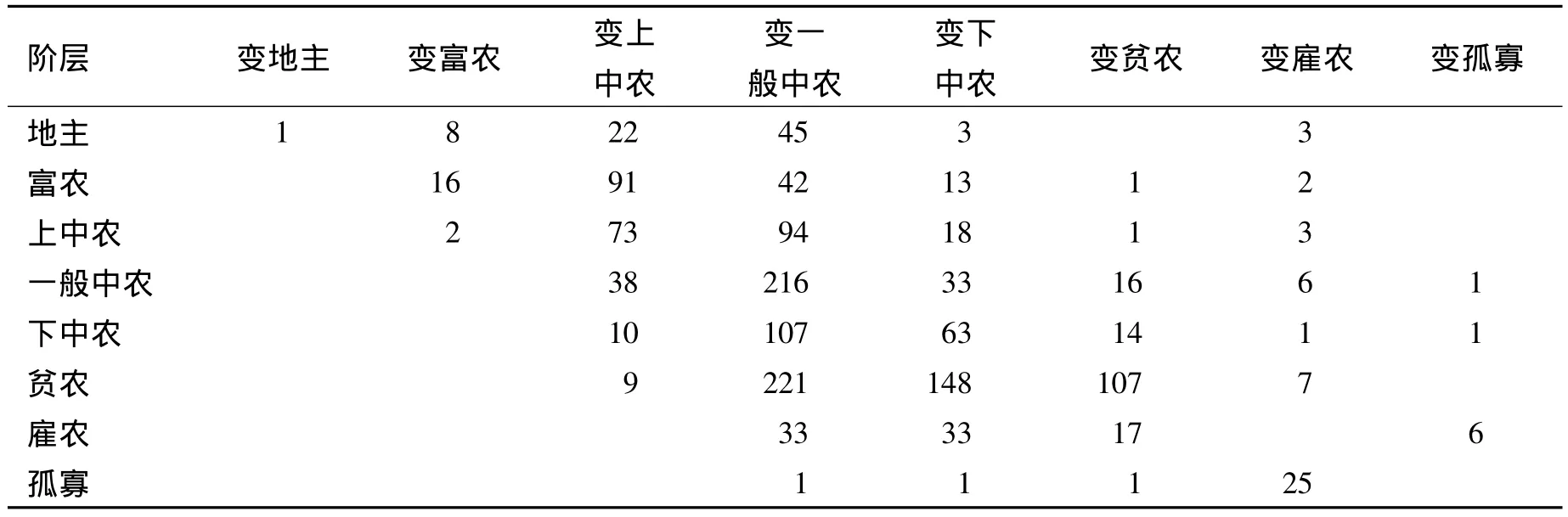

表1 冀中五个县六个村1937年到1947年十年来阶层户数变化表

这个调查资料共统计了冀中五个县六个村的1563户民众从1937年到1947年间的阶层户数的变化情况,其中阶层户数变动的共计1046户,约占总户数的66.92%,包括阶层向上变动的618户,约占总户数的39.54%,阶层向下变动的428户,约占总户数的27.38%;而阶层维持原状的共计517户,约占总户数的30.08%。由于社会流动率是一个比值,所以以户数为单位的阶层户数的变化情况也正是以人数为单位的社会流动的射影,也就是说这五个县六个村1563户民众的社会流动率就是66.92%,其中向上流动率为39.54%,向下流动率为27.38%。

从上表的分析中可以得知,中共革命下冀中乡村的社会流动率是非常高的。西方社会学认为社会流动率也是衡量一个社会综合发展水平的重要参照物,我们若按照此观点进行继续推理的话,那么如此之高甚至超过当今发达国家社会的社会流动率反映出的则是冀中乡村社会经济的高度发展。事实上,处于特殊环境下的冀中乡村的社会经济是不可能有太大规模的发展的。一则,由于战争的长期破坏,社会财富损失巨大,城乡之间的联系多被打破,社会经济的发展受到了严重的破坏和阻碍。二则,冀中乡村的负担也是比较重的,“人民负担一般占其总收入25%(村负担平均占总负担36%),甚至有些村庄每分竟达百斤米以上,人力、畜力负担更难以数计。”[2]三则,由于特殊的历史时期,社会财富也存在着被浪费的现象。即便是翻身的农民也浪费了大量的社会财富,比如“交河个别村庄吃伙饭,常河李王庄只香油即用了三十斤。静海南里屯分配果实后,不加珍惜唱了三天旧戏,家家接亲戚叫朋友”[3]130。既然事实上冀中乡村的社会经济没有获得大规模的发展,那么究竟是社会学的理论存在问题,还是某种情况的存在干扰了这种理论的运行呢?

其实,西方社会学理论是根植于西方资本主义社会化大生产的语境之中的,是一种社会稳定状态下的长期观察,而中共革命下的冀中乡村社会却是一个变动激烈的社会,同时又是一种政策主导下的社会变迁,因此,西方社会学理论跟中共革命下的乡村土壤存在着一定的不协调。也就说,西方社会流动理论并不存在某种问题,而是不适用于社会变迁剧烈的中共革命场域。这也提醒我们,在运用西方理论和方法时,还应该考虑到这些理论和方法的本土化建设。

在1937—1949年冀中乡村的社会流动机制运行中,中共革命扶持边缘、挑战中心的政策性因素起了决定性的作用,因为66.92%的社会流动率、39.54%的向上流动率和27.38%的向下流动率在正常的社会运行中是基本上不太可能出现的,它们只会出现在社会变迁急剧的革命年代。也就是说,不同于传统的社会流动,冀中乡村的社会流动是中共革命主导下的社会流动,所以自抗日根据地时期开始中共革命便对冀中乡村社会流动的运行产生了重要的影响,使得冀中乡村社会流动的运行一直摆脱不了政治化的趋势,而这也正是政治性因素展现在中国乡村社会流动上的最典型图式。总之,1937—1949年冀中乡村的超高社会流动率并不是冀中乡村社会经济高度发展的射影,而是冀中乡村社会变迁剧烈的一面镜子,但是仍然可以反映出中共革命下冀中乡村的社会开放程度是比较高的。

二、博弈:地主的社会流动策略

在中共革命的进程中,拥有成功传统的地主阶层也并不都是一味被动地接受中共革命所主导的社会流动机制的,他们其中的一部分人跟中共革命进行了某种意义上的博弈,只不过这些博弈大都不具备明显的暴力色彩,而是运用一些较为隐蔽性的手段进行抵制罢了。作为一个阶层,地主阶层从整体上被边缘化了,地主阶层也实现了结构性的向下流动,但是地主阶层中的某些个人却采取了种种策略以避免自身的向下流动,有些个人甚至还实现了自由向上流动。当然,由于特殊的历史环境,中共革命场域下的冀中乡村地主大都对向上流动失去了信心,他们的策略大都是力图保全住当前的社会地位及经济财产,从而避免自身的急速向下流动。

在冀中根据地开创之初,除了少数的开明地主响应中共革命的政策以外,大多数的地主都采取了对抗的策略,他们或者利用自己政治经济地位威胁农民,或者以增租对抗减租,或者隐瞒黑地逃避负担,或者直接对抗中共政权。随着政权的巩固,他们转而开始“进行隐蔽的斗争,企图利用党来作为保护其财产、保护其剥削或保护其安全之工具”[4]。在这一时期,特别是《双十纲领》颁布以后,冀中乡村的地主大都是采取利用中共政策的策略来避免自身的向下流动,比如说利用中共政权保护工商业的政策将财产转移到工商业,利用中共政权扶持革命富农的政策假借“自耕”之名收回土地,利用中共政权交租交息的政策故意曲解法令等等,更有一些地主“自动赈灾救济的奇迹出现了,自动给佃户娶妻或把女儿下嫁于佃户的趣闻也出现了,口口声声拥护无产阶级利益的地主出现了”[5]。这些策略其实质上是一种以退为进的策略,目的就是避免自身的向下流动,或者是为了尽量缩小向下流动的程度。

如果说在抗日民族统一战线下的冀中乡村地主所采取的博弈策略表现的还不够明确的话,那么解放战争时期冀中乡村地主所采取的博弈策略可能就更具有代表性了,因为这个时期是地主阶层整体实现结构性向下流动的时期,因此更能够展示出地主跟中共革命及农民之间的利益博弈。为了跟中共革命所主导的社会流动政策进行博弈,冀中乡村的地主采取了许多的策略,这些策略大致如下:

主动对抗。这一策略主要发生在中共政权控制比较薄弱地区或者革命运动的早期,一些地主趁着中共政权还没有巩固,革命运动还没有发动起来,或者农民的觉悟也还没有提高起来,就对农民进行威胁和恐吓,如“束鹿某村反动地主每夜跳到农民家里,威胁软化,并贴发动标语下毒暗杀”[3]131。还有些地主利用爪牙,预先布好圈套,操纵基层组织,直接对抗中共政权,如晋县一些村庄的地主就操纵贫民团,打击土地改革积极分子,并借以保护自己的财产[6]。其实,中共的革命政策在实践的运行中也确实激化了很多的矛盾,除了地主和农民之间的矛盾之外,群众和干部之间的矛盾、贫雇农和中农之间矛盾也是很明显的,而这也正为地主制造、转移矛盾以对抗中共革命创造了条件。在交河七区某村地主就煽动群众,发对村干部多分果实,成立了新农会,反对区干部[7]381。

收买干部。中共政权的基层干部掌握着大量的资源,同时也拥有着很大的权威,因此收买干部也成为了冀中乡村地主保持社会地位、保护财产进而避免自身向下流动的一种策略。地主收买干部的方式主要包括两种,一为美人计收买,如在宁晋“地主们就让干部们去他们家去,并把他们家的女的说给干部”[8];二为财物收买,如“献县南关地主请农会主任吃喝,地主曹国封找的干部家去硬给十亩地,青沧交地主杨秀俊用十万元买十匹布给民兵”[7]380。

利用政策及习俗。中共政权有献田的政策,有些地主“早早底得到消息,就把坏地主动拿出来,拉拢干部,实在不行了,才把好地也拿出来”[9];中共政权有保护工商业的政策,地主就“为了隐藏资产,冒充工商业,实际并没有经营”[10];民间习俗有分家的传统,地主便紧急分家,如保定的一个地主,便采取分家的策略,将土地分散在了四个儿子的名下[11],以化大为小,从而逃避斗争。地方性习俗中有“弱者的武器”的传统,地主便冒充穷人,极力强调斗争后的生活情况,以博取社会同情,从而达到保护财产及避免被斗争的目的。

造谣生事。解放战争时期是社会高度整合的历史时期,信息空间内可以说充满了各类信息,乡村各阶层民众对各种信息的传播也更为敏感,而这则正为某些地主造谣生事策略的出现准备了必要的土壤。当时地主最普遍的就是“制造变天思想,说中央军快来了,镇压群众斗争情绪”[7]382,企图恐吓农民,借以通过制造紧张氛围来对抗中共革命的政策,从而达到保护自身及自身财产的作用。还有些地主造谣说,中农也要被斗,因为“中农过去当财主尾巴,装没事人,和穷人不一条心”[3]128,并借机来分化农民,以达到其渔翁得利的效果。

消极抵制。为了避免自身的财产被平分,地主还采取了掩埋、变卖、挥霍及破坏等消极性的抵制策略。根据笔者的调查,当代冀中农村中还有可能挖出以前被地主阶层掩埋的浮财来,这一现象足可证明当时地主的掩埋财产之风有多么的盛行。除了掩埋财产以外,变卖财产的策略也十分的普遍,在定县城里的集市上,“粮食、衣物等较前增多一倍,附近几个县份的地主、富农很多到那里去卖粮食。”[3]341更有一些地主选择了挥霍及破坏的策略,如:在“献县、饶阳已经发现地主、富农偷宰牲口、杀猪,或设法把牲畜治死、饿死等情况”[12]。

当然,对于地主的博弈策略,中共政权也采取了一些反博弈策略以限制地主的自由流动,比如用查三代的方式反对地主分家的策略,用洗脸擦黑的方式反对地主混入政权、收买干部的策略,用塑造“天下农民是一家”的话语反对地主挑拨矛盾的策略,用身体惩罚的方式反对地主掩埋、变卖、挥霍及破坏财产的策略。但是,地主的博弈策略毕竟也取得了一定意义上的胜利,比如在抗日战争时期,由于地主对中共的借贷政策的抵制,使得中共的借贷策略具有了革命、调和及妥协的色彩,“新债旧债,一律减息”变为了“旧债继续减息,新债利率自由”[13]。

从另一个方面说,乡村社会的特殊环境又使得中共革命是不可能完全排斥地主阶层的,因为在资源有限的乡村社会中,地主阶层控制着地方上的绝大多数资源,而农民阶层则基本上毫无优势可言,甚至还需要依附于这些地方精英。因此,在根据地开创的初期,为了实现民众动员,中共革命也是需要获取地主阶层的支持的。此外,地主阶层的整体素质也是较农民阶层为高的,中共革命也是需要地主阶层中的人才的,尤其是由于文字能力的重要性,造成中共政权本身也是怀着十分复杂而又矛盾的心情看待和对待地主阶层。在冀中乡村,地主“往往有一技之长(如敢干、会奉承、念书懂字、能活动,可以搞好表面一套工作等等),所以往往蒙蔽我之分区委同志,或者有时我们同志不会算账,不会掌握村政权,只有找个秘书来帮忙”[14]719,但是这样一来,也就为地主实现自由向上流动创造了条件。

事实也证明,很多地主也确实借助中共革命下的社会流动机制实现了自由向上流动,地主出身的地方精英也确实在中共政权的精英群体中占有着比较重要的位置。在冀中区第十一分区分区级各机关90名干部中,地主出身的干部就有30名,占总干部数的三分之一[15],在冀中区第八、九、十一三个专区的12276名小学教师中,地主成分的就有1079人[16]。

三、理性:农民的社会流动选择

“农民参与有组织的革命运动,是农民在革命组织提供的利益刺激下为解决某些个人和农村社会问题而做出的尝试,”[17]是一种理性的选择。在中共革命进程中,农民阶层处于中共革命所主导的社会流动机制中的核心位置,同时农民阶层又是中共革命的最大受益者,因此,农民实现自身自由向上流动的机会要比地主要多得多,理性选择的余地也要多得多。经历过中共革命政策后的农民也认识到了通过占有政治资本实现自由向上流动的可行性、快速性及优越性,因为在中共革命所主导的社会流动机制中,农民可以上升为新型的政治精英,上升为各类社区的新型领袖,上升为社会分层体制中的上层宠儿。这种机遇对于很多农民的吸引力无疑是巨大的,因此经过理性思考后的农民比较容易做出对自身的最优化选择。与此同时,借助中共革命,农民阶层实现了结构性的向上流动,但是革命创造的自由向上流动机会毕竟有限,所以并不是农民阶层中每个人都能够借助中共革命实现自由向上流动。中共革命下的社会流动是中共政策、地方环境及个人能力三方面互动的结果,更是以“人”为中心的复杂而又多元的历史场景的真实射影。

在抗日战争时期,尽管冀中乡村的社会流动机制是“均衡化”的社会流动机制,但是在社会流动机制的实践运行中,中共革命所扶持的农民仍然是拥有很明显的优势。以参加政权工作为例,中共政权规定“在选择提拔干部的时候,应该特别注意到他的斗争历史、政治坚定性和他同群众的联系,而不是仅仅以能说话、能写文章、有干才来作选择提拔干部的取舍标准”[18],也就是说,中共政权是很注重成分的。但是在统一战线的方针下,又由于“我们区村同志一般经验较少,战胜环境残酷等原因,主要负责人应争取优秀的党员充任”[14]424,干部的选拔又是不可能仅仅只依据成分的。可见,抗日战争时期选拔干部的标准是双重标准,即能力和成分,也就是说,能力强同时成分又好的农民是最容易实现自由向上流动的。

到了解放战争时期,农民实现自由向上流动的主要途径也是被中共政权提拔为干部或者骨干。但是什么样的人能被提拔为干部和骨干呢?中共政权要求选择骨干和干部的标准就是“必须在群众运动中发现成分好而又为群众拥护的人。有的认为能干就行,不管成份如何,结果找到些流氓,反与群众脱节,甚至强制群众去斗争;有的认为成份好就行,不管能干不能干,结果找到一些老弱呆笨的人,起不了骨干的作用”[7]374,也就是成分必须要好,又要敢于斗争。其实,一般而言,在革命介入的初期,由于广大农民的斗争情绪还没有被启发起来,同时又面临着“变天”的威胁,打开斗争的局面才是此时中共政权的根本任务,因此此时选拔干部和骨干的主要标准就侧重于敢于不敢于斗争。在这一时期,好斗的农民比较容易走上的领导的岗位。但是等到广大农民的斗争情绪被激发起来、政权巩固以后,稳定社会环境、发展生产及支援战争便成为了此时中共政权的根本任务,因此此时选拔干部和骨干的主要标准就开始侧重于成分和生产能力。在这一时期,成分好、生产能力突出的农民比较容易走上了领导的岗位。因此,农民要想上升为干部和骨干,就必须理性的考虑中共的政策及自身的条件。

在冀中乡村,农民通过理性思考中共政权的政策及自身的条件而实现自由向上流动的例子举不胜举。以中共政权的参军政策为例,中共革命为了鼓励农民参军,制定了很多优抚政策,很多农民通过理性思考这些政策,同时参照自家的劳动力状况、个人的能力情况、自身的心理追求等等,很快便借助中共革命的参军政策实现了自由向上流动,比如安国县“三区北楼村郭文兴送子参军,被提拔为村治安员;二区米家庄一妇女送子参军,被提拔为妇女主任”[19]。

对于农民的理性选择,中共政权的政策引导也很明显。为了动员农民参加中共革命,中共政权制定了很多引导农民进行理性选择的政策。比如规定“参加组织的多分点,不参加组织的少分点”[20],有的村庄甚至采取了记工的办法。同时还对不参加革命的农民进行一定的制裁,比如“献县银庄为发动群众参加斗争,哪户不去即到那家吃饭,借以威胁群众参加”[3]123。面对中共革命政策的引导,农民经过理性思考后,很快便会意识到了参加中共革命对自身的益处。

“党在力图改造农民的同时,农民也在改造和利用党,”[21]他们两者之间的关系是互动和互惠的,理性化的农民也有自身的挣扎和选择。其实,借助外界的力量实现自身的社会流动一直以来便是农民的最佳选择,更何况是借助强大中共革命的力量。

四、结语

综上所述,不同于传统的乡村社会流动,中共革命是冀中乡村社会流动运行的主导性动力,所以自抗日根据地时期开始中共革命便对冀中乡村社会流动的运行产生了重要的影响,使得冀中乡村社会流动的运行一直摆脱不了政治化的趋势,而这也正是政治性因素展现在中国乡村社会流动上的最典型图式。这种政治外力主导下的乡村社会流动跟西方社会学语境下的社会流动也存在着本质上的不同,因此我们在对其进行研究时,除了要借鉴西方的理论和方法外,还应该注意到这些理论和方法的本土化建设。总而言之,1937—1949年冀中乡村社会流动的运行所彰显出的并不是冀中乡村社会经济的高度发展,而是冀中乡村社会经济结构变迁剧烈的写真,同时也凸显出了中共革命下乡村社会的开放程度之高。在中共革命所主导的社会流动机制的运行中,冀中乡村的地主和农民也都表现出了很明显的理性,使中共革命的实践一度变成了世俗化的社会运行。关于农民的行为选择和行为模式,学术界存在着理性小农与道德小农的争论,通过研究中共革命与冀中乡村社会流动,我们可以得知,徘徊于理性和道德之间的农民可能更倾向于向理性的坐标轴上靠拢。在中共革命主导的社会流动机制中,地主和农民所选择的实际路径就具有很明显的博弈性质和理性色彩,是一种在综合思考中共政策、地方环境及自身条件三方面内容的基础上所做出的理性选择。

[1] 范和生.现代社会学(下)[M].合肥:安徽大学出版社,2005:515.

[2] 华北解放区财政经济史资料选编编辑组.华北解放区财政经济史资料选编(第一辑)[M].北京:中国财政经济出版社,1996:25.

[3] 河北省档案馆.河北省土地改革档案史料选编[M].石家庄:河北人民出版社,1990.

[4] 彭 真.关于晋察冀边区党的工作和具体政策的报告[M].北京:中共中央党校出版社,1981:160.

[5] 中国的土地改革编辑部.中国土地改革史料选编[M].北京:国防大学出版社,1988:71.

[6] 河北省晋州市地方志编撰委员会.晋县志[M].北京:新华出版社,1995:516.

[7] 河北省社会科学院.晋察冀解放区历史文献选编(1945—1949)[M].北京:中央档案出版社,1998.

[8] 冀中区党委.关于初步发动群众解决土地问题给冀中十地委的总结报告(1949年4月10日)[B].石家庄:河北省档案馆藏,590-1-546-8:38.

[9] 结束土改问题解答及前冀中区结束土改的主要经验(1949年4月25日)[B].石家庄:河北省档案馆藏,3-1-96-14:45.

[10] 中国社会科学院经济研究所.革命根据地经济史料选编(下卷)[M].南昌:江西人民出版社,1986:222.

[11] 河北省统计局.解放前后无锡保定农家经济[J].中国农业合作史资料,1988,(增刊).

[12] 冀中区党委.目前冀中平分情况(1948年1月10日)[B].石家庄:河北省档案馆藏,3-1-89-9:15.

[13] 李金铮.革命策略与传统制约——中共民间借贷政策新解[J].历史研究,2006,(3).

[14] 中共河北省委党史研究室.冀中历史文献选编(上)[M].北京:中共党史出版社,1994.

[15] 冀中十一地委组织部.冀中十一分区干部成分统计(1947年10月3日)[B].石家庄:河北省档案馆藏,3-1-241-3:1.

[16] 冀中区党委.冀中区小学教师调查表(1948年1月10日)[B].石家庄:河北省档案馆藏,5-1-381-15:8.

[17] 米格代尔.农民、政治与革命——第三世界政治与社会变革的压力[M].北京:中央编译出版社,1996:196.

[18] 晋察冀抗日根据地史料丛书编审委员会等.晋察冀抗日根据地(第一册)[M].北京:中央党史资料出版社,1988:271.

[19] 土地改革中整理组织的工作总结[B].石家庄:河北省档案馆藏,26-1-122-7:21.

[20] 第十一队第三组土地改革整组材料汇集(1947年3月31日)[B].石家庄:河北省档案馆藏,3-1-102-3: 17.

[21] 王奇生.革命与反革命:社会文化视野下的民国政治[M].北京:社会科学文献出版社,2010:195.

CPC Revolution and Social Mobility in Rural Mid-Hebei(1937-1949)

YANG Hao

(College of History,Nankai University,TianJin300071,China)

Unlike traditional rural social mobility,CPC revolution is the dominant motive of social mobility mechanism in rural Mid-Hebei during 1937-1949,which is the most representative pattern that political elements reflected on social mobility mechanism of rural China.The social mobility is essentially different from the social mobility of Western sociology,it is not the development of rural socio-economic,instead it is the intense change of rural socio-economic,but it highlights the high degree of openness of the rural society under the CPC revolution.The landlords and peasants showed a very obvious rationality in social mobility mechanisms under CPC-led revolution,the practice was to make CPC revolution into a secular society run,too.The real routes that the landlords and peasants chosen to move also showed apparent rationality.These real movement routes were chosen by them based on their comprehensive consideration of the contents of CPC policies,local environment and self conditions.

CPC revolution;the rural Mid-Hebei;social mobility;game;rationality

K26

A

1672-0202(2012)03-0150-07

2012-02-24

教育部人文社会科学重点研究基地项目(07JJD840188)

杨 豪(1985—),男,河北宁晋人,南开大学历史学院博士研究生,主要研究方向为中国近现代社会经济史和中共党史.