黔南马尾松人工林土壤有机碳的研究

2012-12-28潘忠松丁访军戴全厚许丰伟

潘忠松,丁访军 ,戴全厚 ,许丰伟

(1.贵州大学 林学院,贵州 贵阳550025 ; 2.贵州省林业科学研究院,贵州 贵阳 550005)

黔南马尾松人工林土壤有机碳的研究

潘忠松1,丁访军2,戴全厚1,许丰伟1

(1.贵州大学 林学院,贵州 贵阳550025 ; 2.贵州省林业科学研究院,贵州 贵阳 550005)

以黔南地区独山县国有林场不同林龄马尾松人工林土壤有机碳为研究对象,对独山县国有林场土壤有机碳含量和土壤有机碳密度进行了研究。结果表明:①不同林龄马尾松林土壤有机碳含量及密度分别在9.98~15.93 g/kg和9.69~14.48 kg/m2范围之间,平均值为11.98 g/kg和11.20 kg/m2,土壤有机碳含量及密度均表现为随土层深度的增加而逐渐降低的趋势;②不同林龄马尾松林土壤有机碳含量及密度均表现为中龄林>成熟林>近熟林 >幼龄林,但差异不显著(p>0.05);③土壤有机碳含量与土壤容重呈极显著负相关。除土壤全K外,土壤有机碳含量和密度与土壤养分(N、P的全量和N、P、K有效量)均呈显著或极显著正相关,但与土壤pH呈显著负相关;④不同林龄阶段土壤有机碳含量回归方程的回归精度均较高。比较标准化回归系数法处理显示,土壤N状况是影响土壤有机碳变异的主导因子。

马尾松人工林; 土壤有机碳含量;土壤有机碳密度;土壤养分;

全球气候变暖已是国际社会公认的全球性环境问题,气候变暖将对全球生态系统产生巨大的影响[1-2]。目前有研究认为是受到人为活动的干扰及破坏造成气候变暖,而受人类活动影响最大、最复

杂的就是陆地生态系统[3]。森林生态系统是陆地生态系统的主体, 在陆地上, 森林面积虽然只占全球非冰表面的40%, 但其土壤碳储量约占全球土壤碳储量的73%[4-5]。作为全球气候系统的重要组成部分, 森林在陆地生态系统碳循环研究中占有十分重要的地位,寄托着人类降低大气 CO2含量和减缓全球气候变暖趋势的希望[6]。森林生态系统土壤碳平衡在全球碳平衡中起着不可替代的作用[7],因此,研究森林生态系统土壤碳具有重要的意义。

马尾松Pinus massoniana Lamb是我国南方主要的乡土造林和工业原料树种,不仅具有经济意义、防护效能及美学价值,而且在维护生态系统平衡方面亦具有明显的作用[8]。本研究以黔南地区独山县国有林场马尾松人工林为对象,探索不同林龄阶段马尾松林的不同层次土壤有机碳的变化,以及土壤基本理化性质(如土壤密度、土壤养分等)与土壤有机碳的关系,以期为马尾松林土壤碳库的估算及应对气候变化下的森林经营提供依据。

1 研究地概况

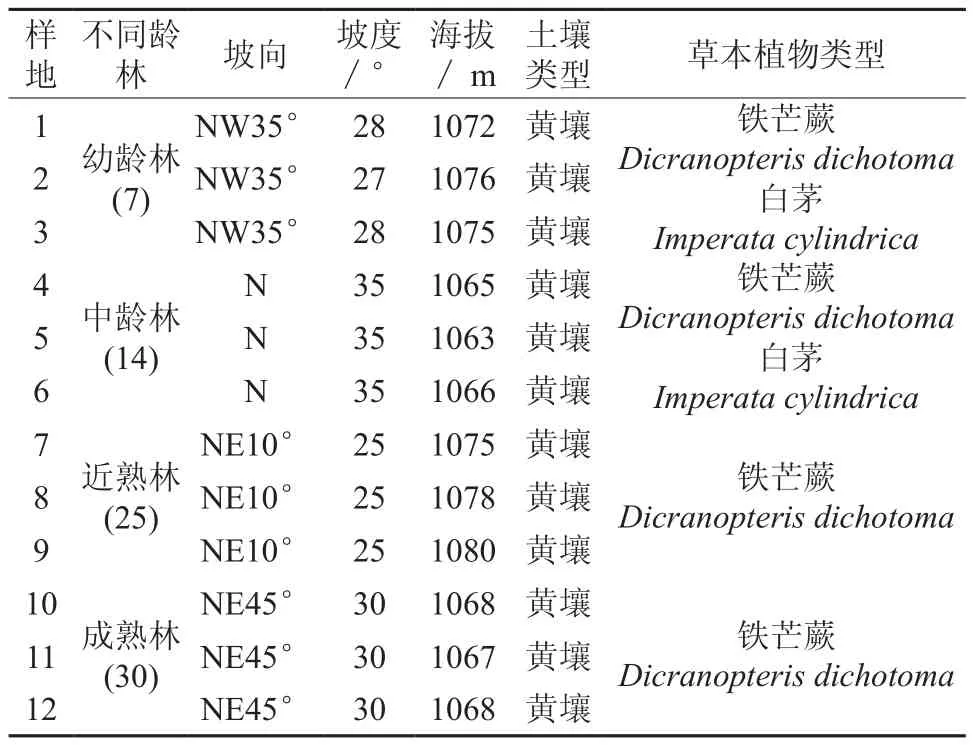

研究地位于在贵州省独山县国有林场(107°27′24.2″~107°30′43.9″E,25°41′20.5″~25°44′13.2″N),地处贵州高原向广西丘陵过度的箱状背斜,最低海拔500 m,最高海拔1 465 m,平均海拔850 ~ 1 100 m之间。属于亚热带湿润季风性气候,年降雨量1 346 mm,平均气温17.2℃,极端最高气温35.5℃,极端最低气温- 4.0℃,无霜期长。土壤种类以黄壤为主。植被类型以马尾松P. massoniana为主,还有杉木Cunninghamia lanceolata、油茶Camellia oleifera Abel等。本研究以不同林龄阶段的马尾松为对象对林分进行了调查,共设置12个30 m×30 m的样地,其中幼林、中林、近熟林、成熟林分别设3个样地。样地样地的基本情况见表1。

2 研究方法

2.1 土样采集及测定方法

2009年8月,在每个样地内按S型挖取3个土壤剖面,按 0 ~ 20、20 ~ 40、40 ~ 60 和 60 ~ 80 cm四个层次采集各土层的土壤样品,共采集144个环刀和144个土样。土样经风干、磨细、过筛后,土壤有机碳含量用重铬酸钾外加热法测定 ;全N用半微量开氏法测定;速效N用蒸馏法测定;全P用氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法测定;速效P用碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法测定;全K用氢氧化钠熔融-火焰光度计法测定;用乙酸铵浸提-火焰光度计法测定速效K;用水浸提(水∶土=2.5∶1.0)电位法测定土壤pH值;用环刀法测定土壤密度。

表1 样地基本情况Table 1 Basic situation of sample plots

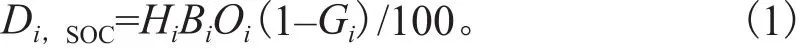

2.2 土壤有机碳密度的计算

土壤有机碳密度是指单位面积一定深度的土层中 SOC 的贮量。一般用 t·hm-2或 kg·m-2表示[9]。利用已求算出的土壤容重及有机碳含量计算土壤碳密度:

式(1)中: Di,SOC是第i层土壤有机碳密度(kg·m-2),Hi是第i层土壤的厚度(cm),Bi是第i层土壤的密度(g/m3),Oi是i层土壤的有机碳含量(g/kg),Gi为直径≥2 mm的石砾所占的体积百分比(%)。

如果某一土壤剖面由k层组成,那么该剖面的有机碳密度 (Dit,SOC, kg·m-2)为 :

式(2)中:k为土层数,本研究中k=4。

2.3 数据分析

数据处理及分析采用Eхcel2003和SPSS13.0软件。

3 结果与分析

3.1 土壤有机碳的垂直分布特征

土壤剖面上有机碳的变化主要取决于地表植被状况、有机物质进入土壤的量和进入方式以及土壤淋溶状况等因素。研究表明,马尾松林各层土壤有机碳含量在6.16~22.37 g/kg范围之间,平均值为11.98 g/kg,土壤有机碳含量的垂直分布表现为随土层深度的增加而逐渐减少的趋势,差异极显著 (n=144, p<0.01)( 见图1)。在 0 ~ 20、20 ~ 40、40 ~ 60 和 60 ~ 80 cm 土层中的均值 ±标 准 差 分 别 为 (22.37±8.92)、(11.18±5.27)、(8.20±2.70)和(6.16±2.62) g/kg。多重比较结果:0~20与20~40、40~60和60~80 cm土层的土壤有机碳含量差异极显著(n=36, p<0.01) ,20~40、40~60和60~80 cm的土壤有机碳含量之间差异不显著 (n = 36 ,p > 0.05)。

图1 土壤有机碳含量随土壤深度的变化Fig. 1 Variations of soil organic carbon (SOC) content with soil depth

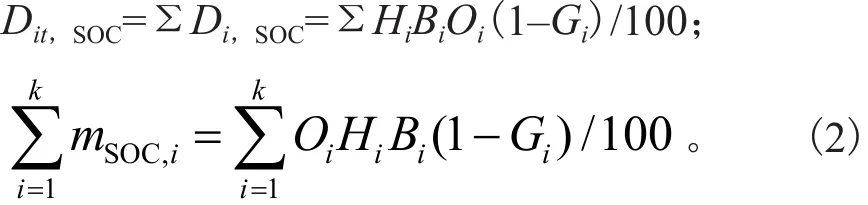

马尾松林各层土壤有机碳密度在1.64~4.48 kg/m2范围之间,整个剖面为11.20 kg/m2,土壤有机碳密度的垂直分布也表现为随着土壤深度的增加而逐渐下降的趋势,并且差异极显著(n = 144,p < 0.01)( 见 图2)。 在 0~20、20~40、40~60 和60~80 cm土层中的有机碳密度均值±标准差分别为 (4.86±1.93)、(2.62±1.23)、(2.09±0.56) 和(1.64±0.68)kg/m2。多重比较结果:0~20 与20~40 、40~60和60~80 cm土层的土壤有机碳密度差异极显著( n = 36 , p < 0.01) ,20~40 、40~60和60~80 cm的土壤有机碳密度之间差异不显著 (n=36 ,p>0.05)。

图2 土壤有机碳密度随土壤深度的变化Fig. 2 Variations of SOC density with soil depth

3.2 不同林龄阶段马尾松林的土壤有机碳分布特征

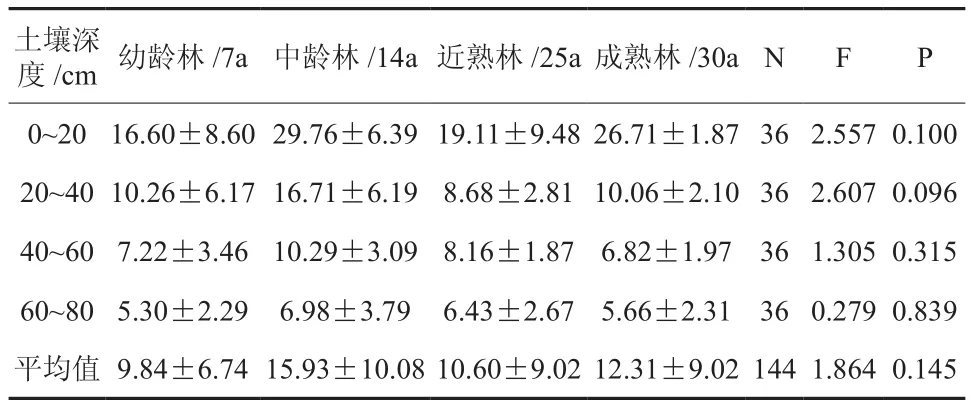

不同林龄阶段马尾松林各层次水平上土壤有机碳含量见表2。在0~20 cm ,土壤有机碳含量表现为中龄林>成熟林>近熟林 >幼龄林;在20~40 cm ,表现为中龄林>成熟林>幼龄林 >近熟林;在40~60 cm ,表现为中龄林>近熟林> 幼龄林>成熟林;在60~80 cm ,表现为中龄林>近熟林> 成熟林>幼龄林;在0~80 cm,各林型的均值表现为中龄林>成熟林>近熟林 >幼龄林。方差分析结果表明,不同林龄阶段马尾松林在各层次水平上的土壤有机碳含量均无显著差异(p>0.05)。

表2 不同林龄阶段马尾松林不同层次土壤有机碳含量†Table 2 SOC contents of P. massoniana plantations in different soil layers and different developing stages g/kg

不同林龄阶段马尾松林各层次水平上土壤有机碳密度分布见表3。不同林型各层次在水平方向上的有机碳密度的分布和有机碳含量在各层次水平方向上的分布是一样。方差分析结果表明,不同林龄阶段马尾松林在各层次水平上的土壤有机碳密度也均无显著差异(p>0.05)。

表3 不同林龄阶段马尾松林不同层次土壤有机碳密度Table 3 SOC density of P. massoniana plantations in different soil layers and different developing stages kg/m2

3.3 土壤有机碳与土壤理化性质的关系

3.3.1 土壤有机碳含量与土壤容重的相关性分析

对土壤有机碳含量与土壤容重的相关性进行了分析,分析结果见表4。幼龄林、中龄林、近熟林及成熟林的土壤有机碳含量与其相应的土壤容重均呈显著负相关。对整个马尾松林来说,土壤有机碳含量与土壤容重也呈负显著相关。土壤有机碳含量与土壤容重的负相关性在很多文献中都有提及,本文的研究结果与很多文献研究结果相似[10~11],土壤有机碳含量与土壤容重的负相关性可以用于推算土壤容重,从而进行土壤有机碳含量及储量的估算。

表4 土壤有机碳含量与土壤容重的相关系数†Table 4 Correlation coefficients between SOC content and soil bulk density

3.3.2 土壤有机碳与pH及土壤养分间的关系

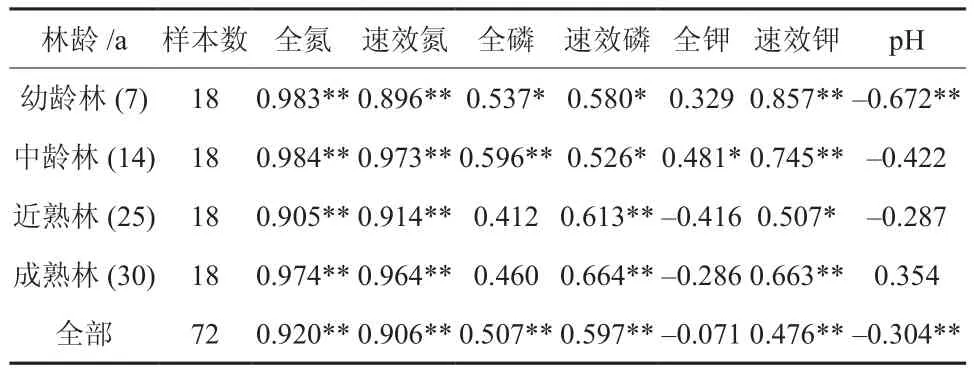

对土壤有机碳含量与土壤pH值和养分之间的相关分析(见表5)表明,不同林龄阶段马尾松林土壤有机碳含量与土壤pH和土壤N、P、K全量及有效量的相关性不尽一致。幼龄林土壤有机碳含量与土壤pH呈负显著相关,与土壤N、P、K全量和有效量除全K外均呈正显著相关;中林龄,与pH负相关不显著,与土壤N、P、K全量和有效量均呈正显著相关;近熟林,与pH正相关不显著,与土壤全N、速效N、速效P、速效K均呈正显著相关,与全P、全K相关不显著。若对整个马尾松林来说,土壤有机碳含量与土壤养分除全K外均呈正显著相关,且与全N、速效N最高,与速效K最低,它们的相关系数分别为0.920、0.906和0.476;与土壤pH呈负显著相关,但相关系数较低(r=-0.304)。

表5 土壤有机碳含量与土壤养分及ph的相关系数Table 5 Correlation coefficients between SOC content and soil pH value as well as soil nutrients

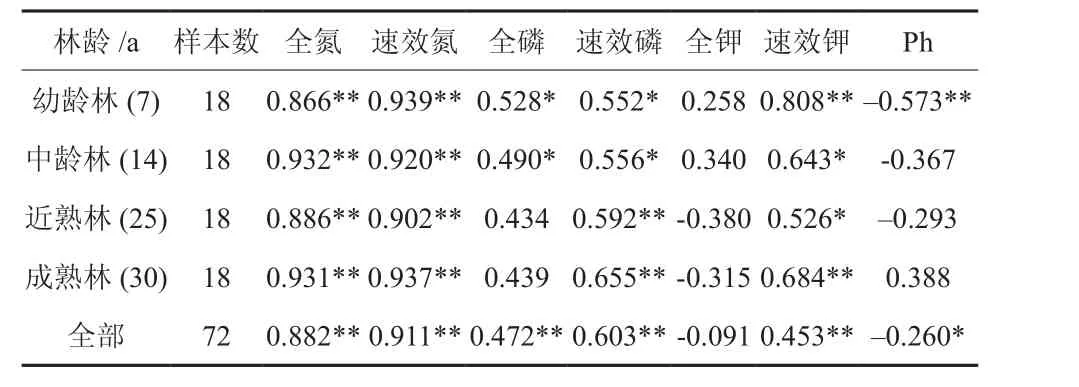

对土壤有机碳密度与土壤pH和养分之间也进行了相关分析(见表6) ,结果和土壤有机碳含量与土壤pH和养分之间的相关性基本一致。

表6 土壤有机碳密度与土壤养分及pH的相关系数Table 6 Correlation coefficients between SOC density and soil pH value as well as soil nutrients

由以上相关性分析可知,土壤有机碳水平受诸多因素影响,这些因素之间又互相影响。气候、植被、土壤的理化特性及其人类活动等诸多因子都会影响着有机碳在土壤中的动态平衡[12],而本研究中土壤理化特性与土壤有机碳的相关性也只能说明了,在一定条件下影响了土壤有机碳的分布。

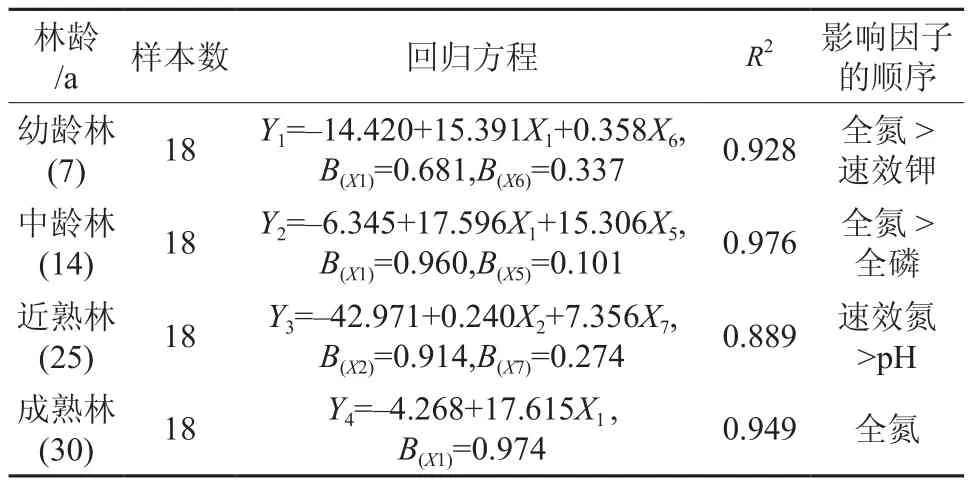

为了更加明确马尾松不同林龄阶段各土壤因子对土壤有机碳库的影响作用,进一步应用逐步回归分析法建立土壤有机碳含量和土壤影响因子间的回归方程,找出对马尾松林土壤有机碳有显著影响的因子;同时利用比较标准化回归系数法,对各影响因子进行筛选,比较各因子影响程度,确定其中的主导因子。以幼龄林土壤有机碳含量(Y1) 、中龄林土壤有机碳含量 (Y2) 、近熟林土壤有机碳含量 (Y3) 、成熟林土壤有机碳含量 (Y4)为因变量;以全氮(X1)、速效氮(X2)、全磷(X3)、速效磷(X4)、全钾(X5)、速效钾(X6)、pH(X7)为自变量,建立回归方程(见表7)。各回归方程的拟合度均较高,说明所建方程可以正确反映出不同林龄马尾松林土壤有机碳和土壤养分的关系。

表7 土壤有机碳含量与土壤养分及ph的回归分析†Table 7 Regression analysis between SOC density and soil pH value as well as soil nutrients

观察回归方程和比较标准化回归系数得出:幼林龄阶段,对土壤有机碳含量有显著影响的因子是全氮和速效钾,主导因子是全氮;中林龄阶段,影响显著的因子是全氮和全磷,主导因子是全氮;近熟林龄阶段,影响显著的因子是速效氮和pH,主导因子是速效氮;成熟林龄阶段,影响显著的因子和主导因子只是全氮。综观各林龄阶段,氮素对土壤有机碳含量的影响有着主导作用。

4 结论与讨论

(1)黔南马尾松林在0 ~ 80 cm的土层深度条件下,有机碳含量和碳密度分别11.98 g/kg和11.20 kg/m2,且有机碳含量及密度均有随土层深度的增加而降低的趋势。在贵州省境内研究马尾松林土壤有机碳含量及碳密度的分布特征的还未见报道,在我国已有马尾松林土壤有机碳研究的地区主要有四川、广西、广东、福建等地。本研究结果与黄从德等[13]人对四川省马尾松林有机碳含量与密度的平均值接近,其研究结果的平均碳含量与密度分别为14.30 g/kg和11.32 kg/m2;而比康冰等[14]人的研究结果17.09 g/kg和12.34 kg/m2较低;却又高于方运霆等[15]人对鼎湖山马尾松林土壤碳含量和碳密度的研究结果3.57 g/kg和7.37 kg/m2。本研究结果与各地区的研究结果不尽一致,一方面是因为各地区的有机碳除了受到地表枯枝落叶、地下微生物和植物根系的影响不同外,还与各地区发育的母岩、土壤的类型,气温、降雨量以及马尾松林的密度和林下植被的种类等的差异也有关系。另一方面,研究方法的不统一也是导致土壤有机碳不确定性的一个重要原因[16],尤其是取样深度和数量等。除此之外,土壤有机碳的差异与人为干扰程度的不同也有一定的关系[17]。

(2)在0 ~ 80 cm,黔南不同林龄阶段马尾松林土壤有机碳含量及密度均表现为中龄林>成熟林>近熟林 >幼龄林,但均无显著差异(p>0.05)。这与尉海东等人[8]对福建省顺昌埔上国有林场不同发育阶段马尾松人工林土壤有机碳含量及密度的研究结果不一致,其研究结果是不同发育阶段马尾松人工林同一土层的土壤有机碳含量存在显著差异(p<0.05),表现为成熟林>中龄林>幼龄林,碳密度表现为幼龄林>中龄林>成熟林。而王丹等人[18]的研究结果是0~20 、20~40 、40~60 cm各层土壤有机碳含量都表现出幼龄林较高、中龄林最低、近熟林-成熟林-过熟林又逐渐增高的变化特征。这种不同林龄阶段土壤有机碳表现出不同的变化,焦如珍等[19]认为,这是由于不同发育阶段,林下植被盖度、林分密度及郁闭度不同所致。

(3)黔南不同林龄阶段马尾林土壤有机碳含量与土壤容重呈显著负相关,这也说明了随着土壤有机碳含量的积累,土壤会表现为越来越疏松,对提高和改善土壤质量有作用。不同林龄阶段马尾松林土壤有机碳含量及密度与土壤pH和土壤N、P、K全量及有效量的相关性不尽一致,若对整个马尾松林来说,除全K外,土壤有机碳含量及密度与土壤养分均呈正显著相关,与土壤pH呈负显著相关。除土壤pH外,本研究结果与其他相关研究结果[20~22]基本保持一致,即土壤有机质与土壤养分(土壤全N、全P、碱解N、有效P含量等)呈不同程度的正相关关系。经过逐步回归分析,土壤氮对土壤有机碳含量的影响起主导作用,对土壤有机碳含量影响显著的因子还有土壤钾及土壤酸碱度,这与王丹等人[18]对江西大岗山杉木林不同发育阶段的土壤碳库与土壤养分之间的回归分析结果基本一致,其研究结果亦显示为土壤氮状况是影响土壤有机碳变异的主导因子。

[1] 吕景辉,任天忠,闫德仁.国内森林碳汇研究概述[J].内蒙古林业科技,2008,34(2):43-47.

[2] 於 琍,曹明奎,李克让.全球气候变化背景下生态系统的脆弱性评价[J].地理科学进展,2005,24(1):62-69.

[3] 陶 波,葛全胜,李克让,等.陆地生态系统碳循环研究进展[J].地理研究,2001,20(5):564-574.

[4] 刘 华, 雷瑞德.我国森林生态系统碳储量和碳平衡的研究方法及进展[J].西北植物学报, 2005, 25(4): 835-843.

[5] 杨洪晓,吴 波,等.森林生态系统的固碳功能和碳储量研究进展[J].北京师范大学学报(自然科学版) , 2005, 41 (2):172-177.

[6] 史 军, 刘纪远 等.造林对陆地碳汇影响的研究进展[J].地理科学进展,2004, 23(2):58-67.

[7] 钟吉安.大巴山林区主要人工林土壤有机碳密度的研究[J].四川林勘设计[J],2009,(2):22-26.

[8] 尉海东, 马祥庆.不同发育阶段马尾松人工林生态系统碳贮量研究[J]. 西北农林科技大学学报,2007,35(1):171-174.

[9] 杨金艳,王传宽.东北东部森林生态系统土壤碳贮量和碳通量[J].生态学报,2005,25(11):2875-2882.

[10] 方运霆,莫江明,Sandra Brown,等. 鼎湖山自然保护区土壤有机碳贮量和分配特征[J].生态学报,2004,24(1):135-142.

[11] 何志斌,赵文智,刘 鹄,等.祁连山青海云杉林斑表层土壤有机碳特征及其影响因素[J].生态学报,2006,26(8):2572-2577.

[12] 周 莉,李保国,周广胜.土壤有机碳的主导影响因子及其研究进展[J].地球科学进展,2005,20(1):99-105.

[13] 黄从德,张国庆,唐 宵,等.四川省马尾松人工林土壤有机碳密度研究[J].水土保持研究,2009,16(2):46-19.

[14] 康 冰,刘世荣,张广军,等.广西大青山南亚热带马尾松、杉木混交林生态系统碳素积累和分配特征 [J]. 生态学报,2006,26(5):1320-1329.

[15] 方运霆,莫江明. 鼎湖山马尾松林生态系统碳素分配和贮量的研究 [J].广西植物,2002,22(4):305-310.

[16] 杨金艳,王传宽.东北东部森林生态系统土壤碳贮量和碳通量[J].生态学报,2005 ,25 (11) :2875-2 882.

[17] 方运霆,莫江明,Sandra Brown,等. 鼎湖山自然保护区土壤有机碳贮量和分配特征[J]. 生态学报,2004,24(1):135-142.

[18] 王 丹,王 兵,戴 伟,等.不同发育阶段杉木林土壤有机碳变化特征及影响因素 [J] .林业科学研究, 2009, 22 (5) :667-671.

[19 ] 焦如珍,杨承栋,屠星南,等.杉木人工林不同发育阶段林下植被、土壤微生物、活性及养分的变化[J].林业科学研究,1997, 10 ( 4) : 373 - 379.

[20] 杨承栋,张万儒.卧龙自然保护区森林土壤有机质的研究[J].土壤学报,1986,23(1):30-38.

[21] 耿玉清,余新晓,孙向阳,等.北京八达岭地区油松与灌丛林土壤肥力特征的研究[J] .北京林业大学学报,2007 ,29(2) :50-54.

[22] 王海燕,雷相东,张会儒,等. 近天然落叶松云冷杉林土壤有机碳研究[J] .北京林业大学学报,2009 ,31 (3) :11-16.

Study on soil organic carbon of Pinus massoniana Lamb plantation in southern Guizhou province

PAN Zhong-song1,DING Fang-jun2,DAI Quan-hou1,XU Feng-wei1

(1.Forestry College of Guizhou University, Guiyang 550025, Guizhou,China ;2. Forestry Academy of Guizhou Province, Guiyang 550005, Guizhou,China)

The content and density of soil organic carbon (SOC) in different ages of P. massoniana plantation were studied, which locate in state owned forest farm in Dushan country of Southern Guizhou Province. The results are as follows: (1)The content and density of SOC of different age of P.massoniana were at the range of 9.98 ~ 15.93 g/kg and 9.69 ~ 14.48 kg/m2, the mean values were 11.98 g/kg and 11.20 kg/m2, and they decreased with the increase of the soil depth. (2) The content and density of SOC at different age of P.massoniana show that middle-aged forest > mature forest > near mature forest > young forest, but the differences were not significant (p> 0.05). (3) The content of SOC and the soil bulk density had negative significant correlations. Eхcept for total K, the content and density of SOC had very significant or significant positive correlations with the soil nutrients (total N and total P, available N, available P and available K), but pH was on the contrary. (4) The regression equations of the content of SOC at different ages of P. massoniana plantation were established with high estimation precision. Having compared the treatments by standardized regression coefficient method□it is showed that the soil nitrogen was the dominant factor for the variation of SOC .

plantation of Pinus massoniana Lamb; content of soil organic carbon; density of soil organic carbon; soil nutrient;

S791.248;S718.55

A

1673-323X(2012)02-0075-06

2011-10-12

贵州省林业厅重大项目(黔林科合[2010]重大01);国家林业局公益专项子项目(200804006/RHH04)

潘忠松(1984—),男,贵州三都人,硕士研究生,研究方向:水土保持与生态恢复;E-mail:pzs9000mg@163.com

戴全厚(1969—),男,陕西长武人,博士,教授,从事水土保持与生态恢复重建研究;E-mail:qhdairiver@163.com

[本文编校:邱德勇]