号令一声

2012-12-23方如

方如

赶在五点前,海涛终于把车开下了高速公路。还好,天还没完全黑下来,他不必再担心自己拙劣的车技面临赶夜路的考验了。

可下了高速有下了高速的问题,一出收费口,他就蒙了。

不错,远处那隐约可见的暗蓝的海;近处枯干土黄,一垄一垄荒芜的农田;农田里暗褐色、枝干粗壮虬结的果树林;果树林后空旷的田间偶尔闪出的一杆杆早已枯死,却依然挺立着的玉米秸……这开阔、硬朗、厚重的北方乡村冬日景色为他再熟悉不过,因为这儿是胶东,是他的老家,虽没在这儿出生,他却在这儿长大,虽去国离乡十几年,但他的家人一直在这里生活。如今他每隔上个三两年,总要回来一次——只是,每次回来,他都能遇上问题。比如今天,现在,一条黑漆漆、双向六车道、标志线减速带交通指示灯一应俱全,路旁每隔五十米就有一杆路灯的豪华气派的柏油马路,横亘在他和他那应该已近在咫尺的家中间,让他彻底迷了路。

他给姐打电话,还没等开口,姐那边就开始埋怨:“哎呀,你可是弄动静了!都快把我急死了!我是傍晌来爹这儿,才知道是他让你自己开车回来的,你说咱爹,这不是老糊涂了吗?这就是这些年村儿不少出外的人自己开车回来,把爹给眼气的啊!他也不想想,你都四十多了,会开车才几天,道儿也不熟……咳,把我吓得,估摸你早该到了都不敢打手机问……”

姐是不知该如何指路的,电话被转到了姐夫手上,常年开大货车的姐夫几句话就把路给指得明明白白:“兄弟,你就沿南海旅游度假区的路牌一直朝前走,走五里来路吧,有个路口,很密地种了一堆咱这儿老辈没有的怪怪树,树冠都用塑料布包了,就从那儿,你往北拐,再向前不到一里,咱河口村的村志在路左边,你看到村志,就能进村儿了。”

路变了,可他的河口村并没怎么变。他家的外观,更是十几年如一日。

姐夫抱着膀子在村口等他,把他迎进家。他一路和姐夫感慨这变化,姐夫只憨憨地笑,“咳,咱这小家哪能和国家比!这变化还是小的呢,南边儿那些守度假区近的村儿,都要住上楼房了!“

“住楼?那地不种了?”

“种地有什么好?又不赚钱!人家那些要住楼的村,家家户户都在张罗搞‘渔家乐’呢。到时候,城里人就来了,又吃又住的,人家就可以赚上城里人的钱啦!”

“听你姐夫吹!我赶集早听人说了,楼盖了一大片,没卖几户出去!”姐也跷着脚在家门口等,见他下了车,咧嘴一笑,不大的眼睛笑眯了,细密的褶子笑开了,皴得红红亮亮的圆盘脸,像突然绽放开来的大丽菊。只是,这大丽菊虽一直在盈盈地仰望着他摇晃,张嘴吐出的话,却不是招呼他,而是训姐夫。

姐夫是早被训惯了的。把头勾下来,他猫了腰,辩解成了嘀咕:“不都说开了春就好了吗?现在是因为没通暖气,城里人不抗冻……”

他就在这村里长大,不是城里人,可也是不抗冻的。刚进屋,一脚先到伙房,还没觉出冷来。姐在蒸过年的饽饽,黑乎乎的伙房里,空气里满是蒸腾着的奶白雾气,地下到处散乱着树枝、碎木头、干玉米瓤子。可推开门,进到里间,在爹面前站下来,他就忍不住开始打哆嗦了,好在姐夫从后面追上来,把他扔在车里的羽绒服递过来。

爹比三年前见,越发胖了,只是脸扁平水亮,看上去倒让人担心会是浮肿。此刻,爹正抱着被子,坐在炕头儿上看电视——中央十一套,戏曲频道,北京,长安大剧院,名角云集的一出《红鬃烈马》。李维康的王宝钏,美艳婀娜,光彩照人,娇娇嗲嗲地一声“爹爹呀”道白过后,锣鼓家伙又起,她目光亮亮地扫视了一圈的各色人等,迈一步,上前站定,无限风光、吐气扬眉地道出了那段——“讲什么节孝两难全”。

正是要紧的当口儿,爹自然顾不得他,只摇头晃脑跟着戏,偶尔抽冷子问出句话来,眼睛都没离开电视。爹问了他几时在伦敦上飞机,几时到北京,北京到烟台又是几时,烟台叔家谁去机场接了他,又是谁把车借给他开一类的。他在炕边冰冷的木椅上坐下来,一一作答,爹问完了,冷了场,他便回了一句:“怎么没见姨?”

这下子,爹突然扭过了头,向他看过来的目光,木讷、空茫,像是刚从戏的热闹里抽身出来,一时冻僵了。不过,只一会儿,爹什么也没说,扭头又看电视去了。

他见姐夫一个劲儿在朝自己使眼色,便赶紧推说要去伙房帮姐的忙,讪讪地溜出来。

“回那边去了,”姐说,“今儿是腊月十八,本来说好我过来帮和她一起蒸供儿的。我今早上过来,爹才说她前儿就让那边儿的儿子给搬回去了。”

姨比爹小八岁,二婚嫁过来的,那边的老头儿早没了,还有三个儿子,一个女儿,也都成了家,都不常往来。还从没听说过要搬回去,他便愣了,“回去?怎么?爹欺负她?”

“不是,”姐说,“爹欺负她,她还好意思去和自己当年撇下的孩子们说?是她们村的地征了,和从前老头住的房子也能分楼,儿子、媳妇、女儿、女婿一大家子人争起来,闹到街面上,实在不好看,才想到过来搬她,可搬她有什么用?她是个有主见的人吗?”

他没接姐的话,只回头去找自己的皮箱。

刚才自己先进的屋,姐姐姐夫屋里屋外一趟一趟搬得热闹,都是些酒水饮料、鱼虾鳖蟹。不用他说,大家也知道那又是叔捎给爹的年货。现在,他看到那些年货被胡乱地堆放在西厢地上,而他那两个皮箱被高高擎起在头顶的木板架上。

这次他给姐带回的是件米色的棉大衣,雅格狮丹,尽显英伦风情的世界顶级品牌。当然,姐是不懂什么牌子的,但姐那两个都在省城工作的双胞胎女儿对名牌的道道可是精着呢。这大衣还是小房去年夏天打折时在彼斯特购物村买的,因早定下今年要回国探亲的计划,小房便照例早早准备,买下如此价格不菲的大衣,一则是因为断码,折扣实在吸引人,二则也是因为彼时他们餐馆生意正好,而他和小房之间,也还没什么状况。

“我都五十多了,穿什么也穿不出个好样儿来,你只知道乱花钱。”姐嘴里怪他,眉眼却在大衣出现后即迅速舒展。用手抹了抹镜子上的水汽,姐哈腰对着洗脸架上的小圆镜把头偏过来偏过去地看,怎么也看不够。姐夫也跟过去,在后面一边跟着姐来回偏着头,一边笑道:“你不是正好忙得都没来得及买过年衣服吗?还是咱海涛会买,外国衣服就是打扮人!”

“这不是你,是小房买的吧?”姐听了,也笑,笑着回头看他,见他沉默不语,扭头把气全撒到了姐夫身上,“胡说什么啊你,今年过年我可不出去丢人现眼!”

这么说着,姐便奔他过来了,压着嗓子,姐说:“我还没来得及和你说,海涛,你不知道,去年这村里卖河沙赚了钱,书记说什么也要热闹热闹,年初一要在大队门口耍会。书记还特意跑咱家来,撺掇咱爹,出去给他们唱戏……”

胶东方言本来咬字就狠,姐话里又带了怨气,更显得又艮、又硬,掷地有声。他正帮姐夫试穿给他买的其乐皮鞋,对姐的气愤没上心,只轻声问了句,“唱什么?”

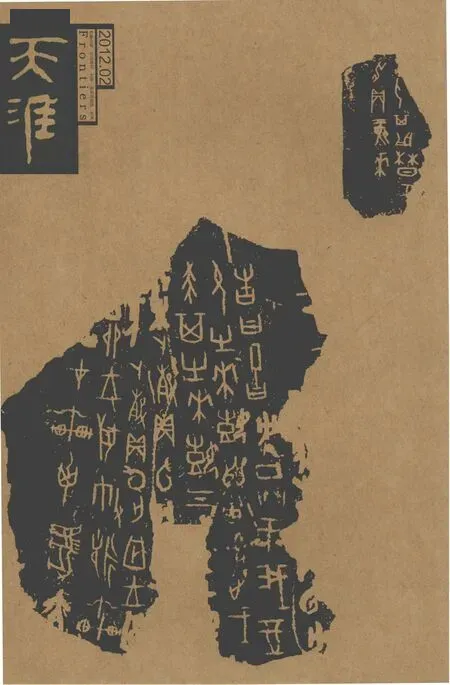

“号令一声绑帐外!”

“什么?”

“《锁五龙》里单雄信让李世民给抓了,砍头前,骂了东家、骂西家的那段!”

“啊?”他愣了——爹好戏好多年了。他也是,从小就喜欢跟在爹后面跑,看他教村里人唱戏、排练,又扎了台子演,自己村里演了,又跑去外村儿演。那是六十年代,爹三十来岁,清秀、儒雅,套上行头、扮上妆,把他看得云里雾里,爹也迷得云里雾里。那时爷爷还在,一天到晚唠叨家门不幸,数落爹玩物丧志。可爷管得越严,爹迷得越深,他也是,他喜欢听爹说戏,行腔、念白、身段做功、戏里戏外的故事……爹说戏,总是不拘场合:冬日夜晚蜷在被窝里、夏天乘凉的平房顶上;冰冷的灶间、漆黑的场院,爹每每眉飞色舞,把周围说得声色犬马、热闹非常……那时他还小,不过是听热闹,及至年长,尤其是到了海外,才发现自己已成了地道的戏迷。是因受爹的影响吗?他发现自己最迷的还是老生戏,觉得老生的形象是最具中国传统文人品相风骨的。小时候,他记得曾看爹扮过《上天台》中的汉光武帝刘秀、《甘露寺》里的开国老臣乔玄……时间真快,距离自己上次看爹登台唱戏都二十多年了吧?可现在,爹老了,再登台去唱,为什么竟要从安工老生变成蓝脸武净?从帝王权臣,变成落寇草莽?

“大过年的,怎么好唱这个?”他苦笑,“再说,爹七十多了,身体……”

“好汉无好妻啊!”姐又狠叨叨地来了一句,摔摔打打地掀起锅盖,呼呼呼往大锅里续着水,“这家里可是有人高兴爹又出来唱戏的!一天到晚把那些几百辈子的破袍子、脏胡子全翻出来,又是洗,又是晒,我一看见她摆弄那些破烂就生气……”

每次回家,海涛都到厢房睡。夏天还好,提前进去喷药,门关严,把蚊子统统收拾干净人再去住。冬天就麻烦了,裹紧被子,电褥子开到最高档,身下已燥热难当,脸却还觉得冻得发僵。算起来,结婚到现在十八年了,小房陪他回老家过年都没超过五次。每次回来过年,过后一连好久都叫苦不迭。这次,只他一人回来,倒难得,吃饭时爹就吩咐姐给找铺盖,说今晚要和他一个炕上睡。

听爹说时,他就有些紧张。想一想,多少年没和爹一起睡了?这些年,不要说睡,就是聊天都很少。千里迢迢地跑回来见一面,隔着纷纷扰扰的人声、电视声、家里家外杂乱的大事小情,开口讲出的话,不过都是在汇报近况。通常是,爹问,他答,问得漫不经心,答得浮皮潦草。这局面是何时形成的呢?是他离开家,去县里住校读高中后吗?还是更早,他七岁那年?那一年,春天里,娘去世,秋天里,姨进了门。

吃了饭,收拾完,他出门送姐、姐夫回家,没耽搁多久。再进门,发现屋里电视还响着,爹却早已躺进被窝了。他便也赶紧收拾睡,从他进门,到上炕,爹一言不发,连看都没看他一眼。可他刚躺下,爹便手一伸,去拉头顶那两根长长的灯绳。

那灯绳吃饭时姐说过,是姐夫帮爹接的。一根管着头顶上的电灯,另一根则管着对面那台遥控坏了的电视。现在,爹把这两根灯绳一块拉了,啪地一声,声音和光亮,便瞬间全部消失,他到家后的第一个夜晚,就这样降临了。伸出手,他看了下表,七点五十。

“从烟台来家多少里地?”

像等关灯一样,爹问话的语气也显得迫不及待。他的心一热,仿佛又回到了躺在爹怀里,海侃神聊的年幼时光。“我打了表,一百九十多公里,高速,路好。”他赶紧回话,并试图语气轻松。

“那差不多,高速修得绕,过去老辈子抄小路差不多也得将近四百里地,”黑暗中,爹摸索着燃起烟,慢悠悠打开了话匣子,“以前咱家在烟台时,总有咱村儿的人去。我常听他们议论怎么走路,听他们说,去烟台,得两头带亮——天蒙蒙亮时,挑着鸡蛋、粮食什么的从村里动身,到烟台,太阳就快落山了。那时他们都是直接奔咱家落脚,吃,住,然后,第二天,天亮了再该干嘛干嘛。咱家,你爷、奶,心肠都热,认亲。我还记得,小时候,赶上年节,或秋天要卖粮食的时候,咱家在烟台那三进小院儿,总是满满的,都是人,今儿这个大爷刚走,明儿那个大叔又来了……”

爹的声音越来越轻,飘忽,终于说不下去了,他也一时语塞,接不上话去。

这情形他当然是知道的。从小,他就没少听大人讲,爷是年少时被家里送去烟台当学徒的,后来自己做生意,慢慢赚了钱,不断置办些地产、房产。家业大了,人又仁义,不要说村里人去投奔落个脚儿,就是村里的大事小情,谁家有个好事、难处,爷也都是大家最先能想到也最不让大家失望的人。这当然也是六十年代初,因成分不好,在烟台过得不如意的爷爷,选择了领着一家老小回老家村子里的原因。回村当年,他刚下生,从前的事儿都是后来听爹妈说。但他亲身经历的,关于村里人念叨他们从前的好,关照他们的事儿,却没多少。尤其是到了六十年代末,爷、奶、爹、妈、叔、婶挂着地主、地主婆、地主崽子的牌子到处挨批、游街,村里人打骂、刁难,或见了他们绕着道儿走,明明好心眼帮衬帮衬他们都得像做贼似的偷偷摸摸的情形,多少年以后,他倒是一直都历历在目。

“铭恩怎么样?上次回来,听说得了癌症?”沉默了一会儿,他终于找到了话题——铭恩是他小时最怕的人。那时一听说铭恩来了,他都会吓得哆嗦,哭都不敢哭出声。当然,怕铭恩的人不仅是他。铭恩一只眼残疾,不但长得凶,讲话也凶神恶煞。每次来他家,铭恩都会跳着脚,屋里屋外到处吆喝些要老老实实、要好好改造之类的话教训人。在他们当时已被抄得一贫如洗的家里,奶奶总不忘备些火柴、鸡蛋什么的,就是为了打发像铭恩这样来上门来找碴儿的人。

“我这辈子,最恨的就是铭恩!他还算个人吗?怎么就好意思为了占那么点小便宜一次次上门?全不念我们当年是怎么帮他的?他也不想想,要不是有我们,他铭恩一个半瞎子能娶上媳妇?”奶和妈一样,都在六八年去世,病重时,一提到铭恩,白发苍苍,六十多岁的老奶奶哭得就像个委屈的小孩子。

“走了,去年的事儿。”爹叹着气,答得没精打采。“他得癌病,我也和你一样,是上次你回来时听德祥说的。”

德祥是这村里的大夫,年轻时学的赤脚医生,开始在大队干,这些年就自己在家里开诊所。他手艺不错,周围十里八村诊所不少,但他那儿最招人,村民看病拿药,都爱到他那儿去。一般来说,要是德祥说人家的病不大好,得去县医院,基本上就表示这病得动手术刀,或干脆是不治之症了。上次回来,德祥过来给姨打吊瓶,偏巧说起铭恩,说他怕是癌病。

“他老婆走得早,儿子不孝,也没个人领他去医院好好瞧瞧,只是在家等死。听人说,走了好几天都没个人知道。大夏天的,发现时,人都臭了……铭恩走前,有段时间我总能从后窗看见他拖着根棍儿在供销社儿门口转,转,转,转得让人心寒……铭恩大我十七岁,辈分却小,按理,你是该叫他叔的……咳,海涛,你还记得你爷爷从前总骂我没神经、没出息吗?现在你是不是也这么觉得?”

“爹,别这么想,爷临走前,不也就是说过些要我们一定好好过日子,过好了,让村里人都看到的话吗?”

“你爷对我是失望的,我知道。从小,他就嫌我身子骨儿弱,性子也弱,脑袋瓜儿更没你叔那么灵……”静了一会儿,爹又说,“七八年的时候,你叔跟着人家一趟趟地往北京跑,落实政策,把房子跑了回来,人的户口也跑回了烟台。那段时间,我总想起你爷临走前说得那番话……我知道,他一直在盼的,就是那一天!”

“别这么想,爹,要是当初您也想回,不是没机会吗?我总觉得,您还是喜欢这儿的……”

“你叔回去那年我四十三,身埋半截土了,在哪儿都无所谓。不回去,我主要是考虑你姨,她总担心咱们一回烟台就和她散了。而你们俩呢,你都可以高考,可以出去念书了,我觉得就行了。毕竟你姐那年二十五了,婚结了,一对双棒子闺女也生了,再回去,不过是守着些空房子,不见得就是好事儿。咳,可你姐这些年,她,她不这么想啊。”

“听姐说,您年初一要出去唱戏?”他慌慌张张打断爹的自责,换了话题。

“是你姨劝我去过过瘾。咳,可能因为我老了,这几年,总念叨从前的事儿,你姨就劝我,说其实咱家不是过得挺好的吗?海涛在英国当大老板。海燕两口子的日子也腾腾火火的,两个外孙女都读了大学,现在都在省城干文明活儿……”

“对了,海涛,听你姐说,你和小房在闹矛盾?”

不过是有两间临街的外卖店,因为金融危机,生意正每况愈下,却被父亲作为信心的支撑,他正深陷在内心的自责里,不曾想,突然又听到爹问起自己的家事。

心一下子提到了嗓子眼儿,他支吾了一声,便翻过身装睡——小房的事来得太突然,姐知道,都怨小房,他可是不想让任何人知道,同任何人讨论的。其实细想,小房这个人,除了不愿陪他回老家外,倒也再挑不出还有什么别的毛病。他和小房读书时是校友,教书时是同事,后来又一起去伦敦,一起放弃学业开餐馆。他真的没有想到,在自己四十八岁这年,和自己同床共枕同甘共苦了十八年的妻子小房,会讲出请他给自己自由这话来!而小房所要的自由,要和小田在一起的自由——小田,那个年纪比他和小房都要小得多的,小房的上海同乡,在伦敦访学,因常来他们餐馆吃饭而结识。认识小田这两年,换房子、续签证、结交朋友、人情往来,他一直在极尽所能热心地帮衬他,可这个小田他怎么可以这样?他和小房是什么时候开始的?他这个当丈夫的,怎么会一点儿都没察觉?

“主要是因为你们没孩子,就容易把芝麻大点儿的事儿给吵大喽。海涛,爹告诉你爹的体会啊——一个人,可以对不起自己,但绝不可以对不起别人,真的,因为对不起别人,会让你心里更遭罪!这一点,等你到了爹这个岁数,就懂了。”

许久,他又听见爹开始了讲话。但他没敢转身。而是用自己的后背,用沉默应对。

乡下的夜,黑,是真正的伸手不见五指的黑;静,也是真正的,能听见自己心跳和喘息的静。睁着眼睛,他让自己陷落在这静夜里。渐渐地,困倦浮上来,沉沉地将他淹没。迷迷糊糊中,他总觉得身下的炕烧得太热,烙着他,也太硬,硌着他,让他不得不来来回回地翻身,但怎么翻身都不得劲儿。有那么几次,他在恍惚间看见爹在吸烟,红红的烟头,在寂静的漆黑里燃着,一亮,又一亮,让他分不清眼底心中的这一切到底是真的,还是来自浑浑噩噩的梦里……

一大早,爹那边刚一有动静,他就醒了,赶紧跟着起床。

屋里冷,三下两下他就把自己给捂严实了。还不到五点,但窗外的天已放亮了,开门出去,才知道昨晚竟下了点儿小清雪,薄薄的一层,铺在地上。爹到窗前站定,晃晃悠悠地打开了太极拳,他则拿起扫帚,扫开了雪。

雪还没扫到门口儿呢,门儿被推开了,是姨的小儿子,人家开了辆农用车把姨送回来了。他赶紧过去把他们让进屋。

姨本是大身板,但这些年总病病歪歪的,只剩下空壳子。这会儿看上去,背弓着,头蓬着,脸也灰土土的,越发显得人佝偻干瘪。但见了他,姨还是在强打精神,笑逐颜开地招呼着,末了,又说自己得赶紧做饭。回身刚要走,却被自己的儿子一把抓住,“大爷,哥,我妈这两天身上不太好……”

可姨一个劲儿地辩解自己没事,板起脸,和自己的儿子生起了气。突然间,不知从哪儿来的气力,死命地扒拉儿子的手,把那儿子唬住了。手一松,儿子由着她直奔伙房去了。

他抓了些糖果点心,追着姨的儿子去送。人家直推他,“不用,不用,哥,回吧,回。”快到门口时,小儿子突然转过身,反手热热地抓住了他的手,“哥,我妈这两天身体不好,您费心,让她多歇歇……”

这话,人家说得不自在,他听得也不自在。站在门口的风里道别,看着人家把车开远,又扫完了雪,他才回了屋。一进屋,竟发现姨已躺在炕上。

“刚才晕倒了,可能老毛病犯了。”爹在灶间生火,看也不看他,只淡淡解释了一句。姨躺在炕上,解释得却急切,只是没气力,声音开始尖、高,渐渐低下去,却也还是尖的,飘飘忽忽的锐利的尖:“海涛啊,我记得你爱吃芋头,特地给你留的…可我,我没出息啊……”

把烧火的爹让回屋。他开始一个人忙活早饭。家里这些年几乎没什么变化,每次回来,都是他下厨弄吃的,轻车熟路,他翻柜子翻出一扎挂面,便决定再炒些蛤蜊、白菜开卤子,煮热汤面吃。抡起膀子一阵忙活,人便不觉得冷了。

“你们家不是成分不好吗?只你一个男孩子,怎么你父母还那么舍得用你干活儿?说实在话,你做的饭,我倒不觉得多好吃,可对你无论在如何缺油少盐的情况下都能折腾出热饭热菜这一项,倒真是由衷地佩服……”站在热气缭绕的锅前,呼呼呼地往锅里扯挂条,从前在伦敦刚开餐馆,自己颠着大炒勺当大师傅有模有样地炒米粉时,小房站在身边的如是话语,也被一条条地从往昔岁月里直扯了出来,让他沮丧。

姨勉强坐起来,缩着脖子,勉力挑了几根面条咽下,就说真的不想吃,又躺下了。他想劝姨再吃些,但爹不做声,也不便说讲什么。屋子里很静,姨躺着,他和爹对着头喝汤面,都小心地沉默着。正吃着,姐来了。

“秋天时不是犯过一次?不是也这么发晕,浑身哆嗦吗?躺着有什么用?赶紧找大夫啊!”姐一听说姨晕倒了,就直嚷嚷,嚷嚷完了便去打电话。电话是姐给爹安的,一旁墙上,还贴了张纸,上面是用黑碳素笔,字号大大地,写着姐家、烟台叔家、德祥哥家等电话号码。

德祥哥提着个出诊包,进门就上了炕,掏出听诊器,扳过姨的身子诊病。折腾了一阵儿,摘下听诊器下炕,还没等下来,姨却突然大睁了眼睛,小声嘀咕了句什么,他和姐都没听清,都去看德祥哥,德祥哥一边下炕,一边回他们:“拉了。”

果然臭味就出来了,他下意识地往后缩,却见姐已飞快从柜上取了卷纸,撕了些,就跪着上了炕,俯下身,掀开被子去擦。姐背对着他,他看不见姐,姨也被姐遮着。可心里,他却想着刚才姨见姐进门时,挣扎着想起来,却没力气,向姐看过来的如同一个犯了错的小孩子的眼神……

“怕是不好啊。老太太体格本来就弱,我给她挂个吊瓶,不过是补充点儿能量。”

“嗯,我也觉得不好,刚才我看她的大便,又细又软,像小孩儿拉的似的,德祥哥,这是不是就是老辈子人常说的,人要走前净身子的大便?”

后来,在院子里,德祥哥和他们姐弟俩说起姨的病,他才意识到问题的严重。

“恐怕老太太过不去这个年!不过也不好讲,也有可能和上次一样,又缓和过来了,”德祥哥说,“只是,你们家这种情况,最好还是通知一下那边儿,要不,咱尽了力,可也不敢保,过后,那边儿不落埋怨……”

“姨比我大十岁,今年正好六十六,老辈子总说,六十六,不死也得掉块肉……”姐喃喃地感叹,抄着手,木在那儿,视线渐渐拉长了。

姐给那边儿打电话,放下电话,已满眼是泪。爹坐在炕上,都听见、看见了,就开口劝:“海燕儿,别哭,你姨常念叨你的好。海涛隔得远,顾不上,这些年,我和你姨,里里外外,还不都是你和宏斌两个照顾吗……”

只是不停地摇头,不停地擦眼泪,姐什么也没说,只返身去了灶间,说要做饭。

姐和了块面,说包饺子。他也跟着帮忙。两个人都不说话,只低头干活儿。有那么一瞬,姐在案板上揉面,他蹲在地下引火,恍惚间,他想起了自己七岁那年,也是在这伙房里,也是蹲在这儿帮忙生炉子,只是,那会儿,他帮的是妈——妈在案板上揉面,揉着,揉着,突然蹲下来,用沾满干面的手,去轻抚他的头,一句一句,很郑重地和他讲起了姐。

“海涛,你心细,又是男孩儿,妈这些话只能讲给你,人家都说你爹前些年好出去唱戏,是让那个女人给缠上了……你爹今年才三十三,要是我不在了,这个家,迟早得有个女人进门来的,那个女人,就算她再不好,只要对你爹好,对你们,她一定也不敢坏到哪儿去……她要是真来了,你千万记着妈的话,护着点儿姐姐,你姐,她脾气太犟……”

姨进门那年,他七岁,姐已经十五了。姐并没像妈担心的那样犯犟脾气。因为那一年发生的事儿太多了,先是妈去世,紧接着是奶奶,然后,转过年,又是爷爷……年幼的他,只是目瞪口呆地经历着这一切,连哭都是不敢大声的。何曾想起过妈交待过他的,要护着姐姐的话?倒是姐,一直在小心翼翼地护着他——和骂弟弟是地主崽子的孩子去打架;让弟弟歇着,去看书,自己忙完手上的活儿,又来推该弟弟推的磨;悄悄把弟弟叫醒,塞给他一块刚出锅的玉米面粑粑……

姨被姐喂了几个饺子,人显得精神些,盖着被子,倚着墙,絮絮叨叨又开始了讲话。在他印象里,姨一直是个只知低头干活,和谁都没话的女人。但现在,这个女人,却似乎一直急着要说话。

“这么多年了,我一直都怕你,怕你嫌我不好,瘦、还黑、嗓门大,没见识,还总害病……”

“说这些干什么?”爹脸上有些挂不住,皱眉吆喝了一句,要打断姨。可姨虽声音气若游丝,却也还是没停了说,“我怎么这么快就老了呢?越来越不好看,越没出息了……这么多年了,你就听过我这么一次劝,答应我年初一出去唱唱戏,可我怎么就这么不争气,怎么就能捞不着听了呢……”

小时候,他听妈说过,爹好戏,其实是受的爷的影响。爷从前也好,在烟台时,常带着全家老小一同上戏园子。爹刚回村是一九六一年,二十六岁,嗓子、身段都是好时候。爷开始也是支持爹参加村子里的排戏,还掏过钱给村子里的戏班子置办行头。可那个时候,姨在山后村的戏唱得也是响当当的。据讲,姨的戏是跟她爹学的,她爹也是个识文断字的人,爱戏,也懂戏,姨从小就跟着她爹到处看戏,学戏。她模样俊,身段好,嗓子也争气,及至长大,能登台,很快就在这一片的村子、甚至县城都无人不知。可后来姨来他们家,“文革”已开始,村子里早不唱戏了。他不但从没听过姨唱戏,就是谈论,他也没听姨和人谈过。即便这些年,有时他回家,听爹和别人议论些从前唱戏的事儿,姨就在一旁伺候着,只是听,一句话也不插。在他的印象里,姨这个病歪歪的女人,好像根本就不懂戏,也从来就没好过、唱过。

“你这个人,过日子只懂惦记这个、惦记那个,就知道难为自己。我还是喜欢你唱戏时的样子,进了戏,你就化成戏里的那个人,那个人有本事治国安家,你就有本事治国安家。那个人风流倜傥、敢作敢当,你就风流倜傥、敢作敢当……”

“不说吧!守着孩子,说这些像什么!”这次爹是真的火了,脸一拉,嗷的一嗓子,他和姐正在炕上吃饭,都吓了一跳。

“我没说错啊,你让两个孩子评评理,我是不讲理,只顾自己的人吗?我早就知道了,我来你们家四十多年了,也还是不能算你们家的人,”姨哭了,呜咽着,却也还在说:“我听人说了,等将来我老了,骨灰是要拿那边去葬的。你也一样,你将来要和海涛他妈合葬,要不这样的话,孩子们将来想要去上个坟,烧个纸什么的,不方便……”

“爹,宏斌不是给你录了那出戏的伴奏吗?你不是一直也在练?怎么就不能先唱给姨听听?”姐突然站起身,拉着脸,呼呼呼赌气似的插了话。

“女人啊,就是傻。你说,姨来咱家时,咱家算什么?又破、又穷,还没人能瞧得起,可她还是总觉得自己不好,总怕咱爹,把他当皇帝似的待了一辈子。”

到伙房清洗碗碟,姐垂了泪,朝他感慨。他也叹气,唏嘘起来。屋子里开始很安静,过了一会儿,爹好像下了地,紧接着,锣鼓家伙响起来。爹,他终于开始唱了。

《锁五龙》这出戏,他从前在上海教书时看过,当时是因想买别的票没买上,才看了这一出,不太喜欢,尤其是单雄信这个人物。觉得这形象太痛快、单薄,也太戏剧化,和他眼底心中大多数中国人的形象,有些悖离。

正兀自走神儿,他突然听见手机响了。掏出来,先看到长长的一大串数码,知是国外的电话,便赶紧推门去院子接。

“海涛,你什么时候回来?”

“我什么时候回去和你没关系吧?”他用冰冷的语调回应小房的哭哭啼啼。

“我现在还是你老婆呢!怎么没关系?”小房抽泣着又耍起小性子来,“我今天和小田都谈开了。是在谈的时候,我才知道自己是不能那么做的,海涛,我不想让自己这辈子都良心不安……你,你早点儿回来好不好?”

“别胡思乱想,我回去再说。”他的声音竟软了下来。关了电话,他猛然意识到自己的立场,便又烦躁起来。然而,站在冷风嗖嗖的院子里,烦躁竟渐渐平息,变成了感慨——十多年的患难夫妻,你要他突然就彻头彻尾地彼此仇恨起来,对他,那是件多艰难、多折磨的事!

见罗成把我牙咬坏,

大骂无耻小奴才。

曾记得踏坏瓦岗寨,

曾记得一家大小洛阳来。

我为你造下了三贤府,

我为你花费许多财。

忘恩负义投唐寨,

花言巧语哄谁来!

雄信一死名还在,

奴才呀!奴才!

怕的是乱箭穿身,尸无处葬埋……

屋子里,爹还在唱,已彻底入了戏,不像刚开始一样,把声音含在嗓子里,温温地放不开。现在那声音正变得高亢、雄壮,可毕竟气力不济,许多音儿都被爹唱破了,却也还在不管不顾地可着嗓子吼。这吼声深深地感染了他,让他眼底灼热,他暗自思忖,只有在艺术作品中,爱和恨才会如此分明、直接、痛至心髓吧?归乡途中,一直在读的程抱一先生的《天一言》中描述京剧的句子又浮现在了他的眼前:“一抬腿,就算跨过了门槛;挥一下马鞭,就是在策马奔驰;佝偻了腰背,就代表时光流过了二十年……”可是,这分明、这直接和痛快,只是在方寸舞台的戏里啊,真实、琐碎、暧昧难明的日子里,谁不是在被改变?变得中庸、变得通达、也变得厚道……

爹唱完了,好半天屋里没动静。他和姐正犹豫着,想是否该进屋看看。门却在此时被推开了,是姨家的儿子闺女,四个人,全齐了,为首的正是小儿子。

一边打着招呼,他一边和姐以及客人们一起进到里屋。

屋子里静极了,只能听见录音机的磁带在丝拉丝拉空转着声响,爹低着头,站在地当中,披着的大衣就掉在脚边儿,他都没理会,依然直直地扎着脚站着,似乎还热乎乎地沉浸在戏里,顾不上这现实冰冷的周遭。

姨也没动静,还蜷缩着躺在炕上。这架势把客人们唬住了。

小儿子回头急切地去看他:“哥,我妈,她,她没事儿吧?”身后姨的闺女不待他讲话,紧跟着捂着嘴就嚎哭开了。“妈,您可别吓唬我们啊,您要是就这么走了,让我们这些做晚辈儿的,心里可怎么安生啊……”

他上前一步,想仔细看。却见姨依然闭着眼睛躺在那儿,谁也不理。然而,恰恰就在此时,分明地,他看见,两行泪水,正缓缓地,缓缓地从姨的眼角里淌出来。