江西龙虎山世界地质公园白垩系辫状河相沉积及其丹霞地貌发育特征

2012-12-15朱志军黄宝华郭福生郑海峰姜勇彪

朱志军, 黄宝华, 郭福生, 郑海峰, 姜勇彪

东华理工大学地球科学学院, 江西抚州 344000

江西龙虎山世界地质公园白垩系辫状河相沉积及其丹霞地貌发育特征

朱志军, 黄宝华, 郭福生, 郑海峰, 姜勇彪

东华理工大学地球科学学院, 江西抚州 344000

通过野外露头及相关室内研究, 分析了龙虎山世界地质公园及邻区白垩系辫状河相沉积特征及其与丹霞地貌发育规律关系。研究认为: 龙虎山世界地质公园丹霞地貌发育除了与冲积扇相沉积有关外, 还与辫状河相沉积有关, 表现为辫状河道巨厚砂体为丹霞丘陵地貌发育提供物质基础; 发育于辫状河道中呈小型透镜体或扁平状、脉状体的河床滞留沉积和洪泛沉积, 易风化剥蚀形成溶蚀风化崩塌型丹霞地貌。此外,多期河道的多旋回沉积交错叠置形成楔状交错层理, 其层系上下界面平直, 层系厚度在小范围内变化很快,层系内细层的倾向相反, 为后期风化剥蚀提供了条件, 易形成溶蚀风化崩塌型丹霞地貌。进一步研究发现丹霞丘陵地貌、溶蚀风化崩塌型丹霞地貌分布与辫状河相沉积平面展布具有较好的一致性, 吻合度较高。本文首次研究了辫状河沉积体系与丹霞地貌发育特征的关系。

龙虎山世界地质公园; 丹霞地貌; 白垩系; 辫状河相沉积

地质公园这一概念自20世纪末提出以来, 越来 越受到国内外学者的重视(赵汀等, 2009;赵逊等,2009; Kusky et al., 2010)。龙虎山世界地质公园地处中国大陆东南部武夷山脉和怀玉山脉之间呈近东西向狭长展布的信江盆地中西段的南部。信江盆地是一个集地貌景观与矿产于一身的盆地, 长期以来吸引了大量的地质学家在此开展研究工作。自 20世纪70—80年代, 在信江盆地开展了大规模区域地质调查工作, 获得了大量有关信江盆地的地质构造、生物地层和年代地层等资料。代表性成果有《江西省白垩纪》(江西省地质局区域地质调查大队, 1983)、《江西省岩石地层》(江西省地质矿产厅, 1997)、《江西省区域地质志》(江西省地质矿产局, 1984)及1: 20万、1: 5万、1: 25万区调成果。在此基础上, 张利民(1991)、许玩宏(1993)、许玩宏等(1994)、巫建华(1995a, b, 2000)等从古生物及同位素年龄对白垩纪地层进行了研究; 巫建华(1994)、谢爱珍(2001)、刘行军等(2005)等对信江盆地白垩系沉积相、沉积环境进行了论述。随后, 姜勇彪等(2010a, b)、郭福生等(2011)从地质背景、地层岩性、构造作用及风化作用等方面对信江盆地的丹霞地貌的成因进行了分析。近十来年来随着龙虎山成功申报国家、世界地质公园和世界自然遗产, 对区内的地质遗迹做了较为细致的调查工作, 并且已取得了较大的进展, 但是丹霞地貌基础理论方面研究还需加强, 尤其在沉积亚相、微相与丹霞地貌类型之间关系等研究不足, 存在较多的学术争议问题。主要表现在以下几个方面:构成丹霞地貌红层的岩性岩相特征、物质聚集分布规律、沉积体系划分及其平面展布与丹霞地貌分布的关系等等。为了推进龙虎山丹霞地貌科研深度,充分发挥龙虎山丹霞地貌研究基地的地学价值, 科学地开发、利用及保护地质遗迹, 本文从沉积相分析入手, 研究了龙虎山地质公园丹霞地貌发育特征与辫状河相沉积的关系。

1 区域地质背景

信江盆地位于江西省东北部盆地西起余江, 与崇仁盆地断续相通; 东至上饶, 与金衡盆地相连;北起灵山, 与宫帽山、怀玉山隆起毗邻, 南至上清宫,与武夷山隆起接壤。总面积约3600 km2, 呈近东西向延展约130 km。信江盆地处于欧亚大陆东南部的扬子古板块与华夏古板块的结合带东段赣杭构造带的中部, 中生代受太平洋板块活动而形成的近东西向断陷盆地, 属于西太平洋构造域、华南构造区(图1)。盆地及其周边地区涵盖了自中元古界至第四系的连续地层记录, 它是一个具有复式结构和复杂演化历史的中生代陆相盆地, 也是中国大陆东南部湿润低山丘陵型丹霞地貌区和重要的丹霞地貌遗产地。

图1 研究区构造位置图(据江西龙虎山-龟峰申报世界自然遗产领导小组, 2008)Fig. 1 Structural location of the study area(according to leading group of the Longhushan - Guifeng geopark in Jiangxi for applying for World Natural Heritage, 2008)

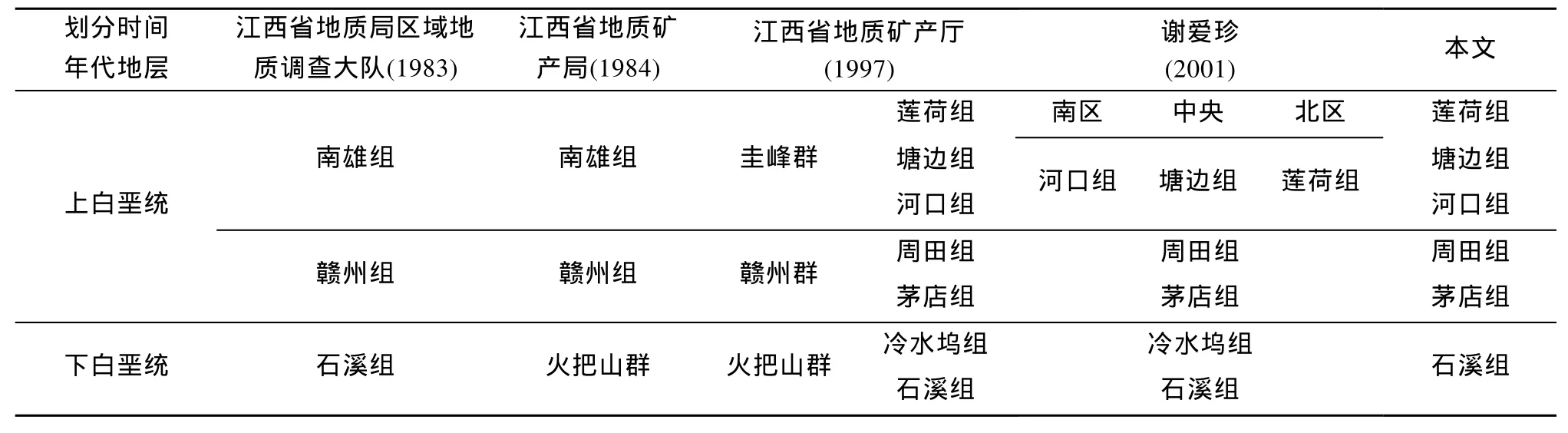

在前人研究成果的基础上(表1), 本次研究采用野外实测剖面及其精细沉积相划分、室内薄片鉴定等方法, 详细分析了研究区白垩纪岩石特征、地层序列。本文晚白垩世地层单位沿用江西岩石地层中的单位名称, 早白垩世地层单位只采用石溪组, 弃用冷水坞组, 其原因为: 通过野外实地调查及室内大量查阅资料发现与石溪组相当的地层冷水坞组,在一些文献资料中虽然有所引用, 但原著对冷水坞剖面未进行详细描述。而且作为它们的层型剖面冷水坞剖面和火把山剖面, 均位于弋阳县城北的中畈乡冷水坞和葛溪乡火把山, 两者平行展布且相距不到6 km, 其地层层位、岩相、岩性组合和生物化石都基本相同。都以含有早白垩世的代表性生物Yanjiestheria, Manica, Trigonioides(T.)kodaira, Yanjiestheria kyongsangensis和Migrasia而定为早白垩世。又因石溪组命名在前, 且有大量的专文从地层、古生物、岩相古地理及构造环境等方面进行论述,故本次研究沿用石溪组一名代表研究区早白垩世地层。

表1 信江盆地白垩系地层划分沿革表Table 1 The history of division of Cretaceous strata in Xinjiang basin

在前人研究基础上(巫建华, 1994; 谢爱珍, 2001;刘行军等, 2005, 2006)进一步在信江盆地白垩纪沉积地层中识别划分出 4种沉积相: 冲积扇相、辫状河相、湖泊相、三角洲相。研究发现冲积扇相和辫状河相沉积对丹霞地貌发育特征有控制作用。其中课题组其他成员在另文中详细研究了丹霞地貌与冲积体系的关系, 在此不再赘述。本文仅研究辫状河相沉积与丹霞地貌发育特征的关系。

2 辫状河相沉积特征

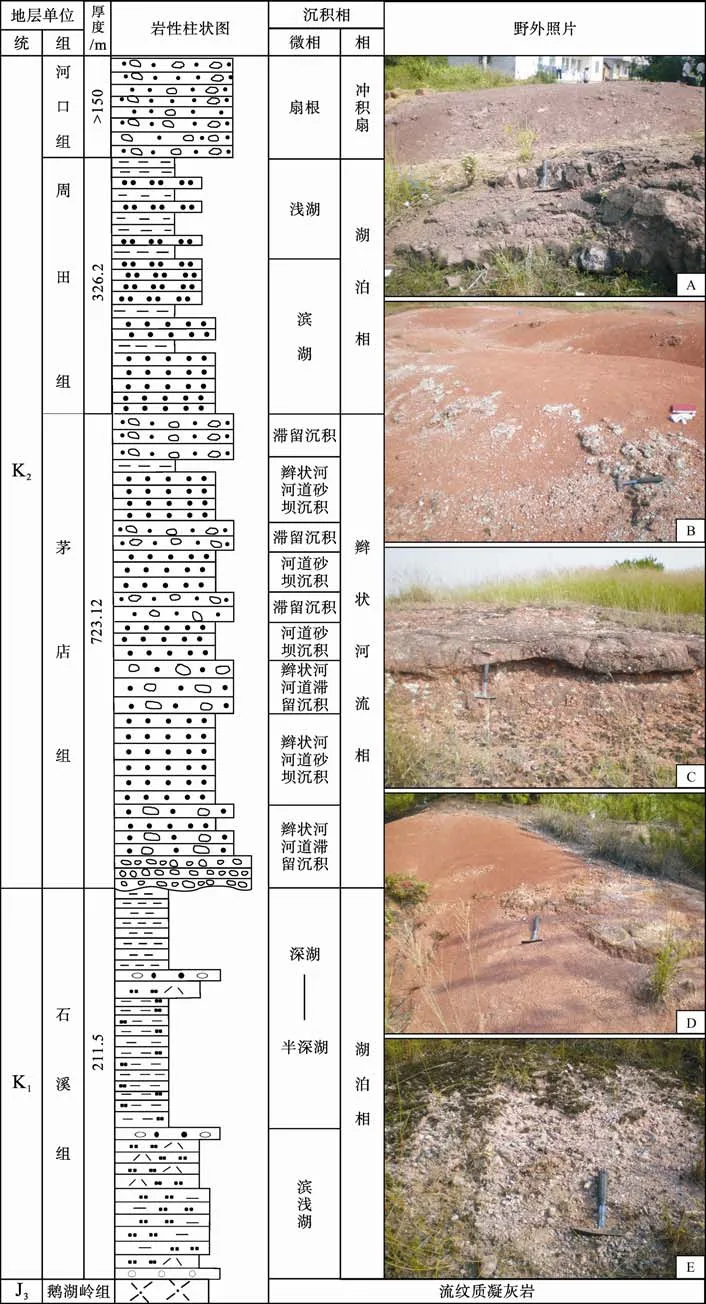

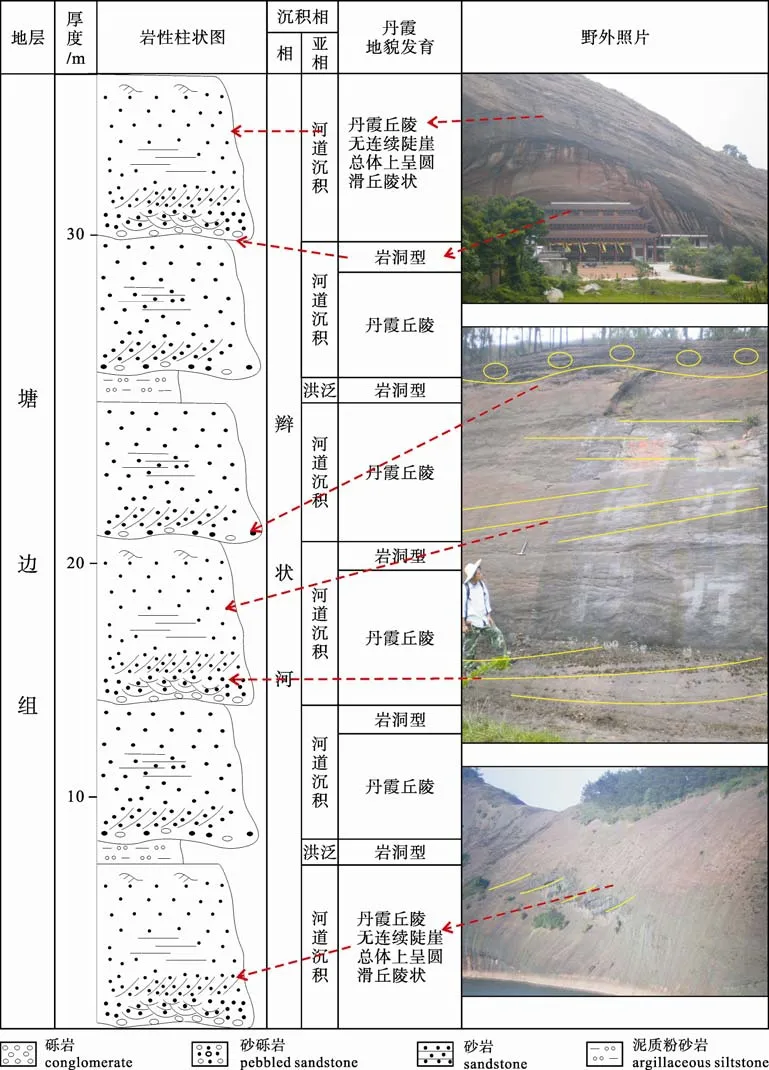

研究区信江盆地范围较小且剥蚀区距沉积区相对较近, 导致冲积平原上曲流河沉积相对不发育,而主要发育辫状河相沉积。辫状河往往携沙量巨大,以推移质为主, 河道宽而浅, 流量变化大, 垂向加积快, 在河道中常常形成一系列河道砂坝。辫状河的“二元结构”不明显, 下部粗碎屑组分所占比例大, 上部细碎屑组分不发育。研究区的辫状河沉积主要发育于茅店组、河口组、塘边组、莲荷组各套地层中, 由砂砾岩、含砾粗砂岩、砂岩构成巨厚层系, 缺乏或不发育河道间洪泛细粒沉积夹层。剖面序列呈现出厚度较大砂岩沉积, 而泥质岩段不发育。砂岩一般由一系列不完整的沉积旋回反复切割叠置而成, 由此造成了垂向剖面上粒序不明显。野外常表现为巨厚层砂岩夹薄层泥质粉砂岩, 局部砂岩底部可见底砾岩及冲刷面(图2)。

辫状河沉积以河道较直、浅而宽、流量变动大、流速大、床砂载荷量大、河床不固定、心滩发育为特点, 其主体由一套细砾岩、含砾粗砂岩或砾质粗砂岩夹细砂岩、砂质泥岩、粉砂岩组成。成分成熟低, 粒度较粗; 结构成熟低于曲流河, 槽状交错层理极为发育, 并见板状交错层理等。下部冲刷面及粗粒滞留沉积明显, 上部一般缺少或不发育河漫等细粒沉积, 总体显示向上变细的特征。宏观上表现为一系列由粗到细的正向半韵律剖面结构十分醒目(图 3A), 其中各种河流作用的沉积相标志异常丰富。分布于塘边组的辫状河相沉积, 以其发育巨厚的河道砂体为显著的宏观特征, 细粒的洪泛沉积不发育(图 3B), 甚至缺乏; 因而具有很大的砂/泥岩比值, 并具有典型的辫状河沉积剖面结构。

2.1 辫状河道沉积

河道沉积由砖红色、紫红色岩屑砂岩、长石砂岩及岩屑长石砂岩组成, 以粗砂岩为主, 少量中粒砂岩及含砾粗砂岩, 多呈厚层—块状砂体产出。底部为河道滞留沉积, 主要岩性为砾岩、含砂砾岩。砾石粒径1~3 cm, 主要为棱角-次棱角状, 最大扁平面呈叠瓦状排列,

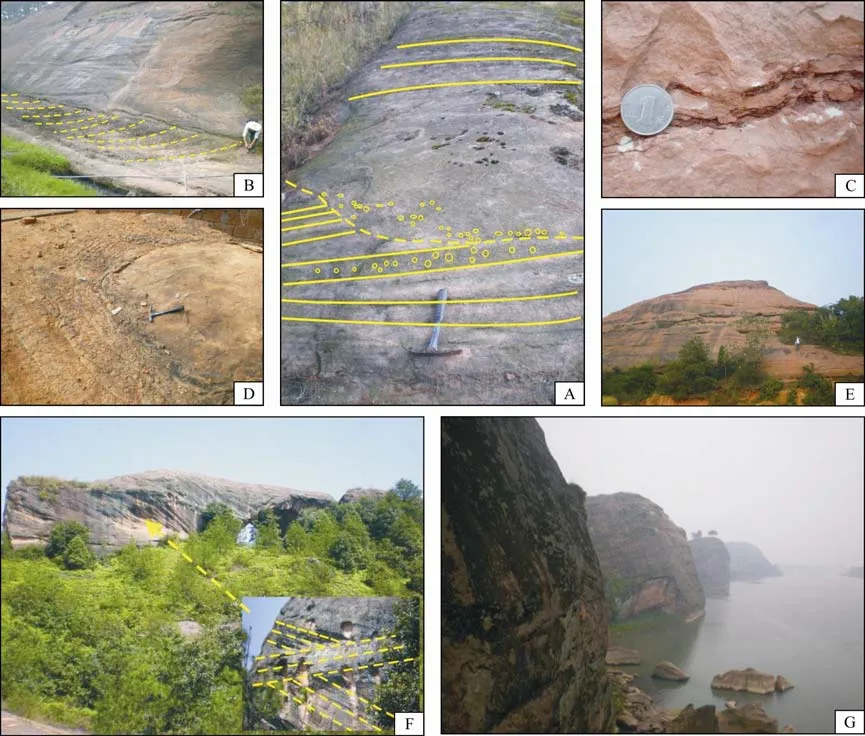

往往具有较大规模的冲刷面, 河道滞留沉积厚度一般为0.1~0.3 m(图3C)。河道滞留沉积上部以砂岩为主, 分选中等, 部分较好; 磨圆度中等—较差, 总体上成熟度偏低。普遍发育有槽状交错层理、侧积交错层、板状交错层理、平行层理。辫状河道砂体形态呈一系列在纵向和横向上交错切割、叠置的大型透镜状砂体, 单个透镜状砂体的厚度大约都在2 m以上, 长度一般大于8 m, 主要由具有大型交错层理中粗粒砂岩和小型流水沙纹层理(有时见爬升沙纹层理)细砂岩组成, 其中细砂岩中见有生物扰动构造。各砂体内部沉积构造复杂多样, 反映高能条件的大型槽状交错层理(图3D、E、F)、平行层理、冲刷面均非常发育, 此外还有板状交错层理及沙纹层理。应该指出, 许多砂体间多呈冲刷接触而保留不全, 且能量条件变化频繁, 内部次级冲刷现象发育, 因而并不完全具备垂向变化特点, 而是表现为非常复杂的沉积构造组合面貌。

2.2 洪泛沉积

图2 太田新溪—罗塘乡白垩系沉积柱状图Fig. 2 Columnar section of Taitianxinxi - Luotangxiang Cretaceous sediments

图3 龙虎山地质公园白垩系辫状河相沉积特征Fig. 3 Cretaceous deposition characteristics of braided river in the Longhushan Geopark

研究区辫状河沉积剖面中细粒洪泛沉积不发育,这是由于辫状河道侧向摆动, 冲刷充填比较频繁,一般在河道透镜状砂体之上残留有少量洪泛型细粒沉积, 只有长期远离河道的岸后地区才发育有较厚的洪泛沉积。因而在辫状河沉积垂向序列上往往表现为: 大套的多旋回河道砂体之上才覆以较厚的细粒洪泛沉积。区内洪泛沉积因其所处地层层位不同而有一定的差异, 在塘边组, 其岩性为砖红色、薄到中层泥质粉砂岩、粉砂质泥岩; 在茅店组中, 主要为紫红色、砖红色薄到中层泥质粉砂岩和粉砂质泥岩,可见水平层理和流水沙纹层理; 此外, 生物扰动构造、虫迹和泥裂、钙质结核等也较丰富(图3G、H、I)。

总之, 辫状河沉积中以河道砂岩为主, 并常见河道底部滞留砾岩, 砾岩既有同生泥砾为主的砾岩,也有以陆源砾石为主的火山碎屑岩质砾岩。河道砂体内部沉积构造组合复杂多变, 冲刷现象十分普遍,在一个完整的正韵律中, 自下部河道沉积到上部的洪泛沉积, 无论沉积物粒度变化, 还是层理类型的变化, 常具有突发性特点。反映辫状河道不稳定, 水流能量变化不定, 且变化迅速的特点。

3 辫状河相沉积的丹霞地貌发育特征

3.1 河床滞留沉积

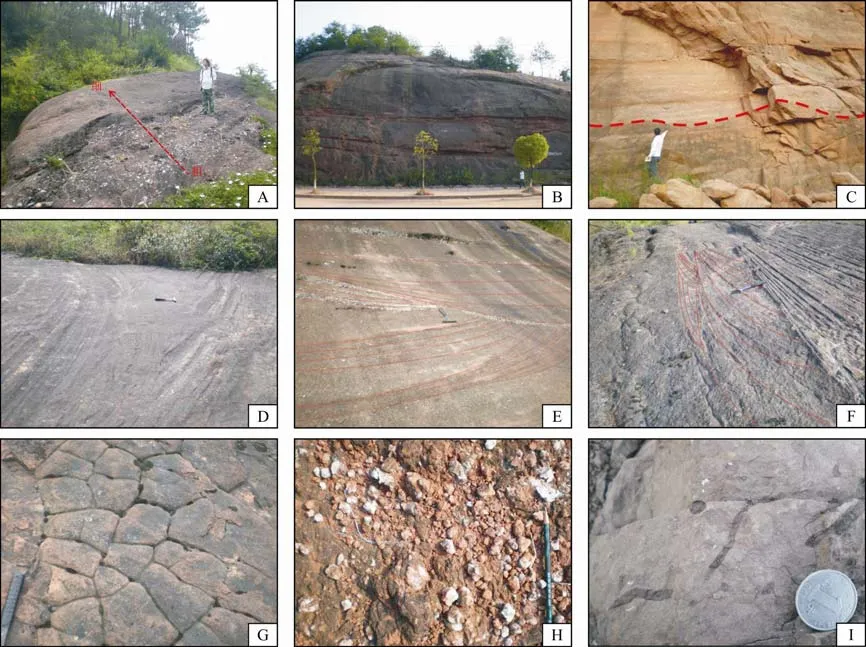

河床滞留沉积发育于河床底部, 呈小型透镜体或扁平的脉状体, 长数米至几十米, 厚几厘米至几十厘米, 岩性为浅灰、浅砖红细砾岩、砂质砾岩及含砾粗砂岩。砾石成分主要为石英和火山岩碎屑,分选和磨圆一般较好, 砾径2~5 mm不等, 偶见火山质卵圆形砾石, 充填物为粉—粗砂质, 发育板状斜层理, 与下伏地层呈冲刷面接触, 上覆河道砂坝砂体(图 4A)。

3.2 河道砂坝沉积

图4 丹霞地貌中的辫状河相沉积特征Fig. 4 The relationship between braided river facies sediments and Danxia landform

河道砂坝沉积以发育厚层-块状砂岩为特征, 岩性主要为砖红、褐黄色、紫红色中细粒长石砂岩、含砾粗砂岩、粗砂岩, 砂泥比值较大, 砂体厚度大, 反映了河道横向迁移频繁, 河道顺直, 连续性好, 多期河道纵向叠置, 造成了巨厚的块状砂体和较高的砂泥比。垂向上表现为旋回不完整且彼此叠置的巨厚砂层。河道沉积的下部为大型槽状交错层理的粗砂岩, 位于河道基底冲刷面之上, 常含滞留沉积, 上部为大型板状交错层理的河道砂体沉积,自下而上显示了由粗变细的正旋回层序。砂坝砂体碎屑含量一般大于 90%, 其中石英含量为 55%~75%, 长石含量为 18%~35%, 云母及岩屑少量; 一般为钙质胶结。以接触式、孔隙式胶结为主, 粒间溶孔发育; 粒度均值(M)多数介于 0.125~0.25 mm(细沙)之间, 标准偏差0.35~0.8, 偏度以正偏和极正偏为主, 峰态较窄, 分选较好。

河道砂坝沉积发育大型槽状交错层理, 其次为底敛型板状斜层理(图 4B), 平行层理; 向砂坝顶部依次发育中小型槽状交错层理→槽波状复合层理→波状层理→沙纹层理→液化变形层理→水平纹理等构造序列。砂体呈透镜体状, 厚度在横向上变化大,尖灭及变薄现象常见, 常通过多期河道多旋回沉积的交错叠置, 复合叠加成巨厚的河道砂体, 纵向连续厚度可达15~50 m, 露头可以连续追踪1~3 km范围, 其间可见若干清晰的冲刷面, 局部可见粗砂岩、泥砾岩或残留泥岩的断续薄层或条带(图 4C)。砂体底部常含砾石, 发育冲刷构造。复合砂体内各旋回沉积中单个砂体一般厚约 2~4 m, 粒序均匀,向上略变细; 构成复合砂体后则整体无明显的粒序变化, 其顶部岩性略微变细并出现爬升沙纹。

辫状河相沉积是研究区形成丹霞地貌的主要沉积相之一, 所形成的丹霞地貌类型主要有丹霞丘陵、溶蚀风化崩塌型丹霞地貌。

丹霞丘陵: 辫状河道砂坝砂体是形成丹霞丘陵地貌的主体, 以发育厚层—块状细砂岩为特征, 岩性主要为砖红色、紫红色中细粒长石砂岩, 由于辫状河道频繁横向迁移、多期河道纵向重复叠置, 形成了巨厚的块状砂体和较高的砂泥比。垂向上表现为不完整旋回砂体沉积, 呈透镜体状, 厚度在横向上变化大, 尖灭及变薄现象常见。辫状河道巨厚砂体为丹霞丘陵地貌的形成提供了物质基础, 研究区内辫状河道砂体长石碎屑含量高达 35%, 为钙质胶胶结。碎屑颗粒之间以接触式、孔隙式胶结为主, 粒间溶孔发育; 地表水很容易下渗进入砂体内部, 促使长石、方解石溶蚀, 岩石疏松。致使辫状河道砂体抗风化能力减弱, 砂体很容易层层风化剥蚀(图4D), 最后形成一些低矮的丹霞丘陵地貌(图 4F), 一般形成不了丹霞崖壁地貌(图5)。

图5 辫状河相沉积与丹霞地貌类型Fig. 5 The Danxia landform type and braided river sediments

溶蚀风化崩塌型丹霞地貌: 辫状河相沉积形成溶蚀风化崩塌型丹霞地貌有两种原因, 其一, 是发育于辫状河道的呈小型透镜体或扁平的脉状体的河床滞留沉积, 主要岩性为细砾岩、砂质砾岩及含砾粗砂岩, 在研究区内河床滞留沉积砾石成分主要为石英和火山岩碎屑质砾石, 且胶结疏松, 与下伏早期河道砂坝上部的细碎屑沉积物呈冲刷面接触。在冲刷接触界面上、下均为抗风化能力较弱的岩石,易形成扁平洞, 例如园区的太岩寺、南岩佛洞、仙姑洞都是此因素形成的溶蚀风化型丹霞地貌。其二,辫状河道砂坝通常为多期河道多旋回沉积的交错叠置, 形成楔状层理, 其层系上下界面平直, 但层系厚度在小范围内变化很快。且层系内细层的倾向相反, 可能为河流砂坝在前进途中的彼此叠覆造成的。砂坝在不断前进中相互叠置, 形成的砂体之间往往以细层倾向相反的层系相互接触, 这样多期砂坝之间以一个倾斜的面相互接触, 为后期风化剥蚀提供了不稳定因素。例如贵溪象山园区的仙人桥就是此因素形成的溶蚀风化崩塌型丹霞地貌(图4F)。

3.3 洪泛沉积

洪泛沉积为洪水冲决天然堤后在低洼区形成的沉积。一般厚度较薄, 呈层状延伸, 与天然堤或决口扇沉积呈穿插复合沉积。横向常因河道侵蚀切割而尖灭, 分布局限。研究区由于辫状河道迁移迅速, 稳定性差, 所以泛滥平原沉积不发育。主要岩性组合为紫红色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、薄层状粉砂岩和中厚层状粉—细砂岩组成, 粉砂岩具丰富的沙纹层理, 泥质岩富含粉砂质纹层和水平层理, 二者常组成透镜状-波状复合层理并呈频繁互层产出, 有时还可见到各种变形层理。

洪泛沉积为河道砂体之间的低洼区, 一般为后期水流经过的地方, 又因为洪泛沉积是含泥量很高的细碎屑沉积物, 很容易被剥蚀。也就是说, 如果沉积于河道之间的洪泛沉积被剥蚀殆尽, 抗风化能力相对较强的辫状河道砂体就显露出来, 形成一些孤立的低矮圆丘型丹霞地貌(图4G)。

4 沉积相展布与丹霞地貌分布

晚白垩世信江盆地总体处于伸展裂陷期, 盆地沉积范围扩大, 南北两缘构造活动强烈, 山前坳陷呈狭长形近东西向展布。沉积相带均呈近南北向展布, 自盆地南缘向北缘依次发育洪-冲积扇→河流-三角洲(或扇三角洲)→湖泊→辫状河流→洪冲积平原的展布方式, 盆地北缘冲积体系不发育(图6)。盆地南缘山前的鹰潭龙虎山—贵溪挂榜山、流口镇—弋阳的圭峰镇—铅山的河口镇一线以南地区, 洪冲积-河流相、三角洲相十分发育; 该带以北为一近东西走向的长条形滨浅湖区。该期另一显著特征是以滨浅湖为对称轴, 盆地北缘发育物源来自北部的河流及三角洲体系, 南部物源来自南缘的冲积-河流相。通过详细的野外调查发现, 辫状河相沉积为研究区白垩系主要沉积体系之一, 为丹霞丘陵地貌、溶蚀风化崩塌型丹霞地貌发育提供物质基础及后期风化前提条件。辫状河相沉积主要发育于冲-洪积相前缘, 与丹霞丘陵地貌、溶蚀风化崩塌型丹霞地貌分布相吻合(图6)。

5 结论与认识

1) 通过研究发现研究区白垩系辫状河相沉积发育于洪—冲积扇相外侧, 主要发育辫状河道沉积,洪泛沉积不发育。其平面展布与丹霞丘陵地貌、溶蚀风化崩塌型丹霞地貌分布相吻合。

图6 晚白垩世信江盆地沉积相展布与丹霞地貌分布的关系Fig. 6 The relationship between the spread of Late Cretaceous sedimentary facies and the landform distribution in Xinjiang basin

2) 本文以辫状河沉积特征为切入点, 结合地层结构、分布规律、岩性岩相特征等多方面资料, 研究了龙虎山世界地质公园及邻区白垩系辫状河相沉积与丹霞地貌发育之间的关系, 认为丹霞地貌发育类型与辫状河相沉积有关: 辫状河道砂坝沉积构成丹霞丘陵地貌的主体; 辫状河道中呈透镜状河床滞留沉积、洪泛沉积及辫状河道中发育的楔状交错层理为溶蚀风化崩塌型丹霞地貌发育提供了条件。进而认为: 龙虎山世界地质公园成景物质集聚规律为“构造控盆、盆地控相、相控组合、组合成景”。

郭福生, 姜勇彪, 胡中华, 刘林清, 李虹. 2011. 龙虎山世界地质公园丹霞地貌成景系统特征及其演化[J]. 山地学报, 29(2):195-201.

江西龙虎山-龟峰申报世界自然遗产领导小组. 2008. 中国丹霞地貌-龙虎山-龟峰国家级风景名胜区[R]. 江西: 江西龙虎山-龟峰申报世界自然遗产领导小组.

江西省地质局区域地质调查大队. 1983. 江西省白垩纪[M]. 北京: 地质出版社.

江西省地质矿产局. 1984. 江西省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社.

江西省地质矿产厅. 1997. 江西省岩石地层[M]. 武汉: 中国地质大学出版社.

姜勇彪, 郭福生, 胡中华, 刘林清, 吴志春. 2010a. 信江盆地丹霞地貌特征及其景观类型[J]. 山地学报, 28(4):505-512.

姜勇彪, 郭福生, 刘林清, 胡中华, 吴知勇, 吴志春. 2010b. 信江盆地构造特征及其与丹霞地貌关系研究[J]. 东华理工大学学报(自然科学版), 33(4): 325-331.

刘行军, 董业才. 2006. 江西贵溪盆地罗塘群沉积相特征[J]. 江苏地质, 30(2): 94-101.

刘行军, 巫建华, 王正其. 2005. 江西贵溪盆地罗塘群沉积体系特征及其地质意义[J]. 东华理工学院学报(自然科学版),28(3): 206-315.

巫建华. 1994. 赣东北白垩纪沉积相及其构造意义[J]. 华东地质学院学报, 17(4): 313-319.

巫建华. 1995a. 赣东北中生代晚期盆地特征及地层划分[J]. 华东地质学院学报, 18(2): 143-151.

巫建华. 1995b. 江西信江盆地早白垩世晚期轮藻及其地层意义[J]. 微体古生物学报, 12(1): 79-87.

巫建华. 2000. 江西贵溪毫纲山剖面原罗塘组的研究及其意义[J].地层学杂志, 24(1): 72-77.

谢爱珍. 2001. 信江盆地晚白垩世沉积体系特征与圭峰群地层划分的讨论[J]. 华东地质学院学报, 24(1): 5-10.

许玩宏, 张利民, 曹双林. 1994. 江西信江盆地石溪组生物群及其时代[J]. 地层学杂志, 1(3): 181-188.

许玩宏. 1993. 江西信江盆地周家店组的介形类化石[J]. 微体古生物学报, 10(3): 337-344.

张利民. 1991. 从信江盆地新资料论侏罗、白垩系的界线[J]. 地质论评, 37(4): 310-318.

赵汀, 赵逊. 2009. 地质遗迹分类学及其应用[J]. 地球学报,30(3): 309-324.

赵逊, 赵汀. 2009. 地质公园发展与管理[J]. 地球学报, 30(3):301-308.

Department of Geology and Mineral Resources of Jiangxi Province.1997. The lithostratigraphy in Jiangxi Province[M]. Wuhan:China University of Geosciences Press(in Chinese).

GUO Fu-sheng, JIANG Yong-biao, HU Zhong-hua, LIU Lin-qing,LI Hong. 2011. Evolution and Genesis System Features of Danxia Lanform in Longhushan World Geopark[J]. Journal of Mountain Science, 29(2): 195-201(in Chinese with English abstract).

JIANG Yong-biao, GUO Fu-sheng, HU Zhong-hua, LIU Lin-qing,WU Zhi-chun. 2010a. A Study on the Features of Danxia Landform and Its Landscape Types in Xinjiang Basin[J].Journal of Mountain Science, 28(4): 505-512(in Chinese with English abstract).

JIANG Yong-biao, GUO Fu-sheng, LIU Lin-qing, HU Zhong-hua,WU Zhi-yong, WU Zhi-chun. 2010b. A Study on the Structure Features and Its Relationship with the Danxia Landforms in Xinjiang Basin[J]. Journal of East China Institute of Technology(Natural Science Edition), 33(4): 325-331(in Chinese with English abstract).

Jiangxi Bureau of Regional Geological Survey Team. 1983. Jiangxi Cretaceous[M]. Beijing: Geological Publishing House(in Chinese).

Cretaceous Braided River Facies Sediments and Danxia Landform Development Characteristics in Longhushan World Geopark, Jiangxi

ZHU Zhi-jun, HUANG Bao-hua, GUO Fu-sheng, ZHENG Hai-feng, JIANG Yong-biao

College of Eearth Science, East China Institute of Technology, Fuzhou, Jiangxi344000

Through field outcrop survey and indoor studies, the authors analyzed the relationship between Danxia landform development regularity and Cretaceous sedimentary characteristics of braided river facies in the Longhushan world geopark and adjacent areas. The results show that the development of Danxia landform was connected with not only alluvial fan facies sediments but also braided river facies sediments, characterized by the huge thick sand bodies of braided river facies which provided material basis for Danxia hilly landform. The mini-type lenticles and platykurtic or veinlike sediments of retention river and flood developed in braided river facies were weathered and denuded easily to form corrosion-weathering-collapse Danxia landform. Furthermore,the crossing superimposition of multi-cyclic sediments on multi-period river channels would form a wedge-shaped cross bedding that lineds up and down, the group thickness would change rapidly in a small area, and the dip directions of laminae were opposite to each other, which offered conditions to later stage weathering and denudation, thus easily forming corrosion-weathering-collapse Danxia landform. Further investigation has revealed that the distribution of Danxia hilly country and corrosion-weathering-collapse Danxia landform is well in accord with horizontal distribution of braided river sedimentary facies. This is the first study of the relationship between the braided river depositional systems and landform development characteristics.

Longhushan world geopark; Danxia landform; Cretaceous; braided river facies sediments

K928.72; P931; P512.31

A

10.3975/cagsb.2012.03.12

本文由江西省自然科学基金项目(编号: 2010GZC0001)和龙虎山世界地质公园地质遗迹保护项目联合资助。

2011-12-08; 改回日期: 2011-12-28。责任编辑: 魏乐军。

朱志军, 男, 1976年生。博士。主要从事沉积学、旅游地学教学研究工作。E-mail: zhuzj013@163.com。