从页岩气展望烃源岩气——以四川盆地下二叠统为例

2012-12-14黄籍中

黄籍中

成都市老科学技术工作者协会

从页岩气展望烃源岩气

——以四川盆地下二叠统为例

黄籍中

成都市老科学技术工作者协会

基于页岩气“源藏合一”的成藏模式——天然气源自页岩有机质(固态、液态)吸附、溶解及黏土矿物吸附的机制以及微裂缝、裂缝、页岩孔隙中的游离气成藏的认识,以四川盆地下二叠统为研究对象和实例,论证了同为烃源岩的碳酸盐岩(富含有机质的局限—开阔海台地相等的细结构—生物泥粒、泥粒—泥质灰岩、泥灰岩等)也应该具有天然气成藏的前景和可能。研究区下二叠统碳酸盐岩烃源岩发育,在栖霞组(P1q)和茅口组(P1m)都有分布;依据厚度较大、有机质丰度较高、有机质类型佳、有机质成熟度适中、埋藏较浅等特征,论证了其具备形成烃源岩气的有利条件及其勘探前景,并对埋深在2 000 m左右的川东高陡构造区、川南泸州印支期古隆起区、川西南威远构造区进行了类比评估。最后,建议对泸州印支期古隆起区展开试探(可选择已钻井的P1m1、P1q1先行),待取得突破后,再扩大至威远构造区及川东高陡构造区。

页岩气 吸附 游离 有机质 裂缝(岩石) 碳酸盐岩 烃源岩气 成藏模式 四川盆地 早二叠世

页岩气作为一种非常规天然气[1],国外已成功进行了商业性开发,成为重要的新能源[2]。国内从1990年起涉足该领域,2007年开始进入全新起步阶段[3]。中石油于2008年11月26日在四川盆地南缘的长宁背斜钻长芯1井,在所取岩心中见气并发现页岩有纳米级的孔隙体[4],并在该构造钻获天然气;中石油于2010年在四川盆地威201井下志留统、下寒武统页岩中钻获气流;中石化在四川盆地东南侧建南背斜的建深1井下志留统钻获天然气,初产量为5.13×104m3/d[5];国土资源部和中国地质大学在川东七曜山背斜西南端彭水县境内钻渝页1井在下志留统页岩中见气显示[6]……基于页岩气“源藏合一”的成藏模式,笔者认为:具类似成藏条件的非泥质烃源岩——碳酸盐岩烃源岩等,也应被列入非常规气藏的勘探领域。

1 碳酸盐岩烃源岩气与页岩气成藏机制类同

1.1 页岩气成藏机制分析

页岩气的成藏机制为:由有机质、黏土矿物吸附气,可溶有机质(沥青)、液态碳氢化合物、水溶解气,微裂缝、裂缝、页岩孔隙中游离气等圈闭成藏。吸附气、溶解气的富集与有机质丰度、热成熟度关系密切;游离气的聚集与构造部位关系密切;采气生产,一般以游离气先行、吸附气(解吸、解溶)紧跟,但后者产出时间长,是页岩气的主力气源。相比之下,碳酸盐岩烃源岩气除具有与页岩气类似的成藏条件外,还拥有碳酸盐矿物晶格结合烃、矿物包裏体烃等优势。

1.1.1 页岩气吸附气量与有机质丰度相关

据本文参考文献[7-8],从表1资料编绘的图1中可以看出,页岩气的吸附量与其有机质丰度呈正相关态势,即有机质含量增高其吸附气量亦增加。

1.1.2 微石油、水是天然气溶解的主要载体

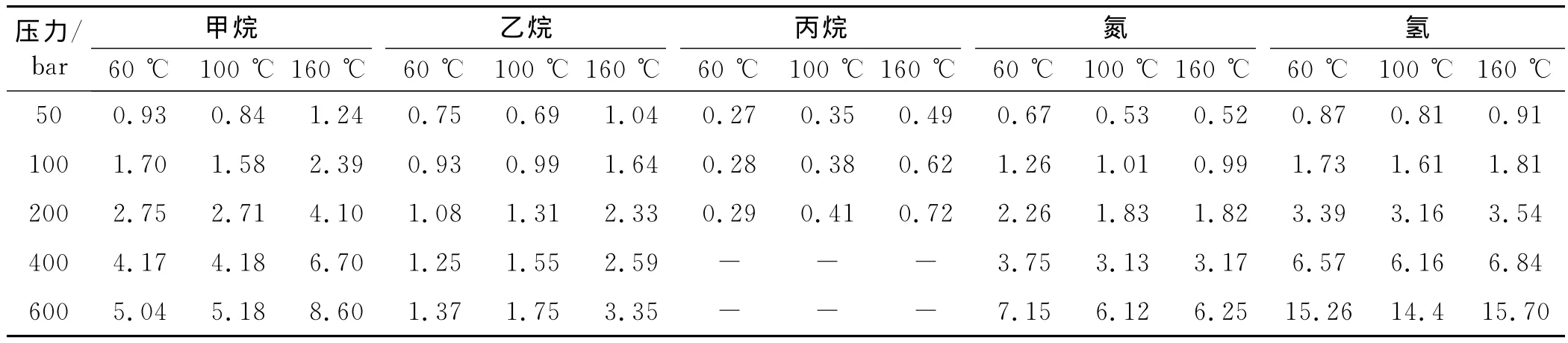

微石油[可溶有机质(沥青)、液态碳氢化合物等]、水在有机质成烃演化进程中,既是有机质的成烃产物,又是天然气的溶解载体;水既参与演变,又充当微石油、溶解天然气的载体。其溶解量则与温度、压力等外在因素相关(表2、3)。

表1 美国主要含气页岩储层有机质特征统计表

图1 有机质含量与吸附气量关系图(据表1编绘)

表2 天然气溶解系数表

1.1.3 黏土矿物因粒级细、表面积大,而具有吸附优势

黏土矿物因粒级细、表面积大,而具有超过方解石、白云石、石英等其他矿物的吸附优势。但是碳酸盐矿物却发育晶格结合烃及包裹体烃,在钻采过程中实施压裂酸化可获增产。

表3 一些气体在淡水中的溶解度随压力的变化表 m3/m3

1.1.4 热成熟度影响天然气的吸附量、溶解量

有机质成熟度起因于地层温度(地热),当温度升高时,有机质、黏土矿物、微石油、水介质等的吸附、溶解量,呈由低到高、再由高到低的演变规律,即由未成熟到成熟的吸附量、溶解量增加,至高成熟—过成熟时,吸附量、溶解量随之减少(或解吸、解溶),如图2所示,其趋势是明显的。

1.2 碳酸盐岩烃源岩具有与页岩气相似的成藏条件

图2 天然气吸附量与有机质成熟度演变态势图

综上所述,有机质、黏土矿物、水等介质的吸附、溶解气态烃,是构成页岩气藏的主体。那么,同为烃源岩的碳酸盐岩,同样富含有机质,在热成烃进程中,同样会产生液态烃、气态烃,当其在排运聚构建油气藏的同时,即运移后的碳酸盐岩烃源岩同样会吸附、溶解气态烃,可以构成烃源岩气藏的主体。至于捕获游离气的优势,碳酸盐岩烃源岩的孔隙、微裂缝、裂缝、洞隙的发育优势应该在页岩之上。换言之,页岩气成藏是由于有机质、黏土矿物、水等介质吸附、溶解天然气而成藏,那么同理,碳酸盐岩等烃源岩,因其具有相似的成藏条件,理应也被列为非常规气藏的勘探对象。如果这一论证合理,那么天然气勘探领域必将扩大,资源量必将增加,尤其是碳酸盐岩烃源岩在我国南方扬子地台分布广泛,更具有广阔的勘探前景。

2 四川盆地下二叠统碳酸盐岩烃源岩具备有利的天然气成藏条件

基于上述论证,以四川盆地下二叠统碳酸盐岩烃源岩为例,讨论了碳酸盐岩烃源岩的展布和成藏条件。

2.1 下二叠统碳酸盐岩烃源岩展布

四川盆地下二叠统碳酸盐岩发育,属海相台地沉积建造,沉积范围广阔,远跨现今盆地,在扬子地台多有分布[9]。沉积前盆地受乐山—龙女寺加里东隆起影响,抬升为陆,地层剥蚀严重,在不同时代地层组成的准平原基础上,接受沉积,厚度变化在400~800 m之间,北、东南、西靠陆源区,厚度减薄至200 m左右。下二叠统可三分:P1l(龙潭组)、P1q(栖霞组)、P1m(茅口组),厚度变化在300~500 m之间。自下而上展示2次沉积旋回 ,由海侵初期—海侵中期—海退期构成:第一旋回为P1q1—P1q2—P1m1;第二旋回为P1m2C—P1m2A+B—P1m3—P1m4。碳酸盐岩烃源岩主要发育于下二叠统,海侵初期由短暂的局限海台地相过渡为开阔海台地相,局部出现滩相;海侵中期出现台内浅滩或更高能量的台缘浅滩;海退期为延续时间较长的局限海台地相或间有开阔海台地相交互,主要分布在P1q1、P1m1、P1m4中。

研究表明,处于海侵初期和海退期的局限海台地相、开阔海台地相等有利于碳酸盐岩烃源岩发育[10]。其间以细结构岩类:泥质泥晶灰岩、生物泥—粒泥岩—泥粒岩微相是碳酸盐岩烃源岩的主要岩类,因其有机质赋存具原生性,是沉积基质的组成部分,也是碳酸盐岩烃源岩判识的重要标志(图3),即并非所有碳酸盐岩均可被视为烃源岩。那些发育于高能环境[如滩相(P1m)、鲕粒滩(T1f)、生物礁相(P2ch)等]及白云化碳酸盐岩的高孔渗的储渗体,如P2ch的生物礁、P1q2、P1m2-3的滩相、T1f的鲕粒滩相、P1q2的白云岩等可以作为常规气勘探目的层。其成藏模式属构造、断层、岩性等常规圈闭气藏,亦即经烃源岩排运聚而成藏。烃源岩气则是未经排运聚而成藏的,主要由有机质、水等的吸附、溶解气,黏土矿物的吸附气而富集成藏——“源藏同一”。就碳酸盐岩烃源岩而言,因结构致密,孔隙度、渗透率极低,故也难以形成自生自储“经排运”的气藏,形成的气藏(微裂缝、裂缝、洞隙游离气,有机质、黏土矿物溶解气、吸附气)均在烃源岩范围之内,属于非常规天然气系列。而前者多系岩性相变在纵横向由烃源岩成烃排运于储渗体成藏,属常规气系列。

由早二叠世栖霞期、茅口期碳酸盐岩烃源岩展布情况(图4)可见,P1q厚度大于100 m的碳酸盐岩烃源岩沿西南—东北向展布,尤以达州、开江一带较发育,厚度超过150 m;P1m碳酸盐岩烃源岩发育,盆地内除川西北绵阳、梓潼、江油一带厚度小于100 m外,在其他地区厚度均大于100 m,以西南及东部地区最为发育,厚度多在200 m以上,最厚达350 m。

2.2 碳酸盐岩烃源岩有机质丰度较髙

四川盆地下二叠统按J.L.Wilson(1974,1975)沉积相带划分[10],统计的有机质丰度值列于图5、表4中。由其可见,碳酸盐岩烃源岩有机质含量较高,有利于碳酸盐岩烃源岩气成藏。

2.3 碳酸盐岩烃源岩有机质类型佳、成烃量高

四川盆地早二叠世在地史发展长河中,是生物发育的极盛时期,碳酸盐岩烃源岩沉积环境优越,低等生物发育。研究表明,沉积有机质以腐泥型、偏腐泥混合型为主,如图6所示。

2.4 有机质成熟度适中,有利于烃气保存

研究表明,盆地内下二叠统,除川西、川北深埋区有机质成熟度达过成熟以外,川东南浅埋区以高成熟早期为主(Ro<2%),有利于烃气保存,即烃气不因成熟度过高而解吸、解溶排移。

3 下二叠统碳酸盐岩烃源岩气评估

3.1 碳酸盐岩烃源岩气显示

四川盆地下二叠统P1m1按岩性自上而下可三分:其中P1m1A、P1m1C为深色泥质泥晶等细结构碳酸盐岩烃源岩,P1m1B为碳酸盐岩。碳酸盐岩烃源岩在钻井、试采进程常有井涌、井喷发生。例如阳高寺构造的阳38井(位于构造南端),P1m1C厚23 m,在2 658.9~2 662.13 m,发生井喷,经测试产微气。阳60井P1m1A厚27.5 m,在2 817.05 m发生井涌,集气可燃;又如九奎山构造的阳45井(位于构造东北端)P1m1C段厚30 m,在井深2 277~2 282 m,发生井涌,喷高为6 m。阳57井(位于构造西北翼)P1m1A厚17.5 m,在井深2 376.19~2 378.64 m发生井涌,喷高达30 m。

图4 四川盆地下二叠统碳酸盐岩烃源岩展布平面图

图5 四川盆地早二叠世有利相带碳酸盐岩烃源岩有机质丰度展布图

表4 四川盆地下二叠统不同相带有机质丰度展布表

以上实例说明,在钻井试采中获得井涌、井喷、燃气等信息,这些显示均出自碳酸盐岩烃源岩之内,应当视为烃源岩气,由此表明碳酸盐岩烃源岩中的确赋存有天然气。从页岩气成藏机制分析,烃源岩首先排出的应该是游离气“微裂缝、裂缝、页岩、洞隙气等”,随后主要是解吸气、解溶气。据此而论,碳酸盐岩烃源岩,具有页岩气相似的勘探前景。

3.2 碳酸盐岩烃源岩气评估

基于对碳酸盐岩烃源岩气与页岩气成藏机制类同的认识,在现今页岩气评估标准尚无定论的实际情况下,仅以碳酸盐岩烃源岩展布、有机质丰度、有机质成熟度、埋深、圈闭等诸因素综合分析得出以下评估结果:以川南泸州印支期古隆起为最有利区,P1碳酸盐岩烃源岩厚度较大,有机质丰度较髙,成熟度适中,埋藏较深,圈闭保藏佳,评为最有利区(Ⅰ级);川西南威远构造区为有利区(Ⅰ—Ⅱ级);川东髙陡构造区为较有利区,P1碳酸盐岩烃源岩厚度大,但成熟度较高及埋藏较浅,其烃气保存条件不如泸州印支期古隆起区,故列为Ⅱ级(表5)。

图6 四川盆地下二叠统有机质显微组成图

4 结束语

四川盆地发育油系泥质烃源岩、煤系泥质烃源岩及油系碳酸盐岩烃源岩,同样具备页岩气的成藏条件,碳酸盐岩烃源岩不仅具有与页岩气成藏类同的优势,而且尚赋存碳酸盐矿物晶格烃、包裏体烃及微裂缝、洞隙更发育等优势,应当被视作非常规气的勘探领域。

四川盆地下二叠统碳酸盐岩沉积建造发育,有利于碳酸盐岩烃源岩发育的局限海—开阔海台地相在时空上展布广,细结构生物泥—泥粒岩—粒泥岩、泥质泥晶灰岩、泥灰岩等是主要烃源岩(有机质赋存具原生性,是碳酸盐岩烃源岩气的标志)。P1m1、P1m4、P1q1碳酸盐岩烃源岩发育,是碳酸盐岩烃源岩气成藏的最佳层段。在层段选择上可以P1为对象,在地区选择上可将泸州印支期古隆起区有利碳酸盐岩烃源岩气藏列为优选靶区,在实际操作上,不妨先选择已钻井的P1m1、P1q1做实验,待取得突破后,再扩大至川西南威远构造区、川东高陡构造区。一经取得突破,获得实效,表明笔者论证合理则前程似锦!在我国南方碳酸盐岩烃源岩广布地区,将展示出广阔的油气勘探前景,将有可能改变我国南方能源短缺的格局。

表5 四川盆地下二叠统碳酸盐岩烃源岩气评估表

[1]黄籍中.四川盆地页岩气与煤层气勘探前景分析[J].岩性油气藏,2009,21(2):116-120.

[2]郭宏,李凌,杨震,等.有效开发中国页岩气[J].天然气工业,2010,30(12):110-113.

[3]陈尙斌,朱炎铭,王红岩,等.中国页岩气研究现状与发展趋势[J].石油学报,2010,31(4):689-694.

[4]王兰生,邹春艳,郑平,等.四川盆地下古生界存在页岩气的地球化学依据[J].天然气工业,2009,29(5):59-62.

[5]李艳霞,李净红.中扬子区上震旦—志留系页岩气勘探远景[J].新疆石油地质,2010,31(6):659-663.

[6]张金川,李玉喜,聂海宽,等.渝页1井地质背景及钻探效果[J].天然气工业,2010,30(12):114-118.

[7]蒋裕强,董大忠,漆麟,等.页岩气储层的基本特征及其评价[J].天然气工业,2010,30(10):7-12.

[8]包茨.天然气地质学[M].北京:科学出版社,1988:223.

[9]王金琪.中国油气地质特征[M].北京:地质出版社,2010:35-63.

[10]WILSON J L.Carbonate facies in geologic history[M].Berlin:Springer-Verlag,1975.

[11]黄籍中,吕宗刚.碳酸盐岩烃源岩判识与实践——以四川盆地为例[J].海相油气地质,2011,16(3):8-14.

Prospect of source rock gas based on shale gas accumulation patterns:A case study from the Late Tertiary Formation in the Sichuan Basin

Huang Jizhong

(Chengdu Association of Senior Scientists and Technicians,Chengdu,Sichuan 610051,China)

NATUR.GAS IND.VOLUME 32,ISSUE 11,pp.4-9,11/25/2012.(ISSN 1000-0976;In Chinese)

Based on the understanding of the indigenous accumulation patterns of shale gas,i.e.generated from organic matters(in solid and liquid states)in shales and stored indigenously in the adsorbed state on organic matters and clay particles,in the dissolution state in liquids,or in a free state in microfracture,fracture and lamellation,this paper first discusses the possibility and the prospect of gas accumulation in another kind of source rock,i.e.organic rich carbonates of restricted open marine facies such as packstone,argillaceous limestone and marl,by taking the Lower Permian in the Sichuan Basin as an example.Source rocks are well developed in the Lower Permian carbonates in the study area such as the Qixia Formation(P1q)and the Maokou Formation(P1m).They are characterized by great thickness,high TOC values,good kerogen types,moderate organic maturity and shallow burial depth,all of which are favorable for source-rock gas accumulation.In this basin,the high-steep structural zone in the east,the Indosinian Luzhou uplift zone in the south and Weiyuan structural zone in the southwest with a burial depth of about 2000 m are evaluated analogically.It is proposed to perform trial exploration first in the Indosinian Luzhou uplift zone(such as the drilled wells in P1m1and P1q1).After a breakthrough is obtained there,gas exploration will be then extended to other structural zones like the Weiyuan and other highsteep structures in West Sichuan Basin.

shale gas,adsorption,free,organic matter,fracture(geology),carbonates,source-rock gas accumulation pattern,Sichuan Basin,Early Permian

黄籍中.从页岩气展望烃源岩气——以四川盆地下二叠统为例.天然气工业,2012,32(11):4-9.

10.3787/j.issn.1000-0976.2012.11.002

黄籍中,教授级高级工程师;1954年毕业于重庆大学工学院地质系石油天然气地质专业;长期从事石油天然气地质地球化学研究工作,发表论文60余篇,参与论著1部;中国石油四川石油管理局地质勘探开发研究院退休专家。该文系作者80高龄重病晚期写就而成,也是作者的遗作。

2010-07-19 编辑 居维清)

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2012.11.002

Huang Jizhong(1933-2012)was once an excellent expert working for the Exploration and Development Research Institute of the former Sichuan Petroleum Administration.He died for sickness in October 2012.We always thank him for his great help even during his final days at his hospital bed with the publishing of his last paper in our journal.