威尼斯双年展——香港·魅笔生城

2012-12-11乔纳森派尔JonathanPile赵静远TranslatedbyZHAOJingyuan

乔纳森·派尔 / Jonathan Pile 译_赵静远 / Translated by ZHAO Jingyuan

1 引言

第13届威尼斯建筑双年展香港展览由欧华尔顾问公司策划,香港建筑师学会及香港艺术发展局主办。本次展览被英国《建筑师》杂志评为2012年双年展最好的五大国际展览之一。在世界处于日益渐增的矛盾压力下,乔纳森·派(Jonathan Pile)与罗健中(Chris Law)带领的策展和展览设计团队一起共同讨论他们的展览以及多样性与兼容性的展览主题,一方面分享经验、寻求合作,另一方面未雨绸缪并缩减开支。他们认为,特别是在一个紧缩阶段,将低碳提上议程是非常必要的,但对于建立一个人们愿意生活在其中的繁华城市来说却是远远不够的。宽容、多样性、创造性和合作都应齐心协力,各尽其职。

在第13届威尼斯建筑双年展上,55个参展国家的参展项目中有许多强调了可持续性的问题——这并非既定的主题,主要是作为一种强调本土化甚于全球化、多样性甚于霸权的诉求,而不是宣扬低碳、低能耗技术的好处,后者越来越多地体现于发达经济体系的法律框架中。我们别无选择,只能遵守。而前者使展览更为意味深长。

今年的总策展人大卫·奇普菲尔德(David Chipperfield)所提出的主题“共同点(Common Ground)”的高明之处就在于(如果他是有意这样提的话),表面上是让来自世界各地的建筑师思考自己与同行从业者可能具有的共同点是什么,实际上则设法找出了更丰富和更原始的具有地方性、独特性和特殊性的东西,相反,如果直截了当地要求举出具有地方多样性的案例,可能达不到这样的效果。威尼斯双年展是一个独特的,为建筑师之间对话的全球性聚会。而且,建筑师之间对话的范围几乎和参展商的数量一样多样。

威尼斯建筑双年展经常被效仿,但极少数可与之匹敌,无论是在抱负还是在影响范围上。所以它可能只对行业中的顽抗者不起作用,他们会提出这场盛会的碳足迹可能有些问题。

数以千计的建筑师专程从世界的各个角落簇拥到这个水上城市,关注并讨论变化多样的“展品”,它们漂洋过海被依次运送过来,就为了在这里展览几个月,然后大多数就被拆除了。

不过,也许我们不应该因为环境道德而太快地穿上苦行者的刚毛衬衣,或挥舞起自责鞭子。建筑一直以来都存在国际化交易的现象,英国许多伟大的大教堂是由雇佣来的法国建筑师设计的,北京标志性的当代建筑是由荷兰人和瑞士人设计,威尼斯炫耀地展示着拜占庭和伊斯兰带给它的影响,就像曾经的威尼斯和400年后的香港是全球贸易的焦点一样,伦敦、东京、荷兰、纽约已成为超越国界的建筑教学与实践的中心,各自拥有自己特色的议程和运营模式,影响着世界各地的建筑实践。

正是在威尼斯双年展这样的活动中,这些多样化方法集合在一起,往往形成鲜明的对比,建筑文化又进行了一次混合,我们集体地、潜意识地检查罗盘和盛行风向,也许还将重新考虑我们应该向何方航行。

这些优秀的建筑设计是全球性的热点。在我教了12年书的伦敦大学学院巴特利特建筑学院(the Bartlett School of Architecture,University College London),我的同事包括希腊人、德国人、爱尔兰人、新加坡籍华裔、丹麦人、捷克人、西班牙人、澳大利亚人和英国人。40%的学生来自海外,其中大部分来自亚洲。他们当中的许多人,也许是绝大多数人——现在正在伦敦执业,但很可能却在世界其他地方做项目。

欧华尔顾问公司里设计并用自己的双手建造了这个高度复杂的展览的所有青年建筑师及学生都与伦敦的建筑教育或实践有一定的联系(开幕前我们带了10人的团队来威尼斯工作了整整1个月),虽然他们最初来自世界各地:英国、中国香港、中国大陆、意大利、美国和丹麦。

展览的目的是探索可持续城市更新中的多样性和兼容性问题,我们的立场是,政府强制施行土地使用分区的城市规划不足以创建一个“真正”的场所:“成功的城市是宽容的,包容了一种多样性与差异性、颠覆与创造的精神。如果没有隐秘的、半合法的以及反独裁者,城市将变得枯燥乏味和可以预测。在生物学意义上城市就死了。”

我们的展览设计及其建造过程都与其所探讨的主题类似。这个展览被设想成一个微缩的城市——为形形色色的“居民”(参展商)提供的一个灵活的、临时的支持网络,当人口增长的时候,它具有扩大的潜力。它被刻意设计成独立的,为各种不同的展品提供灯光、音响、电源和结构支撑,而不接触容纳它的正面临剥落破碎的威尼斯建筑的古老墙壁和天花板。

2 展览主题

本次展览的主题为“城间/城内:魅笔生城”,将320ha的东南九龙城市更新地区作为它的题材:一个基于旧机场区域魅影的,亚洲最大的城市更新项目之一。它审视香港发展局官方的未来计划和非正式的项目,九龙东南地区本土的和策划的文化将如何并存于这个世界上最著名的城市更新项目所在地之一中。

本次展览编织了一系列相互关联的故事——“魅笔”,来揭示一个正在形成的新兴城市文化的脆弱生态环境如何共存于官方的总体规划中。它将大量参与者提供的各式各样的项目并置在一起,从福斯特及其合伙人在旧启德机场跑道上新建的邮轮码头,到工厂屋顶上的小型都市农业项目,人性化的低成本住宅项目以及废弃仓库里的夜总会项目。展览真实的丰富性来自于展品的杂陈:一个视频投影的光反射到福斯特的邮轮码头模型上,视频里一位香港出租车司机正在抱怨九龙的交通状况;邮轮码头模型正摆在一个蜂箱旁边,而蜂箱则又被再利用作灯箱。

这次展览是一次尝试,试图重现身临其境的体验——错综复杂,这就是香港——快速建造之上的功利主义。

香港的创意不在于它的单体建筑,在于其城市的本身成为一个独特现象。比如,我们从香港的屋顶受到启发,它们常常以一种非正式的方式被使用,这种由稀缺的空间造成的“极端的实用主义”,被视为香港创造性能量升华的彰显。投身到香港的街巷,能感受到一种强烈的、纯粹的兴奋,这是由未经处理、粉饰的多样性带来的:横向和纵向上错综复杂的事物和发明物,在某种程度上使其他城市相形见绌。我们创造了“极端的实用主义”这个术语来描述这种特性,它不是“优雅的”,但它不倦地包容着差异并始终能适应环境。

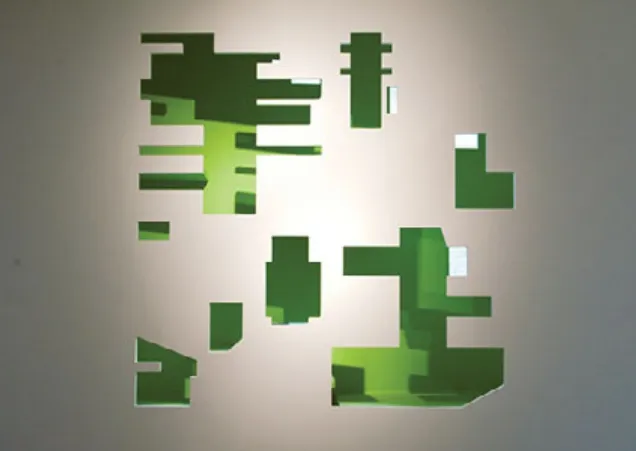

这个展览成为一个临时的城市缩影,展览利用浇铸平凡、粗糙的Kee Klamp抗坠落支撑结构(1934年在英国设计,用来为农民提供园艺围栏)建成香港的缩影——作为最直接的解决办法。它们被漆成香港街边常见金属电话亭的绿色,并作为一系列的影像装置投影塔,这些投影塔被欧华尔顾问公司称为“观塘之声”,许多当地居民的肖像出现在视频中,描述着他们对观塘区的希望和回忆(图1~5)。

我们希望观众在展览中体验行走在城市中的感受——局部的视野,重重矛盾的杂陈,冲突的视图,层叠的感观,一目了然的城市活动。这些布景主题,发端于策展声明,影响了开放性的论坛辩论。

在论坛上,主讲人——阿基格拉姆学派(Archigram)的创始人、库克罗伯汉建筑师事务所(Cook Robotham Architectural Bureau,CRAB)主管彼德·库克(Peter Cook)认为:“在寻找多样性的问题上,我认为对于有创造性的建筑师来说,最大的难题在于冲破建筑类型学的观念,依据模式类型的工作显然会限制设计和多样性。西方建筑倾向严谨、安全、重视市场认同性但乏味。我们应该对生命的多元化意义抱以更大兴趣,创造实用可行而具操作性的城市。香港应该努力让它的城市更随性一些,更加漫不经心和难于预测,那样也能轻松获利。”

意大利21世纪国家美术博物馆(Museum of Art for the XXI Century,MAXXI)馆长皮波·齐奥拉(Pippo Ciorra)则谈到旧工业区的再利用问题:“我们必须对新兴亚洲城市中建筑担当的传统角色提出质疑。这些城市中的超级明星建筑其实不会被载入史册。最重要的工作是抓住时机改造像九龙东这样的地区,在它还有活力的时候改造它,为一个本来就充满生机的地方注入新的场所精神。机构和政府的角色是为多样性创造生存的空间,而不是设计多样性。毕竟是人而不是建筑本身创造了生活。”

图1 入口指示牌

图2 标志细节

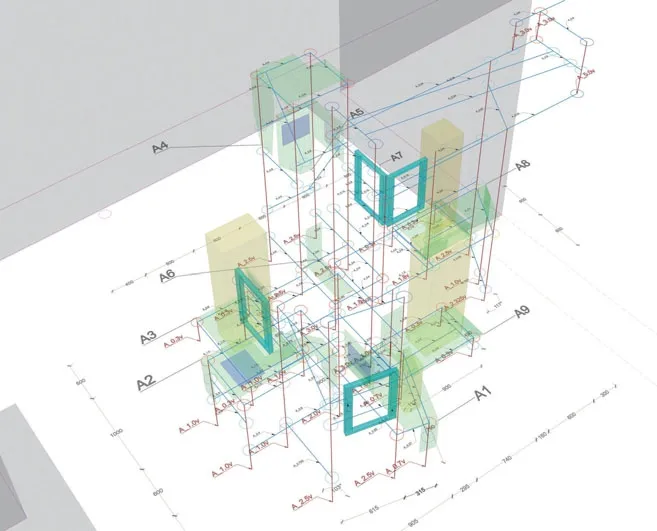

图3 展览装置结构图

图4 展览装置

图5 视频投影

图6 展览现场

图7 启德游轮码头

图8 印象都市·启德

保罗·芬奇(Paul Finch)(《世界建筑节》节目总监、《建筑师》和《建筑评论》杂志主编)主持了论坛,他表示:“论坛别具新意,我们的发言者在大会的主题‘共同点’之下寻求差异、变化,避免创造无处不在的相同‘创意’。”

克里斯·劳(Chris Law,欧华尔顾问公司的创始理事之一)总结了展览的主题:“最终,展览通过群体中真正的对话达到了一个多样和兼容的环境。值此欧洲处于变化莫测的状态,中国经济迅速放缓,香港在社会、经济和政治方面都受到影响之际,对如何建立一个更加多样、兼容的城市环境,使每个人都能充分发展自己潜力的需求比以往任何时候都更加迫切。”

3 参展作品

下文将阐释在这个临时城市中争相成为焦点的参展作品(图6),可以明白我们所要传达的多样性。

福斯特事务所展示了他们为一个新的巨型邮轮码头做的设计,这个码头位于前启德机场跑道的顶端,目前已在建设中(图7)。作为目前展览会上最大的合作项目,福斯特强调,它契合这个可持续城市的精神:“我们的设想是该建筑将被24小时全天候使用,由一个公共散步道作为主轴,散步道沿一个商业中轴线抬升,结束于顶端的一个公共屋顶花园。屋顶花园将提供一个用于休闲娱乐的平台,有着开放、屋顶遮蔽的空间,为家庭野餐、户外用餐、婚宴等活动提供场所。”他们做这个项目并没有因为“魅笔”的主题而乐在其中,因为关于启德机场有一个伤感的故事。启德机场是以何启(Ho Kai)和区德(Au Tak)两位命名的。何启和他的女婿买了一块土地用于投机性房地产开发,后来这个项目失败了,他们的公司于1924年被清算破产,这块地后来则被用于建设著名的启德机场。何启先生,一位有资质的医生和律师,曾经是在英国与香港居民之间建立信任的关键人物,去世的时候“负债累累,没有遗嘱,他的家庭一贫如洗”。

香港农场是一个设计师主导的试验,旨在将香港的工业区变为农业生产空间。在旧工厂的屋顶上,木制的大花槽里种满了秋葵、豆类、西红柿和其他农产品;当地的食堂和工坊提供食物残渣和木屑作为肥料,而土壤则来自香港郊区的农村。“你需要这类社区来使城市运转”,创办人之一格伦·尤金·艾林森(Glenn Eugen Ellingsen)说。农场包括来自“香港蜂蜜”(HK Honey)的蜂箱,这是产品设计师梁志刚(Michael Leung)为扩大当地养蜂业的创举:在屋顶和空调机平台上建蜂巢,使养蜂业突破了乡村的养蜂场。当地设计师与养蜂人合作,生产蜡烛、时尚的蜜罐和其他创意产品。这两个项目在威尼斯双年展上通过定制的集装箱盆栽和装有信息标语的蜂窝加以表现。

“我们正在看到九龙的这些多样性是如何联合创造出一个没有严格分区或规划的‘未经规划的’城市的。”穴的创作者之一梁凯民(Karman Leung)说。穴设计工作室由3名毕业于英国伦敦大学巴特莱特建筑学院的学生于2011年创建的建筑设计所。他们都来自香港,毕业后决定回香港创业并完成了一些项目,穴工作室的展览作品是“印象都市·启德”。在“印象都市·启德”项目中(图8),穴设计工作室颠倒了传统城市规划过程,先探索了当地文化和人文体验,再进一步对城市进行分区。在此概念上,穴设计工作室在九龙区东提取不同的本土特质作为灵感,创作了6个不同的叙述和系统,这些系统互相合作协调,共同运作,从而形成了一个承先启后的未来启德城。

吕元祥建筑师事务所(Ronald Liu and Partner)的“公寓的公寓”项目是一个由香港市区重建局主导的特殊的房地产项目,通过这个项目建造新的公寓来代替旧的住宅。项目的重点是为因市区重建过程中重新安置的人们提供社区设施。在机场搬迁之前,九龙城、土瓜湾、新蒲岗及九龙湾是一个极端的环境,嘈杂且污染严重,然而它们仍然是充满活力的社区邻里,恶劣的居住环境反而产生了充满活力的街道生活。随着机场搬迁,这些区域将变成黄金地段。一些原居民将由于高昂的租金和新开发的需求而搬迁。新启德“公寓的公寓”社区避免商品价值的最大化,而优先创造更多的公共空间。屋顶空间不出售,而是设计为共有的室内外休闲设施。地面层则提供充足的绿化,而并非让位于高经济价值的停车场。

欧华尔顾问公司(The Oval Partnership)展出了4个项目,同时策划了多肖像视频装置“观塘之声”,构成整个展览的一部分。“塔上花园”项目(图9)是由一个设计改造的,这个设计最初源于昆明主城区城市设计,但同样适合九龙的新发展。这个“三角多面体”模型探讨的是在城市的整个新城区的总体规划内,围绕一栋塔楼的公共空间应如何安排。新城区的总体规划以一个新型生态公园为中心,是一个整合的城市生活综合体。绿色空间将不仅用于休闲和文化,也将用于分享、城市农业、水耕培养和微气候改善。它是高密开发的一个另类替代模式原型。高密开发集中在边缘区域而在中心区域创造一个公园,该公园用来自周边塔楼的中水灌溉。

原型酒店设计(图10)由欧华尔伦敦和香港工作室完成,与原型(Integer)合作,是香港的一个微型精品智能化酒店。未来,当城市资讯网络日益发达,建筑物就可以保留过往居民的生活习惯和愿望的真实记忆。该项目探讨的不仅是酒店在这一时代技术背景中的建筑类型的新方法,它还探讨这种电子重塑生活的新端倪,以及它将如何影响我们未来对在何处和如何居住的理解。

图9 塔上花园

图10 原型酒店设计

“共享的天空”(图11)是对香港持续增长的所谓“笼屋”的一个回应。白天,这个摩天楼将掩藏在城市结构中。夜晚,这些单元体将转化并伸入空中,成为大家的公共休闲和个人享受的新型空间。不论富或贫,我们在同一天空下,共享同一个城市。这个计划,用竹材料建成,其实是象征性的摩天楼,在高层办公楼之上,占据了天空领域。

“凳记”项目是对在世界不同地方、不同文化和时区工作的回应。这是一个“可感应环境”街道家具的提案,它既是普遍的又具有场所的特殊性。一个特制的金属筐装满了产自当地的碎石,并于石笼里播种当地原生的植物。这种座椅可用作雨水收集器,雨水经过漏斗流入金属筐。座位传感器测算坐在长凳上的人数,数据上载到网络并显示于内置计算器上。城市中的声音和谈话被记录,传递给世界另一个地方的“双生”凳。这张凳子则收到从“双生”凳传来的其所在地的声音。

中国的城市化速度和尺度都是前所未有的,作为传统社会领域的街道和院落正在消失。面对这样一个自上而下要求整齐划一的管治模式,我们必须重申地方性的重要性,特别是那些个体呼声的重要性。在文化和空间背景不同的各个地方,我们放置一个同样的艺术装置。这个艺术装置成为一个基准,用来帮助“解读”它所处的场所。同时,它是一个连接不同地方的渠道,重申我们的共同需要和欲望的重要性。

郑炳鸿(Wallace Chang)教授主持香港中文大学建筑学院的城市空间研究室,其展览项目是“启德绿色通道社区方案”。他将被极度滥用的城市河流作为政治试验场,以提升大家对生态的认知。他认识到,这一实质性的、自然的河道通过城市,可以用来连接学校和小区,因此他的工作不是将这一基本的自然景观纯粹化,而是强调这条河流“滋润”人文景观的方式。

香港有一些土生土长小型的、年轻的事务所,由香港大学或香港中文大学的毕业生组成,在这个展览中就有两个:25小时生产(Hour 25 Production)和蚂蚁(ANTs),但其中大部分成员都有一份正职,通常是在商业化的事务所工作。全职在一个小型、实验性建筑事务所在香港是很不寻常的,在一个到目前为止还不欣赏先锋派的由商业驱动的城市中,这是一个勇敢的举措。这就是展览的潜台词:在裂缝和缺口中的某处,事情可能正在改变。

“25小时生产”(Hour25 Production)是香港的独立研究和设计团体,2012年在观塘成立。他们的工作探讨建成环境空间和时间的关系,使用多元化的媒体和材料,表达超乎建筑实体以外的理念。城市裂缝培育挖出了城市历史中的叙事层次,通过时间和空间的具体化,现在和未来得以并置及对照。若干“罅隙”是沿着启德渠动挖开的,还有来自过往数十年挖掘的“城市空间层次”。该作品窥探香港5个场所的往昔,将历史凝固在一个0.5cm代表一年的时间尺度内(图12)。

蚂蚁工作室(ANTs Studio)的“二次都市”项目探讨权威性规划和集体愿望如何并行(图13)。不过分单纯地认为二者是矛盾的立场,探求通过双方的对话来产生变化多端的化学反应,相信这一持续不平衡的关系和紧张正是香港的特殊活力。通过将现实和想象、艺术和建筑、违法和合法的主张并置,集体愿望将显现,作为公众愿望的共同基础,这是“场所营造”的本质。

图11 共享的天空

名为“隐秘议程”(Hidden Agenda)的作品从天花板上悬挂下来,靠近来自秘密音乐演出场地的视频装置,可以在上面看到关于这个项目的说明。Hidden Agenda是观塘工业区一个独立的现场音乐表演地点,与当地众多独立经营的文化人和艺术家有联系。他们的“自己动手制造”的方式赢得了很多音乐爱好者的支持,他们致力于推动香港的文化规划和艺术自由。2009年以来,组织了超过1 000场乐队和艺术表演。观塘现有超过1 000个独立艺术家工作室、乐队排练场地、街头艺术工作坊和电影后期制作室,这些都是在城市体制转变后逐步出现的。收到香港地政署的警告信后不久,他们决定给音乐场地内和附近的所有一切录像:从音乐表演、观众访谈、警察行动、街头抗议,到会议、工业区夜生活,再到捡起街道上的弃置家具。在某种程度上,正是这些在幕后黑暗角落里的影像,才是本次展览的核心。它探讨了对差异和异议的宽容或不宽容。在策展人看来,差异是创造性发明的先决条件,也是一个健康的城市环境的生命线。

4 结语

城市发展过程如同生物界,没有差异就没有进化。

大卫·奇普菲尔德提出的主题“共同点”有双重含义:共享的理念和共享的领域。他希望既有建筑师之间的相互联系,也有和广大公众的联系,并扩展到我们如何共同创造共享的建成环境。在香港,“共同点”的双重意义日益重要。“一国两制”的原则被不断质疑。香港如何保持一个不同于中国内地的系统,以及这一不同的系统如何面对和包容民众的参与来创造我们的未来?

香港今日之成功,有赖于商业的活力,而在寻求新的发展道路的同时,香港能否保持这种商业的活力?另一方面,民众在未来的岁月里,如何能够更充分地实现更多元化、更富有文化和可持续的生活模式?香港能否保持独立的个性,同时融入大珠三角体系的一部份?

香港的核心区有两个新的大型发展项目标机会,这意味着以上这些问题变得前所未有的重要。计划中西九龙文化区和九龙东城市更新项目都是世界上最大规模的发展项目之一。欧华尔为2012年威尼斯国际建筑双年展香港展览提出的建议是,展览将以九龙东为题材,展示该区域各种实际的和构思中的项目。1998年启德机场停用后,为这里的重新改造提供了可能性,关于如何重新改造的争论从那以后变得日趋激烈。他们相信这个大片城区的再造工程将创造一个富有魅力的区域,将展现出消费社会密集投资、发达网络和高密度开发的状况,同时探讨在社会政治层面正在起步的情况下,城市建筑文化将如何发展进步。在这个非常特殊的情况下,阐述立场时,汲取了很多康德(Kant)关于“共同感受”的定义,作为“共同点”的概念源起:这样,“……我们并不太多去将我们的判断和实际相比较,而是仅仅去和其他人可能的判断相比较,从而将我们自己置于其他人的立场……,仅仅去和其他人可能的判断相比较,从而将我们自己置于其他人的立场……” 。

威尼斯国际建筑双年展的香港展览,通过九龙东城市更新项目中真实的和构想中的主题,将过去、现在和未来的故事串联起来。展览将记忆和个人经验魔法般地结合到总体规划中,同时推进了当地社会的讨论和对话;将表现当地的历史和民间传统,以及今日处于飞速发展进程中的居民生活。

成功的城市是开放而包容的,欢迎多样性和差异性、容许反对的声音和意见,鼓励创新。如果没有这一基础,没有了非常规和反权威的存在,城市就变成了贫瘠的土壤,一切都计划安排好了,但同时也失去了生命力。

图12 重组都市“罅隙”

图13 “二次都市”

展览展示政府在九龙东的大型新发展项目,同时也展示民间的、非正式规划的、当地社区自发性的活动,以及两者之间的冲突和联系。这样的基础和土壤,如果给予一些养分和水的滋润,有可能发展成富饶的家园。

注释

① 判断力批判,伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)。