海峡两岸沈光文研究的历史分期探讨

2012-11-30万湘容

万湘容

(宁波市图书馆,浙江 宁波 315010)

引言

沈光文,字文开,号斯庵,宁波市鄞州区栎社人。生于明万历四十年(1612年),在荷兰据台湾时因飓风飘泊来台湾,历经明郑三世,在台湾生活30多年,于清康熙二十七年(1688年)去世,后葬于善化里东堡。后人因其在台功勋而尊称其为台湾孔子、文学开山人、文化拓荒者、中医始祖、佛教创始人、海东文献初祖。

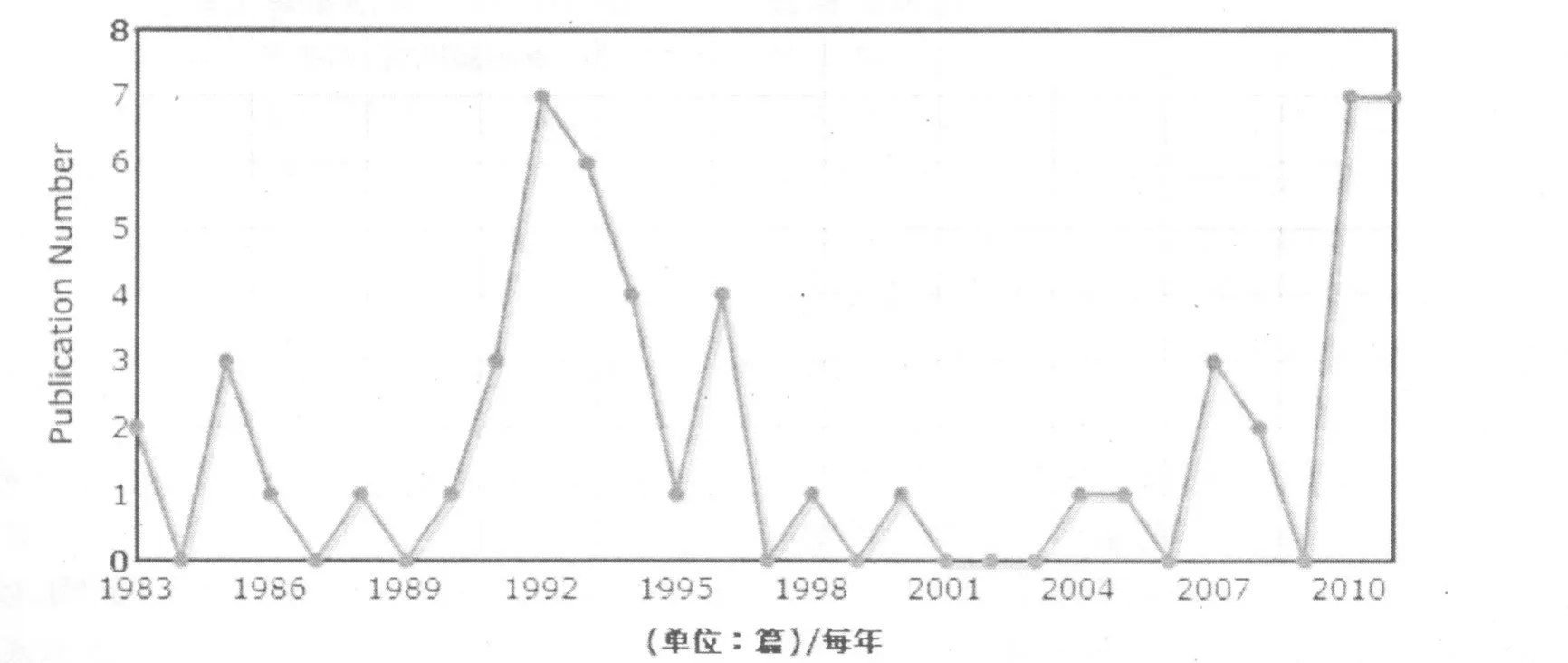

图1 1982-2012年沈光文研究学术发展趋势曲线图

自季麒光《蓉洲文稿》记述沈光文事迹以来,记载、评论、纪念、研究沈光文的文献愈来愈丰,却未见总结概括之综述。在沈光文诞辰400周年之际,笔者全面梳理这些沈光文研究文献正当时机(见图1),一方面从历史学角度瞰视沈光文先生的丰功伟绩,另一方面从文献学角度展示沈光文先生的研究现状,预测未来研究进展,并以此缅怀先贤哲人。

一、沈光文研究的起始阶段(1685~1949)

沈光文传记最早见于时任清朝台湾府诸罗县知县季麒光所著《蓉洲文稿》:“沈文开,名光文,四明故相文恭公世孙,字文开,别字斯庵,浙江鄞县人。以恩贡历仕绍兴、福州、肇庆,由工部郎中,加太仆少卿。明鼎革后逊迹不仕。辛卯,从肇庆至潮州,由海道抵金门。当事书币邀之,不就。七月,挈眷买舟赴泉;过围头洋,遇飓风,飘泊至台。及郑大木掠有其地,斯庵以客礼相见。郑经嗣爵,多所变更,斯庵以一赋寓讥讽,为忌者所中,乃改服为僧。在厦门时,与将军施侯为旧识,及侯安抚东宁,慰问夙昔,斯庵仍着僧衣,姚少保亦与友善,许赠资回籍,姚死,事遂寝,亦遂不能作归计矣。所著台湾赋、东海赋、檨赋、桐花赋、芳草赋及花草果木杂记,古近体诗,俱系存稿,未及梓行。”后来康熙年间蒋毓英《台湾府志》、金鋐《福建通志》、周钟瑄《诸罗县志》,乾隆年间刘良璧《重修福建台湾府志》、范咸《重修台湾府志》、王必昌《重修台湾县志》、余文仪《续修台湾府志》,道光年间谢金銮《续修台湾县志》等志书均列有沈光文传,皆引录季氏之文,唯详略有所差异。

至清乾隆八年,沈光文传记及文集为巡台御史张湄携回中原,交由浙东史学大家全祖望,后经全氏加以勘正、增补,重新撰述《沈太仆传》[1]。此后,道光年间李瑶《南疆逸史摭遗》、李元度《国朝先正事略》、陈寿祺《重纂福建通志》,同治年间徐鼐《小腆纪传》,光绪年间蒋师辙《台湾通志稿本》等的沈氏传记,均继承全祖望之传。

这一时期最大研究成果是全氏所著沈光文“海东文献,推为初祖”,后广为世人传颂。季氏之传将沈公事迹记录在案,全氏之传将沈公伟绩传播中华,这两个版本乃是1949年前沈光文研究的两座丰碑。两个版本有很大出入,季麒光与沈光文生前交往颇繁,他离开台湾诸罗时,沈光文还健在,因此,季氏所撰沈光文传的可信度是极高的。全祖望所撰《沈太仆传》,比季氏之传的文字多三倍,长达千字,增加内容为全祖望在鄞县采访沈氏家族所得,其他内容均取材自于文集。全祖望没有到过台湾,对沈光文在台湾事迹的了解只能来自文集而非第一手材料,撰文时带有主观臆断和猜测,沈太仆传多有舛误。如文中描述沈光文所郑经迫害逃入台之北鄙,“结茅于罗汉门山中以居,而山旁有目伽溜湾社”,实际上,目伽溜湾社在府城北鄙,而罗汉门则在府城东方,今高雄县内门乡及旗山镇,二者相距几十里,不可能在目伽溜湾社旁边,可见全祖望对台湾地理很不了解。因此,诸多学者皆认为全氏版不如季氏版的可信度高。

二、沈光文研究的发展阶段(1949~1977)

新中国成立后,陆台间交流暂时性中断,大陆的沈光文研究进入空窗期。而台湾却迎来了沈光文研究的春天,蒋氏家族迁徙台湾后,执政者多为甬籍人士。台北宁波同乡会主办了一份《宁波同乡》刊物,聚集了一批学术界和文化界人士,他们思古怀乡,追忆先贤,作为寓台甬籍乡贤沈光文自然成为他们研究和追捧的对象。《宁波同乡》杂志刊载大量相关文章,如甬籍台湾大学教授盛成的《乡先贤沈公光文之家学与师传》(1976),沈友梅的《<沈光文斯庵先生专集>序》(1977),林剑忱的《台湾文化传播者沈光文》(1977),台南县志稿的《有关旅台乡先贤沈公光文记述》、《旅台乡先贤沈光文斯庵传》(1976)。

台北宁波同乡会的沈光文研究热潮引起台湾各界关注,史学界、文学界的学者纷纷撰文响应。卢嘉兴先后在《南瀛文献》、《台南文化》、《台湾研究汇集》等刊物发表《沈光文墓址的探讨》(1977)、《台湾文献的始祖沈光文》(1977)、《倡祭南县先贤沈光文的苏东岳》(1973)等文章;陈香在《东方杂志》发表《<平台湾序>作者绝非沈光文》(1972);毛一波在《台湾风物》、《台湾文献》分别发表《沈光文诗有伪作》(1958)、《试论沈光文之诗》(1958);洪调水在《南瀛文献》发表《沈光文遗迹与其诗》(1953);苏东岳在《南瀛文献》发表《沈光文传》(1953)。

1977年宁波同乡会出版了《沈光文斯庵先生专集》(盛成主编)[2],全书27万字,收集了康熙以来为沈光文立的传纪19篇,收录沈光文遗诗、遗文,以及后人对沈的赞颂诗文和考证文章,史料丰富,内容翔实,是这时期沈光文研究的里程碑文献。

这一阶段的研究焦点集中在沈光文墓址、文学作品考证上,沈光文为台湾文化传播者提法也开始出现。这一时期最大研究成果就是准确考证了沈光文墓葬所在,为建立沈光文纪念碑提供确切之地。

三、沈光文研究的融合阶段(1978~1998)

改革开放后,大陆转变和调整对台方针政策,实行“和平统一,一国两制”基本国策,两岸对峙局面得以缓和,交流日趋频繁,沈光文成为两岸追忆的重要历史人物。1992年宁波市举办了“台湾文献初祖”沈光文诞辰380周年纪念会及学术讨论会,揭开了新时期大陆学者研究沈光文的序幕。据文献统计[3],这个时期大陆学者撰文14篇,如赵子劼的《两岸相承脉络之一宗——台湾文献初祖沈光文研究》(1994)、葛凤章的《开台先师——沈光文》(1998)、林其泉的《京剧传入台湾之历史和台湾省的京剧改革》(1996)、宋静之的《被誉称为“台湾文献初祖”的沈光文》(1994)、肖亮的《关于<沈光文与晚明浙东易学>一文史料失实及沈光文祖籍世系问题》(1993)、戴光中的《台湾文学拓荒者——沈光文》(1993)、郑闰的《沈光文与晚明浙东易学》(1993)、袁元龙的《乡先贤沈公光文考略》(1993)、文楚的《海峡两岸寻访台湾文献初祖沈光文纪事》(1992)、李庆坤的《沈光文的抗清事迹及其家世初探》。这些文章大多发表在浙江省内刊物上,具有明显的地域局限性,在研究层次上停留对台湾学者历来研究的咀嚼和回味,除了郑闰、肖亮从晚明浙东易学角度、李庆坤从抗清事迹和家世角度有所新的切入点外,暂无大突破。

此时的台湾学者却将注意力转向沈光文家世族谱的探究。台湾成功大学历史系教授石万寿1983年访问台南时获得沈光文族谱,据此谱撰成《沈光文谱系与事迹新探》,详叙生卒年月、婚姻子女、师承家传、来台前后,并与季氏、全氏之传互为印证,提出“全氏之传,或过于渲染,不足信”的全新观点;对沈氏遗作加以考证,指出“《平台赋》一首,极尽阿谀之能事,当非光文所作”,最后作者以季麒光所撰的沈光文传为基础,增补诸传及谱系中可信线索,撰述沈光文新传。1987年,台北宁波同乡会沈友梅、李子渝等人返乡探亲,在大陆寻踪沈光文的足迹。后来李子渝请求浙江大学台湾研究所协查沈氏世家,终于在地方史志专家洪可尧指点下找到沈光文出生之地——鄞县栎社乡星光村。

沈光文的文学艺术贡献也是该时期学者重点关注方向。1987年中国文化大学麦凤秋在论文《台湾地区三百年书法风格之递嬗》中就提出“明末遗儒沈光文(永历初年)首开台湾地区书法史”观点,从书法史角度阐释沈光文贡献。1997年台湾中山大学中国文学研究所林煜真以《沈光文及其文学研究》为题,分析沈光文诗作,查考文献中沈光文诗作之载录情形并将其诗作系年,分六点叙述沈光文诗作的中心思想,全面论述其在传统文学上的继承及其所开创的台湾文学面貌的贡献。

1998年,台湾中山大学龚显宗教授,经过社会调查、考据追踪、翻译注释和整理汇编,撰成《沈光文全集及其研究资料汇编》[4]一书。全书分为上中下三部分,上编为沈光文著作,搜罗了沈光文在台所作“诗”、“古文”、“骈文”,其诗共106首,分为五古、七古、五绝、七绝、五律、七律、六言,其文〈东吟社序〉、〈台湾舆图考〉,其赋〈台湾赋〉,并加笺注;中编为研究资料汇编,罗列清初至20世纪90年代的一些重要文献,有“史乘与方志”、“笺注与校释”、“研究与考证”三部分;下编为追思与咏怀。该书是目前研究沈光文的最完整的文献汇编,是沈光文研究的又一个里程碑式成果。

这一时期最大研究成果就是两岸学者印证史料,厘清了沈光文从生到死的完整历史轮廓。研究重点集中在沈光文家传师学、世系族谱、文学艺术贡献上。在研究力量上大陆研究群体慢慢形成,来自于浙江大学、宁波大学的研究人员数量逐渐增加,为经后两岸沈光文研究的交流活动奠定了基石。

四、沈光文研究的繁荣阶段(1999~)

陈水扁执政台湾期间,歪曲台湾历史,鼓吹主体意识。这些动作非但没有削弱民众对中华文化认同感,反而促进两岸文化交流,学者们更是搬出沈光文事迹来抨击台独言论。2008年马英九上台之后,终于实现两岸高层互访,开启两岸大三通,签订《海峡两岸经济合作框架协议》,海峡两岸政治、经济、文化交流日趋正常化,沈光文研究的陆台交流更为密切。

在这样的历史背景下,大陆学者的沈光文研究活跃起来,研究群体的来源更加广泛,研究内容更为丰富。福建农林大学张宁深入研究沈光文诗作中的遗民心态,认为把握遗民心态就找到了读懂沈光文的钥匙。[5]厦门大学刘玉山认为沈光文对中华士族文化在台湾扎根与发展做出了重大贡献。[6]西南大学王姝一从“移民”之诗、“遗民”之诗、“乡愁”之诗、“反殖”之诗四个角度剖析沈光文在台湾诗歌的地位及价值。[7]此外,姚同发的《台湾文学:承袭中原传统——台湾历史文化渊源之文缘篇》(2008),林安梧的《台湾地区朱子哲学的研究》(2010),塔娜的《以文抗清与联清结社:沈光文文学思想的矛盾与统一》(2010),乐承耀的《牵系两岸文化情结的先驱——纪念沈光文诞辰400周年》(2012),秦四霞的《明郑时期台湾儒学的创立及其内涵研究》(福建师范大学学位论文,2008年),李诠林的《台湾现代文学史稿(1923~1949)》(福建师范大学学位论文,2006年)等从文学、文化、哲学深入阐释,角度独特,观点新颖。2006年厦门大学李祖基教授根据上海图书馆藏孤本《蓉洲文稿》整理出版的《蓉洲诗文稿选辑》(季麒光,香港人民出版社),为研究沈光文提供新素材,将公认失传文献公诸于众。

台湾学者的研究步伐也未停顿。黄美玲在《谁才是台湾“文学”初祖——沈光文V.S.卢若腾之诗》(2010)一文中以卢若腾和沈光文之诗做比较,探讨其文学价值与贡献,认为两人的文学成就当在伯仲之间,提出“台湾文学初祖”应扩大解释为沈光文为主的南明文学,甚至整个台湾海峡诗群。此外,还有王淑蕙的《从<蓉洲诗文稿选辑.东宁政事集>论季麒光宦台始末及与沈光文之交游》(2011),王玉辉的《沈光文寓台诗歌风格的转变》(2007),郑国瑞的《明郑时期台湾的书法》(2007),田启文的《沈光文〈台湾赋〉几处地名考证的问题》(2006),刘振维的《彰化鹿港文开书院儒学精神之研究》(2005),唐立宗的《明郑东都承天府尹顾礽生平事略考——兼论沈光文〈别顾南金〉诗》(2005),杨惠南的《明郑时期台湾“名士佛教”的特质分析》、《竹溪寺创建年代的再商榷》(2002),蔡秉叡的《陈复“文开书院与台湾孔子”一文辩疑》(2003),陈复的《文开书院与台湾孔子》(2003),丁凤珍的《施懿琳<从沈光文到赖和——台湾古典文学的发展与特色>评介》(2001),余昭玟的《沈光文与台湾的怀乡文学》(2000),龚显宗的《沈光文的生平事迹与文教贡献》(1999)等二十多篇文章发表。台湾高校硕博研究生也兴起了沈光文研究热潮,如彰化师范大学国文学系硕士研究生就以《沈光文之怀乡诗研究》(2008)为题,对沈光文怀乡诗作较全面而完整的论述。成功大学江启纶在硕士论文《日治中晚期台湾儒学的变异与发展——以<孔教报>为分析对象(1936~1938)》(2007)中概括沈光文对台湾儒学的发展与建制贡献,重新定位其在台湾儒学的地位。

沈光文研究专著也相继问世。施懿琳的《从沈光文到赖和—台湾古典文学的发展与特色》(春晖出版社,2000)一书专章专节论述明郑时期以沈光文为代表的寓台遗民诗人及其作品;刘昭仁撰成《海东文献初祖—沈光文》(2006,秀威资讯科技股份有限公司),全面介绍沈光文的家世、生平、著作、家学渊源特色及师友,论述其古典文学及在台湾文学史上的地位,对台湾文化的贡献与影响。在书中刘昭仁反驳了文学界部分人士为倡导台湾文学主体性而刻意将台湾二十年代新文学以前的古典文学视为“中国文学”而搁置不论的错误观点,认为这种观点致使台湾文学的研究产生断层,甚至会对沈光文“海东文献初祖”的地位置疑或“颠覆”,最终危害台湾社会。

这一阶段研究特点是从宏观性研究、描述性研究转向微观性研究、评论性研究,研究重点是沈光文的文学成就和地位,研究内容涉及沈光文在哲学宗教、古典文学、历史地理、教育文化、中医药的成就。大陆研究力量壮大起来,研究群体不再局限于浙江省内,而是来自全国。

五、结语

谈及台湾史必提沈光文,研究明郑台湾必溯及沈光文。自季麒光撰成沈光文传以来,沈光文就成为中国文学界、史学界的重点研究对象。1949年迄今,两岸以沈光文为题的学术论文达百篇、学位论文达二十余篇、相关专著达十余部,蔚为壮观。梳理这些论文、专著,厘清沈光文研究的历史脉络,对于将来沈光文研究的深入和推动仍是大有裨益。

从海东文献初祖到台湾文化拓荒者的认同,从台湾文学初祖到台湾孔子的尊称,从台湾中医始祖到台湾佛教创始人的共识,是沈光文研究不断深入发展而取得的丰硕成果。从台湾学者对沈光文研究的一枝独秀,到大陆专家对沈光文研究的奋起直追,直到目前两岸学界对此研究的齐头并进、交流融合,是沈光文研究模式不断创新发展而取得的显著成就。随着沈光文史料线索的进一步挖掘、两岸关系的进一步亲密、研究力量的进一步壮大,不久的将来,沈光文研究必然更加繁荣昌盛,两岸共同文化元素必然更为炫目灿烂。

[1](清)全祖望,黄云眉选注.鲒埼亭文集选注[M].济南:齐鲁书社,1982.

[2]盛成.沈光文斯庵先生专集[C].台湾:宁波同乡月刊社,1977.

[3]中国知网.http://www.cnki.net/[DB]/[OL][2012-09-28].

[4]龚显宗.沈光文全集及其研究资料汇编[C].台湾:台南县立文化中心,1998.

[5]张宁.沈光文诗作中的遗民心态[J].福建师范大学学报(哲社版),2007(1):66~68.

[6]刘玉山.沈光文及中华士族文化在台湾扎根与发展[J].黑河学刊,2012(2):53~54.

[7]王姝一.明郑时期台湾诗歌研究[D].重庆:西南大学,2011:1~82.

[8]台湾期刊论文索引系统.http://readopac.ncl.edu.tw/ncl Journal/[DB]/[OL]