湖南省长沙市低碳发展转型思路探析

2012-11-23赵先超

赵先超,晨 风

(1.湖南工业大学长株潭两型社会研究院,湖南株洲412007;2.长沙民政职业技术学院民政系,湖南 长沙410012)

全球气候变暖已经是一个不争的科学事实。有效应对气候变化,既是当今世界各国政府的工作重点,也是全球城市之间开展合作的重要契机。发展低碳经济,创建低碳城市,实现经济增长与碳排放间的脱钩发展则是有效缓解全球气候变暖的重要举措。城市作为能源消耗与碳排放最为集中的区域,在碳减排进程中具有至关重要的作用。因此,作为未来城市的发展方向,低碳城市已经成为世界各国政府普遍追寻的发展目标。

自2008年,上海和保定两市入选“低碳城市发展示范项目”试点城市之后,国内各大城市如北京、天津、广元、吉林、贵阳、德州、株洲、杭州等,纷纷提出创建低碳城市的战略构想,并在局部领域进行了探索[1]。2010年8月,国家发改委选择5省8市作为低碳试点省市,将低碳城市发展推向了一个高潮。结合国家节能减排目标,国内多数城市制定了低碳城市发展目标及相对应的低碳发展对策。然而,这些对策往往缺少对城市低碳发展现状的系统分析与评价,而缺少现状分析的低碳化发展对策往往是“空中楼阁”,或没有针对性而无法实施,或定性错误而误入歧途。在这种背景下,对长沙市低碳发展现状,特别是与城市低碳发展相关的能源供给、能源消耗以及碳排放现状进行分析,将在一定程度上对于长沙市创建低碳城市提供参考和借鉴。

一 研究区域概况

长沙是湖南省省会城市,地处洞庭湖平原,位于中国中南部的长江以南地区,是湖南省政治、经济、文化中心,也是全国首批历史文化名城,是优秀旅游城市、国家森林城市、国家园林城市、全国生态试点示范城市,同时还是湖南省长株潭“3+5”城市群的核心城市。截止到2009年,长沙市辖雨花、芙蓉、天心、开福、岳麓五区和长沙、望城、宁乡三县及浏阳市,城市总面积11819.5平方公里,其中市区面积556.33平方公里,建城区面积128平方公里,,城市总人口587.09万人,其中非农业人口191.89 万人,市区人口180.77 万人。

二 社会经济发展现状及特征分析

(一)经济发展水平

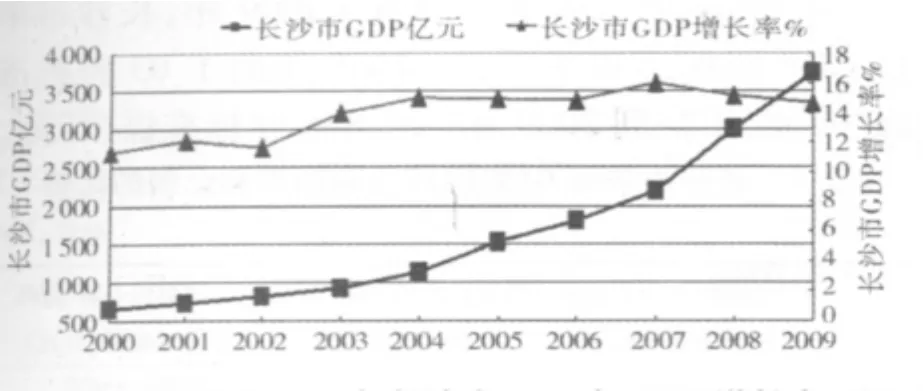

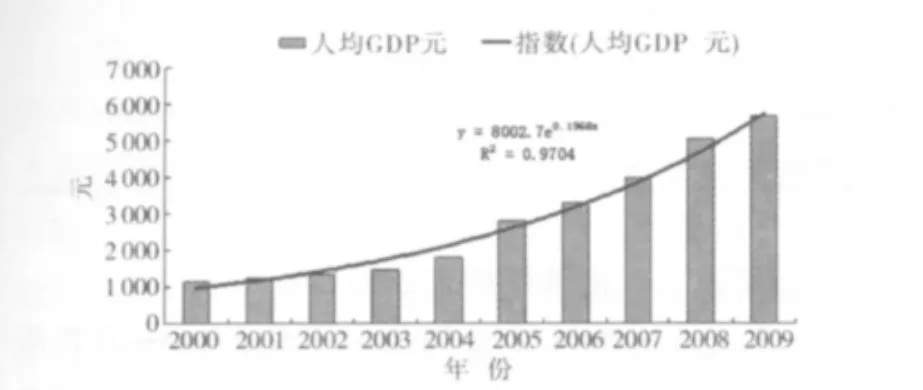

2009年,长沙市实现GDP收入3 744.46亿元,相比2000年(656.41亿元)增加了3 088.05亿元。人均GDP达到56 620元,较2000年(11 262元)增加了45 358元。

图1 2000~2009年长沙市GDP与GDP增长率

图2 2000~2009年长沙市人均GDP增长趋势

(二)产业结构水平

2000~2009年,长沙市产业结构逐渐优化,其中第一产业所占比重由2000年的11.3%下降到2009年的4.8%,降低6.5个百分点;第二产业所占比重由 2000年的 40.9%上升为 2009年的50.6%,提高9.7个百分点;第三产业所占比重由2000年的47.8%下降到2009年的44.6%,降低3.2个百分点。总体来看,长沙市产业结构经过“十五”、“十一五”时期的发展,已经呈现出以工业经济为主导,二三产业共同推动经济发展的“二三一”基本协调发展的局面。

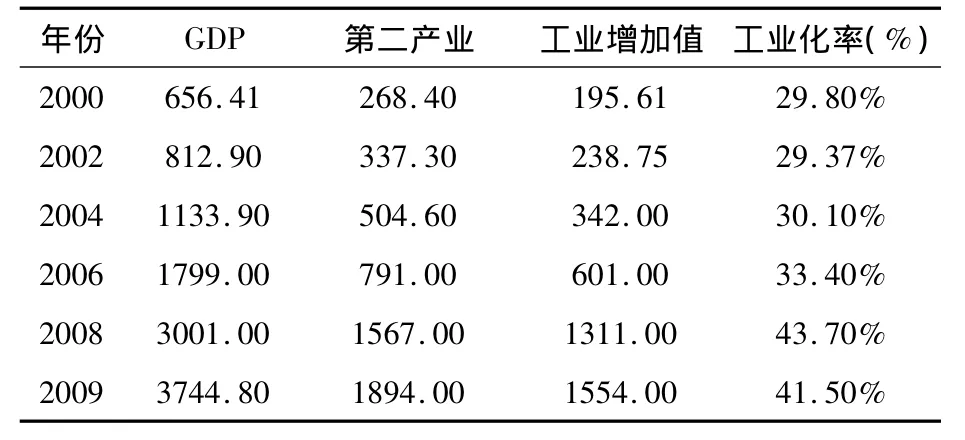

(三)工业化水平

从工业化率来看,2000~2007年,长沙市工业化率均处于29% -36%之间,为工业化初期阶段;2008年以来,长沙市工业化率均在43%以上,这标志着长沙市已经进入了工业化发展的中期阶段。从就业结构来看,2003~2008年,长沙市第一产业从业人员及所占比例逐年减少,从2003年到2008年下降了7.9个百分点;第二产业从业人员从业人口及所占比例逐年增加,从2003年到2008年增加了6.25个百分点;第三产业从业人员及所占比例总体上也是增加的,自2003年到2008年增加了1.65个百分点。因此,从第一产业从业人员及第二产业从业人员所占比例综合分析,长沙市属于工业化的中后期阶段。

表1 2000~2009年长沙市工业化率 单位:亿元

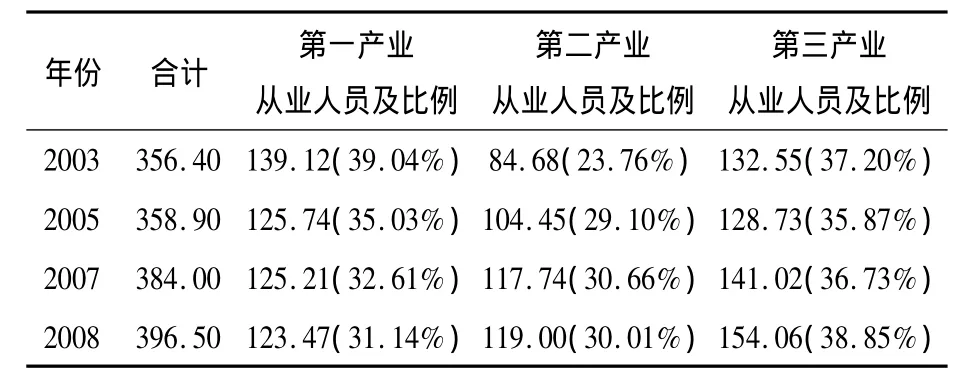

表2 2000~2009年长沙市各产业从业人员及比例单位:万人

(四)城市化水平

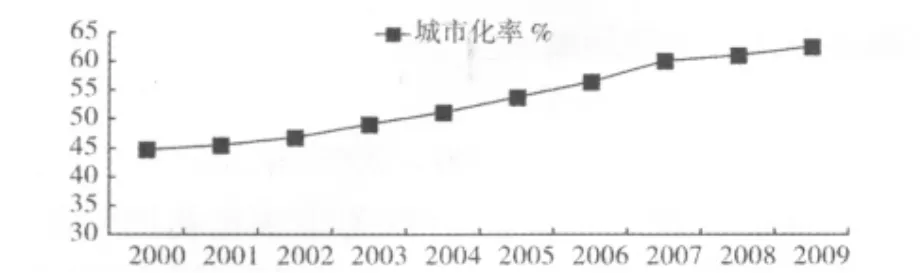

2008年,长沙市城市化率为61.25%,分别高于全省 19.1个百分点(湖南省城市化率为42.20%)以及全国15.6个百分点(全国城市化率平均水平为45.70%)。从长沙市城市化率时间变动趋势来看,2000~2009年,长沙市城市化水平逐年提高,由 2000年的44.70%提高到2009年的62.63%,较2000年提高了17.93个百分点,年均提高1.793个百分点,基本呈现出线性增长趋势。根据雷·诺塞姆用“S”型曲线理论概括的城市化进程一般规律,当前长沙城市正处于城市化的中期加速阶段(30% <城市化率<70%)。

图3 2000~2009年长沙市城市化率变动趋势

三 能源供给和能源消耗的现状及特征

(一)能源供给分析

长沙是一个典型的能源输入型城市,本地能源类资源产量远远不能满足当地生产和生活的需要,其成品油全部从外地调入。天然气由“西气东输”工程供给,少煤、缺电更是不争的事实,太阳能、风能、生物质能、地热能的利用尚处于起步阶段,全市约80%的能源需从外部输入。

2009年,长沙全市能源生产总量为306.39万吨标准煤,比2005年增长41.20%,年均增长9%;一次能源生产量为245.26万吨标准煤(其中煤炭占99%,水电占1%),比2005年增长14.20%,年均增长3.40%;二次能源生产量(火电)为61.13万吨标准煤,比2005年增长25.5倍,年均增长126.90%。

表3 2005~2009年长沙市主要能源产品生产情况

(二)能源消耗分析

1.能源消耗总量。2005~2009年,长沙市能源消费总量呈逐年上升趋势,由2005年的1 565.497万吨标准煤上升到2009年的2 065.052万吨标准煤,增加499.555万吨标准煤。

2.能源消耗增速。“十一五”以来,随着节能减排力度的加强,长沙市能源消费增速开始呈下降趋势。2008年,长沙市经济增速为11.5%;能源消费增速为4.69%,为4年最小值。从总体上看,随着节能减排政策的进一步深入实施,长沙市能源消费增速仍有进一步下降的趋势。

3.能源消费结构。长沙市能源消费结构以煤、油、电等为主,清洁能源发展滞后。2005-2008年,煤炭在长沙市能源消费结构中占据主要地位,煤炭消费所占比重长期围绕在70%左右,这主要是由于长沙市火力发电、非金属矿物制品行业所占比过大所致;石油消费比重略有下降,由2005年的23.37%下降到2008年的18.52%;随着新奥燃气进驻长沙,天然气消费比重有较大提升,由2005年的1.27%增加到2008年的3.84%;水电、风能等新能源消费比重虽有提高,但增幅有限,从2005年到2008年仅增加2.28个百分点。

表4 2005~2008年长沙市能源消费结构 单位:%

4.能源消费效率。2005~2009年,长沙市单位GDP能耗逐年下降,由2005年的1.03吨标准煤/万元,下降到2009年的0.846吨标准煤/万元。

表5 长沙市单位GDP能耗与湖南省和全国的比较单位:万元

(三)二氧化碳排放现状及特征分析

本文所讲的碳排放均指由于化石能源消费所引起的二氧化碳排放量,具体是指全社会能源消费二氧化碳排放总量,包括农业、工业、建筑业、第三产业以及居民生活能源消费过程中的二氧化碳排放,具体包括终端能源消费量、能源加工转换损失量和能源损失量三部分[2]。碳排放量采用KAYA公式计算,利用长沙市相关人口、经济、能源消费等相关数据,得到2005~2009年长沙市碳排放量。

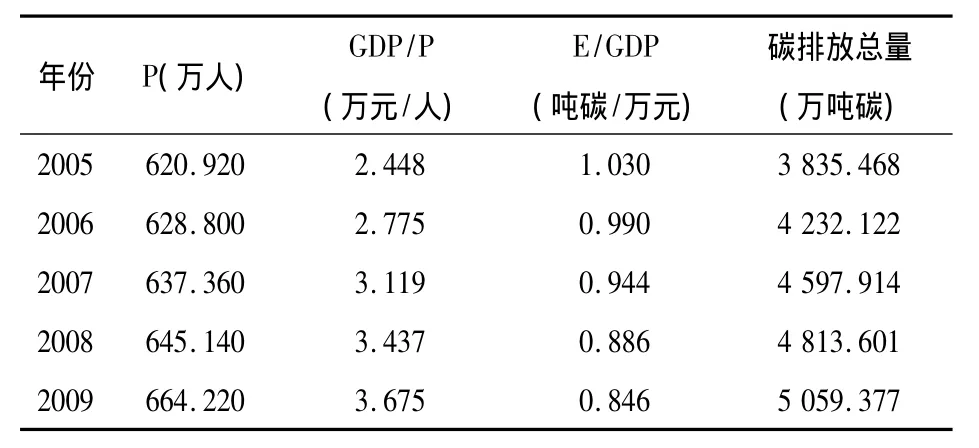

表6 2005~2009年长沙市碳排放总量

1.碳排放总量。2005~2009年长沙市碳排放总量呈现快速增长趋势,从2000年的3 835.468万吨增加到 2009年的5 059.377万吨,增加了1 223.909万吨。

2.人均碳排放。2005~2009年,长沙市人均碳排放逐年升高,由2005年的6.177吨碳/人增加到2009年的7.617吨碳/人,增加了1.44吨碳/人。2008年长沙市人均碳排放为7.461吨碳/人,虽低于上海(11.707吨碳/人)、天津(10.598吨碳/人)、武汉(10.426 吨碳/人)以及郑州(10.245 吨碳/人)等城市,但高于株洲(7.294吨碳/人)。从总体上看,2008年长沙市人均碳排放与其它大城市相类似,其人均碳排放水平都远远大于全国平均水平(1.36吨碳/人),大约是后者的 5.49 倍。

3.碳生产力。2005~2009年,长沙市碳生产率逐渐提高,由2005年的0.396 3万元/吨碳提高到2009 年的0.482 5万元/吨碳,提高0.086 2万元/吨碳。2008年,长沙市碳生产力水平为0.461万元/吨碳,虽与省内的株洲(0.284万元/吨碳)、及湘潭(0.216 万元/吨碳),以及中部地区武汉(0.366万元/吨碳)、郑州(0.329万元/吨碳)等城市相比占有一定优势,但与东部沿海发达地区北京(0.630万元/吨碳)、上海(0.582万元/吨碳)等城市尚存在一定差距。

图4 2005~2009年长沙市低碳发展主要指标变动趋势

四 转型思路

鉴于以上分析,可以发现长沙市低碳发展水平并不高。在两型社会建设背景下,实现长沙市低碳发展转型,是当前长沙市创建低碳城市必须考虑的问题。目前,多个学者对此类问题已经有所涉及。如周跃云、王汉青、赵先超[4]较早地以长株潭城市群的重要一极株洲市为例,探讨了株洲市创建低碳城市的路径、创建框架以及实现城市低碳发展的“五化”对策,这些研究对于同样处于长株潭区域的长沙市的低碳转型提供了一定的参考。张旺、刘建文、赵先超[1]等则在系统分析国内外城市低碳发展实践的基础上,探讨了株洲市城市低碳发展的多元经营主体问题,这为探讨长沙市低碳发展转型提供了一定的指导。[1]综上所述,本文认为长沙市实现纸碳发展,必须在以下几个方面寻求突破。

1.优化能源结构。《可再生能源法》(2005)和《可再生能源发展中长期规划》(2007)提出到2010年和2020年,中国可再生能源占一次能源比例分别达到10%和15%的目标。2008年,长沙市非化石能源消费比重仅为4.38%,距离上述文件2010年的目标尚差距甚远。为了实现长沙市低碳发展目标,就必须抓紧编制《长沙市新能源和可再生能源发展规划》,大力发展新能源和可再生能源,优化能源消费结构,逐步降低煤炭、石油等传统化石能源消费比重。

2.实现低碳生产。立足“两型社会”建设背景,大力发展新能源、新材料、生物节能、环保等战略性新兴产业,逐步提高战略新兴产业所占市场份额;大力推进传统产业的低碳化改造,促进有色金属、陶瓷、化工等传统产业的节能减排,使传统优势产业实现低碳、高效发展;大力发展循环经济,积极推进企业、园区的低碳化改造,提高资源能源综合利用效率;加快金融商贸、卡通动漫、电脑软件等新兴服务业的发展;在市域内主要工业企业,如三一重工、山河智能等进行低碳生产试点,通过先进适用技术的应用,逐步提升企业生产的低碳化水平;在农村区域大力发展优质、低碳农业,引导并鼓励农民建立立体生态种养殖、农产品深加工、资源循环利用、区域产业循环等高效生态农业模式,推广农村节能减排技术应用与清洁能源利用。

3.发展低碳建筑。积极探索建立地方性低碳建筑设计标准;积极应用低碳建材,坚决禁止生产使用实心粘土砖,逐步形成建筑节能外墙、建筑空心砖、节能门窗以及节能遮阳板等节能材料的产业链;普遍采用绿色节能建筑技术,配套建设应用太阳能、地热能等设施;推行低碳化施工,在优化建筑施工流程的基础上,建立地方性低碳施工标准;加快现有高能耗建筑的低碳化改造,特别是加快高能耗的大型公共建筑和党政机关办公楼的节能改造;加强低碳建筑管理,严格执行国家《节约能源法》和《建筑节能条例》,在建筑项目立项、设计、建造、使用及建筑物拆除等各个阶段的管理中,遵循节能减排的原则;加强公共建筑节能监管体系建设。

4.实施低碳交通。积极倡导低碳出行,大力提倡搭乘公共汽车出行,在局部区域率先启动建设自行车公共租赁系统,倡导采用步行、骑自行车等绿色出行方式;大力发展低碳公共交通,优化调整公交线路;加快启动太阳能快速充电站建设,为电动公交车、出租车及其他家用、专用电动车提供充电服务;加快混合动力汽车、电动公交车在城市公交领域的应用步伐。

5.提高碳汇能力。提高城市森林覆盖率以及城市绿化覆盖率,实施城市绿化工程,扩大城市园林绿化面积,建成区绿化覆盖面积以及生态湿地面积;创新项目投融资模式,加快碳汇林项目建设,实施碳汇造林工程;深入开展环境污染专项治理行动,推广垃圾分类与资源化,实现垃圾无害化处理。

[1]张 旺,刘建文,赵先超,等.两型背景下株洲市创建低碳城市的战略研究[J].湖南工业大学学报:社会科学版,2011,16(2):8 -9.

[2]中国能源统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2009.

[3]周跃云,王汉青,赵先超,等.长株潭城市群低碳发展模式试点示范研究——以株洲市为例[A].张 萍.长株潭城市群蓝皮书2010[C].北京:社会科学文献出版社,2010.

[4]赵先超.城市低碳发展与提升对策研究——基于长沙市的实证分析[D]长沙:湖南师范大学,2011.

[5]张 萍.长株潭城市群蓝皮书2011卷[M].北京:社会科学文献出版社,2011.