水电站水库温室气体排放综合分析

2012-11-21巴西多斯桑托斯等

[巴西] M.A.多斯桑托斯等

与其他自然水体一样,水电站水库也拥有密集的生物区,即从微生物到水生脊椎动物。

水库蓄水对河流最大的影响是使河水流速变慢。缓慢的水流有利于浮游植物生长及养分增加,在这种情况下,甲烷生成,置换氧化水,产生厌氧条件。

微生物(细菌)分解有机质并在水下产生副产品,即生物气体。有些生物气体,如甲烷、二氧化碳及一氧化氮具有非常高的全球变暖潜值。

1 水电站与温室气体

过去20 a的研究已具有一定深度,结果表明,像大多数人造工程一样,水电工程会对环境产生多重影响。水库缓慢的流速有利于浮游植物生长(由于养分增加),水中氧气逐渐消耗而产生厌氧条件。

尽管20世纪90年代末的研究工作重视水库温室气体排放问题,然而对许多因素尚未加以研究。

有些生物气体导致全球变暖,包括甲烷、二氧化碳及一氧化氮。为了对水电工程引起的温室气体净排放作出精确的评估,必须进一步完善碳预算,并加强对典型水电工程研究(尤其是位于热带、北方、干旱、半干旱及温带气候的水电站)。

比较水电站水库与火电站温室气体排放,应当以单位发电量来计算和表征。同时还要考虑各种发电站之间燃料类型的不同及发电效率的差异,诸如蒸汽涡轮机,燃煤、燃油、天然气涡轮机以及联合循环电厂的效率差异。

2 水库温室气体排放概念模型

水电站水库温室气体排放有3个明显不同的重要阶段。

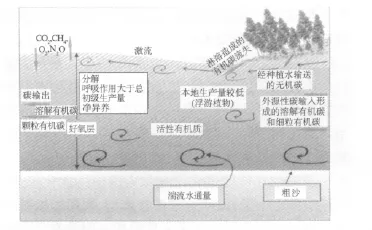

(1)第1阶段为大坝施工及水库形成之前(图1)。这一阶段的特点是水流湍急(湍流),溶解氧含量高,水流中出现固体悬浮物质及粗沙,本地悬浮物生产量低,气体流动主要靠紊动扩散作用来实现。

图1 水库蓄水前温室气体排放

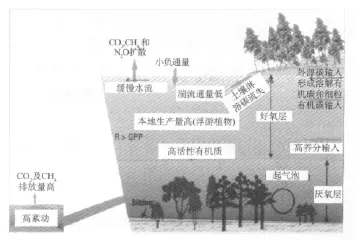

(2)第2阶段为水库蓄水后(见图2)。其特点表现为化学、物理及生物过程发生显著变化。此时流速要比蓄水前低得多,浮游植物呼吸速率与总初级生产量达到平衡,产生大量活性有机质。在这一阶段,水库开始形成深层缺氧层。由于存在被淹没的陆地植物生物区,因此有机物质降解过程开始,导致水柱中耗氧加大。该阶段温室气体排放达到高峰,水柱中产生大量有机质。气体流动主要靠扩散作用和起泡实现。

图2 水库蓄水后温室气体排放

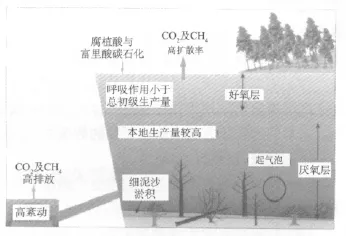

(3)第3阶段为水库稳定蓄水期(见图3)。此阶段较为成熟,各种反应过程更加平衡。被水淹没的大多数陆地生物开始腐烂,仅剩下主干、枝干及根系等木本部分。由于活性生物质最终会发生分解,故有机质以外部来源为主。水库底部有大量细泥沙及经过水柱沉积的有机物。水柱仍处于相对缺氧状态,且其深度的变化取决于占优势的水动力条件。这一阶段水库中总初级生产力远高于呼吸速率。虽然水中产生大量自养,但来自该流域物资的异养仍占主导地位。

图3 水库稳定蓄水期温室气体排放

3 前期研究与建议

水电站水库温室气体排放问题相对来说是近期才引起人们关注的。20世纪90年代初期,研究人员确认有显著的CO2,CH4及N2O从空气-水界面流出。

蒙特利尔魁北克水电公司会议报告、世界大坝委员会报告,以及里约GHG工作小组报告都有过对温室气体与水电工程的研究报道。

最近,国际水力发电协会(IHA)与联合国教科文组织(UNESCO)组织召开了若干次会议。IHA与“国际水文规划”组织联合主持制定了GHG研究计划,旨在提高对水电站水库温室气体排放影响的认识,得到对现行方法更详细的综述,并填补当前知识的空白。

IHA公布的《淡水水库温室气体排放测量指南》是该领域探索知识的重要里程碑,其意图是规范某些程序。

最近,国际能源机构根据《水电规划与技术实施协定》制定了一份新附件,即《淡水水库碳平衡管理办法》。该倡议旨在制定水电站水库温室气体排放公认的测量程序和议定书,以及尽量减少这种温室气体排放的最佳措施。

目前,巴西与日本、挪威、芬兰及美国的一些大学和研究机构共同引导这一重要倡议的实施。加拿大积极响应,葡萄牙与法国也有望对实施这项倡议作出贡献。该倡议目的如下:

(1)增进有关程序知识;

(2)制定水库碳平衡规划研究的指导方针;

(3)规范温室气体通量评估方法。

4 水电与火电排放总量对比

目前世界上仅有几个地区开展了排放总量的研究,而对净排放研究经验则相当匮乏。

值得注意的是在陆地淹没前,河流、湖泊、草原及森林等地区就发生大量自然排放。计算排放总量没有从现有排放中减去自然排放。

CO2排放可归因于大气与水库之间的自然碳循环。

目前对水库CO2循环的讨论尚未得出结论。

必须要考虑洪水前生态系统净交换量(生态系统净交换量通常被称为NEE,用以测量进入或离开该生态系统的碳的数量)。

2006年,国际气候变化专门委员会(IPCC)指出当前水电站水库温室气体排放数据不够准确,据此推断一些国家相当多的水电站排放数据不可靠。

数据取样未考虑来自人工水库的净排放通量,因为净排放通量没有计及可能来自大气的气体自然排放通量(主要为CO2)。这将使人为排放与没有水坝情况下已经发生的自然排放更加难以分开计算。

PICC的这份报告同时指出,温带、潮湿地区、热带潮湿及热带干燥地区的水库温室气体排放量更高。

最近,巴西对10座水利枢纽电站(总装机容量为28537 MW)的排放与同等发电功率的天然气电站的排放进行了比较。

通过抽样,对选择的每座水库的温室气体排放总量进行评估,接着对结果进行外推求值,以得出该水库整个地区的排放值。此方法是为了能求得有代表性的排放平均值,同时考虑空间与时间变化。

温室气体排放强度变化范围较大,表明受许多因素影响,包括土壤冲刷产生的并沿流域坡度下流的外来有机质。

对亚马逊平原中部的巴尔比那水利枢纽电站温室气体排放进行测量后得出,下游甲烷排放量与水库水面排放量具有相同数量级。

研究结果目前看来仍相当敏感,需要仔细分析与说明。然而,假定这10座水利枢纽电站下游温室气体排放上限与水库水面排放大致相等似乎比较恰当。

致力于测量技术改进的研究工作还在继续进行,对所调查的10座水利枢纽电站中的7座进行了研究,目前结果显示,在已经研究的10座水利枢纽电站中,其中7座(总装机容量27675 MW)电站的水库每MW·h平均温室气体排放低于天然气电站。

即使将水库表面排放量增加一倍,假定达到下游排放的上限,从结果来看,10座水电站产生的电站的平均排放量(用每MW·h碳等效质量表示)也低于那些单循环及复合循环天然气电站的排放量。

研究结果显示,可以保守地说,到目前为止,水电站每MW·h温室气体排放量仍比天然气电站低。

综上所述,在最坏情况下,水电站温室气体排放仅为以天燃气为燃料的单循环电站的10.9%,联合循环电站的18.2%。与燃煤电站比较,结果将更为令人振奋。

5 结论

水电是超低碳的可再生能源资源,具有显著开发潜力。此外,许多发展中国家具有丰富的可开发利用同时又可以避免对环境造成严重影响的水电潜能。

尽管像其他能源资源一样,水力发电也有其局限性且会面临一些障碍,但就其极低的运营费及微不足道的燃料成本来说,其效益无疑具有压倒性的优势。人类在寻找清洁、低碳并且经济上能负担的能源时,丰富、清洁、可再生的水电资源不容小觑。

过去没有考虑大坝及水库对环境产生的影响,今天,政府及决策者必须吸取过去盲目开发带来的惨痛教训,以期未来能更好地开发与管理好水电资源。

目前全球许多地区对水库温室气体排放还缺乏长期、协调一致的研究,这是迈向全球精确评估温室气体排放道路上的一大障碍。

尽管许多研究以温带及近北极地区为主,但也有人开始对巴西及法属圭亚那的热带水库展开研究。

水电站水库排放的CH4因其全球变暖潜力很高而总是对环境产生不利影响。

CO2排放一部分可能归因于水-气界面的天然碳循环,另一部分可能由于筑坝引起的有机质分解。

下列问题尚需进一步研究:

(1)有些排放不全是人为因素造成的。如何单独计算水电站水库排放?有些国家,未经处理的污水与农业活动引起的水土流失及滥伐均会引起排放。

(2)如何才能获取完备的季节性统计资料?获取典型数据的最小抽样频率是多少?

(3)对梯级水电站项目该如何评估?

(4)诸如概率密度函数分析及统计模型这样的探索性数据分析可用作评估温室气体排放的外推数据。采取何种最佳方法来获取可靠的数据?

下列建议可供进一步研究。

(1)针对分布范围及差异程度更广的水库进行更多观测。

(2)在正在修建大坝的国家中,对分布范围及差异程度更广的各种自然环境进行更多的观测。

(3)提高对水库及天然湖泊中的瞬态碳作用的认识。

(4)鼓励对抽样和分析的各种方法与技术在代表性与准确性方面进行相互比较。

(5)将未筑坝流域与筑坝流域的碳循环进行对比。