环境规制会影响产业集中度吗?:一个经验研究

2012-11-15于同申

张 成 于同申

(1.南京财经大学经济学院,江苏南京210046;2.日本爱知大学中国研究科,名古屋470-0296;3.中国人民大学经济学院,北京100872)

环境规制会影响产业集中度吗?:一个经验研究

张 成1,2于同申3

(1.南京财经大学经济学院,江苏南京210046;2.日本爱知大学中国研究科,名古屋470-0296;3.中国人民大学经济学院,北京100872)

作为刻画产业结构的重要指标之一——产业集中度,一直受到国内外学者的广泛重视,但鲜见有学者研究环境规制会对产业集中度带来何种影响。为了对此进行研究,本文以我国工业部门1996-2006年的数据为样本,首先计算出产业集中度(CR4和CR8)水平,并运用面板数据分析方法,在控制相关变量的基础上,研究了环境规制对产业集中度带来的影响,得到以下结论:(1)在不考虑其他控制变量时,环境规制变量对产业集中度产生不显著的正向促进作用,但随着控制变量的逐步引入,环境规制变量的显著性水平逐步提高,模型总体拟合效果趋于优化;(2)同时,进入退出壁垒、利润率水平、经济干预政策和规模经济程度四个控制变量也会对产业集中度产生显著的正向推动作用。因此,适度强化环境规制水平,不仅有利于保护环境,优化资源配置,淘汰落后产能,解决结构性产能过剩,而且有利于提升产业集中度,增强我国企业在国际上的竞争力。

环境规制;产业集中度;国际竞争力

市场结构是产业组织理论、特别是S-C-P分析范式中的基础和核心要素。根据Bain和Scherer等学者的观点,市场结构将决定市场行为,从而进一步地决定市场绩效[1-2]。在对市场结构进行量化分析时,产业集中度是一个十分基本而有效的度量指标,国内众多外学者围绕产业集中度做了许多相关研究。这些研究中,既有对产业集中度度量指标上的改进,也有围绕产业集中度和企业行为乃至绩效关系所做计量分析,更有针对影响产业集中度的高低因素而开展的理论研究与经验考察。当我们将视角集中于最后一个研究方向时,发现国内外已有研究分析了多个可能会影响产业集中度的因素。如Pryor在其研究中对可能导致美国产业集中度变化的因素进行了分析,主要选取了并购潮、信息技术和电子商务的迅猛发展和反垄断机构的新思维这三个因素,同时基于这些影响因素预测了美国未来产业集中度的变化趋势和方向[3]。郑适和汪洋认为国有企业改革、全球化、信息技术的发展、产业政策和反垄断立法的实施这五个因素是影响我国工业部门产业集中度的主要因素,但并未对这些可能的影响因素进行经验验证[4]。周柏旭、于干千则以餐饮业的数据为样本,实证分析了期初产业集中度、规模经济、进入壁垒、产业政策和利润率五个指标对产业集中度的影响[5]。据现有文献来看,鲜见有学者将环境规制作为影响产业集中度的因素之一来开展相应的研究。而如今,随着环境问题的日益恶化,经济的健康可持续发展离不开环境这一载体,而环境质量的改善又不能脱离经济发展而存在,如何探索经济发展和环境质量之间的“双赢”关系日益成为国内外研究的热点和重点所在。必须承认,产业集中度作为度量市场结构的重要指标之一,在一定程度上能够反映出经济模式和产业结构的合理与否。但现有文献在“环境规制和产业集中度的关系”这一视角上的尚缺,促使我们开展了本文的以下研究,以期进一步完善已有理论,并为相关政策的制定提供可能的思路。

1 理论假设

根据产业组织的相关理论,影响某一产业集中程度的因素较多,概括地来说,主要有进入退出壁垒、利润率水平、国家经济干预政策、规模经济程度和环境规制水平等。

(1)进入退出壁垒。进入壁垒的概念最早由Bain提出,他认为进入壁垒是一种潜在进入者需要支付,而在位者不需要支付的成本[1]。也正是这种不对称性的成本,会对产业的集中度水平带来一定的影响。至于退出壁垒则是阻止企业退出或者转向其他行业的因素,如沉没成本、资产专用性、企业的社会责任、法律因素等。一般来说,进入壁垒和退出壁垒是正相关的,实际上,现实中也存在着特例,如租赁市场的存在就会给企业带来高进入壁垒和低退出壁垒的非对称影响。不过,肯定的是,一个理性的潜在进入者在进入某一行业前,不仅会考虑现实存在的进入壁垒,还会审慎考虑各种可能的退出壁垒,所以,较高的进入和退出壁垒往往会限制实际进入者的数量,从而对提高产业集中度产生正向推动作用,而相对较低的进入退出壁垒,则会刺激较多的企业进入,从而降低先前的产业集中度水平。

(2)利润率水平。在以梅森和贝恩为代表的哈佛学派提出S-C-P范式时,认为市场结构决定市场行为,从而进一地决定市场绩效。事实上,以斯蒂格勒、德姆塞茨、布罗为代表的芝加哥学派则进一步认为,市场绩效和市场行为还会反过来决定市场结构。因此,作为市场经济绩效衡量指标之一的利润率水平就会对市场结构带来一定的影响。一方面,高于平均利润率的行业,会吸引众多潜在进入者的关注和努力进入,从长期来看,会逐步降低该产业的集中度水平;另一方面,在位的企业会通过扩大规模和策略性行为限制潜在进入者的进入来维持高利润率,反而会提高该行业的集中度水平。因此,利润率对产业集中度的影响方向是不确定的,是正负两方面影响的综合结果。

(3)国家的经济干预政策。一直以来,我国政府在关注和调节各产业的健康发展。如国家发展改革委员会在2005年7月颁布了《钢铁产业发展政策》,对钢铁产业的集中度水平做出重要指示:通过钢铁产业组织结构调整,实施兼并、重组,扩大具有比较优势的骨干企业集团规模,提高产业集中度;到2010年,钢铁冶炼企业数量较大幅度减少,国内排名前10位的钢铁企业集团产量占全国产量的比例达到50%以上,2020年达到70%以上。而2007年8月,全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反垄断法》,则会对企业的市场势力起到一定的限制和削弱作用。由此可见,国家的经济干预政策会对产业的集中度带来一定的影响。

(4)规模经济程度。在市场竞争的压力下,企业会努力将单位产品的生产成本降低至最低水平,即追求规模经济。纵观美国、西欧和日本在上个世纪的各自经济腾飞周期中,在一定程度上是由规模经济引致的,这一不容忽视的事实甚至让马歇尔在其晚年的著作《产业与贸易》中修改了早年的观点(马歇尔冲突),并建议英国通过追随美国扩大生产组织的规模而富强。因此,规模经济加上范围经济和交易成本经济在历史上曾经是一些国家经济发展的重要推动器,在追求规模经济等效果的过程中,企业展开了激烈的竞争,必然导致生产的集中和企业数量的减少,实现了产业集中度的提升和竞争优势的扩大。

(5)环境规制水平。环境规制属于政府的社会性管制范畴,政府为了使企业的排污水平降低到一定的水平,往往通过排污许可证、排污税、行政处罚等手段来实现。但无论何种形式,都会给被规制的企业带来一定成本,即所谓的“遵循成本”,额外成本的介入对于有实力的大企业来说尚不是十分沉重的负担,反而可能通过“创新补偿”效应进一步提升大企业的减排水平、生产技术水平乃至于生产率和国际竞争力,但是,这种额外成本的介入往往会对那些能耗高、绩效差的落后企业带来致命的打击,迫使其“关停并转”,降低了该行业的企业总量,从而进一步地提高了产业的集中度水平。可以说,适度的环境规制一方面会提升优势企业的竞争力,另一方面又会迫使部分劣势企业退出市场,实现产业的优化和适度集中。因此,笔者认为环境规制的引入会提高产业的集中度水平,而这正是本文想要验证的重要理论假设。

2 模型设定和数据说明

2.1 回归模型的设定

根据前文理论假设,本文将在控制相关变量的基础上来分析环境规制水平是否会对产业集中度带来一定的影响。相应的回归模型设定形式如下所示:

CRnit=C+α1REGit+X+Vi+Tt+εit(1)

这里的i和t分别表示省份和时间。CRn表示某一行业的产业集中度水平;C为截距项;REG表示某一行业的环境规制水平;X表示其他控制变量,具体来说,本文选用进入退出壁垒(EEB)、利润率水平(PR)、国家的经济干预政策(EIP)和规模经济程度(SC)四个控制变量;α1和为相应的拟合系数;V和T分别表示个体效应和时间效应,用以控制本文中未考虑的其他影响产业集中度的因素;最后,ε为随机误差项。

2.2 变量构造和数据选取

污染主要来源于工业部门,所以许多环境规制政策主要是针对工业部门而颁布的,因此,笔者选取工业部门的37个分行业(剔除了对其他采矿业和废弃资源、废旧材料回收加工业的考虑)在1996-2006年的面板数据为研究样本,所用数据根据历年《中国统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《中国环境年鉴》和《中国大型工业企业》整理和计算而得。

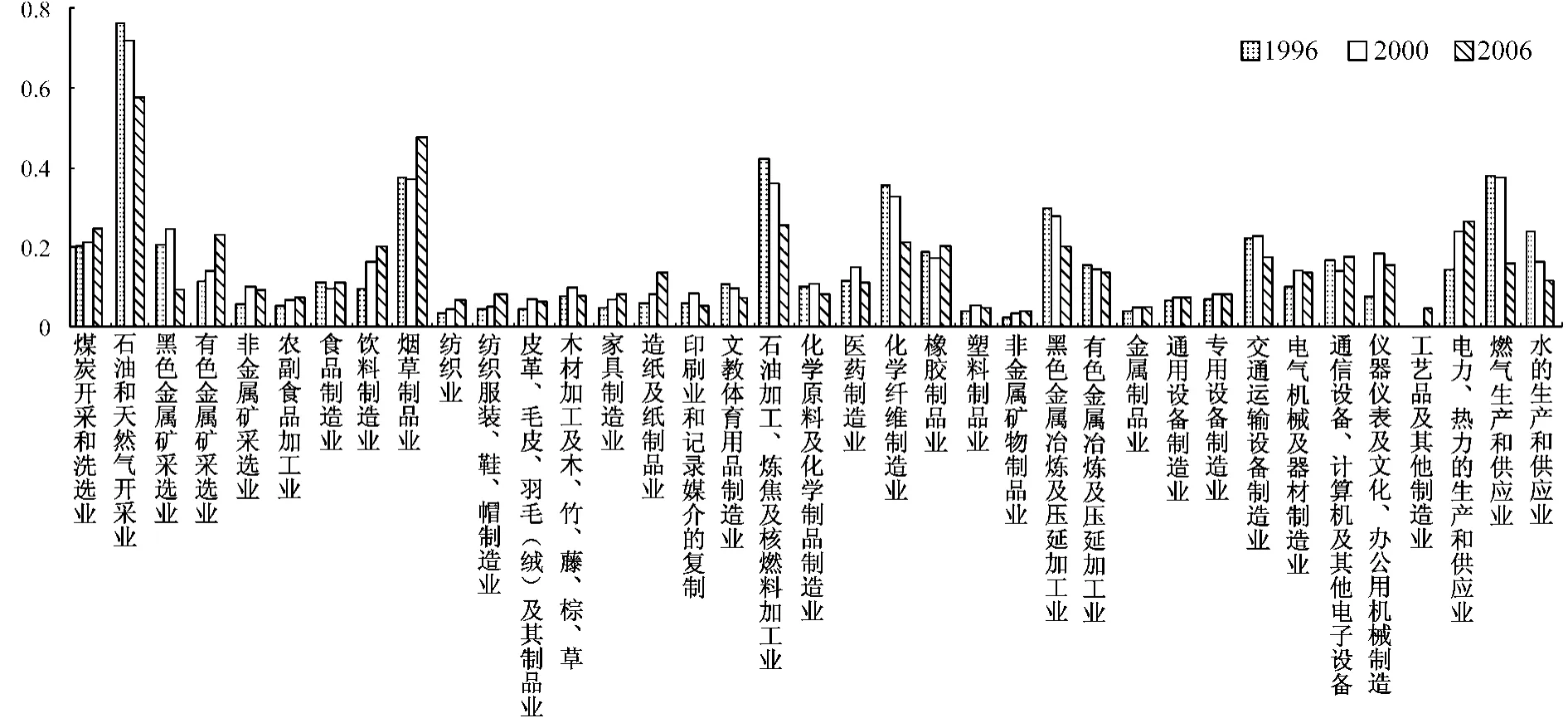

国内外学者构造了多个衡量产业集中度的指标,如CRn指数、HHI指数、洛伦茨曲线、基尼系数、熵指数等,不过基于数据可得性的考虑,CRn指数是一种最基本和有效的衡量方法。一般来说,国内外文献中是通过选取某一行业里在产出、收入、从业人员数等指标上排名前四和前八的企业总值占对应行业所有企业总值的比重来衡量,即所谓的CR4和CR8。因此,本文中,笔者选取工业部门37个行业在主营业务收入指标上排名前四和前八企业的总值之和占对应行业所有企业主营业务收入之和的比重作为度量产业集中度的指标。由于分行业主营业务收入的前四和前八企业的数据只有在《中国大型工业企业》中才能获得,故笔者根据历年《中国大型工业企业》查找出工业部门各行业排名前八企业的主营业务收入的相应数据,并计算出对应的产业集中度水平(CR4和CR8)。图1则给出了中国工业部门37个行业在部分年份上的CR8水平,从中可以看出除少数行业的CR8超过0.2以外,大部分行业在样本年间维持了较低的集中度水平,远低于美国、日本等发达国家的同期水平。

对于度量环境规制水平,由于该变量的相关数据难以获得且数据质量相对较弱,限制了许多经验研究的开展[6-7]。目前,国内外学者主要从以下几个角度来度量环境规制:一是从环境规制政策上考察环境规制强度的高低;二是用治污投资占企业总成本或产值的比重来衡量[8-10];三是用治理污染设施运行费用来衡量[11-12];四是将人均收入水平作为衡量内生环境规制强度的指标[7,13];五是用环境规制机构对企业排污的检查和监督次数衡量[14];六是用环境规制下的污染排放量变化来度量[15-16],等。以上六个度量环境规制强度的指标各有利弊,应当根据具体问题和数据的可得性来作出相应选择。我们认为当企业面临较严格的环境规制时,一般会花费较多的成本在污染治理上,两者正相关,故在此次经验分析中,拟采用样本行业废水和废气污染治理设施的当年人均运行费用作为衡量指标,另外由于我国环境年鉴中自2001年始不再公布固体废物治理费用的相关数据,所以我们剔除了对该污染物的考虑。衡量指标的计算公式为:环境规制强度=(年废水治理设施运行费用+年废气治理设施运行费用)/年平均从业人员。其中,2003年以前没有年平均从业人员数的数据,可以根据全员劳动生产率的计算公式:全员劳动生产率=工业增加值/全部从业人员平均人数,计算得出工业部门分行业的年平均从业人员数。

至于四个控制变量的度量方式如下陈述:第一,进入退出壁垒。可以从多个角度对产业的进入退出壁垒进行衡量,如单位产出的广告费用,必要的固定资本存量等,本文中,笔者选取工业部门分行业的人均资产总计作为度量指标;第二,利润率水平。选取工业部门分行业的工业成本费用利润率来度量;第三,国家的经济干预政策。有学者用虚拟变量来解决国家经济干预政策的度量问题,但由于本文选用面板数据,工业部门每个行业的政策制定往往并未表现出时间上的一致性,较难用统一的虚拟变量度量。考虑到国有企业的比重在一定程度是国家相关政策的直接体现,并且一般来说,某一行业中的国有企业比重越大,国家对该行业的政策干预将相对较强,因此,本文选取工业部门分行业的国有及国有控股企业的资产总计占该行业所有企业的资产总计的比重来度量国家的经济干预政策;第四,规模经济程度。本文用数据包络分析方法,以分行业工业总产值为产出和固定资产净值年平均余额、从业人员数为投入,计算出分行业的全要素生产率及其分解变量之一——规模效率的变动(SECH),具体的方法构建见张成等[12]的研究。并把环比的SECH值调整为定比的SECH值,将其作为度量规模经济程度的指标。

图1 中国37个行业的产业集中度柱状图(CR8)Fig.1 The bar chart of industrial concentration of China's 37 industries(CR8)

最后,本文以上数据中存在价格因素的指标,均根据相应价格指数平减至1990年水平,并且工业部门分行业的所有企业的数据并不是真正包括了当时存在的所有企业,而是用规模以上企业的数据近似表示。

3 实证结果及其分析

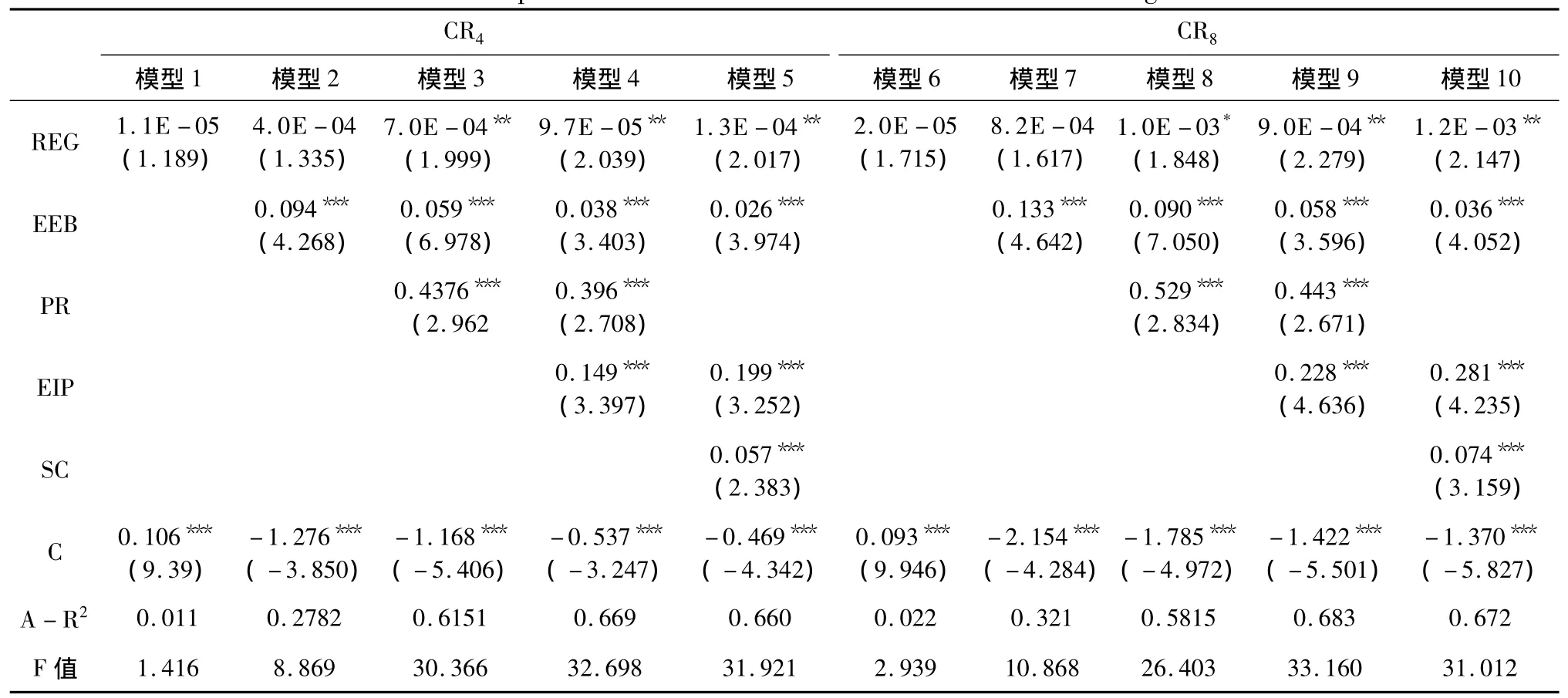

在以下篇幅,笔者采用面板数据模型对式(1)进行经验分析,在回归时,采取了个体和时间双固定的回归形式,并对进入退出壁垒变量进行了Log数据变换。并且,为了避免多重共线性对经验分析结果的影响,本文逐步地添加控制变量并观察添加后的效果,以期较为准确地分析环境规制水平变量会对工业部门的产业集中度产生何种影响。相应拟合结果见下表1。

表1中的模型1至模型5是以CR4为因变量的计量分析结果。其中,模型1中仅以环境规制变量作为自变量,而没有添加其他任何控制变量,回归结果虽然显示环境规制变量前的系数符号为正,表明随着环境规制水平的不断增强,产业的集中度水平趋于提高,但是t检验并不显著,并且模型的总体拟合效果也较差,A-R2仅为0.011,说明可能遗漏了重要的影响因素。

在模型1的基础上,笔者添加了进入退出壁垒这一控制变量,从而得到模型2。模型2显示环境规制变量前的系数符号为正,且系数值大于模型1中的对应结果,但相应的t检验依然不显著。由于进入退出壁垒变量的拟合系数显著为正,且模型2的A-R2和F检验的效果均显著优于模型1,说明添加进入退出壁垒这一控制变量是合理的。

进一步地,笔者又添加了利润率水平这一控制变量,得到了模型3。模型3中的环境规制变量的系数依然为正,具体值为7.0E-04,且该变量在5%的显著性水平下通过了t检验,说明环境规制变量对产业集中度的正向影响作用是显著有效的。同时,模型3中的进入退出壁垒变量和利润率水平变量也均为正,且均在1%的水平上通过了显著性检验。该模型的A-R2达到0.615,说明总体拟合效果不错,比模型2的总体拟合效果有了进一步的提高。

由于规模经济变量和利润率水平变量高度相关,为了避免多重共线性,我们将这两个变量分别添加到模型3中,得到了模型4和模型5。模型4是同时考虑环境规制变量,以及进入退出壁垒、利润率水平和国家的经济干预政策三个控制变量后的计量分析结果。结果表明,环境规制变量的系数为正,且在5%的显著性水平上通过了t检验,且t值(2.039)优于模型3中的对应指标(1.999)。三个控制变量前的系数全部为正,且均在1%的显著性水平上通过了t检验。模型的A-R2进一步地由模型3中的0.615提高到0.669,从而说明控制变量的进一步添加是合理的。

在模型5中,则同时考察了环境规制变量、进入退出壁垒、国家的经济干预政策和规模经济程度四个变量对产业集中度的影响。结果显示,该模型中的环境规制变量的显著性水平比其在模型3中略有提高,三个控制变量的系数在统计意义上显著为正,且模型的A-R2优于模型3中的对应结果,在一定程度上说明控制变量的进一步添加是可行的。

表1 产业集中度影响因素的实证结果Tab.1 The empirical results of industrial co ncentration's influencing factors

模型6至模型10为以CR8为因变量的相应拟合结果。类似于以CR4为因变量时的分析方法,笔者也是以逐步添加控制变量的形式进了经验分析,分别得到模型6、模型7、模型8、模型9和模型10。类似于CR4时的分析结果,CR8下的经验分析结果也在仅以环境规制变量为因变量的模型6和添加1个控制变量的模型7中未能得到环境规制变量显著为正的结论,但随着控制变量的逐步引入,环境规制变量的拟合结果逐步显著,且模型的总体拟合效果也呈现了逐步优化的趋势。

基于以上分析,笔者认为随着工业部门环境规制水平的不断提高,会对其产业集中度水平产生显著的正向推动作用。这符合本文的研究假设和现实情况,如据中国造纸协会的统计,在其统计的3494家企业中,绝大多数为小型企业(3084家),达到规模以上企业的个数仅为410家,而这410家规模以上企业的产量高达行业总产量的八成之多,但其污染物排放量总量仅占全行业的三分之一左右。随着2009年5月环保部颁布了《制浆造纸水污染物排放标准》,各地纷纷开始了对低产值高污染的中小企业进行“关停并转”。据相关数据,辽宁省2009年11月实施了第三批关闭排放不达标造纸厂的工作,关闭中小企业数高达285家,占辽宁省全省总造纸企业总量的八成之多;类似的现实也在湖北和湖南洞庭湖畔得以印证,前者关闭了170多家不达标造纸厂,后者则关闭了230多家不达标造纸厂。因此,随着国家对企业环境规制水平的不断提高,会迫使排污不达标企业在努力减排后依然无法满足国家标准的企业退出市场,一方面有利于环境保护,另一方面有利于淘汰落后产能,进一步提高该行业的产业集中度,促进产业优化升级,最终提升产业的国际竞争力。同时,笔者还发现随着进入退出壁垒、利润率水平、经济干预政策和规模经济程度的不断增强,也会对产业集中度产生显著的正向促进作用,控制变量的部分结果和李周柏旭、于干千[5]等学者的结果类似。

4 结论与政策涵义

本文以我国1996-2006年工业部门37个行业的非平衡面板数据为基础,首先计算出了产业的集中度水平(以CR4和CR8计算)。接着,运用面板数据方法,以环境规制变量为核心自变量,逐步引入进入退出壁垒、利润率水平、经济干预政策和规模经济程度四个控制变量,在控制个体和时间效应的基础上,得到以下结论:(1)在不考虑其他控制变量时,环境规制变量对产业集中度产生不显著的正向促进作用,但随着控制变量的逐步引入,显著性逐步提高,模型总体拟合效果也在逐步优化;(2)同时,笔者在进入退出壁垒、利润率水平、经济干预政策和规模经济程度四个控制变量上,发现随着四个控制变量数值的不断提高,均会对产业集中度产生显著的正向推动作用。

目前,我国的工业部门普遍存在着产能过剩问题,温家宝总理也曾基于此发表了如何避免中国经济“二次探底”的演说。不可否认,产业集中度问题和结构性产能过剩问题是密切相连的。之所以出现结构性产能过剩,往往来源于没有市场需求的落后产能,而这种落后产能也往往由中小型企业所生产,因此,适度淘汰污染排放严重、产品附加值低的企业,提高产业集中度,是有利于解决结构性产能过剩问题、有利于避免中国经济刚走出金融危机的泥潭又再次落入低谷。而如何更为合理的甄别出哪些企业需要重点扶持、哪些企业应当停产,是解决产能过剩和提高集中度的关键,而本文的研究结论在环境规制和产业集中度之间关系的分析则为政府制定相应政策提供一个可能的分析视角。政府应当适度提高环境规制水平,一方面有利于环境保护,恪守我国在2020年单位产值二氧化碳排放量减少40%至45%的承诺,彰显大国风范;另一方面,有利于在促进企业节能减排的同时,淘汰部分改进无望的企业,优化资源配置,减少落后产能,提升产业集中度,从而进一步地提高我国企业在国际上的竞争力。

References)

[1]Bain J S.Industrial Organization[M].New York:Wiley,1968:230-250.

[2]Scherer F M,David R.Industrial Market Structure and Economic Performance[M].4th ed.Houghton Mifflin,1990:60 -72.

[3]Pryor F L.New Trends in US Industrial Concentration[J].Review of Industrial Organization,2001,18:301-326.

[4]郑适,汪洋.中国产业集中度现状和发展趋势研究[J].财贸经济,2007,(11):111 - 117.[Zhen Shi,Wang Yang.The Present Situation and Development Tendency of China's Industrial Concentration[J].Finance& Trade Economics,2007,(11):111 -117.]

[5]周柏旭,于干千.餐饮业集中度影响因素实证研究[J].企业研究,2010,(12):96 - 98.[Zhou Baixu,Yu Ganqian.An Empirical Research on the Influencing Factors of Catering Industry's Concentration[J].Business Research,2010,(12):96 -98.]

[6]Busse M.Trade,Environmental Regulations and the World Trade Organization:New Empirical Evidence[J].Journal of World Trade,2004,38,285-306.

[7]陆旸.环境规制影响了污染密集型商品的贸易比较优势吗?[J].经济研究,2009,(4):28 - 40.[Lu Yang.Do Environmental Regulations Influence the CompetitivenessofPollution-intensive Products?[J].Economic Research Journal,2009,(4):28 - 40.]

[8]Berman E,Bui L T M.Environmental Regulation and Productivity:Evidence from Oil Refineries[J].The Review of Economics and Statistic,2001,83:498-510.

[9]Lanoie P,Patry M,Lajeunesse R.Environmental Regulation and Productivity:Testing the PorterHypothesis[J]. Journalof Productivity Analysis,2008,30,121 -128.

[10]张成,陆旸,于同申,等.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,(2):113 - 124.[Zhang Cheng,Lu Yang,Yu Tongshen,et al.The Intensity of Environmental Regulation and Technological Progress of Production[J].Economic Research Journal,2011,(2):113 -124.]

[11]赵红.环境规制对中国产业技术创新的影响[J].经济管理,2007,(21):57 - 61.[Zhao Hong.Empirical Study on the Impact of Environmental Regulation on Industrial Technological Innovation of China[J].Economic Management,2007,(21):57 -61.]

[12]张成,于同申,郭路.环境规制影响了中国工业的生产率吗?——基于DEA与协整分析的实证检验[J].经济理论与经济管理,2010,(3):11 - 17.[Zhang Cheng,Yu Tongshen,Guo Lu.Does Environmental Regulation Influence Industrial Productivity in China——The Empirical Test Based on DEA and Co-integration Analysis[J].Economic Theory and Business Management,2010,(3):11 - 17.]

[13]Antweiler W,Copeland B R,Taylor M S.Is Free Trade Good for the Environment[J].American Economic Review,2001,91:877 -908.

[14]Brunnermeier S B,Cohen M A.Determinants of Environmental Innovation in US Manufacturing Industries[J]. Journalof Environmental Economics and Management,2003,45:278 -293.

[15]Sancho F H,Tadeo A P,Martinez E.Efficiency and Environmental Regulation:An Application to Spanish Wooden Goodsand Furnishings Industry[J].Environmental and Resource Economics,2000,15:365-378.

[16]Domazlicky B R,Weber W L.Does Environmental Protection Lead to Slower Productivity Growth in the Chemical Industry?[J].Environmental and Resource Economics,2004,28:301-324.

Can Environmental Regulation Influence Industrial Concentration?An Empirical Study

ZHANG Cheng1,2YU Tong-shen3

(1.School of Economics,Nanjing University of Finance and Economics,Nanjing Jiangsu 210046,China;2.Department of Chinese Studies,Aichi University of Japan,Nagoya 470 -0296,Japan;3.School of Economics,Renmin University of China,Beijing 100872,China)

Industrial concentration,as one of the important indexes of depicting the industrial structure,has got wide attention from scholars both at home and abroad,but few scholars have analyzed whether environmental regulation could affect industrial concentration.In order to analyze this issue,this paper firstly calculated the industrial concentration(CR4and CR8)levels based on the data of China's industrial sectors between 1996-2006,then used panel data method to analyze environmental regulation's influence on industrial concentration with relative variables in control,and the results show that:(1)Without taking into consideration other control variables,environmental regulation variable's promoting effects on industrial concentration is not significant,but with the control variables being introduced gradually,the significant level is improved,and the overall fitting effects of the model tends to be optimized;(2)Meanwhile,enter-exit barriers,profitability,economic intervention policy and scale economy degree as four control variables,also having significant promoting effects on industrial concentration.Therefore,moderately increasing the intensity of environmental regulation can not only protect the environment,eliminate backward production capacity and solve the structural excess capacity,but also improve industrial concentration and enhance our enterprises'competitive power around the world.

environmental regulation;industrial concentration;international competitiveness

F062.9

A

1002-2104(2012)03-0098-06

10.3969/j.issn.1002-2104.2012.03.017

2011-11-03

张成,博士,讲师,主要研究方向为人口、资源与环境。

国家社会科学基金重大项目(编号:07&ZD015)。

(编辑:刘呈庆)