社会认知主义视角对二语习得研究的启示

2012-11-13张凤娟刘永兵

张凤娟,刘永兵

(1.东北师范大学 外国语学院,吉林 长春 130024;

2.吉林大学 公共外语教育学院,吉林 长春 130012)

社会认知主义视角对二语习得研究的启示

张凤娟1,2,刘永兵1

(1.东北师范大学 外国语学院,吉林 长春 130024;

2.吉林大学 公共外语教育学院,吉林 长春 130012)

社会认知主义是二语习得领域里继结构行为主义和心灵认知主义之后的新兴理论取向,主张融合认知和社会两种视角研究二语习得的重要问题,更加全面地理解二语习得的复杂本质。本文旨在探索社会认知主义理论取向的发展背景和主要影响理论,并从学习观、教学观、教师发展观、科研观几个方面分析社会认知主义理论取向对我国的二语习得及相关研究的启示。

二语习得;社会认知主义;结构行为主义;心灵认知主义

第二语言习得是一个年轻的学科,迄今只有40多年的历史,但发展迅速、成果斐然,其中重要原因之一是该领域具有开放性和包容性,善于借鉴语言学、心理学、教育学、社会学和人类学等其他学科领域的新成果,并在貌似矛盾的理论和学派之间搭建桥梁,通过新的思维方式解决分歧、不断壮大。近年来,二语习得研究领域里的主要分歧之一是传统的认知派与新兴的社会派之间的对立和论战[1]。一些学者认为这两大学派从不同的认识论和知识论角度出发,是截然不同、完全对立的,只能平行发展、互为张力,但越来越多的学者主张应该摒弃二元对立的传统思维,采取更加灵活开放的立场,充分利用这两种取向的优势、共同为二语习得研究服务。基于这种认识,二语习得领域出现了融合“社会”和“认知”两种视角的社会认知主义理论取向。作为一种新兴的理论取向,社会认知主义在国外还处于初步发展阶段,我国二语界对其认识比较有限。本文旨在通过探索社会认知主义理论取向的发展背景、影响理论和在二语习得研究中的应用,为我国的二语习得及其相关研究的发展寻找新的突破。

一、社会认知主义取向的发展背景

从二语研究认识论和历史发展的视角考察,二语习得的主要理论框架可以概括为三种认识论取向:结构行为主义、心灵认知主义和社会认知主义[2]。早期的二语习得研究建立在行为主义的刺激——反应理论和结构主义语言学基础上,把语言学习的过程视为习惯的形成,在语言教学中提倡通过句型操练培养语言行为、巩固语言习惯,视听法是当时比较典型的以行为主义为基础的教学法。

由于行为主义忽略了学习者个体的认知能力和主观能动性,以行为主义为导向的语言学习理论在20世纪60年代后期受到了认知主义学习理论的挑战。心灵认知主义理论视角下的二语习得研究重视学习者的认知心理,认为语言学习是复杂的、动态的思维过程,而不是简单的模仿和重复。在语言学领域,乔姆斯基提出的普遍语法理论对语言习得研究产生了深远的影响,他主张语言学习是人的大脑内部机制,而不是外界环境刺激的简单反应。这个阶段的二语习得研究主要从学习者的语言错误和中介语入手,探索语言习得的内部机制以及二语的基本特征和性质。认知主义对二语习得研究的发展具有深远的影响,到目前为止,基于心灵认知主义的二语习得研究仍然是二语研究的主流。

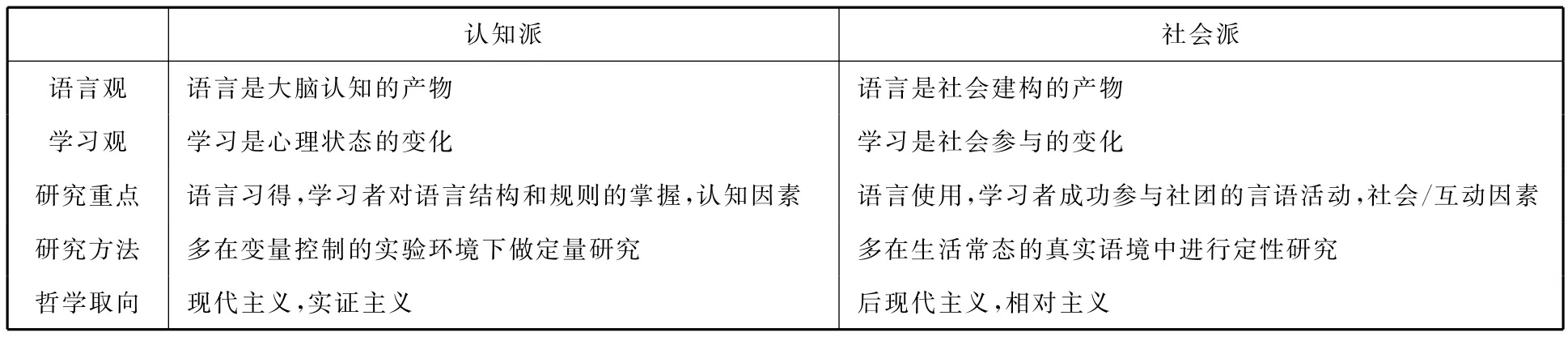

20世纪80年代以来,语言习得的社会性和情境性日益受到重视,二语界出现了与传统的认知派持不同主张的社会派。社会派批判了认知派对个人认知主义过于依赖的研究取向,主张重新思考二语习得中很多重要的理论概念,包括中介语、本族语者、语言习得和语言使用的关系等,呼唤重视二语学习的社会属性。表1是双方主要观点和研究特点的总结[2]。

表1 二语习得认知派和社会派比较

经过多年的论战和磨合,很多二语研究者认识到认知和社会视角都是研究二语习得的重要角度,两者虽然存在很多差异但可以互为补充,如果把两者结合起来能够为二语习得研究开辟新的研究路径,有助于全面理解二语习得的复杂性。基于这种认识,二语界出现了社会认知主义转向[3][4][5]。社会认知主义理论取向有机融合了认知和社会两种视角,采用一种整合的方式把学习过程中的认知和社会两极关系重新阐释为对话关系,在学习者的内部和外部世界之间搭建了一座桥梁。社会认知主义取向下的二语习得研究突破了传统研究对语言学习者个体心理过分关注的局限,重视学习发生的社会文化情境因素以及学习者的主观能动性、身份认同等方面,以多元化、情境化、生态性的方式探索二语习得的重要问题。

二、社会认知主义取向的主要理论

社会认知主义理论取向在发展的过程中受到很多理论的影响,以下对其中主要理论的核心概念以及对二语习得研究的影响加以概述。

(一)社会文化理论

社会文化理论主张学习是一种发生在特定的社会文化情境中的动态的社会活动。与行为主义或心灵认知主义不同,社会文化理论认为人类的认知源于社会生活,社会文化环境在认知发展中起首要作用[6]。该理论的主要代表人物是维果茨基,从20世纪80年代中期起,二语界开始利用社会文化理论进行二语习得研究[7],主要运用的概念包括中介、最近发展区、支架、自我语言和微观起源等。基于社会文化理论的二语习得研究认为语言学习和其他高级心理机能的发展都是在社会文化环境提供的各种文化制品(语言和其他符号工具)的作用下逐渐内化的过程,学习者在最近发展区内通过活动的形式进行互动实现语言等外部文化产物的内化。

(二)情境认知和学习理论

情境认知和学习理论强调语言学习的情境性,主张认知是个体与环境交互的产物,其主要理论模式包括语言社会化和实践共同体。语言社会化是指儿童或初学者通过语言形式的学习实现社会化,并接受相应的价值观、行为方式和社会习俗,成为有能力的社会成员的过程[8]。在二语习得研究中主要关注学习者如何在语言学习过程中实现社会化,以及社会化对语言学习和使用的影响。实践共同体是情境学习理论的重要概念,其核心是“合法的边缘性参与”,即学习的过程就是从边缘参与者逐渐成为完全参与者的过程[9]。实践共同体理论模式下的二语习得研究重视二语学习者的社会文化历史经历对学习的影响,学习者的身份认同建构,以及学习者通过发挥主观能动性积极参与和改变社团原有的面貌。

(三)建构主义

建构主义的基本主张是学习不是知识的简单传递,而是学习者在一定的情境即社会文化背景下,基于已有认识和经验基础上主动进行的意义建构。建构主义是以瑞士心理学家皮亚杰的思想为基础发展起来的。皮亚杰认为学习是一个积极主动的建构过程,个体的认知发展受三个过程影响:同化、顺应和平衡。学习的过程就是通过同化和顺应的方式把外部的刺激融入到个体的认知结构以取得与外部世界平衡的过程。建构主义学习理论的“情境”、“协作”、“会话”和“意义建构”四大要素以及以“学”为中心的理念对外语教学具有重要的指导意义,通过创设情境和任务、开展师生、生生交互活动、进行语言输出和实现意义协商等途径,可以有效激发学习者的学习兴趣和主观能动性,培养学习者的外语交际能力。

(四)后结构主义

后结构主义是在索绪尔的结构主义语言学基础上发展起来的,其核心主张是意义不是固定不变,而是由社会话语和实践灵活建构,后结构主义对二语习得研究的主要启示意义在于揭示了语言习得与自我的关系。诺顿·皮尔斯率先利用批判理论视角研究二语习得者[10],认为二语学习不是简单的认知心理活动,同时也是学习者身份认同建构的过程,这个过程充满了权力关系和斗争。她借鉴了布迪厄有关“文化资本”的理论,用“投资”的概念来解释学习者在语言学习中的投入,认为要理解学习者的身份认同就要理解其对二语学习的投资。近几年,我国学者高一虹对中国外语学习者的自我认同建构和发展进行了一系列研究,开辟了中国语境下二语习得研究的新视野[11]。

(五)对话理论

进入21世纪后,巴赫金的对话主义对二语习得研究的影响逐渐显现。对话理论的核心概念是“表述”,所有表述都具有对话性,语言的本质也是对话。巴赫金的语言观对二语习得研究的启示在于,语言具有动态性、互动性和情境性,语言习得发生在社会互动的基础上,在外语教学中要注重学生和课本、教师、语境等的互动关系,要努力创建师生关系平等的对话课堂。

三、社会认知主义视角对二语习得研究的启示

社会认知主义理论视角提倡新型的学习观、教学观、教师发展观和科研观,能够为我国的二语习得理论和实践发展提供重要的启示。

首先,在学习观方面,社会认知主义理论视角认为学习具有互动性、情境性和社会性。学习不是发生在人脑的“黑匣子”内部,而是发生在学习者与环境的互动过程中。社会情境是学习者认知发展的重要资源,语言学习者带着不同的先前经验、需求和偏好,进入由教师和同伴构建的学习共同体,在学习共同体内沟通与交流,分享学习资源,完成学习任务,在合作与互动中掌握语言能力和文化意识,逐渐从新手成为能够顺利实现交际功能的成功外语学习者,在这个过程中,学习者需要充分发挥主观能动性,在与环境的互动对话过程中建构自身的知识结构和身份认同。

在教学观方面,社会认知主义理论视角摒弃了传统的教师为中心、知识传递的教学观,但也不完全等同于以学生为中心、依靠学生自主探索学习的教学观,而是主张在两个极端之间取得平衡,既重视学生的“学”,也重视教师的“教”,这与《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010—2020年)中提倡的以学生为主体、教师为主导的思想是一致的。在以学生为中心、自主学习、探索式学习等口号弥漫在外语教学领域的今天,社会认知主义视角提供了一个更符合我国外语教育现实的选择,即在弘扬优秀外语教学传统的基础上有选择性地吸收西方现代外语教学理念,采取兼收并蓄、各取其利的灵活做法。在社会认知主义视角下,教师和学生本身都不再是关注的焦点,教学的重点应该是教师设计的高质量的教学活动、教学资源以及和谐健康的教学环境,这些是促进语言等外部文化产物内化的保证。同时,传统的教师和课堂等概念也需要重新定义,教学者与学习者之间并不存在绝对的区别,学习者自身也可以为其他学习者提供学习机会,在“最近发展区”内互为支架、共同学习;学习在传统课堂之外的其他社会情境中也可以发生(例如网络空间),大课堂的概念更符合全球化背景下的外语教学新形势。

在教师发展观方面,社会认知主义视角把教师视为教学的学习者,主张教师教育与发展的核心任务是促进教师学习。新型的教师学习观的核心并不是帮助教师掌握具体的教学理论和技能,而是培养教师的反思能力和自主专业发展能力。这是因为在后方法时代,并不存在一种放之四海而皆准的外语教学法,不同的学生群体、课堂环境、教育政策、社会文化等因素都要求教师必须根据教学情境的要求灵活选取最恰当的教学方法,这对教师知识和能力提出了更高的要求,外语教师教育和发展项目必须顺应形势的变化,把培养外语教师成为具有终身学习能力的自主发展主体作为新的培养目标。同时,在学习教学的过程中,教师要善于利用各种中介工具实现认知发展,这些中介工具包括文化产物和活动(例如教材、大纲、培训)、科学概念和理论(例如二语习得理论和教学理论)、社会关系(例如师生关系、同事关系),这些中介工具会促进教师在日常经验基础上实现学科知识理论的内化。

在科研观方面,社会认知主义理论指导下的二语习得研究在内容上不再局限于孤立的学习者个体,而是把学习者置于特定的社会文化情境中,考察学习者如何在与情境的互动中习得语言,研究范围从以往的学习过程、认知风格、语言产出等语言和认知因素扩展到学习者的情感因素、身份认同和学习发生的情境因素。在研究方法上力求有机结合定量和定性研究方法,在认知和社会两种取向、主位和客位两种角度之间取得平衡。实验法和统计分析仍然在二语习得研究中占有重要地位,但不再是主导地位,因为个案分析等定性研究方法为探究真实的社会文化环境、课堂环境、学习主体与环境的互动提供了更为合适的选择。未来的二语习得研究将见证更多的混合设计,定量和定性相结合的研究设计有助于深入回答研究问题,真正理解二语习得的本质。

[1]文秋芳.评析二语习得认知派与社会派20年的论战[J].中国外语,2008(3):13-20.

[2]Larsen-Freeman,D.Reflecting on the cognitive-social debate in second language acquisition[J].The Modern Language Journal,2007(5):773-787.

[3]刘永兵.西方二语习得理论研究的两种认识论取向——对我国外语研究的启示[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2010(4):86-92.

[4]Atkinson,D.Toward a sociocognitive approach to second language acquisition[J].The Modern Language Journal,2002(4):525-545.

[5]Larsen-Freeman,D.&Cameron,L.Complexity Theory and Applied Linguistics[M].Oxford:Oxford University Press,2008.

[6]Vygotsky,L.S.Mind in Society:The Development of Higher Psychological Processes[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1978.

[7]Lantolf,J.P.& Appel,G.(eds.).Vygotskian Approaches to Second Language Research[M].Norwood,NJ:Ablex,1994.

[8]Schieffelin,B.& Ochs,E.Language socialization[J].Annual Review of Anthropology,1986(15):163-191.

[9]Lave,J.& Wenger,E.Situated Learning:Legitimate Peripheral Participation [M].London:Cambridge University Press,1991.

[10]Norton Peirce,B.Social identity,investment,and language learning[J].TESOL Quarterly,1995(29):9-31.

[11]高一虹,周燕.英语学习与学习者的认同发展——五所高校基础阶段跟踪研究[J].外语教学,2008(6):51-55.

Implications of Sociocognitive Perspective for Second Language Acquisition

ZHANG Feng-juan1,2,LIU Yong-bing1

(1.School of Foreign Languages,Northeast Normal University,Changchun 130024,China;

2.School of Foreign Language Education,Jilin University,Changchun 130012,China)

Sociocognitivism is an emerging theoretical perspective in the field of second language acquisition after structural behaviorism and mental cognitivism.It argues for the integration of cognitive and social perspectives in studying the important issues of second language acquisition in order to truly understand its complex nature.This article studies the history and main influencing theories of the sociocognitive approach and explores its implications for the theory and practice of second language acquisition in China in terms of learning,teaching,teacher development and research.

Second Language Acquisition;Sociocognitivist;Structural Behaviorist;Mental Cognitivist

H0-06

A

1001-6201(2012)03-0126-04

2012-01-19

国家社科基金重点项目(07AYY003)。

张凤娟(1977-),女,吉林长春人,东北师范大学外国语学院博士研究生,吉林大学公共外语教育学院教师;刘永兵(1954-),男,吉林白城人,东北师范大学外国语学院院长,教授,博士生导师,应用语言学博士。

[责任编辑:张树武]