四川盆地寒武系划分对比及特征

2012-11-09谢劲松邓鸿斌杨小芬管丙娟

李 磊,谢劲松,邓鸿斌,杨小芬,管丙娟,陈 文

(1.河南省金银多金属成矿系列与深部预测重点实验室,河南 洛阳 471023;2.河南省地质矿产勘查开发局第一地质调查队,河南 洛阳 471023;3.中国石油天然气集团西南油气田分公司勘探开发研究院,四川 成都 610051)

四川盆地寒武系分布广泛、发育齐全,但是不同地区的划分方案不同、地层名称不统一[1-7],因此在区域上难以进行地层对比,给科研和生产工作带来诸多不便。随着我国碳酸盐岩油气勘探的不断推向深入[8-17],四川盆地针对震旦系、寒武系碳酸盐岩的天然气勘探业也取得了较大的进展,目前全盆地寒武系已有12口井钻遇天然气,平均产气量10×104m3/d左右,具有良好的勘探前景[7]。作为基础性、战略性的工作,地层划分对比是开展其它研究和生产工作的基础和前提,因此对四川盆地寒武系地层进行统一划分对比及特征研究具有必要性。

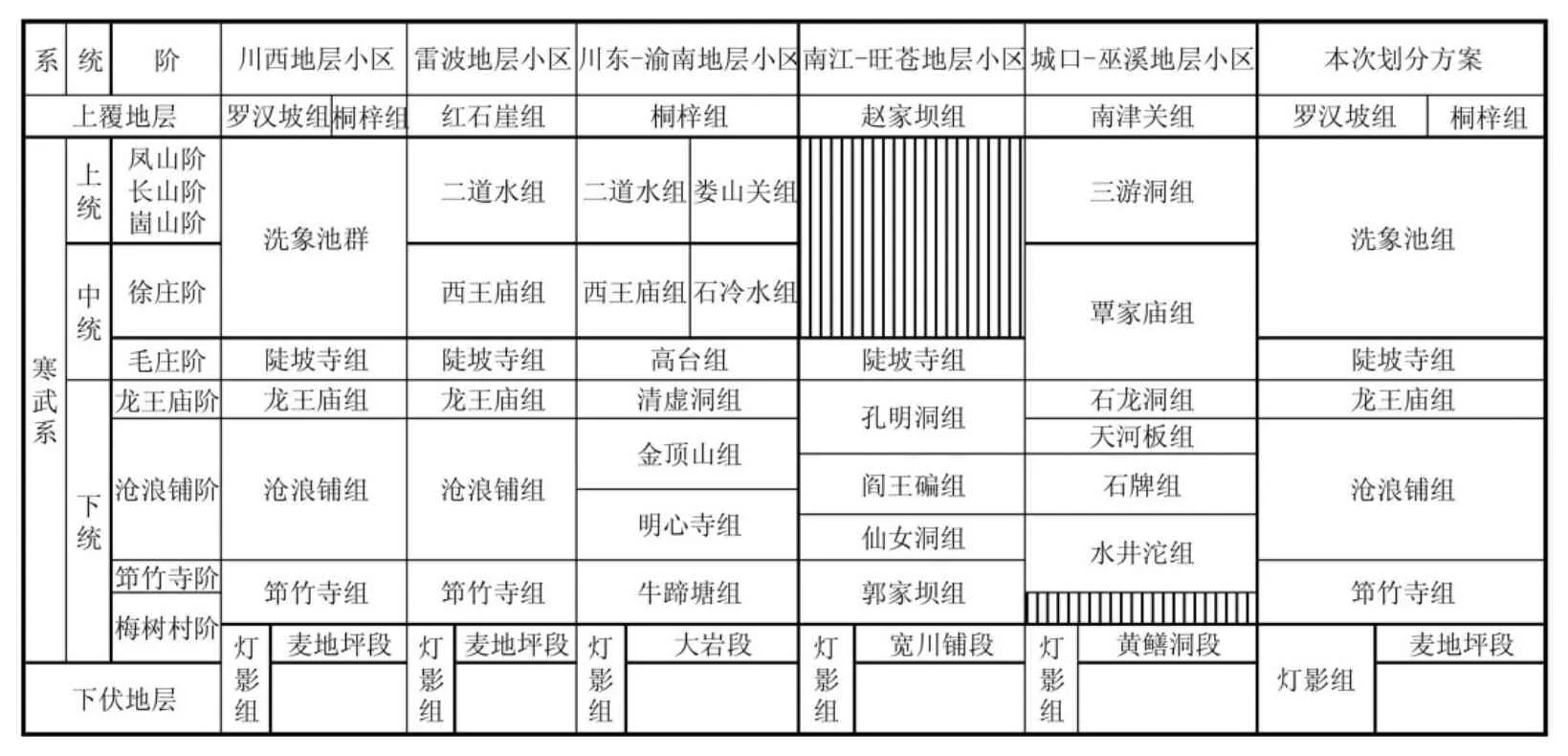

1 地层划分

以多重地层划分理论为指导,以前人大量的地层研究成果为基础[1-7,14-17],对露头、钻井和测井等资料进行系统的综合分析,将四川盆地寒武系自下而上划分为筇竹寺组、沧浪铺组、龙王庙组、陡坡寺组和洗象池组等五个组(表1):无论是岩性特征,还是测井曲线特征,震旦系灯影组白云岩、白云质灰岩与寒武系筇竹寺组的泥页岩之间均有明显的界线特征,在井下缺少古生物化石的情况下,可以借助测井曲线很容易进行地层的划分和对比;筇竹寺组的泥页岩与沧浪铺组的粉砂质泥岩、细砂岩之间的岩性和测井曲线特征相对不是很明显,但是筇竹寺组的泥页岩、粉砂质泥岩沉积环境相对稳定导致伽玛曲线稳定、形态起伏小、相对平直,而沧浪铺组碎屑岩的沉积粒度相对较粗且存在泥质灰岩、鲕粒灰岩等夹层引起伽玛曲线起伏大、呈齿状,同时沧浪铺组底部有比较稳定的所谓“下红层”作为区域性标志层,因此筇竹寺组与沧浪铺组能够进行地层的划分对比;龙王庙组是一套典型的碳酸盐岩沉积,岩性为一套厚层白云岩、鲕状(或豆状)白云岩(灰岩),沉积环境稳定,伽玛值也很稳定,基本上为块状低值,伽玛曲线形态为低幅微齿状或平直状,即所谓的“中灰岩”,很容易与上下地层相区分并与邻井(区)对比;陡坡寺组为一套紫红色泥岩、泥质白云岩、粉砂质泥岩夹薄层灰黄色(风化色)泥质白云岩,向东灰质含量增加,向南东方向膏质、膏岩有所增加,但在大部分区域为典型的“上红层”岩性组合,伽玛曲线形态呈典型的高值高幅齿状,与下伏的龙王庙组和上覆的洗象池组的低值低幅微齿状形成明显的差异,很容易对地层进行划分对比;洗象池组为一大套厚层块状细晶白云岩、鲕粒白云岩、角砾状白云岩夹薄层泥质灰岩、泥质白云岩;伽玛为块状低值,伽玛曲线为低幅微齿状,局部显示中幅齿状,与下伏的陡坡寺组“上红层”的高伽玛曲线形态容易划分,与上覆桐梓组泥页岩的伽玛曲线形态也容易划分。寒武系内部组与组之间为整合接触关系,与下伏震旦系为平行不整合接触关系,与上覆奥陶系在盆地西部为平行不整合接触、在盆地中部和东部为整合接触。

表1 四川盆地及邻区寒武系划分对比表Table 1 Cambrian subdivision and correlation of Sichuan Basin and adjacent areas

2 地层特征

2.1 筇竹寺组

筇竹寺组由卢衍豪1941创名于云南昆明西郊筇竹寺关山,参考剖面位于晋宁梅树村八道湾[1,7]。分为下、上两段。下段(石岩头段,原称八道湾段):下部为黑色薄层状含磷泥质粉砂岩,中上部为灰、深灰色薄-中层状泥质、白云质粉砂岩夹粉砂质白云岩,底部以一层0.4 m厚的结核状海绿石质硅质磷块岩及粘土质页岩为标志层;与下伏灯影组中谊村段白云岩为假整合接触;中部产小壳化石Allatheca,Eonovitatus,Chancelloria,Hyolithellus等,上部产遗迹化石Plagiogmus,Gordia等;厚54 m。上段(玉案山段):下部为黑色薄层状粉砂质炭质页岩,中上部为黄绿色页岩夹薄层状砂岩,底部以0.2 m厚的灰黑色含砂质角砾状生物碎屑磷块岩为标志层与下段分界;底部产丰富小壳化石金臂虫Neogroborilus,Sachites,Sinosachites,Lapworthella,Allonia等;下 部 产 三 叶 虫 Parabadiella、Tsunidiscus、Wutingaspis,金臂虫Meishucunella、Hancuungella等;中上部产三叶虫Eoredlichia、Yunnanocephalus、Kuanyangia、 Wutingaspis, 金臂虫Kunmingella、Mononotella和腕足类、古蠕虫类、鳃曳动物、小型水母和非三叶虫节肢动物等,化石带自下而上为(1)Sinosachites-Lapworthella带,(2)Parabadiella带,(3)Eoredlichia带;厚72.4 m。

筇竹寺组和九老洞组系同物异名,九老洞组建立于1933年[1,7],比筇竹寺组的建立(1941年)要早,理应取消前者保留后者,但考虑到筇竹寺组在云南应用十分广泛和久远,在四川境内的应用也较广,本文决定用筇竹寺组替代九老洞组。

测井曲线特征:自然伽玛曲线呈高幅箱形,GR值分布范围为30~500 API,平均113.635 API,深侧向电阻率曲线呈低幅箱型,RLLD值一般在4~3500 Ω·m,平均 123.167 Ω·m,深浅侧向电阻率曲线无幅度差。

2.2 沧浪铺组

沧浪铺组是从云南引入的岩石地层单位,由丁文江等1914年创名,尹赞勋1937年公开发表的沧浪铺页岩演变而来,1963年张文堂改称沧浪铺组,并分为两段,命名剖面位于滇东马龙沧浪铺与黄土坡之间[1,7]。岩性红井哨段(下段)由灰黄、黄绿色砂质页岩、页岩夹薄-中层状砂岩组成,与下伏筇竹寺组连续沉积,厚186 m。三叶虫化石带自下而上为:(1)Yilingella-Yunnanaspis带,(2)Drepanuroides带。乌龙箐段 (上段)由云母砂质页岩和云母石英砂岩组成,与下伏红井哨段连续沉积;厚113 m。三叶虫化石带自下而上为:(1)Paleolenus带,(2)Megapaleolenus带。滇东北永善及四川广元-峨眉-会理-地层小区红井哨段主要为紫红、暗紫红色及黄灰色泥岩、粉砂岩、及细砂岩,顶部为中粗粒石英砂岩,俗称寒武系“下红层”,相当于李善姬(1988)在永善命名的肖滩段,厚47~261 m。顶部的中粗粒石英砂岩厚5~10 m,是一标志层。乌龙箐段主要为泥质条带灰岩、白云质灰岩、砂质灰岩及生物碎屑灰岩,相当于李善姬(1988)在永善命名的金沙江段,厚20~219 m。沧浪铺组全组厚度在会东一带164~177 m,在会理一带152~229 m,在金阳一带166~261 m,在威远、武胜一带钻井厚90~95 m;相应层段在广元上寺长江沟厚118 m,康家沟厚310 m,盐源树河厚360 m。

测井曲线特征:自然伽玛曲线呈齿化箱形—山峰状,GR值分布范围为20~500 API,平均98.8 API,深侧向电阻率曲线呈中-高幅山峰状,RLLD值一般小于 20000 Ω·m,平均 419.436 Ω·m,深浅侧向电阻率曲线无明显的幅度差。

2.3 龙王庙组

龙王庙组是从云南引入的岩石地层单位,由卢衍豪1941年命名于云南昆明市西山滇池西岸的龙王庙附近[1,7]。岩性为白云质、泥质灰岩,泥质白云岩夹少量砂页岩,与下伏沧浪铺组连续沉积,厚176 m。三叶虫化石带自下而上为:(1)Redlichia(Pteroedlichia)murakamii-Hoffetella带,(2)Redlichia guizhouensis带。龙王庙组全组厚度会东一带25~127 m,会理一带92~186 m,金阳一带74~180 m。蜀南地区井下龙王庙组上部岩性为灰、深灰色泥晶、粉晶云岩夹膏岩、膏质云岩、鲕粒云岩,向下陆源碎屑增多,过渡为泥砂质云岩、粉砂岩、云质砂岩。本组在蜀南地区厚度变化比较大,介于0~800 m之间,一般为120~200 m。北部地区厚度变化较小,一般界于90~150 m之间,东南方向,厚度有增加的趋势,如宁1井厚799 m。

测井曲线特征:自然伽玛曲线呈低幅箱形,块状低值,GR值分布范围为5~90 API,平均35.392 API,深侧向电阻率曲线呈山峰状,RLLD值一般小于 100000 Ω·m,平均 3352.646 Ω·m,深浅侧向电阻率曲线有一定的幅度差。

2.4 陡坡寺组

陡坡寺组是从云南引入的岩石地层单位,由卢衍豪等1939年命名于云南宜良县陡坡寺以北陈官营东山坡,参考剖面位于宜良县沈家营东山坡[1,7]。岩性由黄绿色粉砂岩、泥质白云质灰岩及含生物碎屑白云岩组成,与下伏龙王庙组连续沉积。四川峨眉和南江一带碎屑岩中紫红-砖红色增多,厚度命名剖面厚56 m,四川境内峨眉一带33~54 m,会理一带30~74 m,会东一带75.6~105 m。三叶虫化石带自下而上为:(1)Chiittidilla-Kunmingaspis带,(2)Kutsingocephalus-Sinoptychoparia带。

测井曲线特征:自然伽玛曲线呈山峰状,GR值分布范围为8~230 API,平均72.812 API,深侧向电阻率曲线呈山峰状,RLLD值一般小于100000 Ω·m,平均1586.858 Ω·m,深浅侧向电阻率曲线无明显的幅度差。

2.5 洗象池组

洗象池组由赵亚曾1929年命名的洗象池系演变而来,命名剖面位于四川峨眉山洗象池,参考剖面位于乐山范店一线天,此后经历了洗象池层、洗象池组,近年多称洗象池组[1,7]。岩性特征是以浅灰、深灰色薄-厚层状白云岩、泥质白云岩为主,局部夹角砾状白云岩、砂页岩薄层及燧石结核或条带,与下伏陡坡寺组连续沉积,与上覆罗汉坡组为也为连续沉积。本组岩性稳定,厚度东厚西薄,命名剖面226 m,峨眉125 m,乐山县范店226 m,为近岸潮坪沉积环境,西缘汉源桥顶山及荥经一带缺失。该组上部自下而上的牙形石化石带为:(1)Eoconodontus notchpeakensis带,(2)Monocostodus sevierensis带,(3)Chosonodina herfurthi-Acanthodus lineatus带。

测井响应特征:自然伽玛曲线呈低幅齿化箱型,GR值分布范围为5~230 API,平均38.084 API,深侧向电阻率曲线呈高幅山峰状,RLLD值一般小于 70000 Ω·m,平均 1967.999 Ω·m,深浅侧向电阻率曲线有一定的幅度差。

3 地层展布情况

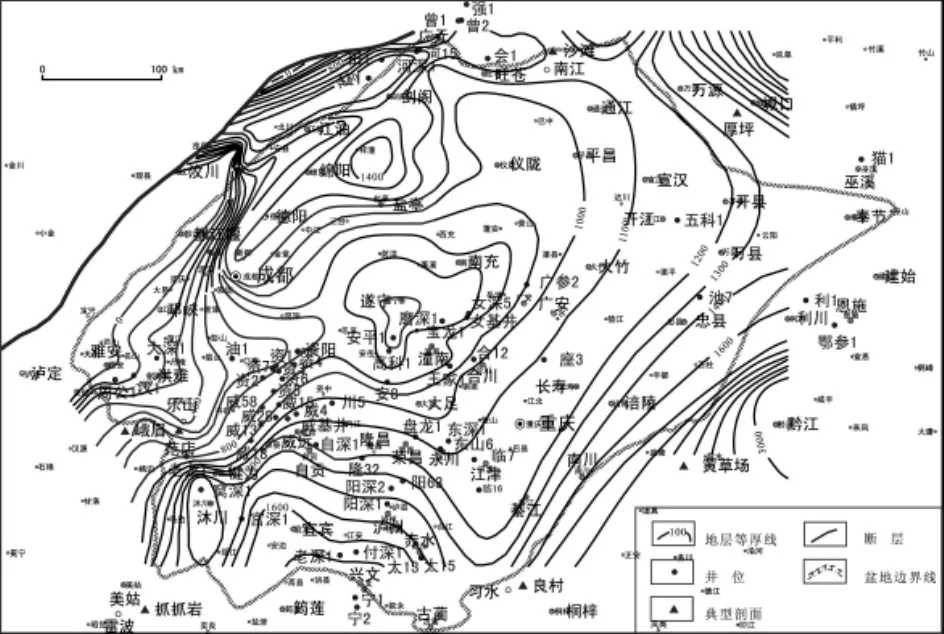

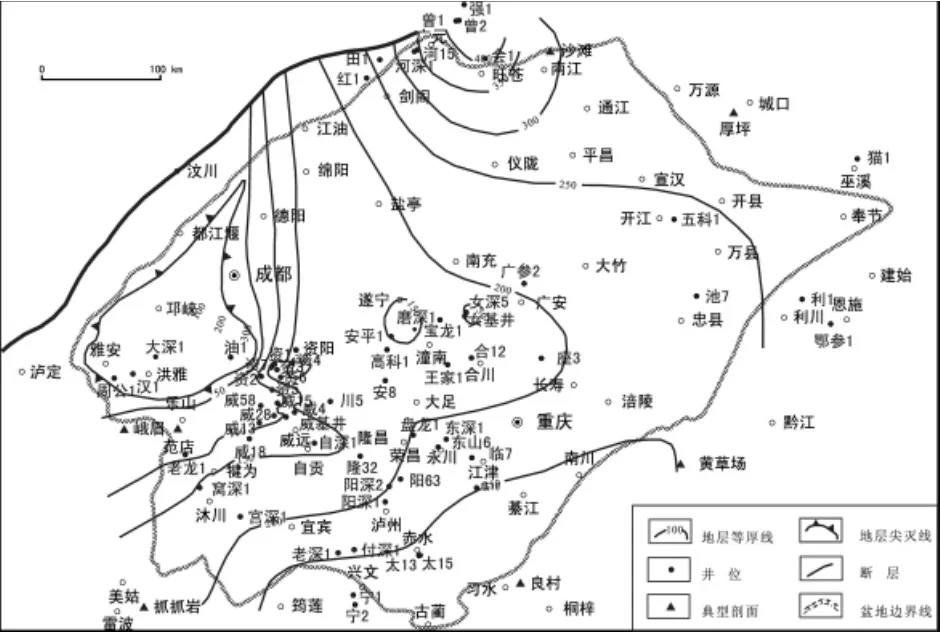

寒武系在四川盆地分布广泛且厚度普遍大于600 m,只在西部局部地区遭受剥蚀,剥蚀区沿雅安-名山-大邑-都江堰延伸,两端与盆地边界相交,形成一个NE向的狭长的剥蚀区。沿潼南-安岳-乐山-峨眉-雅安-大邑-南充一线所形成的区域,其厚度普遍小于700 m,是盆地的厚度低值区。在该区域东边界往东,地层厚度逐渐增大,最大处超过1800 m;在该区域南边界往南,地层厚度逐渐增大,最大处超过1600 m;在该区域北边界往北,地层厚度逐渐增大,最大处超过1400 m。

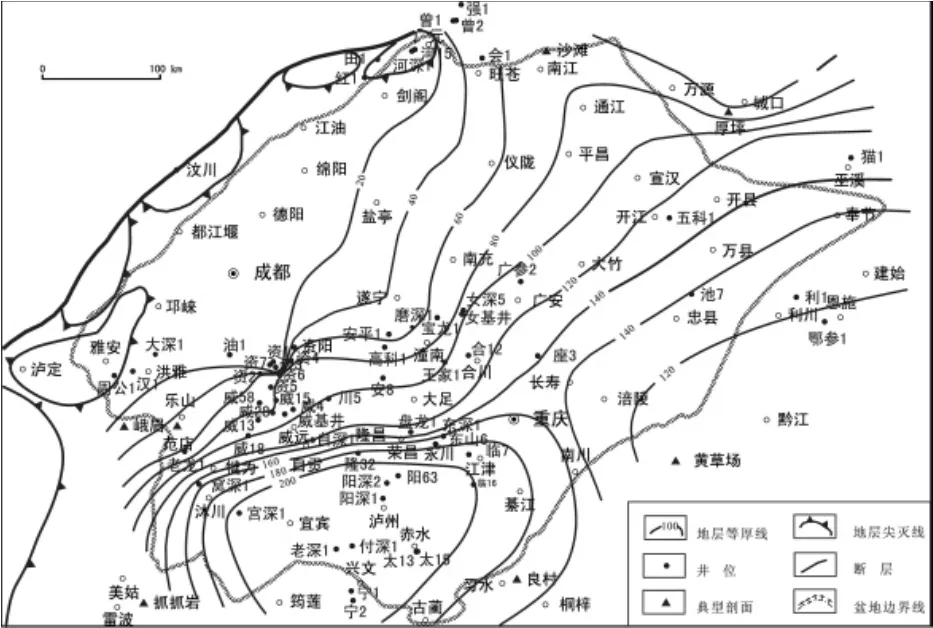

筇竹寺组在四川盆地分布广泛,除西部局部地区遭受剥蚀外,其他地区均有分布。剥蚀线沿雅安-名山-大邑-都江堰延伸,两端与盆地边界相交,形成一个北东走向的狭长的剥蚀区。沿安县-三台-遂宁-潼南-江津-綦江一线,可将筇竹寺组分为南北两段。南段自西向东厚度先是逐渐增大,沿宜宾-绥江-马边-犍为-乐至-内江一线形成一个厚度普遍大于400 m的区域,继续向东厚度逐渐减小。北段厚度自南向北逐渐增大,在广元附近厚度最大,超过600 m。

图1 四川盆地寒武系厚度等值线图Fig.1 Thickness contour map of Cambrian in Sichuan Basin

图2 四川盆地筇竹寺组厚度等值线图Fig.2 Thickness contour map of Qiongzhusi Fm.in Sichuan Basin

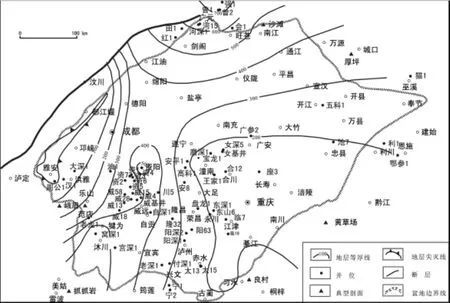

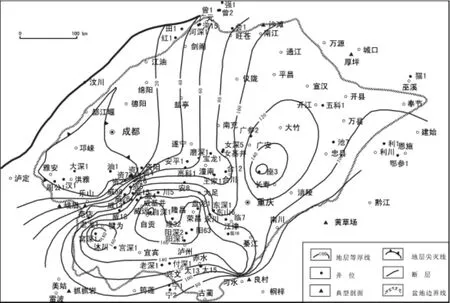

%沧浪铺组在四川盆地分布广泛,除西部局部地区遭受剥蚀外,其他地区均有分布。剥蚀线沿峨眉-青神-仁寿-新津-彭州一线延伸,两端与盆地边界相交,在盆地西部形成一个剥蚀区。从盆地范围看,沧浪铺组厚度自西向东逐渐增厚,厚度主要集中在150~250 m。盆地北端,在巴中-广元-旺苍-南江形成一个厚度大的区域,普遍厚度大于300 m。

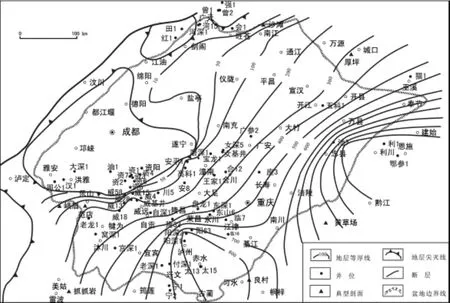

龙王庙组在四川盆地分布广泛,除西部局部地区遭受剥蚀外,其他地区均有分布。剥蚀线沿峨眉-青神-仁寿-新津-彭州一线延伸,两端与盆地边界相交,在盆地西部形成一个剥蚀区。沿乐至-安岳-重庆-南川可将龙王庙组划分为南北两段。南段自北向南厚度逐渐增大,在盆地南端厚度达到最大,超过200 m;北段自西北向东南厚度先是逐渐增大,在临水-垫江-梁平附近厚度达到最大,继续往东南方向,厚度逐渐减小。

陡坡寺组在四川盆地分布广泛,除西部偏北遭受剥蚀之外,其他地区均有分布。剥蚀线沿峨眉-乐山-乐至-安县一线延伸,两端与盆地边界相交,在盆地西部偏北形成剥蚀区。沿乐至-安岳-大足-江津-綦江一线,可将陡坡寺组划分为南北两段。南段自北向南厚度先是逐渐增大,然后逐渐减小,在宜宾-马边-犍为-自贡-合江一带厚度最大,普遍大于160 m,最大处大于180 m。北段厚度自西向东先是逐渐增大,在临水-大竹-达州-宣汉-开江-梁平-长寿一带厚度最大,最大处超过160 m,继续向东,厚度逐渐减小。

洗象池组在四川盆地分布较广,除西北部遭受剥蚀之外,其他地区均有分布。剥蚀线沿峨眉-安岳-遂宁-江油一线延伸,两端与盆地边界相交,在盆地西北部形成剥蚀区。虽然盆地北部有洗象池群分布,但是厚度相对较薄,普遍低于100 m,地层主要分布在犍为-威远-潼南-平昌-万源一线东侧,且自西向东,厚度逐渐增大,并在盆地东部偏北和南部偏东形成两个厚度最大处。

图3 四川盆地沧浪铺组厚度等值线图Fig.3 Thickness contour map of Canglangpu Fm.in Sichuan Basin

图4 四川盆地龙王庙组厚度等值线图Fig.4 Thickness contour map of Longwangmiao Fm.in Sichuan Basin

图5 四川盆地陡坡寺组厚度等值线图Fig.5 Thickness contour map of Douposi Fm.in Sichuan Basin

图6 四川盆地洗象池组厚度等值线图Fig.6 Thickness contour map of Xixiangchi Fm.in Sichuan Basin

4 结论

通过对露头、钻井和测井资料的综合分析,将四川盆地寒武系划分为五个组,自下而上分别为下寒武统筇竹寺组、沧浪铺组和龙王庙组,中寒武统陡坡寺组,中上寒武统洗象池组,寒武系内部组与组之间为整合接触关系,与下伏震旦系为平行不整合接触关系,与上覆奥陶系在盆地西部为平行不整合接触、在盆地中部和东部为整合接触。

从岩性特征进行分析,筇竹寺组主要发育炭质页岩﹑页岩及泥岩;沧浪铺组主要发育粉砂岩及泥质粉砂岩;龙王庙组主要发育鲕粒灰岩﹑灰质白云岩及白云岩;陡坡寺组下部为泥质白云岩夹紫红色泥岩,上部为紫红色泥质粉砂岩﹑白云质粉砂岩夹紫红色泥岩;洗象池组主要为大套厚层状细晶白云岩﹑粉晶白云岩。

寒武系在四川盆地分布广泛且厚度较大,总体上西高东西、北高南低,在盆地西部存在一个北东向剥蚀区,在盆地中南部形成一个厚度低值区,向东﹑向南﹑向北厚度逐渐增大。其中筇竹寺组沿宜宾-绥江-马边-犍为-乐至-内江一线形成一个厚度普遍大于400 m的区域;沧浪铺组总体上厚度自西向东逐渐增厚,并在巴中-广元-旺苍-南江形成一个厚度普遍大于300 m的区域;龙王庙组和陡坡寺组在盆地中部大致沿乐至-安岳-重庆-南川可划分为南北两段,南北两段呈现出不同的厚度分布规律;洗象池组主要分布在犍为-威远-潼南-平昌-万源一线东侧,且自西向东,厚度逐渐增大。

[1]《中国地层典》编委会.中国地层典·寒武系[M].地质出版社.1999年.

[2]四川省区域地层表编制小组.四川省区域地层表[M].北京:地质出版社,1974.

[3]钱义元,陈旭.四川峨嵋山地区的寒武-奥陶系[J].地质学报,1978,52(2):46-56.

[4]《四川油气区石油地质志》编写组.中国石油地质志〈四川油气区〉卷十[M].北京:石油工业出版社,1989.

[5]四川省地质矿产局.四川省区域地质志[M].北京:地质出版社,1991.

[6]冯增昭,彭勇民,金振奎,等.中国寒武纪和奥陶纪岩相古地理[M].北京:地质出版社,2004.

[7]涨满郎,谢增业,李熙喆,等.四川盆地寒武纪岩相古地理特征[J].沉积学报,2010,28(1):128-139.

[8]白国平.世界碳酸盐岩大油气田分布特征[J].古地理学报,2006,8(1):241-250.

[9]金之钧.中国海相碳酸盐岩层系油气勘探特殊性问题[J].地学前缘,2005,12(3):15-22.

[10]马永生,牟传龙,郭彤楼,等.四川盆地东北部长兴组层序地层与储层分布[J].地学前缘,2005,12(3):179-185.

[11]冉隆辉,陈更生,徐仁芬.中国海相油气田勘探实例——四川盆地罗家寨大型气田的发现和探明[J].海相油气地质,2005,10(1):43-47.

[12]张涛,闫相宾,王恕一,等.塔河油田奥陶系一间房组礁滩相溶蚀孔隙型储层特征与成因 [J].石油与天然气地质,2004,25(4):462-466.

[13]李磊,马培领,王贵重,等.塔东2号构造断裂系统形成演化及对碳酸盐岩油气成藏的影响 [J].石油天然气学报,2009,31(2):187-192.

[14]辜学达,刘啸虎,李宗凡,等.四川省岩石地层[M].中国地质大学出版社,1997.

[15]卢衍豪,朱兆玲,钱义元,等.中国寒武纪地层对比表及说明书[M].//中国科学院南京地质古生物研究所.中国各纪地层对比表及说明书.北京:科学出版社,1982,28-54.

[16]冯增昭,彭勇民,金振奎,等.中国南方寒武纪和奥陶纪岩相古地理[M].北京:地质出版社.2001.

[17]马永生,梅冥相.碳酸盐岩储层沉积学[M].北京:地质出版社,1999.