汉语测试研究的发展历史、现状与展望——以3种核心期刊为例

2012-11-08范香娟

范香娟

1 引言

近年来,对外汉语教学中的测试和评估研究开始受到关注,成为对外汉语教学研究中重要的一部分。2009年,在华留学生人数已接近24万人。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出:“进一步扩大外国留学生规模。”教育部在2010年启动了“留学中国计划”,主要任务是到2020年,外国留学人员达到50万人次。拥有如此丰富的资源,是汉语测试和评估研究发展的最好契机,抓住这一机会,对汉语学习者进行深入细致的调查和科学的测试与评估,可以极大地提高汉语测试的研究水平。所以,有必要对这一领域的研究进行梳理和分析。

对外汉语教学测试与评估的问题由刘英林于1983年首先提出,并对其进行了系统的阐述。随后,盛炎(1990)、吕必松(1992)、杨惠中(1999)、周小兵(2004)等都提到其在教学中的重要作用。对于这一学科在中国的发展,何莲珍(2010)对方法论、认识论和本体论的发展趋势进行了介绍和展望。罗莲(2008)指出了第二语言测试社会化的新趋势,杨惠中(2011)论述了第二语言测试的发展方向。杨翼(2008)对对外汉语测试研究的历史演变和发展趋势做了描述性的研究,对海外(日本、韩国和美国)和国内的研究都进行了回顾,展望了今后对外汉语测试的发展方向。

以上研究是从比较宏观的角度对这一领域进行的论述,本文则从微观入手,选取了汉语研究领域的3种核心期刊,对这3种期刊自创刊到2011年发表的语言测试与评估类文章的数量和研究内容进行统计分析(鉴于汉语水平考试(HSK)自正式施测以来产生的影响逐渐加大,本文也将其纳入研究范围),希望能够从统计结果中窥测国内语言测试与评估理论与汉语教学相结合的研究情况,了解其发展的历史和现状,指出存在的问题,并对今后的发展提出建议。

2 研究方法

本文选取了《语言教学与研究》、《汉语学习》和《世界汉语教学》3种核心期刊。《语言教学与研究》(以下简称《语言》)于1979年创刊,现为双月刊,是语言学中文核心期刊,由北京语言大学语言研究所编辑出版。《世界汉语教学》(以下简称《世汉》)于1987年创刊,现为季刊,语言学/汉语类核心期刊,由北京语言大学对外汉语研究中心主办,是世界汉语教学学会的会刊。《汉语学习》(以下简称《汉语》)于1980年创刊,现为双月刊,也是中国语言学/汉语类中文核心期刊。对这3种期刊上发表的文章进行分析,能够从一个侧面了解该领域的发展,起到管中窥豹的作用。

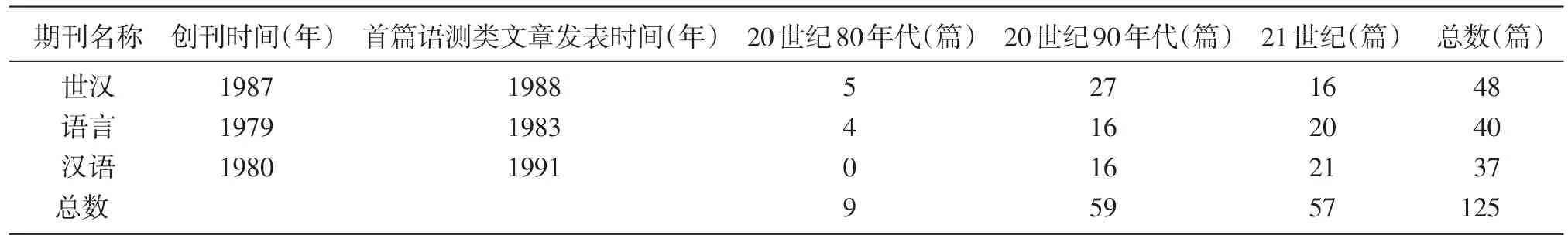

表1 语言测试与评估类文章发表时间和数量统计

3 研究结果

3.1 语言测试与评估类文章的发表情况

在对对外汉语教学测试与评估的研究中,杨翼(2008)认为:“从它的历史演变来看,经过了起源—萌芽—发展3个不同的阶段。”笔者认为,20世纪90年代可以看成起源阶段,但是萌芽和发展之间的时间界限却很难区分,所以文中以时间为界,划分为3个阶段,即20世纪80年代(1980—1989)、20世纪90年代(1990—1999)和21世纪(2000—2011)。表1是按照这3个阶段对文章数量进行的统计。

从表1可见,研究高峰期从20世纪90年代开始出现,延续至今,文章总数为125篇。

《世汉》1988年刊登了第一篇语言测试与评估类文章,即刘英林的《HSK的性质和特点》,同一年还刊登了HSK的试卷、听力录音材料和答案。此后的23年间共刊登此类文章48篇,20世纪90年代语言测试的研究开始出现高峰期,主要是针对汉语水平考试(以下称为HSK)的研究,从试题设计,效度验证到等值的研究都集中在这个时期。从数量上看,进入21世纪以后,语言测试类文章反而呈现减少的趋势。

《语言》1983年开始刊登语言测试类文章,即刘珣的《试谈汉语水平测试》。1983年—2011年的29年间,共刊登语言测试类文章40篇,从数量上分析,20世纪90年代开始,语言测试类文章开始受到该期刊的关注,近20年发表文章的的数量相对平衡,发展比较稳定。

《汉语》1991年第2期刊登了第一篇语言测试与评估类文章,即张凤麟的《延边三所学校汉语水平考试情况分析——兼谈延边的汉语教学》。20年间共刊登此类文章37篇,数量分布比较平均,呈现逐渐增加的趋势。

3.2 对语言测试与评估类文章的内容统计情况

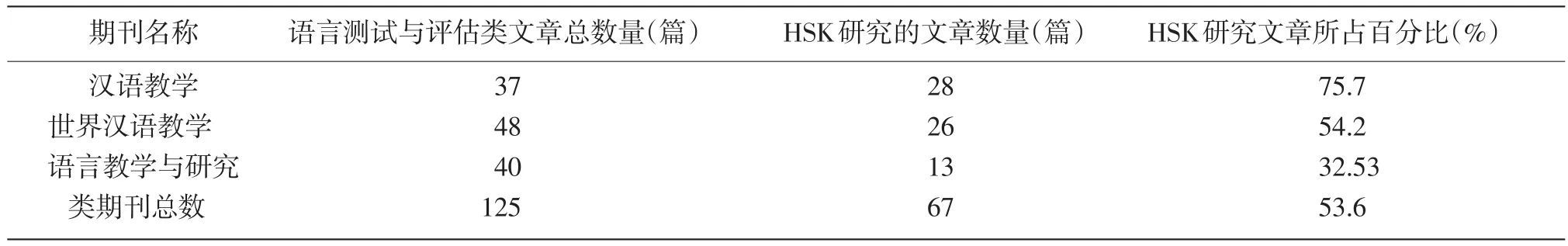

3种期刊都在20世纪90年代开始,大量发表测试类文章,这正是HSK开始设计、研发、推广和验证的时期。学者们对测试的研究主要集中在HSK方面,发表了大量的文章。3种期刊刊登的第一篇测试类文章也都与HSK有关。最近10年,HSK的研究已经成熟,处于平稳发展和酝酿改革的时期,论文数量虽然下降,但是研究者开始更多关注HSK以外的研究课题。表2显示了与HSK有关的研究在3种期刊中的比重。

从表2中可以看到,《汉语》最多关注HSK这一研究课题,所发表文章的3/4都是HSK研究,而《语言》关注的测试类研究范围更广,有67.5%是HSK以外的研究。从总量上来看,一半以上(53.6%)的研究都与之有关。对于另外46.4%的文章的研究内容,我们进行了如下的分类,分类标准参照了马丽雅(2007)统计英语测试研究现状时的标准。

从表3可见,第2类研究,即对于不同用途、内容和方式的测试研究最多,占24.8%,其中对于不同用途的测试研究占12.8%,说明以需求为导向的研究更受重视。其次是理论研究,反映了学者们对基础理论的探讨热情。研究最少的是信度效度验证、反拨效应和评分研究等。

表2 HSK研究文章的数量和百分比

表3 研究内容分类表

4 结果分析

通过以上的统计,对汉语测试与评估研究在国内的发展过程和存在的问题分析如下。

4.1 汉语测试与评估研究的发展

4.1.1 汉语水平考试(HSK)的发展历史和现状对HSK的发展历史,任筱萌(2001)对前16年的发展有过很详细的论述。本文从论文发表情况对这一历史和近十年来的发展做一简要的梳理。

1983年,刘珣发表《试谈汉语水平测试》,标志着学者们构思大规模汉语水平测试的开始。1990年,HSK研制成功的消息发布。可以说,这是HSK构思、设计、研发、验证,一直到成功施测的过程。20世纪90年代是HSK发展,完善的时期,学者们对考试大纲、考试长度等具体问题进行了研究。HSK与教学的关系,从题型、词汇等更具体的方面来分析HSK等课题也都受到了关注,如对大纲中词汇和汉字的研究,对HSK考试中听力和阅读的分析,对作文评分的客观化的探讨。

最近十年,随着计算机技术的发展,学者们开始考虑在HSK自适应命题中应用多媒体技术。随着HSK逐渐走向海外,中国境内外HSK考试的公平性问题引起了学者的关注(任杰,2003)。信度和效度问题也终于引起了学者们的重视,如对汉语水平口试信度的理论和实证研究(柴省三,2003),HSK(初中等)的效度研究报告(王小玲,2004),HSK(高等)的题库参数体系(杨翼,2006)。HSK考试中的“跛脚”现象也开始引起关注(李玉军,2006)。在这些研究的基础上,学者们开始反思HSK的问题,并于2007年提出了改进方案。这些文章,无论从数量上还是内容上,都反映了HSK在汉语测试研究中的重要地位。

4.1.2 其他方面研究的历史和现状

20世纪90年代之后,学者们开始进行测试与评估其他方面的研究,如主客观题型在教学中的利弊、报考硕士生的中文考试、汉语模拟面试、语言测试对教学的反作用、结构效度、教材评估、课堂测试、完形填空、话语能力测试分析、写作能力测试等方面。2000年后,诊断测试、听力理解能力的认知结构、口试、计算机自适应语言测试、测试和自我评价的真实性、口语成绩测试等成为学者们关注的课题。

从这些文章发表的时间上可以看出,在最初的理论探讨之后,学者们开始关注具体题型(完形填空)和不同技能(听力理解、阅读能力、写作能力)的测试分析。进入21世纪,随着计算机技术的成熟,口试和计算机自适应测试受到关注,开始利用计算机对口试中的评分进行研究。相比20世纪80年代,现代科技在研究中的应用加强,研究范围更广,所关注的课题更具体。测试研究呈现出“百花齐放”的局面。

4.2 汉语测试与评估研究存在的问题

通过以上分析可以看到,早在20多年前,学者们就已经意识到汉语测试与评估的重要性,经过多年的发展,已经在理论方面为下一步深入研究打下了坚实的基础。但其中也存在着一些问题。正如杨翼(2008)文中所说:“没有形成系统研究规模。”不论是理论探讨,还是对不同用途、不同内容和方式的测试研究,都比较零散,没有形成研究的热点和重心。对于一些本应引起重视的研究课题,往往是在理论探讨之后就不再关注,导致对每个问题的研究似乎都草草收场,不够深入。另外,笔者认为还存在以下3个方面的问题:

4.2.1 重测试,轻评估

通过以上分析可见,相对来说,汉语测试研究更重视学习者的学习结果,轻视学习过程,对于标准化测试和终结性评估的研究多于对形成性评估的研究,只有王佶旻(2005)关注了对语言学习者的评估方法。这说明学者们对评估的认识不够,尤其是对教学有重要意义的课堂评估,更是研究上的空白。

2000年,刘珣在《对外汉语教育学引论》中专门论述了课堂评估的问题。语言测试是一种工具,重在对受试者的语言行为进行量化,是以结果为中心的。而课堂评估并不是在某个时间所做的一件事,而是在不同时间做多件事的过程,是以过程为中心的,课堂评估更注重在教师确定教学目标后,通过各种方式收集学习者信息,在对信息进行分析解释的基础上,针对学习者的不同情况进行诊断,给出反馈和意见。汉语教学的目的是让学习者学会、学好汉语,能够用汉语进行有效的交流。在这个过程中,教师更需要不断地收集学习者的信息进行分析,用于指导自己的教学。

有效的课堂评估不仅能为教师提供信息、改进教学,也可以帮助学习者改进自己的学习方法和学习节奏,让学习者控制和管理自己的学习,改变学习者在学习过程中动力不足的问题,促使师生为了教学目标共同努力,形成教学上的合作或者伙伴关系。语言学习尤其需要学习者的主动性,根据教育学家Vygosky的观点,学习者应该成为学习的主体,教师是学习者的信息提供者或者媒介,其作用是监督和促进学习者进行自我学习。只有形成良好的师生互动,产生良性的教学循环,才能创造出和谐愉快的情感氛围,最终更好地实现教学目标。所以在汉语测试与评估的研究中,不能忽视了课堂评估对教学的重要作用。

4.2.2 对测试与教学的关系认识不够全面

对于测试与语言教学的关系,学者们有两种意见,一种认为语言教学是第一性的,测试是教学活动的一部分,是为教学服务的。“测试是语言教学的重要组成部分,是一般教学活动四大环节(总体设计、教材编写、课堂教学、测试)之一。”(周小兵,2004)正如Davis(1968)所说的,“好的测试就如一个忠实的仆人”。另外一种意见则如Arthur Hughes(1989)所说,“教学和测试是伙伴(partnership)关系。”二者可以互相促进。从汉语测试研究的现状来看,我们对于测试和教学的关系认识还不全面,测试仍然处于教什么就测什么的仆人阶段,教学和测试的伙伴关系还没有形成,还没有认识到测试对教学的促进作用,即积极的反拨作用。在汉语测试研究中,只有两篇研究反拨作用的文章(张宝钧,1998;陈月红,2000),和课堂评估研究的情况类似,虽然早在1998年就有理论介绍,但后来进一步研究的成果并没有在此有所反映。对于反拨作用的认识和研究不够,往往使汉语教师在测试对教学出现消极影响时习而不察,无法找到真正的原因。

比如说,要想测试对教学取得积极的反拨作用,应该测试希望学习者发展的能力(Arthur Hughes,1989)。汉语教学中,汉字教学始终是教学目标之一,学习者应该具有汉字书写能力。但是在测试中,由于多项选择题在标准化考试中的大量应用,教师在设计期末考试时,为了和标准化考试一致,也设计大量的多项选择题,学习者只熟悉这一种题型,只要认识汉字,即使不会写,写字母ABCD,也可以通过考试,进入高一级学习。这就采用了和教学目标不一致的测试方法,导致了学习者虽然在初期对汉字兴趣浓厚,但是随着汉语水平的提高,反而对汉字学习失去动力,写的汉字越来越少,难以发展书写能力。如果改变一下测试的方法,根据不同阶段对汉字教学的要求,在期中和期末考试中尽量少采用多项选择题的形式,改用填空、简答等形式,不仅要求认识汉字,更要写汉字,这样才能促进学习者对汉字的重视。所以在汉语教学中认识到测试对教学的反拨作用和测试的导向性是非常重要的。汉语作为第二语言教学,可以通过对测试和评估方法的改革,促进教学上的改革,引导学习者真正提高汉语能力。

只有对测试和教学的关系有更全面、科学的认识,重视测试对教学的积极影响,教师才能在教学中更好地利用测试提供的学习者信息,及时有效地调整自己的教学。

4.2.3 研究方法和手段落后

自从语言测试和评估这门学科产生,实证主义和后实证主义一直是语言测试和评估研究的主要研究范式,通过严密的实验设计,进行调查得到数据,用统计学软件进行分析,这是国际上语言测试研究的主要方法。在定性研究方面也已经发展得相对成熟,有相应的软件对运用社会学方法得到的文本材料进行编码和分析,为定性研究提供更可信的依据。

在这3种核心期刊上发表的125篇文章中,除了HSK研究之外,其它46.4%的文章大多是描述性和推理性的文章,实验性的文章只占很少的一部分。而且大部分作者并不重视对研究方法的介绍,其中一个很重要的原因可能是研究者还没有掌握先进科学的研究方法,或者对研究方法和手段的重视还远远不够。在方法和手段上的落后,会使我国测试与评估研究受困于此,难以产生质的飞跃。

5 对对外汉语测试与评估研究的发展建议

5.1 深入研究,关注热点

对某些问题应该引导研究者持续关注,从理论探讨到实证研究,运用定量和定性相结合的方法,深入挖掘现象产生的原因,形成汉语测试研究独特的研究领域。比如对HSK的研究占一半以上,一直是研究的重点。截止到2010年,全球参加汉语水平考试的考生已达68.9万人次,作为一个如此大规模的标准化考试,对于其后效(backwash effects)的研究却凤毛麟角。所谓后效,“即考试对社会、教育机构以及学生个人的影响”(邹申,2005)。在国内对外汉语教学中,HSK是否对教师教学和学生学习产生了影响,影响的程度如何,在哪些方面产生了影响,影响的程度又与哪些因素有关。在汉语国际推广过程中,HSK考试是否改变了学习者对汉语和中国社会文化的认识,改变的方式是怎样的,程度又如何。这些都可以成为后效研究的内容,从而对HSK进行更深入的研究。

同时,我们也应该关注国外研究的热点和难点,结合汉语教学的实际进行相关的研究。如行为测试(performance test),基于任务的测试(task-based test),语用能力的测试,形成性评估和终结性评估,从社会文化心理的角度对测试进行的后效(impact)研究等都还没有开始。另外,国内和国外的研究环境不同,也有不同的学习者和受试,能够给研究提供更多更好的资源和不同的研究内容,这些都可以成为汉语测试研究的重点,拓展其研究领域。

5.2 重视测试与评估在教学中的作用

除了汉语水平考试,日常教学中的测试与评估对教学的起着非常重要的作用。如果方法科学,能够对教学起到积极的反拨作用。如果教师任意为之,学习者也不知测试和评估的作用何在,当然不能引起学习者的重视,也无法起到督促教师教学和检查学习者学习情况的作用。教学与测试二者之间应该是互相促进,互为伙伴的关系。

5.3 加强对研究方法的介绍

在高校的对外汉语专业研究生中开设研究方法课程,同时对广大的对外汉语教师进行培训,帮助教师掌握先进的研究方法,对外汉语教学的主力是一线的汉语教师,他们对教学中的新情况和新问题都了然于胸,反应最为迅速,可是只有掌握了科学的研究方法之后,才能进行科学的研究,能够解决问题,进而提高教学效果和教学质量。

希望本文能够起到抛砖引玉的作用,引起学者们对对外汉语测试与评估的重视,尽快提高该领域的研究水平。

[1]何莲珍.语言测试的主要研究范式及其发展趋势[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2010(10).

[2]李莲英,等.国内英语测试研究现状与展望——对国内13种外语类核心期刊的5年(2005—2009)的统计分析[J].广西教育学院学报,2011(2).

[3]刘珣.对外汉语教育学引论[M].北京:北京语言文化大学出版社.2000.

[4]罗莲.第二语言测试研究的新趋势[J].中国考试,2008(2).

[5]马丽雅,等.浅析国内英语测试研究现状——对8种外语类核心期刊5年(1999—2003年)的统计研究[J].外语与外语教学,2007(2).

[6]杨惠中.我国语言测试学科的发展方向[J].外语测试与教学,2011(1).

[7]杨翼.对外汉语教学测试与评估的历史演变与发展趋势[J].中国考试,2008(4).

[8]周小兵,李海鸥.对外汉语教学入门[M].广州:中山大学出版社.2004.

[9]Arthur Hughes.Testing for Language Teachers[M].Cambridge University Press.1989.