传统手工技艺的家传与师承

2012-11-08郭艺

郭 艺

传统的手工艺行业重视师承关系,徒弟的技艺与品行直接影响着师傅的社会信誉,而师傅的声望与地位则能够给予徒弟谋生的资源。正是这样相互依存的因素,构建了一种密切的依存关系,诸如出现的门派体系、风格流派、家族派别等等,成为传统手工艺行业内的特有形式。无论是师傅还是徒弟,都必须依靠技艺实力来拓展知名度,才能在同行中赢得地位。

师徒传承是传统手工艺中普遍而重要的形式。师徒关系在中国近代继续存在,并逐步由传统的学徒制度走向职业技术的能力培训。20 世纪50年代以后,中国手工艺合作社、生产小组的建立,颠覆了传统的学徒制度。国营或集体手工艺单位中实行组织管理,在手工技艺者的技术培训中,师傅只是起到指导作用,他们的地位是平等的。20 世纪90年代,由于手工艺美术厂的改制,手工艺行业又回到个体作坊的形式。大大小小的工艺作坊需要大量的手工艺劳动者,于是,学徒制在被完全放弃数十年后再次出现,只是这样的师徒关系建立在劳动合同的约定之上,学徒成为手工艺产业劳动力的后备军。大量招收学徒成为手工艺业主维持生产的重要方式。在现代手工艺产业中,学徒制度从传统的技艺传习机制转化为一种劳动用工机制,学徒人数的限制放宽了,学徒不再是传统观念中传承师傅技艺的人。虽然现代学徒制已经摈弃了传统狭隘的行规戒律,培养了数量众多的从业人员,但是这样的师承关系,已经淡化了真正意义上的师徒责任。那种口传心授的技艺经验,是否可以得到真正的传承?在家族成员不再延续技艺的时代,没有任何血缘与人情关联的师徒关系,只是建立在某种合同以及利益的基础上。试问,师傅会倾心相授吗?不过,现代学徒制在保障手工艺人力资源的同时,依然在维护其产品的质量信誉。因此,师傅对徒弟的技艺培训,自然是松懈不了的;而作为学徒,也希望在提高自身技艺的过程中,寻求更好的待遇与机会。

一、家传技艺

家庭是社会最基础的群体单位,这个群体维系了血脉的遗传,也因血缘的关系,成为了一个最具凝聚力的群体。在人类学中,“家庭”是由一个女人、她抚养的子女和至少一个通过婚姻或血缘关系加入的成年男子组成的群体。这是从人类“生物学”的关系来确立“家 庭”的 概念。原始部落家庭中以女性生产力为主,采集、种植、生育等诸多因素,使女性拥有比男性更多的自主权。然而,随着社会第一次分工,男人谋取生产资料的能力更为强大,当财富集中在男性身上,女性的家务劳动与男子获取生产资料的能力相比处于弱势地位,由此,男性在家庭中确立了统治地位。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中论述:生产力的发展,导致私有财富的增加,社会分工又一次产生分化,手工业从农业中分离出来,专门的技艺有利于生产率的增长,提升了劳动的价值,财富随之逐渐私有化,从而使个体家庭摆脱了氏族的群居状态,形成以血亲家族为核心的家庭单位。

浙江龙泉沈广隆剑铺第三代传人沈新培向父亲学习技艺

北京风筝艺人哈魁明教授儿子哈亦琦哈氏风筝的技艺

家庭是封建社会中生活生产资料的消费和生产单位,所谓“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”①语出《汉书·食货志》。。手工艺在传统自然经济中占有很大的比重,几乎是农业经济的补充。随着商业经济的发展,手工技艺行业更为发达,成为谋生的专门职业。由于手工技艺的特性,技艺的垄断成为必然。家族式的继承是技艺垄断的主要手段。根据血亲关系延续家族的资源,技艺传承的过程是循序渐进的,其中渗入的是亲情。世代相传的手艺,奠定他们的技术口碑,尤其在区域里已经形成了技艺的诚信,为了确保这份积累下的技艺资源,往往都会通过家族的形式来继承。

手工技艺是家族非物质的遗产,技艺传男不传女,成为约定俗成的规定。血亲式的继承杜绝了家族技艺的流失。匠籍制②元代开始把手工业者一律编入匠籍,称为匠户,隶属于官府,世代相袭。明清延续该制度,实行轮班或住坐为国家服役。这种匠籍制度限制了工匠的独立自主的经营。顺治二年五月,清政府决定废除这一制度,“各省俱除匠籍为民”,免征京班匠价。没有废除之前,家族继承保证技艺的延续。从某种意义上讲,匠籍身份的手工技艺者不具备自主获利的权利,他们只是通过技艺为某个阶层服务。当手工技艺成为自主生存手段,必然带来相应的收益,意味着手工技艺者的手艺是属于自己的资源,也是家族生存的主要命脉。此时的技艺传承,从某种意义上类似家族财产的继承,虽不是纯粹物质的资产,却是维系家族生存的非物质的资源。手工技艺者的技艺如同生产资料一般,对于家族的生存而言极为重要。

传统的手工作坊以家庭为基本单位,手工技艺者的家庭成员都从事与技艺相关的工作,即便是雇工或学徒也具有血亲关系,他们就是一个大家庭,依靠手艺为生,而这个大家庭中的当家人就是掌握技艺的家长。家庭中以当家人为核心,他具有成熟的手工技艺,其他成员配合他完成相应的手工产品。因此,这个家族中的男性后裔,从小耳濡目染手工技艺的操作,并且充当父亲的助手,逐渐接触手工技艺;作为父亲,也会有意识地培养他的子嗣继承家业,担当家族的掌门人。从传统的家庭继承来说,手工技艺的家族传承,既是完成家族技艺的继承,也是家庭权利的交接。父辈与子嗣自然都要承担这样的责任。当子嗣继承了技艺,家族的生计以及长辈的赡养就有了稳定的依托。手工技艺的家传是中国传统家族观的一种体现,围绕责任与权利来维系技艺的继承。

当家传的技艺成为家产的象征时,必然产生所有权的归属性,即谁来继承家庭的技艺。当然首选是长子,如果长子在技艺方面缺乏继承的条件,也会传承次子。在没有男性子嗣的情况下,也可能传至入赘的女婿。一旦某个子嗣继承了家庭的手艺,也就预示他将承担家庭生计的责任。费孝通①费孝通(1910—2005),汉族,江苏吴江人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一。其代表著作有《乡土中国》、《江村经济》等。先生在他的著作中认为:“拥有财产的群体中,家是一个基本群体。它是生产和消费的基本单位,因此它便成为群体所有权的基础。”[1]虽然家产具有群体所有权,但群体中的各个成员不完全享有同等的权利,谁在家庭中承担当家的责任,他就在家产中拥有更多的所有权。因此,作为家族技艺的传承人,父辈会倾注更多的心力,将终其一生的技艺经验传授给他的继承人。

对于手工技艺者的后代来说,勤恳学手艺是再平常不过的事情。为了保持生存竞争的优势,技术传承有着明显的保守性质。“艺不轻传”是最为直接的保护手段,“乡党相约不得授法于女子,恐女子嫁别村,转授女婿,争其业也”[2]。家庭技艺的传承规则的严密性,保障了技艺不至于流失,然严格的防范反而有碍于技艺的延续,导致某些手工技艺濒危或消亡。无法考证手工技艺的家传可以维系多少代,家传的技艺总是带有独特性,诸如经验、绝活和风格,制品可以体现家传技艺的特点,而具有口碑信誉的手工技艺者,要秉承这种技术资源。

自小在手工艺作坊长大的手工技艺者,最初都是随父学艺,做些简单的用具。学艺的过程中先掌握基本功,学习技能,在加工半成品的工艺流程里逐步训练“手”的感觉。传统的作坊主对生产出来的产品有着苛刻的要求,产品的品质就是作坊的信誉和保障,因此,对学艺时制作的产品也从不松懈。手工技艺者们都是依靠手艺来养家糊口,只有好的产品才能保证稳固的销售。作为家庭私有资源的家传技艺,定不外传。光绪年间,浙江湖州一个织绫世家,拥有祖传的织造技艺,为了保证家族技艺的绝对优势,技艺首先传给儿子、儿媳,即便在无子的情况下,还是会传给具有血亲关系的女儿,以保证不改家传的特点。“绫,散丝所织,有花有素,有帽顶绫,有裱绫,装潢画幅,造作人物所用,以东庄倪氏所织为佳,名倪绫。奏本面用绫,上有二龙,惟倪姓所织龙眼突起而光亮,其法传媳不传女。近无子,因传女,女嫁倪家滩王姓,而倪绫之名不改。”[3]家传的技艺保持了工艺传统,以此成为同行业的独门技艺,其产品具有独占鳌头的优势。对于子嗣来说,这就是祖辈赋予的资产,不需如学徒那般,勤恳忠实赢得师傅的钟爱,才可习得关键的技术。家传的技艺是为子嗣准备的财产,无论后代是否继承,作为家庭长辈总是期望技艺后继有人。

子承父业是传统经济中必然的选择,而家族观念的改变,加之社会更广泛的择业途径,并不能持续地维系家传的技艺。家传的主要核心是:责任与权利。当这些因素逐渐消失,必将导致家传技艺的本质产生变化,所存留的是长辈对晚辈的希望,通过一技之长成为有价值的人才。亲人传艺最大的益处就是毫无保留地传授技艺,这样的传习如同父辈把自己辛苦积攒的财富传给后代一样。手艺不断地延续,对于手工技艺者来说无疑是欣慰的:一方面希望后代学有所长;另一方面也对后代的将来有所交代。作为长辈,在这样的状态下,传授可谓尽心尽责,因为除去血亲的情感之外,更多的是家族的责任与权利。手工技艺者对于子嗣的继承,承载了很多的期望,通常在这种思维的主导之下,父辈总是带有恨铁不成钢的急切,对于子嗣的要求严格而苛刻,一是希望通过精湛的技艺维护家庭技术的口碑,二是培养承担家庭生计的能力。笔者曾经调查过北京著名的泥塑艺人双起翔①双起翔(1931—),北京传统玩具研究会会员,中国工艺美术大师。满族人,13 岁师从北京“泥人圣手”李荣山。1962—1965年就职于北京彩塑厂期间,作品共获7 次优秀奖。作品“老北京泥娃娃”获2003年“北京旅游商品设计大赛”银奖,“精制大脸谱”获2003年“首届北京工艺美术展”金奖。一家,他们祖辈三代都制作销售传统泥塑。大儿子双燕,长孙双鑫继承了泥塑制作技艺。长子双燕说父亲从未对他的泥塑表示过满意,总觉得还不过精细,或许这只是老人对继承者的一种态度。技艺被子孙继承,双起翔还是流露出无限的欣慰。其实当子嗣继承了家传的技艺,他们所担负的远多于技艺继承的本身,更是承载家族的生存发展,以及弘扬祖辈技艺的责任。

新中国成立以后,手工技艺者都有了相应的单位,凭借手艺为国家的经济建设服务。20 世纪50年代到80年代,国家依然鼓励手工技艺者把手艺传承给自己的子女。长辈们都会倾心相授,希望学习手艺掌握技能,学有所长立足社会;对于晚辈来说,进入正式单位,生活有所保障,技艺的长进完全依靠个人的要求,家传技艺的责任已然淡化,从黄杨木雕大师王凤祚②王风祚 (1905—1993),现代著名黄杨木雕工艺家,一生创作了许许多多优秀木雕艺术作品。20 世纪50年代,他创作的《苏武牧羊》和《牛郎织女》木雕作品,在华东地区和全国的民间工艺美术品观摩会上展出,获得极高的评价。古稀之年创作的《柳枝观音》、《释迦牟尼》等杰作,皆为中国工艺美术馆所收藏。的一段口述史中可知长辈对晚辈们的用心:

我对孩子很严格,抓得很紧,常常告诫他们,要学就要学得好,不要半途而废,空下来不是学画画就是写字,下一代要雕得更好,超过老一代才是有出息的艺人。这个家,解放前靠我一个人,雕雕凿凿木头过生活。现在不同,几乎全家都拿起凿子雕黄杨木雕、雕象牙。过去雕出作品怕没有人买,现在不必为这些事担心,可以专心致志地雕作品,有新的生活新的思想,希望有超过以往水平的新人才、新作品出现才好。③王凤祚口述,徐荣录音整理。

手工技艺者的后代进入工厂,跟随长辈学艺,因为家传的背景,后代依然从事手工技艺。王凤祚的儿女都跟随父亲,学习黄杨木雕技艺。由此,作为老艺人,王凤祚对社会制度的改变充满感激。从事手工技艺也能获得社会地位,以及稳定的工作。儿女们欣然学艺,只是并不是继承家业,而是为了取得职业的认可。浙江青田石雕大师林如奎④林如奎(1918—),中国工艺美术大师。生于浙江青田山口镇石雕艺人之家。12 岁时随父林松年学艺,擅长花果、农作物雕刻。代表作有《高粱》、《冰梅》、《稻谷》、《晨曲》、《南国风光》等。获得家传的雕刻技艺,成为著名的石雕工艺家。林伯正是在新中国成立以后出生成长起来的。1971年,他因父亲林如奎的关系,17 岁的林伯正作为青田石雕名人之后进入青田石雕厂随父学艺,所学的技艺方向也是花卉雕刻。虽然在厂里是集体培训,但林如奎对儿子学艺,依然采用了个人的训练方式,亦父亦师,对林伯正的要求非常严格,把自己的雕刻经验悉心地传授给他。进厂两年后,林伯正主攻的花卉类雕刻工艺已有了相当水平。林伯正非常崇敬自己的父亲,他的雕刻手法、雕刻语言、雕刻态度,甚至为人,都深受父亲的影响。亲情的依恋,是否能够使手工艺的传承更加默契,这点还不能得到肯定的证明,但在林伯正身上却体现出来了。也正是父亲的言传身教,林伯正很好地传承了传统雕刻技艺,传统雕刻工具的运用熟练自如,系统地掌握了传统的雕刻技艺。

尽管现今没有家传的要求,但亲人之间的情感因素,对于更好地传承手艺,仍然有着重要的作用。从技艺信誉来说,直系的传承是维护门派体系的保证;从血亲的角度来说,能够保证祖先的成果不断延续。因此,亲人之间的传授,必定是全身心的教授,这点是毋庸置疑的。当然,得到良好的传授,只是具备了作为艺人的先决条件,至于今后是否成就大器,要凭借个人的努力与悟性。毕竟手工之道,与岁月的磨炼是分不开的,在不断的“技”的训练中,才能逐渐感悟“艺”的创造。以浙江青田石雕世家林家为例,父亲林如奎的成就是儿子林伯正的榜样,他以跟随父亲学艺为荣,满怀憧憬地学习石雕技艺,对于雕刻的技艺的造诣,还是要依靠自身的努力。时过境迁,林家再也没有后人从事石雕技艺,不知这是传统手工行业的悲哀,还是手工艺在发展的过程中的必然趋势?林家石雕技艺家传模式的落幕,体现了当代家传技艺的境地。

技艺的家传并没有因为时代的变迁而消亡,只是在当下,由于家庭观的改变,技艺的家传不再承载更多的内容,作为职业的选择,凭借敬业的态度,把家传的技艺发展得更精湛。当然,除去外部因素,作为手工技艺者的后人,或许自身的天赋和家庭的环境,成为决定技艺传承的因素。

手工技艺因其特性,大部分以手工作坊形式存在,以技艺为基础的生产,多以家庭成员为基本的生产力,只要有家庭作坊,就会延续家传的技艺。社会对手工技艺的认可,维持了家传技艺的延续,家传技艺完整地保留了手工技艺的历史,以及技艺风格的发展脉络。血亲的传承方式,亲情使得传承者更重视保留技艺的原真性,虽技巧囿于传统的局限,但文化传统让追根溯源的情怀得以张扬,由此,手工技艺的家传方式在现今有了新的意义。所谓“后继有人”的要求,是对技艺的完整继承,否则历史中积累的优秀技艺,独特的流派,将不复再现。对于传统文化的保护,让传承的内涵更深远,其不仅是“家”的资源,也是社会的财富,因此家传也具有文化的意义。

二、师门传授

传统社会对于技艺的垄断是为了维护行业的利益,市场竞争与技艺资源让手工技艺者对于技艺采取了保守的态度,因此,传统社会中的学徒,必定与师傅存在某种人情的关联。由于宗族的观念,技艺传授首选是直系后嗣,然而,招收进入师门的徒弟,也需具备地缘或是血亲的关系。鉴于招徒的规矩,徒弟进入师门,必须有相应的人引见,师傅认可才能随师学手艺。师傅择徒带有目的性,人品、天资、勤奋都是收纳为弟子的因素。学艺是一个漫长的过程,日复一日与师傅在一起,师徒在一起滋生的感情很特别,既是身边的劳力,也是家庭中的一员。虽然不能享受家人般的关爱,但师傅可以视其为自己人任意支配,做徒弟的只能顺从师傅,这样的过程是师傅对徒弟的考察,是否贴心、厚道、聪慧,都在带徒的过程中逐渐了解,同时培养师徒默契,以便更好地传艺。

由于手工技艺是技术与经验的积累,继承多是依赖口传身授的方式,师徒传承成为重要的途径。进入师门的习艺与家传的技艺继承不同,他们之间主要的关联是契约形式,在这种约定的关系中,存在各种的制约。这种约束保证师徒之间的共存,以及技艺的垄断。师傅招徒既是传授技艺,也是引入劳力,因此,学艺更多的是师傅领进门,修行靠个人。在劳力和传艺之间,往往是矛盾的,师傅多年的经验一旦毫无保留地传授,可能培养出好的劳力,亦可能培养了竞争对手。所以学艺之初,徒弟的处境卑微,民间谚语,“三年徒弟,三年奴隶”[4]527,师傅在对学徒的压制中考察其忍耐与能力。在行业利益与师徒辈分的规制下,拜师学艺形成了一套庄重的礼俗,拜师证明了学有出处,即将被该行业认可,因此要想掌握一门技艺,就得拜师。“学艺必从师”,“不经一师,不长一艺”。投入师门,就被视为某个门派的传承人,跟随师傅,意味着徒弟的将来依靠师傅生活。

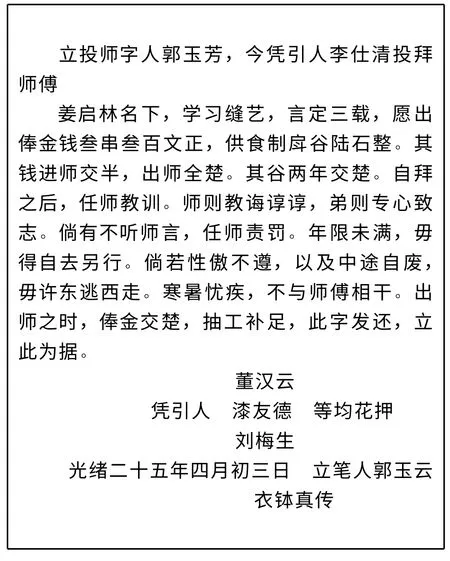

清末光绪年间的投师字据,表明了进入师门的徒弟对师傅的人身依附关系[4]529。

为了保持生存竞争的优势,技术传承有着明显的保守性质。徒弟与师傅之间的渊源关系才能维系技艺的门派与谱系,尤其对于所谓的“绝活”,一定要保证技艺传承的正宗门派。因此,入了师门的徒弟,与这个家庭保持家人般的亲密关系。学艺年限随行业而定,一般三年或四年,“江浙间凡学手艺者,必三年而成”[5]。学艺是品质与技术的磨炼过程,在此期间师傅会评估徒弟的能力,对于资质不同的徒弟,采用因材施教的方式。湘乡成衣店条规规定:“子弟从学,有聪明鲁钝之别,若聪明者,只要婉言训诲,鲁钝者,只得慢慢约束。”[4]379—380徒弟学艺不敢怠慢,在师傅身边必须做到勤恳努力,所谓“昼夜不敢息其劳,寒暑不敢辞其苦”[6],“差欠一日,不准出师”[7]。学艺期间,必须自觉遵守行规,如果学徒期间违背师徒约定,将被清理出师门,并且不能在同行里接受新的技艺学习。

徒弟在劳作中体会技艺的门道,师傅在实践中教授手艺,甚至包括劳作的习惯。对于一个在生理和能力都处在成长过程中的学徒而言,师傅的言行也就塑造了他的将来,这种传承在技艺和人格上都得到了继承。对于行业来说,相应的条约规范了手工技艺行业的发展,师傅的约定也保障技艺的有序继承。师傅的状况就是徒弟的将来,师傅即是榜样。俗话说:“严师出高徒。”严格中也树立了师傅的地位,徒弟入行必须征得师傅的认可,只有这样的途径才能进入行业,因此,师徒学艺中“尊师”是重要的内容,要把师傅视如父母,由此对师傅的侍奉也是理所当然的。师傅承担了父母的养育责任,从而要求学徒顺从师傅的教导。这样的观念在手工技艺行业中尤为重要,从入师门拜师仪式中对祖师爷的祭祀,到满师后的谢师恩礼俗中,都传达了这样的观念。只有尊崇师恩,才符合手工技艺者的从业道德,毕竟手工技艺的传承,是依靠师徒来完成的。徒弟在学艺期间,虽然没有收入,但师傅会支付“月规”。所谓“月规”也就是徒弟的日常生活开支,诸如理发、洗澡等;年终也会有“压岁钱”,用于看望父母、备置礼品。所有这些费用的多少取决于师傅对徒弟的态度,如果徒弟成为师傅的得力帮工,师傅就可能多支付一些,从中也体现了师徒之间的情谊。几年学艺与传艺,构成了师徒间的情分,对于聪慧的徒弟,师傅也会付诸更多的心思,有天分的徒弟自然也会用心学艺。

浙江龙泉铸剑工艺大师陈阿金与他的徒弟在锻剑

刚进师门的徒弟,不会直接得到师傅的传授,其主要的工作是侍奉师傅的生活,“朝学洒扫,应对进退,及供号内的杂役,夕学书计,及本业内伎艺”[4]529。在平常的生活中,培养与师傅相处的缘分,同时也树立师傅的绝对权威。师傅在过程里不断地观察徒弟的品性,来判断是否可以用心教授技艺。师徒相处期间,徒弟要懂得从师傅的言行举止中学到有用的东西。如果一年之后,徒弟与师傅配合默契,师傅就开始传授技艺。当然,学艺之初,也是从最粗的活做起,比如工具的打理和使用,帮着师傅完成制品的加工等。

等到徒弟比较完整地掌握技艺的工艺流程,就开始技艺劳作的阶段,为师傅生产加工产品,进入这种状态,徒弟才真正地随着师傅学技艺。手工技艺的经验在实践中获得,因此,制作的过程中会遭遇各种的问题。如何解决,如何完善,师傅会根据自己的经验,逐一地教授。在行业中流传的口诀,是师傅们代代相承下来的经验概括,也成为了最为直接的技艺理论。诸如石雕技艺中的敲坯口诀:“敲开宕石第一天,主次山峰分两边;溪流曲折三个弯,基准树亭要高大”,戳坯口诀:“铲平山底第一凿,戳山水线第二凿,摆正房屋第三凿,树木山岩依次凿”,以及雕刻松、竹、梅的口诀:“无‘女’不成梅,无‘工’不成松,无‘个’不成竹”等,都是为了传授技艺而总结出的经验,这些口诀一旦被学徒所领悟,将受益一辈子。当然,经验容易变为程式化,手工技艺者对技艺塑造的认识的深浅也就注定其今后技艺水平的境界。徒弟是师傅的主要劳动力,同时在劳作的过程中掌握手工技术。由于手工技艺的特性,制作物品必须熟练地掌握所有的工艺环节,师傅全面的精湛技艺由此体现。学徒在跟随师傅劳作过程中,一招一式地模仿,直到了解所有的工艺流程。徒弟要独立地完成制作,必须熟悉每一工艺环节,而学徒技艺的高低取决于学艺的用心和悟性。师傅既可以全力教授也可保留传授,这要凭借师徒之间的情感,如果师傅视徒弟为自家人,定会用心传艺,毕竟身边多了能干的劳力,让师傅省心省力。而师徒之间的情谊或许延续一辈子,相互依存是手工技艺行业立足社会的力量,没有一个手工技艺者会忽略这种生存方式。

手工技艺的师承,不仅是技艺的继承也是工艺风格的延续,同一门派的技艺具有相同的风格。诚然,技艺风格不是师傅可以传授的,只是徒弟在学艺的过程中继承师傅的技艺习惯,技艺习惯包括工具的用法,制作的手势以及审美趣味等,都是在学艺的过程中得到熏染,师傅并不刻意传授技艺风格,但与师傅相近的工艺形式,总会得到师傅的青睐。周而复始,师傅的技艺习惯也成为了徒弟的习惯,形成了同一门派的统一风格。另一方面,徒弟模仿师傅的制品,是学艺的主要方式,最初依靠临摹入门,而后为师傅加工制品,这些因素导致徒弟必然延续师傅的技艺风格,因此,由于徒弟熟悉师傅的手法,技艺高超的徒弟模仿师傅的制品几可乱真,历史上由于利益的驱使,师傅让徒弟仿造制品屡见不鲜。

师徒关系的继承与家传不同,存在技艺的流动性,或是人口的迁徙,或是异地谋生,无形中带动了手工技艺的传播。徒弟满师之后,便可自立门户,不受师傅太多的约束,而满师的徒弟也会成为师傅,教授技艺完成其手工技艺者的生涯。另还有到外乡求艺者,通过学艺把技艺带回家乡,自成一派,清末文献就记载了明代洪武年间,技艺传播的事例,“洪武中,山西张姓者,……以共乡人不善金箔,常往杭州学,以授之乡人,因呼为金箔张”[8]。用功的学徒对于技艺的掌握也是熟能生巧,如果其“巧工”声名远扬,他也就成为出色的师傅。拜师求艺的络绎不绝,名师的号召力吸引了四方求艺的人。虽然带徒局限于地缘与血缘的关系,但制约不了手工技艺者的生计利益。谋求生存空间,技艺才能得以发展。手工技艺者在生存中历练自己的技艺。师傅教授了技艺,但技艺不是生活的全部,因此,满师后的徒弟的谋生之路成为技艺传播的途径。教授技艺是培养劳动力的直接方式,无论何时,只要手工技艺行业存留,带徒培养劳动力的方式也会存在。既然技艺不断传承,那么技艺的传播也将绵绵不断。

手工技艺的口传身授是技艺传授中不可或缺的形式,因为手工技艺的实践特性,较完整地继承技艺中诸多的内容,诸如审美趣味、手工经验、工艺风格等,需要在长期共同的经验中体会技艺,在言传之外,更多的是意会的感悟,手工技艺的感悟必须来自制作的实践。在技艺的学习中,实践获取的经验远胜于师傅的传授。当然,师傅的教导对技艺的掌握起到关键作用。不言而喻,艺从师门除了掌握真传的技艺之外,还能收获人生感悟,对于步入手工技艺行业的从艺人员来说,进入师门预示着今后职业生涯之门的开启。

[1]费孝通.江村经济[M].上海:上海世纪出版社集团,2007:55.

[2]光绪顺天府志·地理志13·风俗[M].北京:北京古籍出版社,1987:1022.

[3]彭泽益.中国近代手工业史料集:第一册[M].北京:中华书局,1962:67.

[4]彭泽益.中国工商业行会史料集:上册[M].北京:中华书局,1995.

[5]俞樾.右台仙馆笔记:卷八[M].上海:上海古籍出版社,1986:211.

[6]老羊皮会馆匾额:光绪十三年[M]∥彭泽益.清代工商业行业碑文集萃.郑州:中州古籍出版社,1997:22.

[7]湖南武陵篾箱店条规[M]∥彭泽益.中国工商业行会史料集:上册.北京:中华书局,1995:304.

[8]俞樾.茶香室丛钞[M]∥吴庆坻,等.(光绪)杭州府志:卷八一:16.