“《文选》东传学”之一斑*

——菅原和长《御注文选表解》探析

2012-11-07卞东波

卞东波

“《文选》东传学”之一斑*

——菅原和长《御注文选表解》探析

卞东波

《文选》成书之后,很早就东传到日本、朝鲜等国并产生巨大的影响,而研究《文选》在日朝两国流传、刊刻、翻译、注释、评论、模拟之学,可以称之为“《文选》东传学”。《御注文选表解》是日本室町时代末期纪传儒菅原和长对李善《上文选注表》的详细解说。“御注”可能是平安时代大学寮博士菅原家的遗说,其注重对语汇的解释以及文义的疏通;而“愚解”是对李善《表》以及“御注”的进一步解释与发挥,其特点是引用了大量典籍对上述文本进行详细注释,还援引当时流行的朱子学对李善《表》进行阐释。菅原和长的“愚解”是当时讲授的讲义,其不但对李善《表》进行分段解说,而且还对此表的结构与写作特点予以详细剖析。总之,菅原和长的《御注文选表解》是现存第一部详细解释与研究李善《上文选注表》的著作,对于研究日本中世纪传儒的《文选》学以及建构“《文选》东传学”都是宝贵的第一手资料。

《文选》东传学;菅原和长;《御注文选表解》;纪传儒

一、引言

《文选》在中国自唐代之后,就成为士子学习古代典雅文学的范本以及科举的教材,并形成了历史悠久的“文选学”。同时,《文选》的影响并没有局限于中国国境之内,很早就传到了相邻的日本与朝鲜,对两国的汉文学产生了深远的影响①参见张伯伟先生《中国古代文学批评方法研究》外篇第1章《选本论》有关部分,北京:中华书局,2002年,第320—322页;又《〈文选〉与韩国汉文学》,载氏著:《域外汉籍研究论集》,北京:北京大学出版社,2011年。。根据学者的研究,早在推古帝时代(592—628),《文选》就传到了日本,广为人知的是,圣德太子(574—622)《十七条宪法》就有《文选》影响的痕迹②《十七条宪法》中“有财者之讼,如石投水;乏者之诉,似水投石”,出于《文选》卷53李康《运命论》:“其言也,如以水投石,莫之受也……其言也,如以石投水,莫之逆也。”。日本最早的诗集《怀风藻》以及敕撰三诗集(《凌云集》、《文华秀丽集》、《经国集》)都明显受到《文选》的沾溉。在王朝时代(710—1192),《文选》就是贵族文士学习汉文学的重要教本,清少纳言《枕草子》就说:“好书莫过于《(白氏)文集》、《文选》。”同时,《文选》也成为平安大学寮里博士传授的学问,其中菅原家与大江家世代担任天皇的《文选》的侍读,从而形成了《文选》的菅家与江家之学,江户学者林鹅峰(1618—1680)《题侄宪所藏〈文选〉后》云:

故本朝菅、江诸家博士,成业扬名,藉此书(引者按:指《文选》)之力者不为不多。①《鹅峰林学士文集》卷100,《近世儒家文集集成》第12卷,东京:ペりかん社,1997年,第407页。

虽然日本中世,《文选》的典范地位受到了挑战,当时人们学习中国文学的文本转为《三体诗》、《古文真宝》,但《文选》仍然是士人与僧侣喜好的读物,镰仓末期的吉田兼好《徒然草》就云:“《文选》卷卷,情思绵绵。”五山禅林中著名禅僧瑞溪周凤(1392—1473)的日记《卧云日件录拔尤》中就多处记载了当时五山禅僧阅读《文选》的记录②[日]瑞溪周凤撰、惟高妙高抄《卧云日件录拔尤》(东京大学史料编纂所编纂《大日本古记录》本,东京:岩波书店,1961年),文安四年(1447)十月七日、长录三年(1459)八月四日、宽正五年(1464)五月廿日都有讲读《文选》的记录。。

上个世纪以来,中日学人都有建立“新文选学”的倡议,在这一理念推动之下,《文选》学研究别开生面,取得了很多进展③“新文选学”是日本学者神田喜一郎率先提出来的,见氏著《新的文选学》一文(载《世界文学大系月报》,1963年12月)。大加发扬这一理念的是清水凯夫先生,见氏著《新文选学:『文选』の新研究》(东京:研文出版社,1999年)。。最近许逸民先生在日本学者清水凯夫先生提倡的“新文选学”基础上,又将这一理念扩充为“八学”,即“文选注释学”、“文选校勘学”、“文选评论学”、“文选索引学”、“文选版本学”、“文选文献学”、“文选编纂学”、“文选文艺学”④许逸民:《“新文选学”界说》,《郑州大学学报》2010年第3期。。应该说,对“新文选学”的概括已经比较全面了。不过,笔者以为,还可以再加上“海外文选学”,即对海外学者翻译、研究《文选》的评论与再研究;以及“文选东传学”,即《文选》在同属汉文化圈的日本、朝鲜等东亚国家的流传与影响,特别是对日朝两国汉文学的影响。清水凯夫先生很早就提出要进行对“各国、各时代的《文选》研究著作的研讨”,根据这一理解,对日本古代《文选》学的研究应该也是题中应有之义。本文拟以日本室町时代(1338—1573)末期的《文选》汉文研究著作菅原和长(1460—1529)所著的《御注文选表解》为例,透视日本中世《文选》学的面影以及建构“《文选》东传学”的可能性。

平安时代的菅家《文选》学,我们还可以从九条本《文选》保存的菅家识语中略窥一斑;现在还有学者提出日本所藏的古抄本《文选集注》是大江家的大江匡衡编纂的观点⑤陈翀:《〈文选集注〉之编撰者及其成书年代考》,载张伯伟先生编:《域外汉籍研究集刊》第6辑,北京:中华书局,2010年;后收入[日]静永健、陈翀:《汉籍东渐及日藏古文献论考稿》,北京:中华书局,2011年。,如果这一观点成立,那么必将丰富我们对平安时代《文选》学的认识。日本中世的《文选》学由于资料匮乏,似乎不得其详。虽然这一时期的学问及汉学主要由五山僧侣来传承,但这并不意味着这时的贵族文人断绝了学问与汉学。作为传统学问家族的菅原家,其学问也在中世得到传递;其家学《文选》学也没有断绝。菅原和长所著的《御注文选表解》不但是其家学的发扬,也是日本中世《文选》学的一个典型。

二、菅原和长与《御注文选表解》

所谓“御注文选表”,即是对李善《上文选注表》的注释,这也是东亚学术史上第一次对李善本人作品的注释与研究①有学者认为,“时至今日对于该表,似乎尚未出现令人称道的释义”([日]富永一登:《李善の“上文选注表”について》,《广岛大学文学部纪要》第55辑,1995年;后修订收入氏著:《文选李善注の研究》,东京:研文出版,1999年,第43—70页),笔者认为这个结论过于武断,仔细分析菅原和长的注解,多有胜义。。这是日本《文选》学史上独特的现象,即是特别注重李善《上文选注表》。有学者就认为这与日本平安时代大学寮的贵族文人学习《文选》的方式有关②参见陈翀:《九条本所见集注本李善〈上文选注表〉之原貌》,载北京大学国际汉学家研修基地主办:《国际汉学研究通讯》第2期,北京:中华书局,2011年,特别是第135页;后收入[日]静永健、陈翀:《汉籍东渐及日藏古文献论考稿》。。而《御注文选表解》则是对李善《上文选注表》“御注”的再解释。

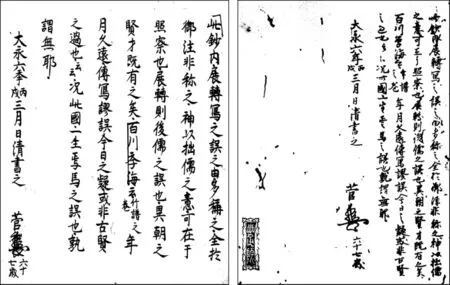

菅原和长所著的《御注文选表解》目前仅有抄本存世。据笔者调查,在日本仅有国立国会图书馆(下简称“国会本”)及京都建仁寺两足院(下简称“两足院本”)有藏本,两本笔者皆有收藏。此书末尾的识语云:“大永六年(丙戌)三月日清书之,菅(引者按:此是两足院本花押,而国会本花押为‘菅’,详见下),六十七岁。”据此可知此书的作者为菅原和长,成书于大永年间。菅原和长,又称东坊城和长,出身于文华世家东坊城家(菅原家的一支)。其父为室町末期的公卿东坊城长清(1440—1471),但父亲早丧,由其祖父东坊城益长(1407—1474)抚养③菅原和长的生平可以参见[日]伊藤慎吾:《东坊城和长の文笔活动》,载《国语と国文学》82(6),2005年6月,东京:至文堂,第45—60页。。其家族从祖父东坊城益长以降,代代为文章博士、大学头、少纳言、大藏卿等,并担任天皇的侍读官,主讲历史(主要是中国史,日本大学寮称之为“纪传道”,区别于主讲文学的“文章道”)。所以菅原和长所著的《御注文选表解》可以称之为日本中世“纪传儒”学问的体现。

书影:左为日本国立国会图书馆藏本,右为京都建仁寺两足院藏本《御注文选表解》

笔者比较了国会本与两足院本,发现两本内容基本相同。此书注文以汉文为主,间有假名,并有假名训读。国会本用楷书抄写,字迹清晰工整,首尾完全;两足院本则基本用行书抄写,虽然字迹也可辨,但没有国会本那么工整,且脱落了此书开头的“御注”部分,另外还有部分的错简。据日本国立国会图书馆著录,国会本一册,和装(书长28.3×23.1cm),为江户初期写本,共51页,毎半页12行,行23字左右。国会本末表纸有一墨书贴纸云:“《文选表解(御注)》一册,为庸卿御自笔无疑者也。式部大辅为定识。”“庸卿”即五条为庸(1619—1677),曾为正二位权大纳言、文章博士。五条家,为菅原家之一支,所以五条为庸亲自抄写《御注文选表解》,亦是对其家族文化的传承。

两足院本《御注文选表解》,抄写时间不明,结合两足院所藏的其他抄物的历史来看,可能是室町末或江户初的抄本。此抄本封面题“三十抄”,然此书末题“御注表愚解”,应是其正式的书名。为何题作“三十抄”?“三十”指的就是《文选》昭明太子的三十卷系统本,“三十抄”承继的可能是日本独特的《文选》解释传统。此书正文约59叶,每半叶抄写11行,每行约24字,末钤有“两足院”之印。

此书原为菅原和长的讲课笔记,还没有完全整理成书,所以从国会本与两足院藏本来看,可以看到不少修改的文字。菅原和长在书末记载了其制作此书的经过:

《御注文选表》为讲诵遽钞之讫。大永四年四月下旬终其功矣。

同五月十一日乙亥初讲谈,同十二日丙子,同十四日戊寅。已上三ケ日讲毕,依长淳发起也(依秘本无外人也)。此一钞外见停止矣。五更老儒前亚槐菅原朝臣和长。

“长淳”即菅原和长之子菅原长淳(1506—1548),可见这次讲授《上文选注表》的倡议是菅原长淳发起的。又从上可见,菅原和长在大永四年(1524)四月完成了对《御注文选表》的注释工作,同年五月就作为讲义“讲谈”了三次,最后于大永六年(1526)誊清一过。虽然是一部“清本”,但从国会本与两足院本来看仍有不少插入的文字,并在书头还有不少补充文字①非常可惜的是菅原和长的日记《和长卿记》恰恰在大永六年四月之前没有记录,所以我们对其编纂《御注文选表解》的著述过程不得而知。。他所解释的《御注文选表》最后署名为“五更老儒前亚槐”,所谓“五更”,《礼记·文王世子》云:“遂设三老、五更、群老之席位焉。”注:“三老、五更各一人也,皆年老更事致仕者也。”意为引退后的公卿。“槐”,即大臣之意,“亚槐”,意同于“亚相”,相当于大纳言。从这个阶衔可以看出菅原和长的地位。

更重要的是,为日本天皇侍读《文选》是菅原家的传统,菅原家对《文选》的讲解注释,被称为“菅家证本”。在《御注文选表解》中菅原和长云:

或注云,《文选》序非昭明太子之所作,此是刘孝绰作也。孔子作《易》序,ト(引者按:即日语中语助词“と”,相当于汉语中“及”、“与”)子夏作《毛诗》序,孔安国作《尚书》序例也云云。纵虽有此义如神注,则昭明太子序曰云云。于吾纪传道说,则可谓太子作也。

从这段话可见,菅原和长在他的注解中承袭的是“吾纪传道说”,也就是作为大学寮博士的菅原家对《文选》的解释传统。从上可见,虽然早有《文选》序是刘孝绰所撰的看法,但菅原家一直保持着昭明太子所作的观点。又李善《表》开首“道光九野,缛景纬以照临;德载八埏,丽山川以错峙”,和长“愚解”云:

韵声之法律者,他、平、平、他是也。唐四六皆此一声也。《蒲室疏》等同之。此声之时,又有平、他、他、平之声,是同声也,非别义也。吾家之法亦以此声为本也……吾家法者,不用此隔句,大略用杂隔句也,平隔句之类也……

这里反复强调“吾家之法”、“吾家法”,指的就是菅原家的家学。

目前,关于菅原家的《文选》学已经基本不可见,虽然菅原和长所作的《御注文选表解》已是日本中世时期的作品,但一定继承和保留了很多“菅原证本”的传统。所以,我们可以通过《御注文选表解》来透视菅原家《文选》学的一些情况。不过,毕竟菅原和长生活的时代离平安时代已经有几百年,中日的学术风会都发生了很大的变化,平安时代菅原家崇尚的学问,在室町时代末期已经被新的学问取代。《御注文选表解》书末,菅原和长云:

此钞《易》注之语者,非本注,皆是程氏《易》注也,朱晦庵新注之板也。

所谓“程氏《易》注”即程颐所作的《易传》。在解释《上文选注表》“基化成而自远”时,菅原和长引用了程颐《易传》中的话来解释这一句:

《易》道广大,推远则无穷云云。“自远”之义是也。天地别,人才成;人才成,文亦资始,故《易》书起也。

程颐《易传》成书晚于李善几百年,而菅原和长在这里还特别使用程氏之说,可见在菅原和长的时代,以程朱理学为代表的“宋学”(特别是朱子学)已经逐渐取代了传统的汉唐经学,成为当时的解释话语。又“含章之义聿宣”一句,“御注”云:“含章之义者,《易》之语矣,未能知也。”“愚解”云:“又御注云《易》语未能知也云云。《易注》云:非知太极之蕴者也云云。盖依之容易,不可言之御注欤?”此处所引的《易注》之语,见于宋儒胡宏所作的《知言》卷1。又“愚解”解《上文选注表》第一句话“道光九野,缛景纬以照临”云:“九天之次第,伏羲氏之《易》,先天之理也……又五星之次第,周文王后天之理也……”“理”是朱子学的核心概念,指一种形而上之存在。“先天”、“后天”亦是宋代理学的术语。这里援引宋代理学的术语来阐释李善的文章可能有点牵强,但也可以看出朱子学在当时的影响以及菅原和长对朱子学的吸收。

五山名僧义堂周信(1325—1388)尝言:

近世儒书有新旧二义,程、朱等新义也。宋朝以来儒学者皆参吾禅宗,一分发明心地,故注书与章句学迥然别。①[日]义堂周信:《空华日用工夫略集》卷3“永德元年九月廿二日”条,东京:太洋社,1942年再版,第147页。

朱子学传入日本后,被称为“新义”、“新释”,以区别于汉唐的章句之学。虽然李善是唐人,但菅原和长在解释他的作品时,还是用宋人的观点。可见,当时确实朱子学取代了汉唐经学。菅原和长解释《文选》也因应时代学术风气的变化,开始采纳已经始流行的朱子学,这可能是日本中世《文选》学与古代《文选》学在解释系统上的不同之处。

三、“御注”之特色及其与九条本《文选》识语之关系

《御注文选表解》格式为:先为李善《上文选注表》原文,中为“御注”,后接“愚解”。李善表顶格,“御注”与“愚解”皆低一格。“御注”解释李善之表,而“愚解”则是对“御注”的补充解释。从“愚解”可见,菅原和长当时能见到的“御注”就已经有多本存在,《上文选注表》“球锺愈畅”,御注:“锺,今之金也。”“愚解”:“或本云,御注:锺,今钟也。”所谓“或本”,可能指的就是“御注”并不是固定的,还有其他的抄本存在。

“御注”为何人所作?《御注文选表解》开首即云:

唐所言之御注者,天子之注也,《孝经》是也(唐太宗注也。引者按:当为唐玄宗)。吾朝所言者,圣庙御注是也,于家者谓“神注”也。《文选》一部注者至六臣也,序亦是同至,此表注解,唐人不用,故有“御注”也。

这段话指出“御注”出现的背景,就是《文选》本文及萧统《文选序》皆有唐人之注,惟李善《上文选注表》无注。又可见,“御注”或“神注”即菅原家所作,亦有日本学者认为此注为在日本被称为“学问之神”的菅原道真(845—903)所作②日本大正时期所编的有关菅原道真的文献集《北野文丛》卷7“遗文部”(载《北野志》,北野神社神务所编,东京:国学院大学出版部,1909—1910年)就收录此注,但亦是从菅原和长《御注文选表解》中辑出的。庆应大学图书馆藏有原始状态的《文选御注表》写本(此写本由九州大学陈翀博士提供,特此致谢)。。日本九州大学陈翀博士认为,现存的《文选集注》是大江匡衡奉一条天皇之命编纂而成的文本,又认为:“《集注文选》卷首部分并没有完全散佚,其基本形态被保留在了现藏于京都东山御文库的九条本《文选》之卷首”,“由于《集注文选》的注文全部被写在了纸背,因此我们还可以判断出本文间所加入的注文主要是菅家证本注。”③陈翀:《〈文选集注〉之编撰者及其成书年代考》,载张伯伟先生编:《域外汉籍研究集刊》第6辑,第507页。在另一篇文章中作者又指出:“九条本卷一所收李善《上文选注表》之栏外、行间小注均与菅原和长(一名东坊城和长)之《御注文选表解》所收注语一致,由此可确证这些注语为菅家所撰……另外,菅原和长之所以尊称这些注文为‘御注’,极有可能是因为与后来的《集注文选》一样,这些注本都是以天皇名义编撰而成的。”①陈翀:《九条本所见集注本李善〈上文选注表〉之原貌》,《国际汉学研究通讯》第2期,第127页注2。笔者同意“御注”为菅原家所作的观点,但认为此注“是以天皇名义编撰而成的”,恐不确。日本庆应大学图书馆藏有一份古写本《御注文选表》,在此卷末有两段跋文,其一云:“此本累代相传之处,先年烧失之时,忽化灰尘,未致书写。今借柱下之本,即驰灯前之笔而已。迎阳轩秀长书之。”“秀长”,即菅原秀长(亦称东坊城秀长,1338—1411,著有《迎阳记》)。秀长之所以会抄写这部“御注”,正因为此注是菅原家“累代相传”的学问。所谓“柱下之本”,即可能是宫内图书寮的藏书。总而言之,不管“御注”是否确为菅原道真所作,至少可以确定其为菅原家学者所作则无疑义,这也是其一直得到菅原家重视的原因。

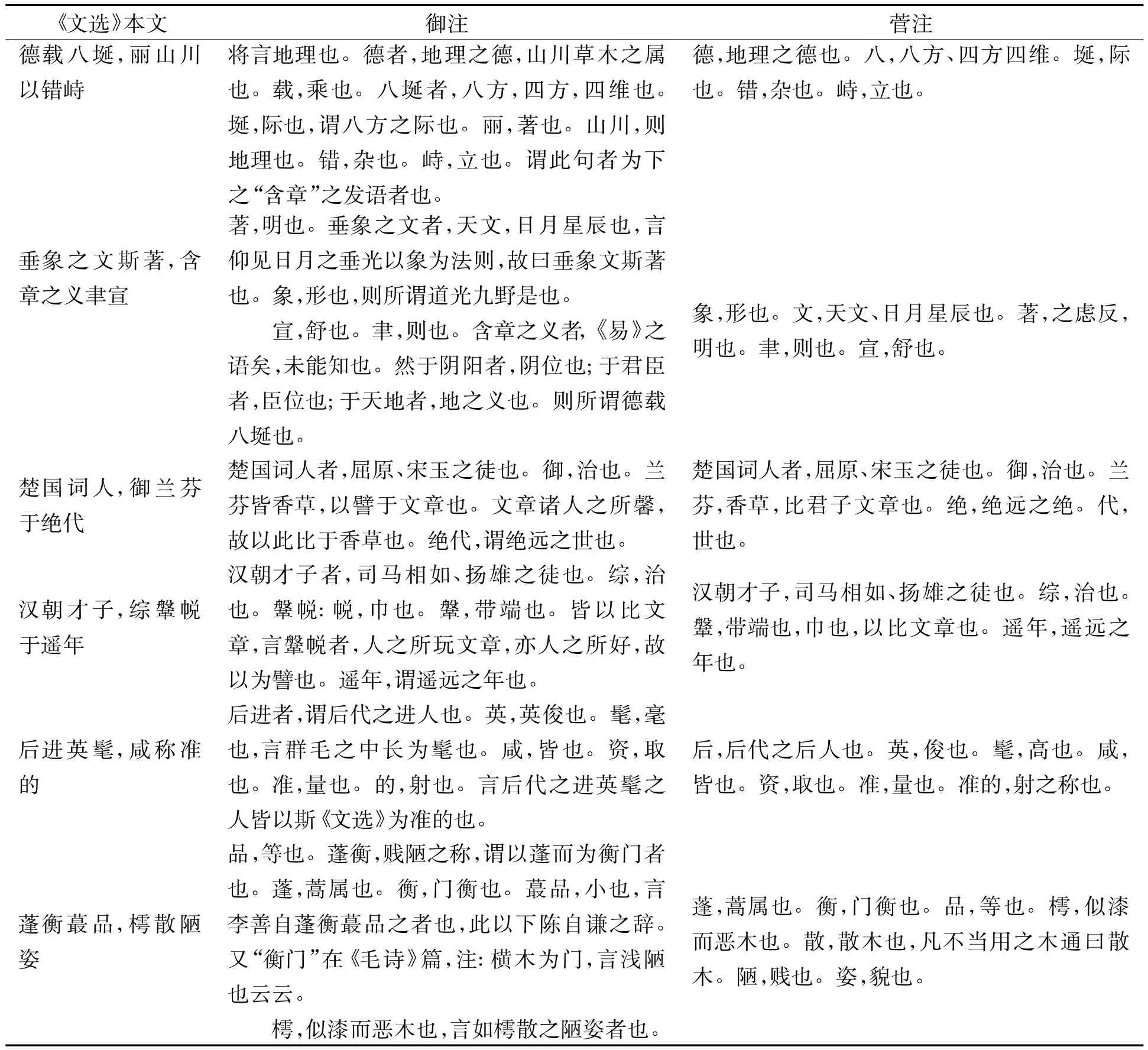

不过,笔者仔细比较了《御注文选表解》所收的“御注”与陈翀博士复原的九条本《文选》识语中的“菅注”,发现“御注”的情况比较复杂,有以下几种情况:

首先,“御注”与“菅注”相关文字基本一致,但“御注”的内容比“菅注”要多:

虽然,“菅注”与“御注”在对语词的解释上基本一致,但两者的差异也是明显的,就是“御注”在文字阐释之外,还有对文义解释的句子,往往以“言……”或“谓……”的形式出现。因为九条本的识语是抄写在行间的,空间有限,所以为了追求简洁明了,只抄写了解释字句的部分。

其次,“御注”的内容与“菅注”完全不同:

?

?

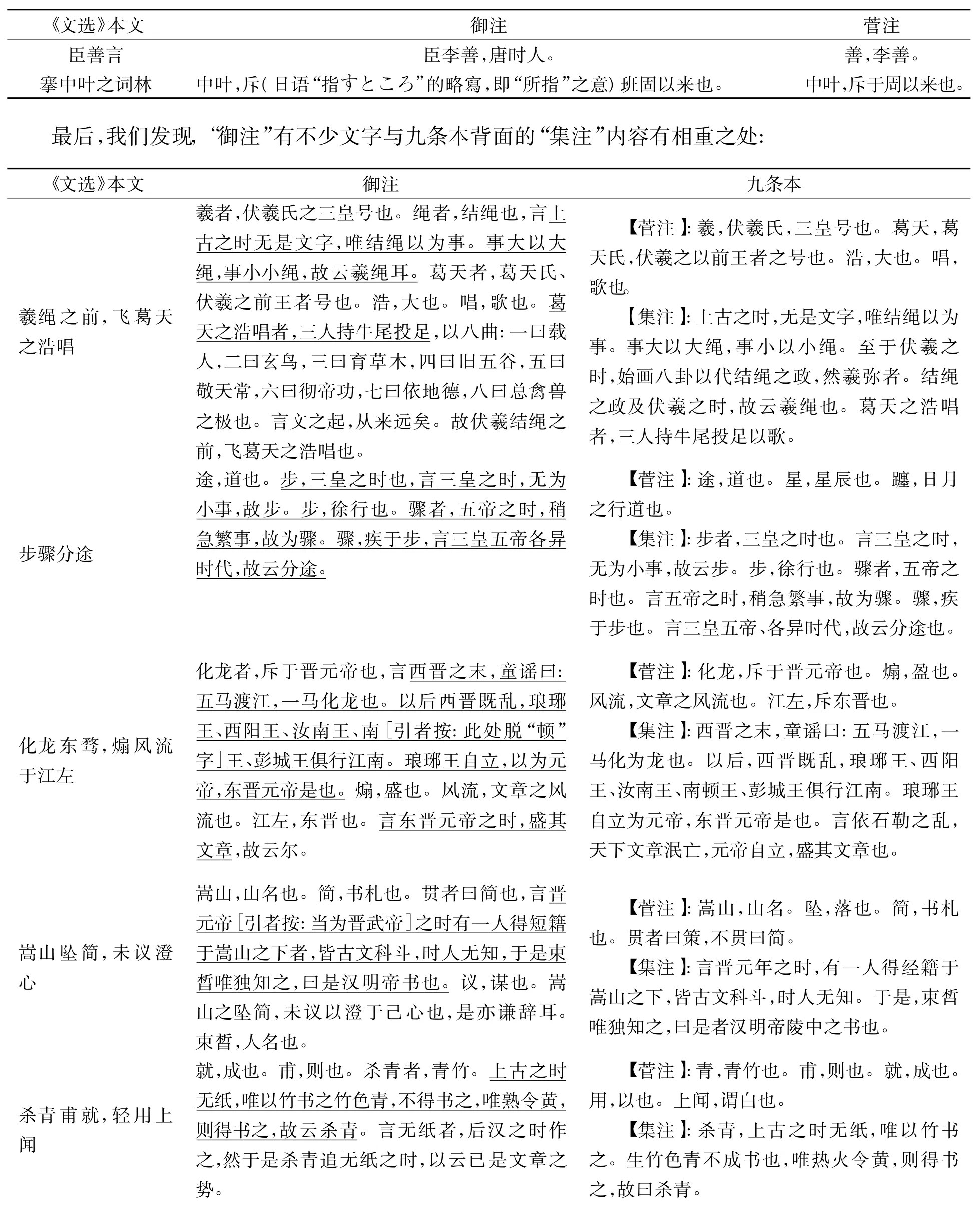

以上“御注”划线部分就是与集注重叠的内容,可见“御注”并不简单等同于“菅注”或“集注”,而是与“菅注”及“集注”皆有重合之处。这就触及到了另一个问题,即《文选集注》编者的问题。众所周知,李善《文选注》中李善的《上文选注表》是没有注的,而《文选集注》中的李善《上文选注表》注的部分已经散佚,但在九条本背面的识语中还保存了一部分。从上面的分析可见,《集注》与“御注”多有重合之处,如果是《集注》利用了“御注”,且“御注”确为菅原道真所作,那么《集注》的编者问题就迎刃而解了,可以确定为日本学者。因为若《集注》为唐人所编,不可能会抄到日本人的著作,同时也可以确定《集注》可能成书于10世纪之后;但也有另外一种可能,即“御注”是整合了“菅注”与《集注》而成的。在文献无征情况下,目前只能阙疑,不过,“御注”成书于平安时代应该是没有疑问的。

“御注”难得地为我们留下了研究日本古代《文选》学的珍贵资料,如“御注”对“文选”书名的解释比较独特:

《文选》之说在六,一说撰集之人名,二说撰集之时代也,三说撰集之人类,四说撰集篇之数也,五说配类五经也,六说所以题名也。撰集之人名者,梁昭明太子所撰之书也;撰集之时代者,八代之文章也,从周至梁八代,言周秦汉魏晋宋齐梁也;撰集之人数者,言所撰之人数者,一百三十人也;撰集之篇数者,所撰篇数者,七百三十八首也。配类五经者,言《文选》之中各类五经。诗、赋、骚人、赞、颂、符命者出于《毛诗》,启、表、弹、诏、策、教、令者出于《尚书》,书、移、檄、难者出于《春秋》,设、论、辞、序、史论、连珠者出于《易》,箴、铭、诔、碑、行、志、哀、策、吊文、祭文者出于《礼记》。所名题者,名曰《文选》。文在五义,选在三义。五义者,一曰天文,日月、星辰也;二曰人文,典籍诗传也;三曰物象文,五色也;四曰音声文,宫商角徵羽也;五曰文字文,六本体也。选在三义者,一曰数之极也,言十万曰亿,十亿曰兆,兆、经、垓、秭、选如次,言《文选》群藻之极,故云选也。二曰贤千人曰选也,言《文选》贤于群书;三曰弃恶录善之书名也,或曰十秭曰选,十选曰冓,十冓曰极。然则从选有余数,何以选为选之极也,答曰冓极二数,以当圣贤也。圣者,五经也;贤者,诸子也。昭明太子序曰:若夫姬公之籍,孔父之书,与日月俱悬,鬼神争奥,孝敬之准式,人伦之师友也。岂可重以芟夷,加之翦截。老庄之作,管孟之流,盖以立意为宗,不以能文本。今之所撰,又亦略诸,故知冓极二数,以当圣贤也,是者博士杂意,五经诗书之属,所谓姬公之籍,孔父之书也,诸子老庄之属,所谓“老庄之作,管孟之流”也。

这是笔者见到的,迄今对“文选”书名最为详尽的解释。“御注”首先对“文选”的书名的意义给出了六种解释,接着又详细解说了“文”的五种意义以及“选”的三种意义。虽然《文选》不收经学文章,但“御注”却指出了《文选》中文体与经学的关系。中国的注释,如李善注与五臣注皆未对“文选”一词加以解释,后来的注释,如高步瀛的《文选李注义疏》也只是对“文”加以解释①参见高步瀛:《文选李注义疏》,北京:中华书局,1985年。,而“御注”关注的语汇却在“选”上,并且给出了三种解释。按照中国人的理解,“选”应该就是“遴选”之意,而日本人的理解却与我们不一样。这是笔者所见到的惟一对“文选”之“选”做出解释并有多种解释的著作。

四、菅原和长“愚解”的特色

与“御注”的简洁相比,“愚解”显得比较详细,不但注重对字句的解释,而且还引用了大量典籍,对《上文选注表》的文义进行发挥,试看下例,如解“垂象之文斯著”一句:

御注:著,明也。垂象之文者,天文,日月星辰也,言仰见日月之垂光,以象为法则,故曰垂象文斯著也。象,形也,则所谓道光九野是也。

愚解:《易·系辞》云:“在天成象,在地成形,变化见矣。”象况日月星辰,形况山川草木也。法象莫大乎天地,变通莫大乎四时,悬象著明莫大乎日月。又曰:天垂象见吉凶,圣人象之;河出图,洛出书,圣人则之云云。又曰:明吉凶,刚柔相推而生变化。是故吉凶者,失得之象也;悔吝者,忧虞之象也;变化者,进退之象也;刚柔者,昼夜之象也云云。

“御注”没有引用任何文献,只是对文中的词句进行解释,或对文义有所阐释。而“愚解”不但引用了《易经》的文字,还引用了韩康伯的注来说明这句话可能的引申义。这里可能有发挥过度之虞,但可以见出“愚解”的特点,也可见出菅原和长的学问基础。除了以上所言,关于“愚解”,以下几点亦值得重视。

其一,“愚解”讲授的对象是日本中世贵族子弟,一方面是外国人,一方面讲授的又是中国唐代的骈文,“愚解”带有授课讲义的性质,务求讲解透彻,所以在中国人看来根本不需要注的语词,“愚解”也予以详细解释。比如“上文选注表”,对“上”、“注”、“表”这些词,菅原和长都花费笔墨予以解说:

【上】愚解:上,犹登也,言从下登以献于天下也。凡献于天子,通曰上也。奉、进、献、上之四字,是同意也。

在日本,从平安时代开始,《文选集注》就成为类似于学习汉语的教材①参见[日]山崎诚:《式家文选学一斑——文选集注の利用》,载氏著:《中世学问史の基底之展开》,大阪:和泉书院,1993年。,这一特色似乎也同样适合于《御注文选表解》一书。解者不但解释了“上”的意思,还举一反三列出了与“上”意思相同的词。目的不外乎想让读者或听者掌握汉语的相关词汇。

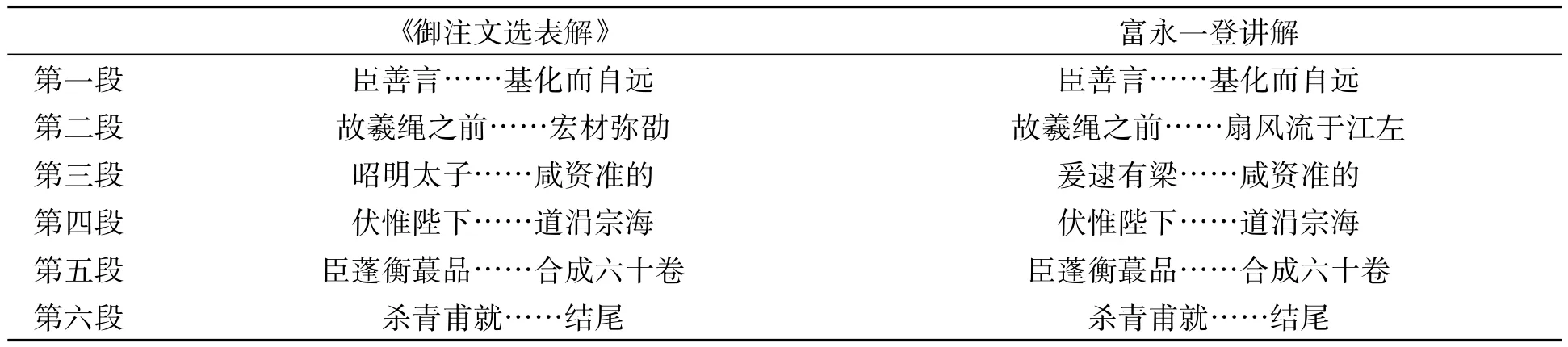

其二,正是因为讲授的是唐代的骈文,所以菅原和长在解释的过程中,除了讲解释义之外,还花了大量笔墨剖析这篇文章的结构以及写作上的要素。“愚解”留下了很多当时授课时的印痕,而将李善《上文选注表》分段讲解可能是最大的痕迹。从上文引用的菅原和长的跋语可见,他讲解这篇表花了三天时间,从“愚解”留下的标记可以看出,和长每天讲解时并不是讲到哪算哪,而是明显分段讲授的。无独有偶,现代日本学者富永一登也将此表分为若干段加以解说②参见[日]富永一登:《李善の“上文选注表”について》,又见氏著:《文选李善注の研究》,第43—70页。。我们比较一下两者的分段:

我们惊奇地发现,两者的分段除了第二段有细微差异外,几乎完全相同。这说明了“愚解”的分段方式基本上是符合日本人的阅读习惯的。在第一段末“基化成而自远”,“愚解”云:

已上至于兹,此表之序段之文章也。文章之书注,先有序段,故有序,正流通之文法也。内典、外典,共其法同也,仍纪传一家之儒法文章。

可见,和长是基于“流通之文法”,即文章的写作或阅读程序来分段的,而且这种分段的方法可能还是祖传的家法,即所谓“纪传一家之儒法文章”。

除了分段注释之外,“愚解”还从文章学的角度对李善《表》进行了剖析。首先,因为李善《表》是一篇应用文,所以菅原和长比较关注从写作的角度来注意开首与结尾的词。如李善《表》开首云:“窃以……”御注云:“自谦之辞也。”“愚解”则云:“书文章时,发端之句也。但此二字云起句也,此字法可在后段所囗也。”又“故羲绳之前”,“愚解”解“故”云:“此起句之字也,序段终。正之段始也,仍先置起句之字也。此字者无对句之字,不逐韵声也。一字二字之间,任意可置也。”又“臣蓬衡蕞品”,“御注”:“臣,李善自谓之。”“愚解”云:“置‘臣’字事是则表之文体也,故始先‘臣善言’三字。自是五段始也。”又此书末尾,“愚解”云:“凡于表者,书终处必可有‘诚惶诚恐’之词也。然此表不用之,其义则曹子建表之文体也云云。《文选》表部,子建表有二篇寔彼四字不用也,余则皆有之。子建与李善不违矣。”从上可见,“御注”与“愚解”关注点的不同很明显。由于“表”是一种特殊的文体,正如“愚解”引《文选》李善注所云的“表者,明也,标也。如物之标表,言标著事序,使之明白,以晓主上,得尽其忠曰表”。这篇表的阅读对象是皇帝,所以措辞一定要得当。文章开头与结尾的词不但决定了一篇的文气,而且还体现了作者的写作态度。菅原和长之所以对这些地方比较重视,亦是出于指导日本学子文章写作的目的。

其次,由于李善《表》是一篇典型的四六文,“愚解”用了不少篇幅解说这篇文章的文体结构,特别是句与句之间的关系。菅原和长对四六文的作法曾作过出研究,著有《四六作抄》一书,而且这可能还是菅原家家传之学①菅原和长在《御注文选表解》中又云:“吾朝之文章,儒家之作法。据之,故具注之。先四六,有隔句之重、品韵,有三说。跨句有三字之法,又有发句之字,或云施头;又有起句,或傍字;又有送句,或施尾。此等之委旨,往年《四六作抄》一册,新编,见彼钞矣。”。作为“锦心绣口,骈四俪六”②柳宗元:《乞巧文》,《柳河东集》卷18,上海:上海人民出版社,1974年,第316页。的骈文,虽然都是由四字句、六字句构成,但其间的关系颇为复杂,如果不精于文章之道,很难掌握其间的规律。李善《表》“德载八埏,丽山川以错峙”,“愚解”云:“此一对云轻隔句也,上四字,下六字也。依之谓四六也。”除了“轻隔句”之外,和长又指出很多种句式,其解“娲簧之后,掞丛云之奥词”云:

此一对亦轻隔句也,此表ニハ只轻隔句、平隔句两样ノ外ハ不书也。重隔句ハ上六字,下四字也。轻隔句ツ打反シタ儿也。平隔句ト云ハ,上モ四字也,下モ四字也,或上下六字,或上下七字,共ニ平隔句也。上下五字ハ,虽平隔句,ト嫌テ不用也。其义ハ五言ノ诗ニ似カ故不用也,是吾家ノ文法也。疏隔句ハ,上三字下六字、七字、八字ニモ及也。密隔句ハ,又疏隔句ツ打反シタ儿也,上六字、下三字也。杂隔句ハ,上四字,下五字、六字、七八字;或上五字,下四字;或上五字,下四字,上五字;或上六字,下五字、七八九十字;或上七八九十字,下六字等也。委旨尚见《四六作抄》。

这里提到四六文的多种句式,如轻隔句、平隔句、杂隔句、疏隔句,都是指上下句之间的关系。这种对句式句型的分析、细致的讲解无疑有利于听众或读者迅速掌握骈文的特点。对骈文的韵律的分析也是“愚解”解说的重点,如上文已经引用过的解“道光九野,缛景纬以照临;德载八埏,丽山川以错峙”云:“韵声之法律者,他、平、平、他是也。唐四六皆此一声也。《蒲室疏》同之。此声之时,又平、他、他、平之声,是同声也,非别义也。”这里和长提到的《蒲室疏》是指日本中世时期特别流行的元僧笑隐大訢(1284—1344)的四六文,而《蒲室疏》对日本五山文学中的四六文产生过巨大的影响,其文体被称为“蒲实疏法”。

其三,值得注意的是“愚解”对“御注”的进一步发挥,菅原和长在“愚解”中云:

御注至妙之处,虽不可及别义,今初学之儿于御注成巨细之问,故聊作其答之义,称“愚解”是也。

“御注”被和长奉为“至妙”,同时“愚解”对“御注”的意见基本上是接受的,而和长所作的工作就是对“御注”“御成巨细之间”,即对没有注释的地方加以补充,或对已有的注释引经据典加以补强。从上节的引文中,我们可以看出,“御注”的特点就是简洁,以疏通文字为主,很少像李善注那样引证大量典籍;“愚解”的特点就是详细,而且引用了不少典籍对语汇的出处与文义详加解释,且看对《上文选注表》中“舞咏方滋”一句的注释:

御注:方,犹方今之方。滋者,繁也。

愚解:舞,《说文》曰:乐也云云。按:有乐之时,必有文武舞也。《礼记·乐记篇》云:乐者,德之华也;金石丝竹,乐之器也。诗言其志也,歌咏其声也,舞动其容云云。“舞咏”之义是也。又云,钟磬竽瑟以和之于戚,旄狄以舞之,此所以祭先王之庙也。又云,夫歌者,直己而陈德也。动己而天地应焉,四时和焉,晨辰理焉,万物育焉。故商者,五帝之遗声也。宽而静、柔而正者宜歌《颂》;广大而静、疏达而信者宜歌《大雅》;恭俭而好礼者宜歌《小雅》;正直而静、廉而谦者,宜歌《风》云云。咏歌者依之三百篇之风也;三百篇之咏歌者,文章也。御注之意,又是也。

“御注”对“舞咏”没有解释,而“愚解”先是引用《说文》对“舞”的意思加以解释,接着又引用《礼记·乐记》解释其文化意义。“愚解”加按语云“有乐之时,必有文武之舞也”,则指出了上古乐舞合一的文化特征。最后又说“咏歌者依之三百篇之风也;三百篇之咏歌者,文章也”,则指出《国风》与文章起源的关系。可见,“愚解”对“御注”有很大的发挥。

“愚解”虽是“御注”补苴之作,但“愚解”亦有不少发现,如“汾河委筴,夙非成诵”一句,“愚解”云:“筴者,恐箧字欤?辗转之误欤?韵书皆云,筴,箸也。夹,牵也。箧,箱属,藏也。御注亦筥属也,然者可为箧字欤?”关于“筴”字,高步瀛《文选李注义疏》云:“‘筴’、‘策’字通,实‘册’之借字。”①高步瀛:《文选李注义疏》,第45页。而富永一登校云:“筴,九条本作‘函’,上野氏藏抄本作‘箧’。”②[日]富永一登:《李善の“上文选注表”について》,《广岛大学文学部纪要》第55辑,第75页;又见氏著:《文选李善注の研究》,第58页。和长的判断与被定为日本重要文化财产的上野氏藏《文选》古抄本一致,可见和长的卓识。

其四,《御注文选表解》是日本中世纪传儒《文选》学的一个标本,我们可以从菅原和长的引书看出当时纪传儒的学问。“愚解”引用了大量的中国典籍,经史子集都有,如经部有《毛诗》、《论语》、《礼记》、《左传》、程颐《易解》等,史部有《史记正义》、刘昭《后汉书》注、《晋书》、《南史》、《资治通鉴》、《十八史略》、《帝王世纪》等,子部有《玉篇》、《事林广记》、《高氏小史》、《绍运图》等,集部有《楚辞》、韩文、柳文、《诗人玉屑》、《潜溪诗眼》、《唐子西文录》、《白石诗说》、《沧浪诗话》、《四六谈麈》、《四六话》等。“愚解”还引用到一些日本的汉籍,如解“故撰斯一集,名曰文选”时引用到《发题大断序》。《发题大断》可能是日本讲授写作之类的书,目前似乎已经亡佚。“愚解”引用到的序是用骈文写的,值得引录如下:

厩中求马,志驽骀而纳骅骝;海中寻珠,取灵蛇而弃鱼目。翰林之琼蕊,文苑之芝英;先贤之规矩,后生之韦弦。既得四海之欢心,加以五灵之瑞应。功业流于无穷,芳尘振于宇宙。诗者,六义之通体;赋者,一条之别用。诗弱赋强,七步之内功浅,十年之外劳深,故诗居赋之后云云。是皆感昭明太子硕学之功也。

这段话提出的“诗弱赋强”的观点特别有意思,给出的理由是“七步之内功浅,十年之外劳深”,分别用了曹植七步成诗及左思十年写作《三都赋》之典故,意思是说从花费的时间与精力上来看,写诗比不上作赋,所以诗“居赋之后”。这种见解在中国文学批评中似乎没有出现过,相反中国文学批评一直强调诗的地位比赋要高,所谓“赋者,古诗之流也”。

最后,比较有意思的是,“愚解”在注解中,还用了一些日本的汉字词汇,如在解萧统《文选序》中“盖以立意为宗,不以能文为本者”时云:“此语亦妙面白。”其中“面白”(おもしろい)一词即为日本汉字词,意思为有趣,与此句中前面的“妙”意思差不多。

五、《御注文选表解》的价值与意义

从东亚学术史来看,《御注文选表解》的价值与意义不容小觑。

首先,本书是研究李善《上文选注表》的宝贵资料,也是第一部详细注释与研究《上文选注表》的著作。李善本人的文学创作实绩一直为其《文选注》的光芒所掩,又《新唐书》卷202《李邕传》载其父李善“淹贯古今,不能属辞,故人号‘书麓’”①宋祁、欧阳修等撰:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第5754页。,加之李善的创作又比较少,所以李善本人的文学创作没有得到深入的研究,就是这篇《上文选注表》历来关注得也比较少。20世纪以来,中国学者高步灜及日本学者富永一登对这一篇典型的四六文加以注解疏证,应该可以改观我们对李善“不能属辞”的认知。高步瀛先生明言:

善文不多见,即以此表观之,闳括瑰丽,较之四杰、崔、李诸家,殊无愧色。则所谓“不能属辞”者,殊不待解。②高步瀛:《文选李注义疏》,第34页。

不过,夤缘际会,因为日本文人学习《文选》的特殊方式,《上文选注表》一直是日本学人必读的文献,所以《上文选注表》在日本得到较多关注,早在平安时代,大学寮中的博士菅原家就为其做过注释,五百多年前,菅原家的裔孙菅原和长又对李善之《表》及其祖先之注做了疏证。所以说,《御注文选表解》是东亚《文选》学史上第一部对李善《上文选注表》进行研究的著作,可惜因为其以抄本形式存在,没有翻刻出版,所以一直没有得到学人的重视。

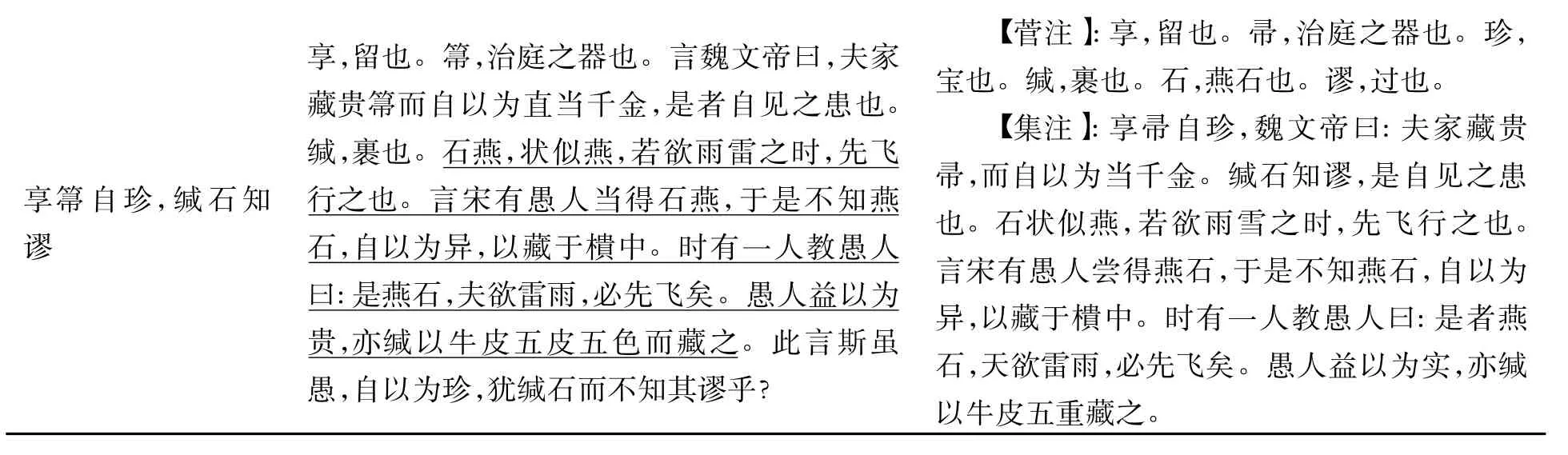

我们可以比较一下,“愚解”与现代学者对李善《表》的注释,就可以看出其重大的学术价值。譬如,关于“楚国词人,御兰芬于绝代;汉朝才子,综鞶帨于遥年”四句,《御注文选表解》和高步瀛先生的《文选李注义疏》注释如下:

对于这两个对句,其中有些词句,可能中国人读起来都有点困难。高先生的《义疏》比较简单,仅仅指出语汇的来源,甚至对“汉朝才子”都没有出注,而对“鞶帨”语源出处的考证也未指出最早的来源。而五百多年前的《御注文选表解》不但对四句话的所有词语都予以解释,而且还能证之以中国古典,最后还能抉发其文章的意义。

其次,从日本《文选》学史来看,《御注文选表解》也是研究日本中世《文选》学的第一手资料。日本平安时代大学寮博士菅原家的《文选》学是日本古代《文选》学的代表,但由于资料的散佚,后人不得其详。而保存在《御注文选表解》中的“御注”即是菅家注的遗文,这对于研究《文选》菅家学具有非常重大的意义。而菅原和长对《御注文选表》的疏证,则是研究日本中世末期《文选》学的宝贵资料,这对于晦暗不明的室町时期纪传儒的《文选》学,以及《文选》菅家学在日本中世的传承都具有非常大的价值。从上面的讨论可以看出,作为纪传儒的菅原和长对中国的古典及汉学非常了解,可见平日浸润很深;同时又对新兴的朱子学知之较多,甚至开始用朱子学的观点去解释古典的文本,这是日本中世《文选》学的新动向。

再次,此书亦是建构“文选东传学”的重要资料。“文选东传学”研究的范围是《文选》在古代东亚汉字文化圈国家的流传及刊刻,这些国家对《文选》的注释、翻译与评论,以及《文选》对这些国家汉文学创作的影响。现在有不少学者对《文选》在日本与朝鲜的流传做过研究,也研究过日本与朝鲜所保存或刊刻的《文选》版本,而鲜有文章谈到日朝两国对《文选》的注释,亦缘于这方面的文献比较稀见。而《御注文选表解》正是一部日本古代学人注释《文选》之作,故在建构“文选东传学”的过程中将发挥巨大的作用。

总而言之,经过五百年时间的检验,《御注文选表解》的学术价值并没有失却,反而更加凸显出来,值得当今治《选》学者进一步研究与探讨。

【责任编辑:李青果;责任校对:李青果,赵洪艳】

G256.22

A

1000-9639(2012)04-0043-13

2011—12—30

国家社科基金青年项目“域外汉籍与宋代文学研究”(08CZW018)

卞东波(1978—),男,江苏南京人,文学博士,南京大学域外汉籍研究所副教授(南京210093)。