中国传统建筑符号在现代设计中的运用

2012-11-06王荷池

危 莹 王荷池

(1.华中科技大学规划与建筑学院,湖北武汉 430074;2.湖北城市建设职业技术学院,湖北武汉 430205)

1 概述

1.1 传统元素的概念

何谓中国传统元素,中华民族有着上下五千年的文明史,从中华民族远古时期至当今现代,凡是具有中国特色,中国所特有的文化符号,都可称之为中国传统元素。总体来说,中国传统元素分为抽象元素和具象元素。

中国传统元素是中国文化的载体,是世界各族人民了解中国,了解中国文化的有效途径。东方文化内敛、含蓄、和合,讲究“天人合一”的思想,认为人应该适应自然。

1.2 传统元素的优势和趋向性

一方面来说,纵观古往今来所有的优秀建筑设计作品,凡是与我们情感深处能够产生共鸣的,往往在于其很好地体现了我们的文化背景。因此,设计需要共鸣,需要文化背景的支撑,而中国传统元素正是中国文化的体现。

从另一方面讲,近期中国国际地位不断上升。中国是发展中的国家,有很大的发展潜力和市场,外国人想进入中国这个市场,必须了解中国文化。了解中国元素是国外友人了解中国行之有效的方式。

从设计本质来看,设计思想所需要的是“返璞归真、回归本土、回归自然”的精神。中国设计师尝试在现代化的生活中寻找回归本土的设计文化。随着经济的发展,竞争的加剧,市场的不断成熟,消费者、开发商和设计师都在觉醒,中国人需要有中国式的生活方式,中国设计市场需要从一个“模仿”的过程转变为“创作”“创新”的过程,需要从低级的设计过程向高级的设计层次转变和进化。使之逐渐消化成为我们民族自己的东西,要跟中国的园林一样,体现出中国的“味道”。中国制造是在现代审美文化观念下,结合消费市场需求,具备浓郁的中国文化精神和文化符号,并进行有效传承、创新的现代建筑、现代产品。这才是“中国制造”的核心和精髓。再者,从传统设计思想来看,在古代建筑设计中,五行八卦、阴阳平衡、气场圆通这些特色和优点很符合当今“节省能源、生态环保”的世界可持续发展思潮。

2 传统元素运用的层次性问题

中国文化博大精深,既有形而上的意识形态,也有形而下的具体物质。既有抽象元素其意境的运用,也有具象元素的直接借鉴运用,更有抽象与具象元素结合,并与现代生活、具体实况相结合,加以改造和诠释成现代设计语言的运用。分别说明如下。

2.1 具象传统元素的运用

图1,图2为北京火车站的立面图,为当时中国规模最大的现代化铁路客运站。北京站的建设给亿万人民带来了幸福和美好,设计者杨廷宝、陈登鏊大师,被评为建国十周年十大建筑之一。外观采用传统建筑风格,大屋顶,飞檐,典型的中国传统建筑风格。但是,北京西站其内部功能却是现代火车站的流线。亦中亦西,将中国传统风格与现代建筑设计规范,流线,功能结合得如此协调,是中国建筑大师成功运用具象传统元素的代表作品。

2.2 意象与具象元素结合,提炼后综合运用

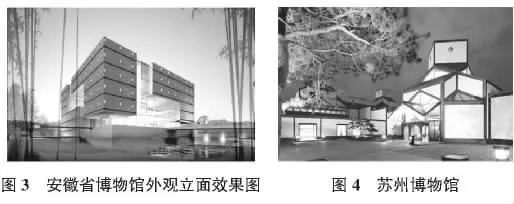

如图3所示为安徽省博物馆,设计方案结合安徽传统民居的特点,提炼“天井”元素,四周成围合院落式,形成天井。天井有“四水归堂”“肥水不流外人田”之寓意。中国人讲究风水,天井是中国传统民居最显著的特点。外墙立面采用青铜饰面,我国从商代开始就已经有很成熟的青铜技术,青铜无疑是一个很典型的传统中国元素符号。内层立面采用大面积的玻璃幕墙,与厚重的外墙形成虚实对比,材料的厚重与轻盈用得恰如其分,将现代的设计思想与传统元素结合得天衣无缝,作为一个省级博物馆,这个方案具有鲜明的地域性,充分体现了中国古典建筑特色,无疑是一个很好的博物馆方案,“似曾相识,未曾相逢”。

2.3 意象与具象元素结合,并将其诠释改造成现代设计语言

如图4所示苏州博物馆巧妙地借助水面,与紧邻的世界文化遗产拙政园、忠王府融会贯通。新博物馆屋顶设计的灵感来源于苏州传统坡顶景观——飞檐翘角与细致入微的建筑细部。屋面形态的设计突破了中国传统建筑“大屋顶”在采光方面的束缚。新馆与拙政园相互借景,相互辉映,成为一代名园拙政园现代化的延续。越看越有味道,越看越让人心灵震撼。

色调采用传统的粉墙黛瓦,但表达方式却是全新的。为粉墙黛瓦的江南建筑符号增加了新的诠释内涵。新馆不仅有建筑的创新,还有园艺的创新,成为一代名园拙政园在当今的创造性延续。

3 结语

设计在文化上如何延续:不对过去横加批评,而是撷其精华,成就自我。前提:如何选择最有代表性的古典设计语言,结合地域因素,合理利用。关键:如何将古典设计语言诠释,加以改造成现代语言,使设计好看、好用。成果:如何将传统语言与现代高科技、新材料协调,对比利用。趋热:结合具象抽象元素并加以改造成现代设计语言,结合新技术,新材料,新设计要求。

在这方面建筑大师贝聿铭通过他设计的富含传统建筑符号的作品给我们指出了方向,帮助中国的建筑师甚至国际上的设计师找到了一条新的设计发展道路。只有了解历史,才能成就未来。我相信,我们的设计道路会越来越宽阔,优秀作品会百花尽艳。

[1]潘谷西.中国建筑史[M].第5版.北京:中国建筑工业出版社,2004.

[2]田维飞,王建英.传统文化符号在现代建筑设计中的应用探析[J].山西建筑,2011,37(13):2-3.