东莞市大气复合污染自动监测网络应用研究

2012-11-02吴对林李美敏刘永定胡荣光

吴对林,李美敏,刘永定,胡荣光

(东莞市环境保护监测站,广东 东莞 523009)

东莞市大气复合污染自动监测网络应用研究

吴对林,李美敏,刘永定,胡荣光

(东莞市环境保护监测站,广东 东莞 523009)

在大气复合污染日趋严重的形势下,东莞市结合自身实际,经过优化布点、功能定位、总体架构设计、设备选型、子站设计建造、信息管理平台开发等过程,开发建设了多功能、集成化和自动化的大气自动监测网络,并开展了创新、探索性研究。

大气复合污染;自动监测网络;开发应用

1 前言

由于产业布局和机动车快速增长等多种因素的影响,近年来珠三角城市群出现了不同程度的光化学烟雾污染、颗粒物细粒子污染和灰霾天气等复合型污染,态势日趋严峻[1]。为深入研究大气复合污染的成因和机理,掌握污染源控制技术,有效遏制大气复合污染蔓延,东莞市自2006年5月起开发建设城市级大气复合污染自动监测网络,于2008年5月建成了由6个市区固定子站、1个松山湖园区固定子站和1部环境空气流动监测车组成的东莞市“7+1”大气复合污染自动监测网。东莞市环境监测站组织相关技术人员,全程参与了大气自动监测网络的建设和开发,并借助网络的最新监测数据,对东莞市大气复合型污染的现状和成因进行了初步的研究;特别是利用世界先进水平的纳米粒子采样系统,对大气颗粒物按粒径分级采样到纳米级,并对颗粒物中的重金属、有机物成分等进行了探索性研究。

2 技术路线

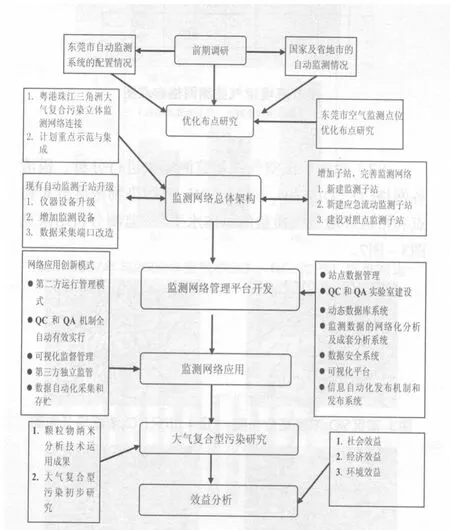

本研究项目采用的技术路线分为7个阶段,详见图1。

图1 东莞市大气复合污染自动监测网络开发应用技术路线图

3 监测网络开发

3.1 优化布点

采用大气自动和流动监测为技术支撑的“网格优化法”,在获得大量实测数据的基础上进行数理统计和模拟计算[2]。优化布点的详细内容和步骤如下:

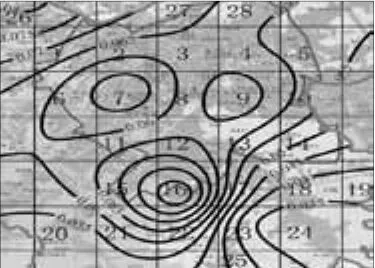

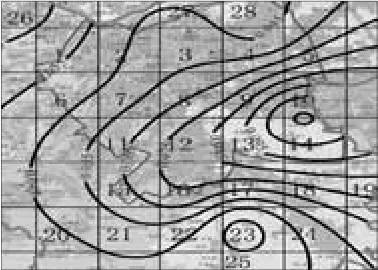

(1)采用固定子站和流动监测车相结合的方式进行网格法空气质量监测。除原有的3个固定子站外,其它网格用流动空气监测车进行。监测时间为2007年7—9月。选取包含东莞建成区67.67km2及周边的地区作为监测范围,布设了2.0×2.0(km)监测网格29个。如图2所示。

(2)对网格法空气质量监测结果进行分析,摸清各网格CO、O3、NO2、SO2、PM10等污染物浓度分布特点和市区环境空气质量的总体水平[3]。监测分析结果见图3~图7。

图4 市区NO2浓度场分布图

图5 市区PM10浓度场分布图

图6 市区O3浓度场分布图

图7 市区CO浓度场分布图

(3)对原有3个子站点位的代表性进行评价:通过总体水平代表性分析(相对误差分析)、变化趋势相关性分析(和市区总体均值相关系数分析)表明,原有3个子站的部分指标O3、NO2、PM10与城市总体水平有极显著的相关性,另一部分指标(如SO2)存在较大差异,反映出原有3个子站与城市总体的空气质量变化存在既有相关性又有差异的特点。

(4)优化方案选取:对测点按浓度进行聚类分析和偏差分析,对方案均值、百分位数等数理统计指标优化,选取网格浓度与总体浓度具有显著相关者作为首选,选取方差较小的作为备选,形成多个测点组合方案,达到浓度代表性的均匀分布和优化;按空间代表性优化,结合数理检验、地形地貌、污染源和监测采样条件等进行综合分析和筛选,取得可实施的优化方案。

(5)优化结果:优化后的市区大气监测布点方案为,由原有蚝岗小学、莞城二水厂、实验中学等3个固定子站和新增的东城石井、南城西平、万江蚬涌3个固定子站组成优化后的市区大气自动监测网络。

3.2 “7+1”大气自动监测网络的确定

2007年,《东莞市空气监测点位优化布点研究》通过了广东省环保局组织的专家评审,6个固定子站点位也获得广东省环保局的认证。为进一步满足东莞市空气环境质量管理的需要,同时考虑到松山湖科技园作为新兴高科技园区发展的需要,以及作为市区对照点的功能,2008年,增加建设了“松山湖” 固定子站,形成了市区6个、松山湖科技园1个共7个固定子站。

另外,斥资300多万元购置环境空气流动监测车,配备与固定个子站完全相同的美国赛默飞世尔公司的大气监测仪器和GPRS数据传输系统,作为固定子站的补充,可以随时对环境敏感地区或环境管理需要监测的地区开展空气质量监测。

3.3 技术创新点

(1)总体功能先进,具有良好的扩展性。网络可进行全天候在线大气自动监测,并对数据进行前段初步处理,数据的处理能力强大。采用宽带网络进行通信,各子站和监控中心实现互联互访,数据调阅更加方便、快捷。便于维护和升级,兼容性强,符合国家“863”重大项目中拟建的城市级监控网络和粤港珠三角空气监控网络的技术指标和性能要求。

(2)监测项目齐全。自动监测的污染物参数包括二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NO、NO2、NOx)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)、可吸入颗粒物(PM10)、可入肺颗粒物(PM2.5和PM1.0)。其中臭氧(O3)、可入肺颗粒物(PM2.5和PM1.0)是近年来越来越受重视的监测项目,被认为是大气复合污染和灰霾天气的原凶,目前我国只有少数大城市装备这几种监测仪器[4]。

(3)实现在线、自动化质量控制。借鉴“粤港珠江三角洲空气质量监控系统”的成功经验,通过技术移植,引用已经研发成功的质量管理支撑技术,将智能化、自动化的操作程序和在线测控手段,应用到本监测网络的建设中,自动实现样品采集、仪器检测、数据传输、远程控制、数据管理等全过程,从而极大地降低在实施QA/QC管理体系过程中的劳动强度和人为误差,在本监测网络实现网络化在线自动质量控制[5]。

(4)实现多维、多源监测信息的数据库共享管理与综合分析。采用先进的GIS技术、数据库技术与计算机网络技术对东莞市大气复合污染的区域监测网络的各种监测数据和业务信息进行统一管理,实现监测数据的有效加工、处理、分析、统计、维护和可视化发布,使公众及时了解环境质量状况,提高环保意识,达到资源共享、信息公开、全民参与的目的,为环境质量的不断改善提供信息发布和公众监督平台。

4 监测网络的应用

4.1 发布空气质量信息

自动监测网络获得的实时监测数据,通过网络信息平台进行自动处理,计算出每天(以上一日12时后的监测数据至当日12时的监测数据作为一个完整的监测日)各子站的空气质量指数(API),监测人员通过监测网络信息管理平台进行网上数据审核,然后信息管理平台自动将空气质量日报发送至省监测中心、新闻媒体、省市环境保护专业网站等。另外,按照技术规范和各级政府部门的要求,通过监测网络定期发布月报、季报和年报等空气质量信息。

4.2 基本实现空气质量监测的东莞市覆盖

在监测子站的布设过程中,不仅考虑满足市区范围空气质量监测的需要,还在松山湖科技园设置1个固定监测子站,作为市区的对照测点。同时把流动监测车作为本监测网络的有机组成部分,在监测网络投入运行的2年多时间内,有计划、分步骤地对东莞市28个乡镇级行政区域空气质量进行调查监测,共获得60多个乡镇监测点位的监测数据1万多个,实现了空气质量监测在东莞市的覆盖。

4.3 空气质量和重点污染物的综合分析评价

自动监测网络是全天候、自动化、网络化的系统,可实现多个监测项目、多个监测点的同步监测。此网络既可取得实时的监测数据,又可统计各个时段的监测数据,数据信息库存量大、代表性强。监测人员从中能够掌握各时间段的环境空气质量参数,并实现对环境质量的综合分析评价,包括定性分析评价、污染物的时间变化、空间变化、成因分析、变化趋势等。根据监测网络获得的东莞市市区空气质量监测数据,我们对2007年和2008年东莞市的空气质量总体情况和各污染物的浓度数值、变化趋势进行了综合分析。详见图8~图13。

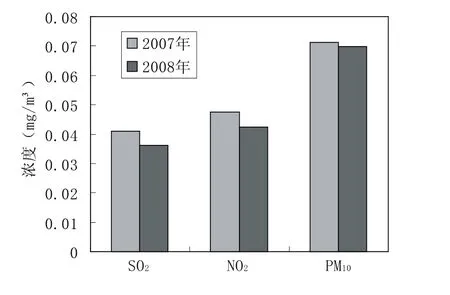

图8 2007年与2008年空气中SO2、NO2和PM10浓度对比

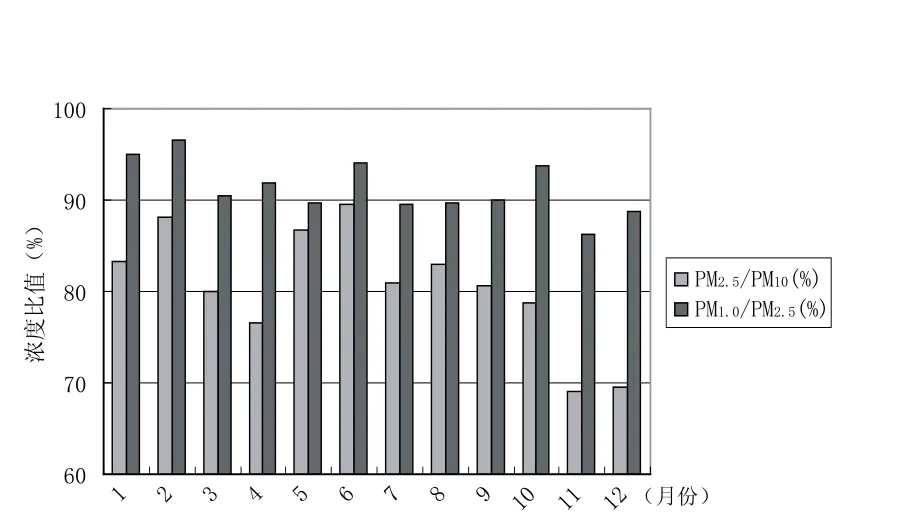

图9 2008年东莞市区不同粒径颗粒物浓度比值

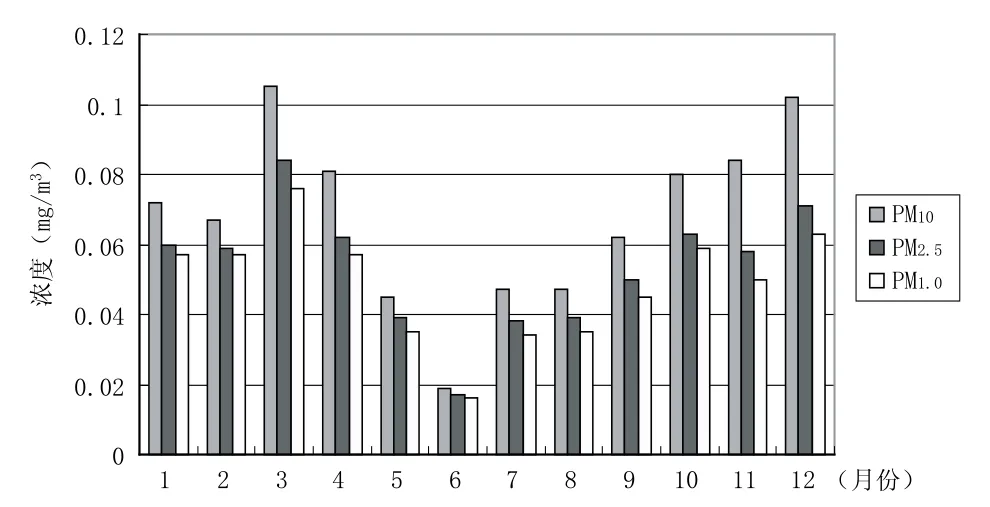

图10 2008年东莞市区不同粒径颗粒物月均浓度

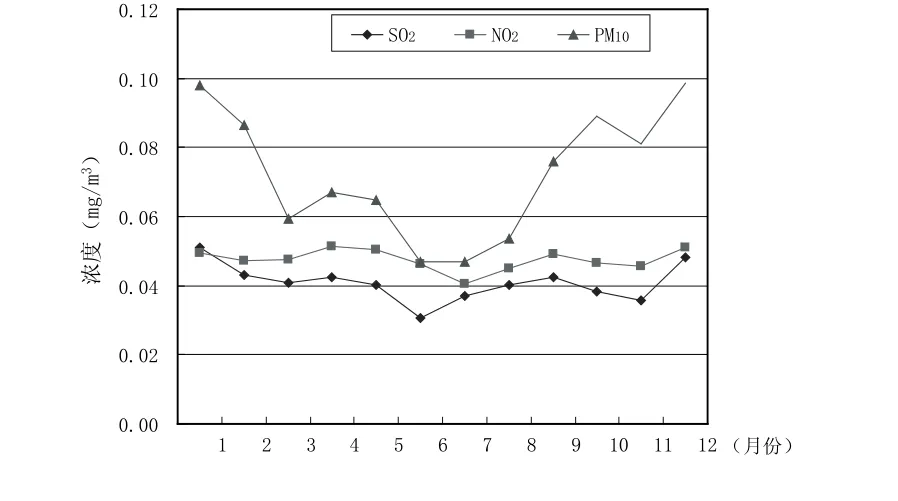

图11 2008年SO2、NO2和PM10月平均浓度变化曲线

图12 2007年SO2、NO2和PM10月平均浓度变化曲线

图13 2008年东莞市臭氧月平均浓度图

4.4 大气复合型污染研究

4.4.1 对颗粒物的探索性研究

纳米粒子采样系统是东莞市环境监测站与东莞理工学院相关技术人员自主研发的粒子采样系统,目前已运用于西平子站和松山湖子站,并利用该系统对大气颗粒物进行探索性研究[6]。主要有:1)东莞市松山湖地区不同粒径颗粒物平均浓度的变动及趋势研究;2)不同粒径范围的颗粒物中含有的重金属及多环芳烃等有害化学成分分析等。

4.4.2 纳入“863计划” 重大科技项目的研究框架

目前,东莞市已与北京大学、广东省环境监测中心签署合作协议,将大气复合污染监测网络纳入国家“十一五”、“863计划”,以及重大科技项目“重点城市群大气复合污染防治技术与集成示范”研究框架,重点研究“城市级大气复合污染监测网络集成示范技术”,具体包括:城市级大气复合污染监测网络设计和优化、监测技术集成、配置和规范、质量控制/质量保证体系和支撑技术、数据管理、评估和可视化技术等。

5 结论

由主要依靠人工采样和实验室分析为主的固有模式,向自动化、智能化和网络化为主的先进方式转变,是今后环境监测发展的必然趋势。在大气复合污染日趋严重的形势下,及时开发建设高质量、多功能、集成化、自动化和智能化的大气自动监测系统,并开展创新性和探索性研究,是深入研究大气复合污染状况的现实需要,可为东莞市大气污染防治提供决策依据创造良好的平台。

东莞市大气复合污染监测网络布局相对合理,仪器设备较为先进,监测项目比较齐全,管理规范。项目根据《粤港珠江三角洲区域空气监控网QA/QC操作手册》的要求,通过技术研发,在多种仪器集成、网络远程测控上取得了突破,实现了网络化质控管理以及仪器零点/跨度检查、多点校准、精度检查、流量检查、流量校准、远程故障诊断,降低了监测人员的劳动强度以及监测结果的系统误差和人为误差,对我国其他城市开展区域性大气复合污染监测工作具有借鉴和示范意义。

在大气自动监测网络系统研究开发过程中,吸收了国内外先进的监测技术,形成了自己的技术特色和创新,如监测优化布点创新、环境空气自动监测远程控制技术创新、监测网络管理模式创新、自主研发的大气纳米粒子采样系统等,研究成果具有创新性和前瞻性。项目在国家规定监测指标的基础上,增加了O3、PM2.5、能见度等反映大气复合污染的重要指标,并采用了纳米粒子采样系统,实现了大流量、高密度、低压力损失的大气颗粒物采集,解决了传统方法采样时间长、采样过程中化学成分容易挥发等技术难题,提高了大气颗粒物浓度及成分分析的准确性。

[1] 张远航.大气复合污染是灰霾内因[J].环境,2008(7).

[2] 中国环境监测总站.大气环境监测优化布点方法 [M].北京:中国环境科学出版社,1992.

[3] 国家环境保护总局.环境空气质量监测规范(试行)[S].国家环境保护总局公告(2007,第4号).

[4] 刘文清,刘建国,谢品华,等.大气复合污染立体监测技术系统与应用[J].大气与环境光学学报,2009(4).

[5] 广东省环境监测中心站.粤港珠三角质控操作手册[M].广州:广东科技出版社.

[6] 李美敏,吴对林,白云鹤.纳米颗粒物采样技术及其在大气监测中的应用[J].环境,2009(7).

Application Study on Auto-monitoring Net Work of Air Composite Pollution in Dongguan

WU Dui-lin, LI Mei-min, LIU Yong-ding, HU Rong-guang

(Dongguan Monitoring Station of Environmental Protection, Dongguan Guangdong 523009, China)

With the serious situation of air composite pollution, Dongguan combines its practice to develop and build multi-function, integration and automatic air auto-monitoring network and develop a study on innovation and exploration through the course of location optimization, function orientation, framework design, facility selection. sub-station design and building, information management and platform development.

air composite pollution; auto-monitoring network; development and application

X84

A

1006-5377(2012)07-0057-05