火烧山油田渗流介质分布研究

2012-10-31周瀛唐海吕栋梁李标

周瀛 唐海 吕栋梁 李标

(西南石油大学,成都 610500)

火烧山油田渗流介质分布研究

周瀛 唐海 吕栋梁 李标

(西南石油大学,成都 610500)

不稳定试井是识别储层渗流介质的有效手段。通过试井资料分析将火烧山油田H3层渗流介质分为隐裂缝介质、微裂缝介质和显裂缝介质。认识到渗流介质分布是一个动态变化的过程,并获得各开发阶段的渗流介质分布。关键词:火烧山油田;渗流介质;裂缝;试井

火烧山油田位于准噶尔盆地东部隆起沙帐断褶带北部,为南北走向东西不对称的短轴背斜构造,属典型低渗透裂缝性砂岩油藏。油田开发初期出现了一些不利的现象,如水窜、水淹,含水上升快,产量递减大,油田开发效果差[1-2]。为了改善油田的开发效果,火烧山油田进行了三次大规模的综合治理。经过长期注水开发以及大量的储层改造措施,储层渗流介质分布发生了明显的变化,渗流特征也变得异常复杂。

1 储层渗流介质的分类

压力恢复试井是认识储层渗流介质的一种重要手段。由于渗流特征的差异,不同渗流介质类型的试井压力曲线在不同阶段具有不同的特征[3]。其压力和压力导数的双对数曲线形状是研究和识别渗流介质类型的基本依据[4]。结合早期对储层渗流介质的认识,在对火烧山油田H3层历年近1 000井次试井资料进行系统精细解释的基础上,将火烧山油田渗流介质分为3类:隐裂缝介质、微裂缝介质和显裂缝介质。

1.1 隐裂缝介质

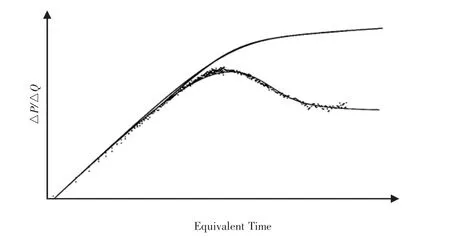

隐裂缝介质在试井模型上表现为均质模型。均质模型是以孔隙流动为主的低渗砂岩储层。该类储层微裂缝和显裂缝不发育,流动通道以砂岩基质孔隙和隐裂缝为主,各小层物性及流体性质相近,平面上油层性质差别不大[5]。此外,介质的均质特点是相对的,是指其综合试井指示曲线形状总体上具有均质介质试井指示曲线的特征。如图1所示,火烧山油田典型均质孔隙渗流介质的试井指示曲线,主要表现出较长续流段、双对数曲线呈喇叭口型、表皮系数较小的特点。由于火烧山油田有效渗透率很低,目前地层压力在饱和压力以下,井底脱气较为严重,井储系数较大。采取井口关井测试且测试时间不够时,试井指示曲线可能只有续流段,尽管仍然能反映出储层的渗流特征,但试井解释结果会有多解性[6]。

图1 均质模型的典型试井指示曲线

1.2 微裂缝介质

微裂缝介质在试井模型中表现为复合模型和垂直裂缝有限导流模型。复合模型是对地层非均质性的一种描述。复合地层非均质性强,最简单的模型就是圆形复合地层,是由诸多物性差异显著的内外区连片分布所构成。不稳定试井解释所得内区半径将井周围区域分为内区和外区,内外区地层流动系数和储能参数不同。径向复合介质的实质是径向均质介质的组合。可用内外区流度比M和弹性储容比ω来评价内外区渗流物性的差异[7]。典型的复合渗流介质试井指示曲线特征如图2所示,压力曲线和压力导数曲线具有台阶状上升特点。火烧山油田不稳定试井解释结果显示复合地层多表现为内区物性优于外区物性。这是因为:(1)改造措施有效解除了近井地带污染,提高了地层内区渗透性;(2)注水井周围微裂缝和隐裂缝在较高地层压力作用下张开,从而导致注水井周围内外区渗透性差异。

图2 复合模型的典型试井指示曲线

垂直裂缝有限导流模型设定条件为裂缝孔隙双重介质的极端情况。对裂缝发育而基质渗透率很低,基质和裂缝间流体交换少到可忽略不计时,此时的裂缝孔隙双重介质称为垂直裂缝介质[8]。图3是井底存在一条大裂缝的典型渗流介质试井指示曲线。由图3看出,井筒储集影响突出,裂缝导流能力系数较大,导数曲线斜率为0.25~0.50的直线,但往往由于测试时间不够,不能测试后期的拟径向流段。

图3 垂直裂缝有限导流模型的典型试井曲线

需要说明的是,当测试时间不足时,垂直裂缝介质试井指示曲线与均质孔隙介质试井指示曲线的形态有些近似,选择均质模型或垂直裂缝模型都能获得较好的解释结果。但根据油藏整体的地质特点,这次研究中尽量选用垂直裂缝解释模型。

1.3 显裂缝介质

显裂缝介质在试井模型中表现为双重模型。它是由无数裂缝以及被裂缝任意切割具有一般多孔介质结构的无数基质岩块所组成。含有细小孔隙并具有高储存能力的基质岩块是流体的主要储集空间,而储存能力低但渗透性高的裂缝网络则是流体的主要流动通道,两类孔隙结构之间有流体“窜流”交换作用发生。其中,用ω描述裂缝网络的弹性储存能力与油藏总的弹性储容比,用λ描述基质流体向裂缝的窜流能力。图4为典型的总系统径向流段双重渗流介质试井指示曲线,压力曲线具有台阶状上升的特点,而压力导数曲线具凹型特点。

火烧山油田双重介质具有储容比ω值较大、窜流系数λ值较小的特点。其储层微裂缝较发育,裂缝供给液体能力较强,基质渗透率较低,向裂缝窜流较迟,窜流能力较弱或者储集系数较大,续流段长。试井指示曲线形状往往掩盖了裂缝径向流段 (即很快到过渡段),双对数导数图过渡段下凹较浅,主要表现为双重介质拟稳态流。从实际测试情况看,火烧山油田单井反映出双重介质的井次很少,储层渗流特征反映出特低渗基质系统和高导流大裂缝系统的两种极端情况较多。

图4 双重模型的典型试井曲线

2 不同时期的储层渗流介质分布

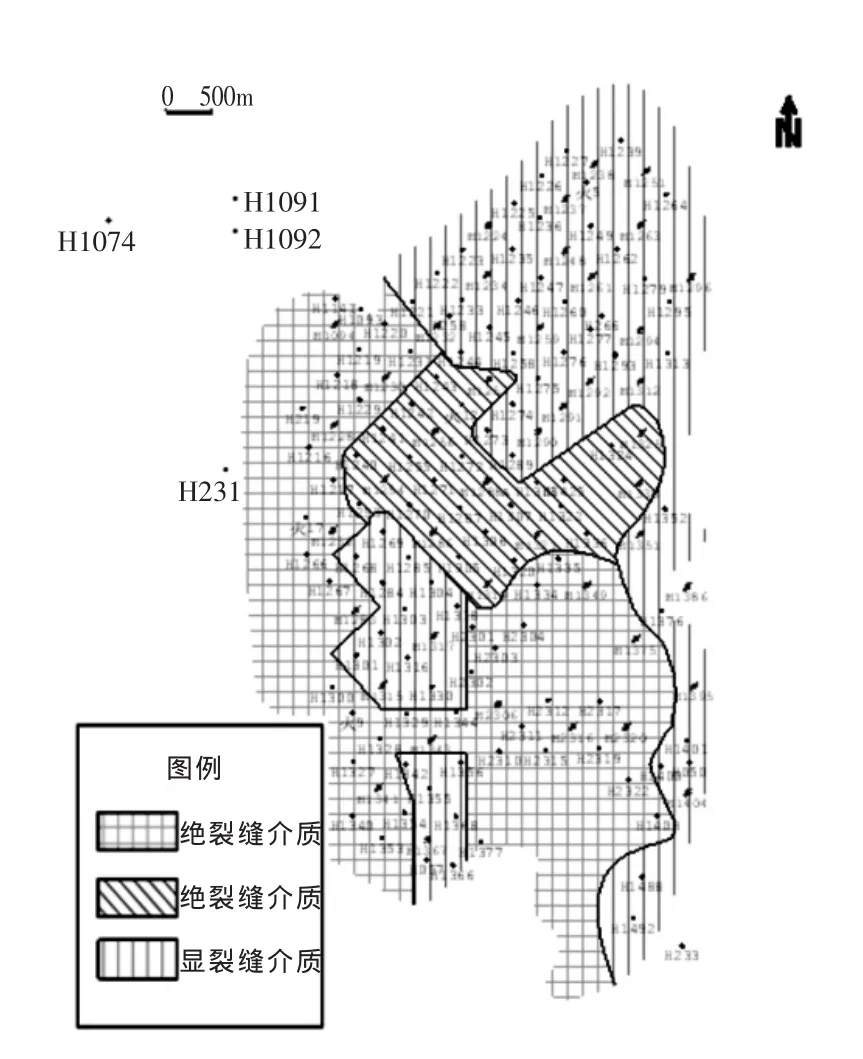

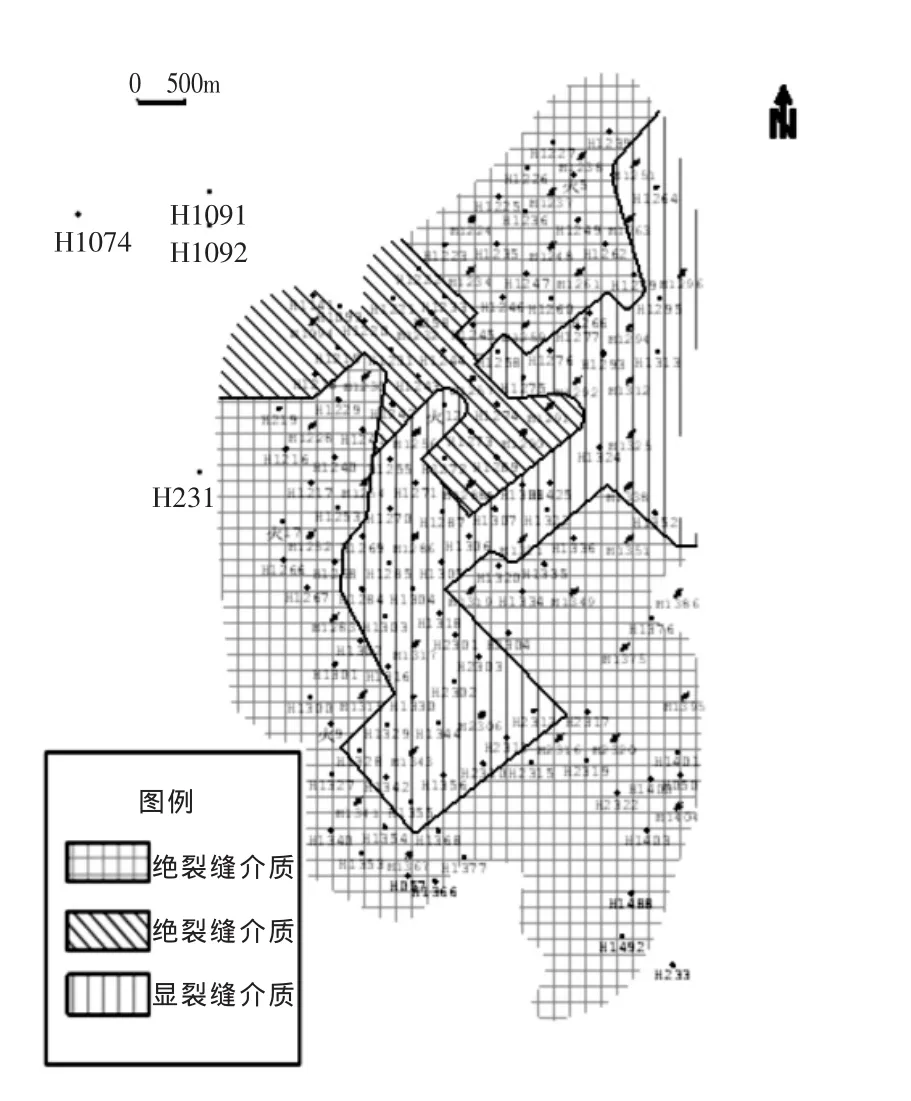

根据火烧山油田H3层的开发特征,结合油田历年不稳定试井解释结果,将火烧山油田H3层分为3个开发阶段:初期阶段,从投产至1993年(图5);油井综合治理阶段,从1993年至2000年(图6);水井跟踪调整阶段,2000年至现在(图7)。

观察火烧山油田H3层渗流介质类型的变化认为:

(1)油田在开发过程中,渗流介质是动态变化的。不同时期渗流介质的分布是不同的。整体表现为隐裂缝区比例较大,且随着油田的开发隐裂缝区域也在不断的变化,比例也有逐渐变小的趋势。

图5 初期阶段

图6 油井综合治理阶段

(2)显裂缝区域主要分布在该层的中南部分和东北部分,且随着油田开发变化部分主要由显裂缝区域改变为隐裂缝区域,较少变化为微裂缝区域。

(3)微裂缝区域逐渐向北发展并且逐渐转化为隐裂缝。

图7 水井跟踪调整阶段

3 结 论

不稳定试井是认识储层渗流介质类型的重要手段。根据试井曲线特征分析,火烧山油田H3层渗流介质为隐裂缝、微裂缝和显裂缝三种类型,其对应的四种试井解释模型为均质模型、复合模型、双重模型和垂直裂缝导流模型。渗流介质类型的分布为动态变化,通过对渗流介质的识别,获得了火烧山油田H3层3个开发阶段的渗流介质分布情况。此研究为合理制定开采技术政策提供了重要的地质依据。

[1]徐春华.火烧山油田储层岩石力学特征与裂缝分布[J].新疆石油学院学报,2000,12(4):11-14.

[2]吴承美.火烧山油田开发中后期渗流介质类型研究[J].新疆石油学院学报,2002,14(2):41-44.

[3]Dominique Bourdet.现代试井解释模型及应用 [M].张义堂,译.北京:石油工业出版社,2007.

[4]Ehlig-Economides C A,Ramey H J.Pressure Buildup for WellsProduced atConstantPressure[G].SPEJ,1981:105-114.

[5]李传亮.油藏工程原理[M].北京:石油工业出版社,2005:50-55.

[6]Agarwal R G.A New Method to Account for Production Time Effects when Drawdown Type Curves are Used toAnalyze Buildup and Other Test Data[G].SPE Paper9289,55th Annual Fall Meeting,Dallas Tex,1980.

[7]刘能强.实用现代试井解释方法[M].北京:石油工业出版社,2008:251-258.

[8]Bennet C O,Rosato N D,Reynolds A C,et al.Influence of Fracture Heterogeneity and Wing Length on the Respnse of Vertically Fractured Wells[G].SPEJ,1983:219-230.

Abstract:Pressure transient testing is an effective method to identify reservoir seepage media.Based on the well test information data of layer H3 in Huoshaoshan oilfield,the paper classifies the seep media into three categories including veiled cracks,micro-cracks and huge cracks.It is recognized that the distribution of seep media is a process of dynamic change and the seepage media distribution of three exploitation phase are obtained.

Key words:Huoshaoshan oilfield;seepage media;fracture;well test

Study on The Distribution of The Seepage Media in HuoshaoShan Oilfield

ZHOU Ying TANG HaiLU··Dongliang LI Biao

(Southwest University of Petroleum,Chengdu 610500)

TE122

A

1673-1980(2012)02-0006-03

2011-10-13

国家科技重大专项(2008ZX05013)

周瀛(1988-),男,四川绵阳人,西南石油大学在读硕士研究生,研究方向为油气田开发。