认知视角下的汉语主谓谓语句考察

2012-10-30孙红举

孙红举

(1.西南大学文学院,重庆 410075;2.陕西师范大学文学院,西安 710062)

认知视角下的汉语主谓谓语句考察

孙红举1,2

(1.西南大学文学院,重庆 410075;2.陕西师范大学文学院,西安 710062)

从认知视角对汉语主谓谓语句的句法构造以及变换和使用情况进行考察。主谓谓语句是汉民族认知结构在句法层面上的体现。S1与S2有广义领属关系的主谓谓语句的语序安排,以及“施事+受事+谓词”和“受事+施事+谓词”两种主谓谓语句在结构变换和实际使用时所体现出来的差异都与认知特点有关。

认知;主谓谓语句;认知机制

一、引言

认知语言学认为:语言与认知密不可分,语言基于人们对世界的经验,既是人的智能活动的结果,又是人类认知的一个组成部分;认知是语言的基础,对人的经验具有组织作用[1]。因此,人类观察和认识事物的方式决定语言的形式,认知上的特点会反映到人类语言的表层结构中,语言结构也常成为人类认知模式外化的一种形式,一定的语言结构同一定的认知模式往往具有一定程度上的对应性。

语言系统中,符号的序列(句法结构)常常包含内容平面和表达平面,两者都由系统中的要素构成[2]。实际语言生活中,“语言形式不完全是任意的,语言结构反映人们在对客观世界的直觉和认知的基础上形成的概念和概念结构,也就是说,语言结构与人的经验结构之间有一种必然联系。”[1]156语义来自对客观世界的认识过程,它不仅取决于事物的概念内容,也取决于这一概念内容是如何被观察、感知和理解的,取决于与其它事物之间的相互关系。这样,语义结构就常常体现为概念结构。深层概念结构直接关系到语言表层表达形式也即句法结构的形成,句法结构与概念结构具有相似性,句中词语的序列安排常常映射出人们认知事物过程中的概念或经验顺序。语言结构直接映照经验结构,这就是常说的句法相似性的一种:顺序相似性,这种相似性实际上是认知参与下语言使用者认知世界与表达形式的有机结合。因此,句法结构是语义结构的常规映像,在组织和安排上常常反映了人们的认知特点、认知规律和认知结构。

主谓谓语句作为汉语中一种重要的句子结构形式,这一句型的存在及使用同样少不了认知的参与,其必然会反映人们认知上的一些特点和规律。下文拟从主谓谓语句的句法语义构造及几种主谓谓语句变换和使用过程中所体现出来的特征来论述该句型在生成及使用时汉民族认知特点和规律的参与作用。

二、主谓谓语句的认知机制

从语用的角度去看,主谓谓语句是一种典型的“话题—述题”结构,S1通常是整个句子的话题,P1是对话题的说明。①为行文方便,将主谓谓语句第一层的主语称为大主语(S1),第二层的主语称作小主语(S2);第一层的谓语称作大谓语(P1),第二层的谓语称为小谓语(P2)。话题是说话双方共知的事物或情况,是已知信息,而说明部分则是交流过程中要传递的未知信息,是表达的重点及中心所在。句子是信息交流的基本单位,从信息传递和信息结构的角度看,主谓谓语句的信息传递过程和结构是从已知信息向未知信息的推进:已知信息→未知信息。话语交流的目的是向受话人传递信息,在语言的组织安排上(信息的安排)就不得不考虑受话人的情况,信息的“新旧”主要是以受话人的视角为基准的。因此,主谓谓语句句法结构的安排完全符合人们认知的特点和过程。

图式是大脑为了便于信息储存和处理,而将新事物与已有的知识、经历有机组织起来的一种知识表征形式,是相互关联的知识构成的完整的信息系统[1]。人们在认识事物的过程中,心理结构是不断变化的,而所谓认知图式正是人们在对经验系统进行总结的过程中所产生的认知结构。人们对新事物的理解和认知在一定程度上依赖大脑中己经形成的图式。主谓谓语句是人们认知过程中认知结构动态变化的外部呈现,是“认知图式结构”在句法结构层面上的体现。主谓谓语结构中,话题是话语交流的起点,话题为说明的展开提供了一个特定的框架,提供了一个认知域,说明部分必须在这个域内展开。在思维的过程中,一个事物或一种情况往往会在人的大脑中形成一种意象,成为认知的一个注意点,众多的事物或情形会在头脑中形成一个意象网络。认知的过程常常是从一个注意点而联想到与此相关的其它事物或情况,最经常的是从一个事物联想到与此相关的一个事件。话题是交际中话语双方交谈的认知框架,具有“相关性”,能够引起受话人注意并促使人们从自己的经验系统中“激活”已有网络中的相关信息。因此,从认知来看,话题的相关性往往会对大脑的注意力产生刺激作用,从而使之联想到与话题有关的情况或事件。往往是说话人提出话题,然后作与之有关的阐述。正因如此,从人的思维过程来说,“话题提供了语义相关性的索引”[3]。在这个过程中形成由已知信息“话题”而及“述题”部分的话语结构,并在表层的句法结构中体现出来。主谓谓语句中的P1就是围绕“话题”所作的描写或说明。话题,成为句法结构中的S1,“述题”往往是与话题相关的事件,事件中的其他参与者成为S2,事件过程往往成为句中的VP。这便是主谓谓语句的整个认知过程。如:

例1 A:老刘,你见没见到我的小刀?

B:小刀隔壁宿舍小陈昨天晚上拿去用了。

上例所体现的认知过程为:A问话中的“小刀”促使B展开与此相关的回忆,调动并激活与此相关的信息。此时,“小刀”是双方注意的重点,是已知信息(A认为B知道是哪把“小刀”),放在句首能促使A在交谈中“注意”后面将说的内容很可能说明关于小刀的情况。通过对事件的回溯,B用“隔壁宿舍小陈昨天晚上拿去用了”这个事件说明了“小刀”的去向。

三、几种主谓谓语句语序及使用差异的认知阐释

“从概念到语言的投射,语法要对表征(lingguistic representation)进行重新结构化。把概念表征中的多维事件状态表述为具有线性特征的语言状态,这涉及到指称的状态、大小等本质特征以及主题、说话人的偏好等谋篇策略(planning strategy),这些因素被称为参数(parameters)。概念加工者根据输入的外部刺激和任务,来对概念进行管理。”[4]在这个过程中,人类认知上的特点常常会不自觉地渗透到语言的组织和安排中。S1与S2具有广义领属关系的句子语序的“唯一性”、“施事+受事+谓词”与“受事+施事+谓词”两种语义结构在语言使用中的差异都可以从认知上获得一定的解释。

(一)S1与S2有领属关系或整体与部分关系句子的语序

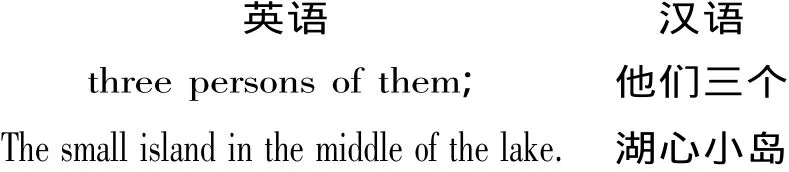

在汉语中,S1与S2有领属关系或整体和部分关系的主谓谓语句的语义结构顺序只有一种,即“领格(整体)+属格(部分)+谓词”,而没有“属格(部分)+领格(整体)+谓词”的语序。S1表示“领有者”或“整体”,S2表示“领有物”或“整体”中的一部分。任何事物都处于一定的领有与被领有和整体与部分两种关系中。表示领属关系时,领有者在前,领有物在后,领有者对自身的领有物进行限定。这反映了人们认知上表达领属关系时的顺序,这种认知特点在多数语言的语序上都有反映和体现,如日语、印欧语系语言等表示领属关系时也都用“领有者+领有物”的顺序。表示整体和部分关系时,S1为S2提供了一定的语义认知域,提供了语义上的参照和认识时的背景。任何事物都处于一定的背景(整体)之中。在认知习惯上,汉语民族通常是从“大背景”中认识个体“图形”的,认知的先后顺序是从大到小,从整体到个体(部分),反映到语言中,在语序的表达上也体现为对时空事理的临摹。中华民族历来也都强调“集体”的重要性,先有“集体”,而后有“个体”(部分)。而西方民族却以客体意识为主导,在这方面的认知习惯是从小到大,从个体(部分)到整体。不同民族的这种认知顺序也是被现代心理学所证明了的。如下面两例中英汉语所反映出来的认知差异:

因此,S1和S2表领属或整体与部分关系的主谓谓语句,采用“领有者”和“整体”在前、“领有物”和“部分”在后的语序是符合汉语民族认知特点的,是汉民族认知特点在句法结构中的体现。

(二)“施事+受事+谓词”和“受事+施事+谓词”两种结构的认知差异

S1和S2表示施事和受事语义关系的类型是主谓谓语句中一种重要的语义类别。当施事和受事共现于一个主谓谓语句时,有两种语义结构可供选择:一种是“施事+受事+谓词”;一种是“受事+施事+谓词”。但这两种结构在语言的使用中却存在着差异。

1.结构变换上的差异

撇开“施事+受事+谓词”式和“受事+施事+谓词”式语义结构功能上的不同不论,单从句法变换的角度看,这两种语义结构的主谓谓语句在某些条件下是可以变换的,变换前后所表达的基本语义不变。

“施事+受事+谓词”式的句子常常可以变成“受事+施事+谓词”式的句子,而基本上不受限制。如:

例2 他一句话都没有说。

→一句话他都没有说。

例3 我论文还没写完呢。

→论文我还没写完呢。

但“受事+施事+谓词”式的句子变换成“施事+受事+谓词”式的句子则要受到较多的限制,较多的情况下是不能变换的。如:

(1)前式S1是一个领属性的偏正结构时,不大能变为后式,特别是当前者的领属性成分是代词时,可接受性非常弱。如:

例4 车票的价格他也不知道。

→?他车票的价格也不知道。

例5 你们的电话我都有了。

→*我你们的电话都有了。

例6 这本小说我上中学的时候看过。

→*我这本小说上中学的时候看过。

(2)受事和施事都是指人名词或代词时,前式也不大能变换为后式。如:

例7 这我不太清楚。

→*(?)我这不太清楚。

例8 刘老师你该有印象吧。

→*你刘老师该有印象吧。

(3)受事由主谓短语或动宾短语充当时,也更经常用前者,很少用后者。如:

例9 车到哪儿了我也不知道。

→*(?)我车到哪儿了也不知道。

例10 到哪儿了我也不知道。

→*我到哪儿了也不知道。

(4)前者句首的受事成分越长,变为后者的可能性就越小。如:

例11 前天咱们两个一起在市场上买的苹果你吃完了没有?

→*你前天咱们两个一起在市场上买的苹果吃完了没有?

例12 上学期送给你的MP3你却把它弄丢了。

→*你上学期送给你的MP3却把它弄丢了。

由此可见,“施事+受事+谓词”这种结构的使用受到诸多条件的限制,这种限制正是由于下文我们将要谈到后式在认知上的一些局限性而产生的。

2.使用频率上的差异

在语言的实际运用中,从我们所统计到的语料来看,“受事+施事+谓词”这种结构的使用频率大大多于“施事+受事+谓词”。我们对《啼笑因缘》《腐蚀》《家变》中施事和受事共存的主谓谓语句进行了统计,①张恨水:《啼笑因缘》,浙江文艺出版社,2005;茅盾:《腐蚀》人民文学出版社,1954;王文兴(中国台湾):《家变》,辽宁大学出版社,1988。使用“受事+施事+谓词”结构与使用“施事+受事+谓词”结构的句子的情况分别是:52:9,22:2,16:6。徐枢对30个用于受事的例句进行统计,使用后者的也仅有8句[5]。冯凌云[6]以及张伯江、方梅等[7]也都注意到了这一语言现象。至于两者在使用时为何出现如此大的差异,几位基本都没有进行深入解释。

这两种句法结构的使用当然要受到自身表达功能以及所承担的篇章功能等多方面的限制。但在实际语言中,使用频率出现如此大的差别,却仍是不正常的。我们认为:这一现象的出现并非偶然,其中当然有句法方面的原因,如:倘若“施事+受事”能够形成一种短语结构,使用后者的可能性就比较小,如下例:

例13 这个孩子他见过。

* 他这个孩子见过。

上例中的“他”与“这个孩子”可以形成偏正结构,因此,“受事+施事+谓词”的句法表达顺序不能变换成“施事+受事+谓词”。但这样的原因并不能解释大多数的例子,我们认为深层的原因是这两种结构所体现出的认知差异。

3.“施事+受事+谓词”和“受事+施事+谓词”两种结构的认知差异

用“施事+受事+谓词”与“受事+施事+谓词”两种语义结构来表达同一概念内容时,深层上的概念语义应该是共同的,都为:施事+谓词+受事。这两种不同顺序的语义结构在结构变换上的限制以及实际运用中所体现的频率差异从根本上说是由于人们认知上的特点造成的。

当使用“受事+施事+谓词”式主谓谓语句表达时,从深层语义结构转换为表层句法结构,需要将受事成分提到句首。这就造成了直接组成成分谓词与受事之间述宾关系的隔断,但这一变换并没有隔断“施事”与“谓词”之间的施动关系,句子在基础语义的链接上进行了一次易位。使用“施事+受事+谓词”式进行表达时,从深层语义结构转换为表层句法结构表面上看只需将“受事”成分提到“谓词”前面即可,但实际上却造成了两对直接成分的隔断,造成了两次基础语义关系的隔断:“谓词”与“受事”之间施受关系的隔断,以及由受事成分插在“施事”与“谓词”中间造成的施动关系的隔断,整个句子在语义的链接上相当于进行了两次易位。在信息的表达和接收过程中,“施事+受事+谓词”式表达结构在认知上操作起来的难度显然比“受事+施事+谓词”式要大一些,前式所经的语义转换过程比后式要复杂,往往需要调动比后式更多的认知网络,这样大脑所承担的认知负荷也就会大于后式。因此,使用前式往往会增加人们短时记忆的负担,不利于信息的感知和接收。

如果两个NP出现在谓词核心的同一侧,则以体积小的那个成分紧靠谓词核心为优势语序,其功能本质是“减少中间干扰”,即这样的语序安排可以减少离核心更远的那个附加语跟核心的距离,从而减少对其联系的中间干扰[8]。实际语言使用中,施事成分相对受事成分所受的限定一般要少些,结构也常常相对简单,所以在需要用主谓谓语句进行表达时,通常是把较长或较为复杂的受事成分放在句首,这样可以减少对其它成分间关系的干扰,促使句法结构的平衡,有利于人们对信息的感知和接收,减少认知操作的步骤。因此,在需要用主谓谓语句进行表达时,使用“受事+施事+谓词”式语义结构的可能性就要大些,这样的语序安排也往往是优势语序。如:

例14 上星期我们在商场看到的那件很漂亮的衣服今天我去把它买回来了。

在实际语言运用中,我们不会把上句说成:

例15 *今天我上星期我们在商场看到的那件很漂亮的衣服去把它买回来了。

正因为“受事+施事+谓词”式更符合人们认知上的特点,大脑操作起来较“施事+受事+谓词”式简单,前者在实际语言中的使用频率才大大超过后者。这一结论也能够从人们对这两种语义结构认识的倾向性上获得佐证。在分不清S1与S2之间的施受关系,也没有句重音标示它们之间的关系时,我们常常倾向于将S1理解为受事成分,S2理解为施事。如:

例16 我他没见过的。

例17 他我也不了解。

上例16我们倾向理解为:他没见过我,而一般不认为是:我没见过他;例17我们倾向理解为:我也不了解他,而一般不认为是:他也不了解我。

四、结语

主谓谓语句是现代汉语句型研究中的一个热门问题,前人对主谓谓语句的研究主要集中在对主谓谓语句的范围类型、内部的句法语义关系以及篇章功能等方面的考查,研究的视角也多是结构主义、句法变换或语用功能等。而从认识视角进行研究的还较少,本文运用汉民族认知的一些特点和规律对主谓谓语句的句法构造及使用中所呈现出的一些问题进行解释,具有一定的解释力。从中可以看出,那些在语言交际中始终起作用的基本认知规则,必然会内化为语言机制的一部分。句子语序的安排常常要照顾到交际时信息处理的方便,特别要为受话者的理解创造方便。语序的表达常常符合并反映人们认知上的特点和规律。

[1]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2002.

[2]李慧,郭丽萍.汉语主谓谓语句的汉英句法结构对比[J].河南师范大学学报:哲学社会科学版,2010(6):241-243.

[3]徐烈炯,刘丹青.话题的结构与功能[M].上海:上海教育出版社,1998.

[4]侯建波,孙静怡.认知功能语法的是与非——评Tomlin的认知功能语法[J].重庆理工大学学报:社会科学,2011(7):91-96.

[5]徐枢.从“语法、语义、语用”看“名受+名施+动”[C]//语法研究和探索(第四辑).北京:北京大学出版社,1988.

[6]冯凌云.现代汉语主谓谓语句研究[D].北京:首都师范大学,2001.

[7]张伯江,方梅.汉语功能语法研究[M].南昌:江西教育出版社,1996.

[8]陆丙甫.核心推导语法[M].上海:上海教育出版社,1993.

Cognitive Interpretation of Subject-Predicate Predicative Sentence in Chinese

SUN Hong-ju1,2

(1.School of Literature,Southwest University,Chongqing 410075,China;2.School of Literature,Shaanxi Normal University,Xi’an 710062,China)

The paper studies the syntactic construction and the transformation and use of S-P(Subject-Predicate)predicative sentence in Chinese from cognitive perspective.The paper proposes that the syntactic construction of S-P predicative sentence reflects the people’s cognitive structure.The sentence order of S-P predicative sentence in which S1and S2 has a broad sense of possessive relation,and the differences of structure transformation and use reflected between the structure“agent+patient+predicate”and“patient+agent+predicate”are directly related to the characteristics of cognition.

cognition;Subject-Predicate predicative sentence;cognitive mechanism

H109.4

A

1674-8425(2012)01-0085-05

2011-06-01

西南大学社科基金项目(SWU09209)资助。

孙红举(1980—),男,河南鲁山人,陕西师范大学博士研究生,西南大学讲师,研究方向:现代汉语、汉语方言学、对外汉语教学。

(责任编辑 王烈琦)