玉米高产创建栽培技术研究进展

2012-10-22冯国良刘福虎

冯国良,刘福虎

(长子县农业委员会,山西长子046600)

据估计,2030年我国人口将增加到16亿,需要新增粮食1.2亿~1.5亿t来满足我国的粮食需求。据统计,我国耕地面积年递减率为0.26%,人均耕地到2030年将降至0.075 hm2,已接近联合国粮农组织确定的0.05 hm2的警戒线。因此,人均耕地的减少及粮食需求量的增加,要求我国未来必须大幅度提高粮食单产水平[1]。玉米作为我国主要的粮食作物,对于保障我国粮食安全,改善人民生活水平意义重大。在目前耕地面积持续减少,粮食播种面积所占比例仍将下降的情况下,要保障我国的粮食安全,必须继续提高复种指数和大幅度提高粮食耕地的单产水平。国内外的生产实践表明,进一步提高玉米的单产水平蕴藏着巨大的潜力。近年来,在“国家粮食科技丰产工程”项目的资助下,我国在玉米上已相应建立起多种高产技术,在高产地区出现了一些高产典型。

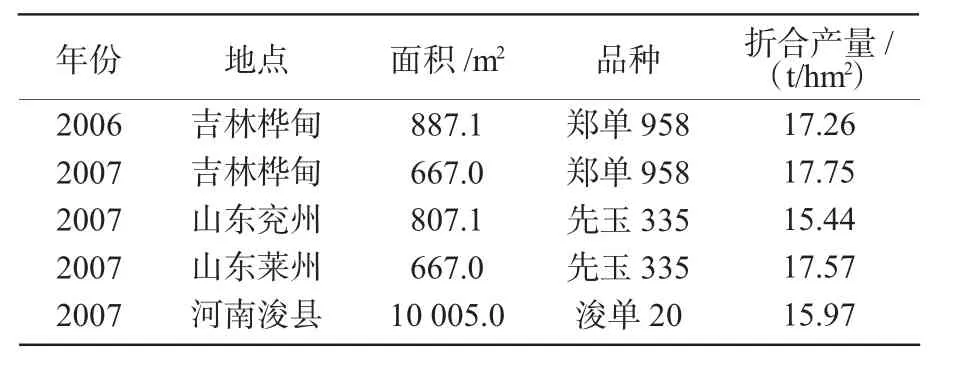

表1是2006—2007年部分省份小面积玉米创高产情况。

表1 2006—2007年部分省份玉米创高产情况[2]

由表1可知,在我国玉米主产区吉林、河南、山东等地,小面积的产量能达到17.75 t/hm2,说明在我国玉米主产区,玉米的高产栽培技术已基本成熟。但是,与国际上公认的玉米单产最高记录27.74 t/hm2相比,我国的玉米高产水平还有待进一步提高。“十五”期间,“国家粮食科技丰产工程”针对玉米高产高效目标,开展了一系列技术集成与创新研究,创造出玉米单产21.04 t/hm2的新纪录。然而,这些高产典型大多以高额的水肥和人工等投入为代价,资源效率不高,重演性较差,难以大面积推广应用。

笔者通过汇总国内外一些专家在玉米高产创建方面的研究进展,分析玉米高产创建的主要限制性因素,最后总结出玉米高产创建的栽培技术,旨在为今后的玉米高产创建提供理论依据。

1 国内外玉米高产创建研究

我国从1972年开始搞夏玉米高产攻关试验,多次创造了玉米的高产纪录。1972—1979年通过高产栽培先后突破平展型玉米杂交种7.5,9,9.75 t/hm2的产量,但由于平展型玉米品种的株型结构,产量很难突破10.5 t/hm2。1979年利用新选育的紧凑型玉米掖单2号,突破了夏玉米11.25 t/hm2的大关,但由于掖单2号的密度超过6万株/hm2时,不抗倒伏,限制了玉米高产的突破。1986年培育出紧凑抗倒、中大穗型品种掖单6号、掖单7号、掖单9号,首次突破14.25 t/hm2高产大关,但其密度超过7.5万株/hm2时,出现果穗变小、单株穗粒质量明显下降的趋势,产量不能突破15 t/hm2。1989年培育出紧凑大穗型杂交种掖单12和掖单13号,最高产量能够达到16.4 t/hm2,开创了我国夏玉米吨粮田的历史[3],2005年产量已达到21.0 t/hm2。

美国是世界上玉米单位面积产量较高的国家,1985年华索在美国玉米高产竞赛中获得在非灌溉条件下,春玉米最高产量23 224 kg/hm2。目前,这一纪录已经提高到27.743 t/hm2,是由依阿华州的玉米种植者柴欧德2002年在美国高产竞赛中创造的[4]。

美国内布拉斯加州立大学的Haishun Yang及Achim Dobermann等研究团队近年来通过保护性耕作、轮作和秸秆还田提高美国黑土土壤肥力,通过作物生产模型分析产量限制因子,通过综合生产措施发挥作物产量潜力,实现了玉米高产、土壤肥力提高、养分资源高效利用的目标。他们开发了Hybrid-Maize模型。Hybrid-Maize模型是在水分无限制或有限制条件(雨养或灌溉)下为模拟玉米生长和产量而设计的,它是由2种模型组合起来的:以CERNS-Maize模型为代表的玉米专用模型,以INTERCOM和WOFOST等为代表的作物生长通用模型。Hybrid-Maize模型通过输入气象资料、作物的播种时间及深度或者出苗时间、有效积温和播种密度等,可以模拟特定品种在特定地区长期的产量潜力[5]。

综上所述,从20世纪70年代开始,我国在玉米高产创建方面进行了大量的研究,2005年玉米最高产量达到21.0 t/hm2,但与美国的玉米最高产量27.7 t/hm2还存在较大差距。因此,我们还需要进一步总结高产创建工作的经验。

2 提高玉米单产的主要限制因素

从表2可以看出,玉米长势参数主要由个体特征、群体特征、综合参数3个方面构成。只有3个方面同时达到高产玉米所需的指标,才能获得高产。

表2 高产体系下与玉米长势相关的主要农学参数[6]

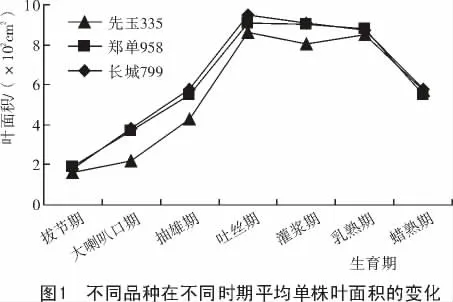

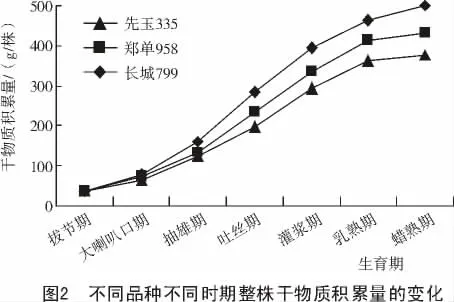

高产玉米需要关注2大主要生理指标:(1)不同生育期地上部干物质的变化;(2)不同生育期叶面积指数(LAI)。

叶面积指数是反映群体质量好坏的重要参数,只有达到一定值,才能获得高产。从图1可以看出,高产玉米叶面积在大喇叭口到吐丝期增长最快,在吐丝期达到最大值,以后逐渐下降,最大叶面积指数接近10.0。玉米干物质的积累是建造营养器官和形成籽粒产量的基础。干物质积累多,生物量高,产量才有保证[7]。

图2反映了2个春玉米高产品种(先玉335,产量 13.7 t/hm2;郑单 958,产量 13.1 t/hm2)整个生育期干物质积累量的变化趋势[8]

3 玉米高产体系的栽培技术

决定玉米产量的2个主要因素是公顷穗数和穗粒数,获得较高产量可以通过2条途径实现,即增加种植密度和增加单株穗粒数[9]。玉米高产创建是集品种、密度、资源于一体的栽培技术,是提高光能利用率与杂种优势的综合利用,不挤占其他作物播种面积,通过品种资源与自然资源的优化组合,使玉米单产提高、总产增加、综合农业经济效益增加[10]。

3.1 选择合适的品种

品种是高产的前提。王庆成等总结了产量在13.5 t/hm2以上高产玉米的生理指标:(1)叶面积指数达到5.5~7.0,其维持在4.0以上的时间达60 d左右;(2)叶面积持续期(LAD)有了大的突破,产量7.5 t/hm2左右的LAD多在225(万m2·d)/hm2以下,产量 14.6 t/hm2的总 LAD达到359.10(万 m2·d)/hm2;(3)干物质积累有了突破,产量14.6 t/hm2的干物质积累达到27.7 t/hm2;(4)公顷产量13.5 t以上的经济系数均高达0.53以上,比公顷产量6.0~7.5 t的高0.15~0.20[11]。晚熟品种郑单958、先玉335、丰单1号的叶片数为21片,叶面积指数满足高产创建的条件。

3.2 选择播种期及播种密度,构建适宜的植株群体结构

玉米的生长需要特定的气候条件,因此,玉米的播期要和当地的气候条件相吻合。确定播期后,选择合适的播种密度。因为适宜的密度在于使公顷穗数、穗粒数、千粒质量的矛盾得以协调,从而达到最高产量。玉米无效株是影响群体整齐度的重要因素。不同产量水平的玉米群体中无效株率不同,无效株率越低,产量越高。在高密度条件下,高的单株产量乃是高产的重要前提,提高种子和耕种质量,留大苗、壮苗是降低群体无效株、提高群体及果穗整齐度的重要措施,是进一步挖掘群体增产潜力的重要保证[12]。

饶春富等[9]对新疆春玉米大面积公顷产量15 t以上产量构成因素进行了通径分析,得出公顷穗数是影响和决定产量的首要因素。要达到公顷产量15 t以上,首先要创造每公顷7.5万株左右的茁壮、均匀、整齐的群体,同时协调好群体与个体的关系,保证穗粒数和千粒质量维持在相当高的水平。精准施肥技术、增加种植密度是近年来美国玉米大面积高产的关键措施,辅以农艺措施和生物技术有效防治病虫草害。据调查,美国玉米高产田平均密度为6.25万株/hm2,单产达到13.87 t/hm2。玉米密植后,为利于其单株生长发育,逐渐缩小行距而加大株距,这是美国玉米栽培的发展趋势。

3.3 培肥土壤和充足的水肥供应

王庆成等对公顷产量13.5 t以上的玉米高产田的土壤主要理化状况分析表明,土壤通气性良好,0~10 cm土层土壤容重为1.27~1.45 g/cm3,总孔隙度为32.59%~49.63%,有机质含量1.06%~1.44%,全氮0.054%~0.077%,速效氮49.8~97.1 mg/kg(平均为 66.87 mg/kg),速效磷3.44~47.0 mg/kg(平均为 10.42 mg/kg),速效钾52.9~135.9 mg/kg(平均为 86.49 mg/kg)。因此,要通过秸秆还田、多施有机肥等来培肥土壤,改善与提高其保水保肥、供水供肥能力。

3.4 精细播种,加强田间管理,适期收获

李登海提出了玉米“七分种,三分管”的口号,要求播前种子要经过粒选,保证种子纯度和大小一致。玉米要获得较高产量,水、肥、气、热等各项因素要相互协调[13]。播种时开沟深浅一致,然后按计划的株距和行距点播,保证出苗率和群体的整齐性,合理运用肥水,使植株健壮、协调发展,在灌浆前期形成足够数量的植株干质量;改善抽雄期前后的光照和营养条件,及时浇水,促进吐丝快而集中,可以增加粒数;吐丝后的24 d左右是有效粒数的决定时期,其中以吐丝至吐丝后14 d为关键时期,在这个阶段要加强肥水管理,防止植株早衰、延长最大叶面积持续期,是减少籽粒败育、增加有效粒数的重要措施;同时,玉米完全成熟的标准是苞叶变黄,子粒乳线消失,黑层出现。玉米生产上适当晚收,最大限度地实现籽粒库容潜力,以增加产量[14-15]。

根据作物产量形成的生理基础,以及生产实践中玉米高产经验,总结出建立玉米的高产栽培体系为:选择紧凑型玉米品种,适当增加播种密度达到高产。我们可以应用Hybrid-Maize模型来选择适合于某一地区的玉米品种及最佳播种密度,建立高产玉米的栽培体系,即在保证前期适宜公顷穗数的基础上,在后期加强群体质量控制,防止植株早衰,延长最大叶面积持续期。在生产实践中,玉米种植密度越大,后期群体内部空气温度和湿度越大,易发生病虫害,造成叶片早衰。衰老是植物生长发育的最后阶段,其典型特征是叶绿素降解和光合能力降低。作物成熟前早衰,绿叶面积减小,光合时间缩短,会直接导致产量降低和品质下降。大量试验表明,玉米生长后期均出现了早衰现象,造成减产。因此,我们需要采取措施加强玉米后期群体质量控制,延缓叶片衰老,提高作物产量。应用凯润杀菌剂,可以加强玉米后期群体质量控制,延缓叶片衰老,延长最大叶面积持续期,从而提高玉米产量。

[1]刘景辉,王志敏,李立军,等.超高产是中国未来粮食安全的基本技术途径[J].农业现代化研究,2003,24(3):161-165.

[2]岳善超.小麦—玉米高产体系和氮素管理[D].北京:中国农业大学,2007.

[3]陈新平,张福锁.小麦—玉米轮作体系养分资源综合管理理论与实践[M].北京:中国农业大学出版社,2006.

[4]郭庆法,王庆成,汪黎明.中国玉米栽培学[M].上海:上海科学技术出版社,2004.

[5]郭天财,朱云集,王晨阳,等.河南省小麦超高产品种产量形成特点及关键栽培技术研究[J].中国农业科技导报,2004,6(4):49-50.

[6]韩萍,张玉欣,郭长贵,等.玉米吨粮田的发展概况及技术措施[J].玉米科学,2000,8(4):87-91.

[7]李登海,张永慧,杨今胜,等.育种与栽培相结合紧凑型玉米创高产[J].玉米科学,2004,12(1):69-71.

[8]刘志全,路力平,沈海波,等.美国玉米高产竞赛简介[J].玉米科学,2004,12(4):110-113.

[9]饶春富,王友德,田拴才.春玉米大面积亩产吨粮的产量构成因素浅析[J].玉米科学,1993,1(1):13-16.

[10]王俊德,李满林,李维义,等.河套平原灌区玉米高产创建实践[J].内蒙古农业科技,2010(1):39-41.

[11]王庆成,刘开昌.山东夏玉米高产栽培理论与实践[J].玉米科学,2004,12(专刊):60-62,65.

[12]马玺,王艳菊.玉米高产与群体整齐度间关系的调查分析[J].内蒙古农业科技,2008(4):14-16.

[13]李志平.内蒙古玉米高产创建技术 [J].内蒙古农业科技,2008(4):35-36.

[14]张瑛.美国玉米生产概况及高产栽培技术 [J].杂粮作物,2000,20(3):10-13.

[15]陈广丰.夏玉米高产综合配套栽培技术[J].天津农业科学,2008,14(6):32-34.