浅论中国古典诗歌的空间形式

2012-10-19莫文甫

莫文甫

浅论中国古典诗歌的空间形式

莫文甫

诗歌在传统诗学观念中一直被认为是时间的艺术,空间诗学的兴起发现了现代诗歌也可以作为空间艺术存在。中国古典诗歌的空间之美是在线性叙事的基础上得到承认的,但其本身也具有可被直接感知的空间形式。

中国古典诗歌;空间形式;意象

莱辛的《拉奥孔》泽被甚广,自它风行以来,在相当长的一段时间内,人们都认为诗歌和其他叙事性作品一样,是时间性艺术。这个现象一方面是基于浸淫亚里士多德诗学传统西方古典诗歌理论所构筑的线性叙事理论基础,另一方面则是基于西方特别发达长久的诗歌叙事传统这一现实基础。直到20世纪后半叶,叙事理论出现空间转向,空间理论渐成显学。1945年约瑟夫·弗兰克发表的《现代文学中的空间形式》可视为空间叙事理论之滥觞[1]。《拉奥孔》虽则认为诗歌是时间艺术:“时间上的先后承续属于诗人的领域,而空间则属于画家的领域”,但弗兰克的“空间形式”概念还是受到了莱辛的直接启发。他在《现代文学中的空间形式》说道:可以通过“同在”和“并置”的手段打破叙事序列,“试图让读者在时间上的一瞬间从空间上而不是从顺序上理解他们的作品”,从而获得空间美感。这里讨论的是现代小说如何可以成为一种空间艺术,同时论证中佐以庞德和艾略特这两位意象派诗人的诗作分析,可见弗兰克也认为诗歌,至少是现代诗歌同样是具有空间形式的艺术。1957年加斯东·巴拉什的《空间的诗学》首版,内中讨论了各种现实空间作为原型意象在诗歌中构成想象力的空间得以被读者用心灵加以体验。那么,中国古典一脉的诗歌也可以具有空间形式吗?如何具有?这是本文即将展开的论题。

中国古典诗歌的最高审美原则就是有“意境”。王昌龄《诗格》:“诗有三境:一曰物境,欲为山水诗,则张泉石云峰之境,极丽绝秀者,神之于心,处身于境,视境于心,莹然掌中,然后用思,了然境象,故得形似。二曰情境,娱乐愁怨,皆张于意而处于身,然后驰思,深得其情。三曰意境,亦张之于意而思之于心,则得其真矣。”王国维在《人间词话》中更是标举“词以境界为最上”。意境对于中国古典诗歌来说是一个整体性概念,是用来对诗歌作整体评价的审美术语。它有三个下级范畴:若从中国本土理论发展来看,则一是言,二是象,三是意,所谓“意以象尽,象以言著”;若从西方现象学美学角度来看,借用英伽登的“文本层次理论”,第一层是语词声音和语音构成的一个更高级现象的层次,第二层是意群层次,即句子意义和全部句群意义的层次,第三层是图式化外观层次,作品描绘的各种对象通过这些外观呈现出来;最高一层是在句子投射的意向事态中描绘的客体层次。那么所谓“言”即是意群层,表示最基本的、解释说明性意义;“象”是图式化外观层,是外在的形象或物象。虽然古典文论一开始并没有把意和象作为一个整一的术语使用,但是自王充《论衡·乱龙篇》开始,“意象”的含义第一次发生了转换,“意”与“象”合并为一个词,由表示卦象转变为“意中之象”,创后人合用“意象”的先河。到刘勰写就《文心雕龙》时,把“窥意象而运千斤”视作“驭文之首术,谋篇之大端”,意象由此进入文艺学美学理论系统。后来,意象内涵得到不断丰富,成为中国古代诗论主流,所以这里也不妨以“意象”来论。如此一来,意象既是图示外观层,又因为“意以象尽”,所以又是投射了主体意向性的客体层次。这样,思路就很清晰了,意象由语言生成,首先具有语言符号能指与所指的现实对应的基本功能,这个语言外壳赋予意象逻辑意义,是表述性的。但意象又是超越语言的,具有作为日常交流媒介的一般语言所没有的功能。诗歌中的“意象符号”其实也可以理解为苏珊·朗格的“艺术符号”,它超越了客观事物的外在形态,超越日常语言符号所确指的内容,而指向间接的认知所指,意象符号的能指和所指之间的联系是曲折的、间接的、甚至是疏离的,这种关系是词人凭借自己独特的艺术创造个性建立起来的。庞德说:“意象在任何情形下都不止是一个思想。它是一团,或一堆相交溶的思想,具有活力。”又或如康德所说:“审美意象是指想象力所形成的某种形象呈现,它能引人想到许多东西,却又不能由任何明确的思想或概念把它充分表达出来……”意象虽然不能言尽,但它是可感知的,作为“诗人感情外化的表现形态”,或“意志的外射或对象化”(朱光潜),它具有图示性。诗是由意象构成的,意象的创造、组接、发展、转换,构成了诗思维的全过程[2]。而意境的核心在于意象,诗歌具有空间形式,即是意境具有空间形式,最后必须要落实到意象身上,才能理顺层进的逻辑关系。

意象作为符号,是一体两面的,包括所指和能指两个要素。所指指向“概念”,能指指向“音响形状”。意象首先是语词,是“述义”,是说明性的、解释性的。譬如“月”,是中国古典诗歌常用意象,它首先是平时人们在夜晚才能看到的、挂在天上并随着时间流逝由西向东移动的、散发清辉的圆形物体(这里是从感觉和经验出发而论),然后在诗歌中才借由这个语词处在序列中的位置、和其他意象或附属于意象的非意象成分的关系,来破解“月”这个意象隐喻、象征的是征人离乡(雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间),还是羁旅漂泊(月落乌啼霜满天,夜半钟声到客船),还是两地相思(衔恨愿为天上月,年年犹得向郎圆)。“月”首先是作为表象进入思维程序的,所谓表象,是人的记忆中所保留的感性映象,它的本源是客观外物。人的五官将客观外物的各种内容通过记忆保存于大脑中,表象由此形成。康德在《纯粹理性批判》中写道:“且一切对象绝无例外,皆在空间中表现。对象之形状、大小及其相互关系皆在空间中规定,或能在空间规定着。”空间是感性直观的先天形式,主体对空间的直观感受和理性认知是主体存在的必然意义,当然也是进行审美活动的逻辑前提。意象是表象的上级概念,从表象进入意象,即是从客观外部世界进入了精神领域。《空间的诗学》就指出诗歌是心灵的现象学而非智性思维的,通过运用想象力让诗歌“形象(意象)的自身存在”中“显现”;而“想象力的空间是被人体验的空间,不是从实证角度,而是在想象力的全部特殊性中”[3]。如果用康德的话解释,就是想象力的特殊性就在于它是“指向在范畴中被思维的先验统一的形象的综合”,在于它是能够把“不在场”的对象“在直观中表象出来的”、“自发性的”、“感性的”能力[4]。 空间作为先天形式不能被感性和知性感知,但想象力并不包括内在,想象力的特殊就在于能够感知空间。

有学者曾指出:“胡塞尔在《逻辑研究》中把‘图像意识’看作是一种想象行为,甚至把整个想象都称作广义上的‘图像意识’,因为西文中的‘想象’,实际上更应当译作‘想像’。这里的‘像’或者是指一种纯粹的精神图像。”[5]这是因为意象在想象空间中并不构造事物本身,它构造的是事物的图像。这都表明当意象脱胎于物象就从感知的空间转而栖息于心灵的想象空间了。

吴晓在 《意象符号与情感系统——诗学新解》中说,“诗是由意象开始的,而且意象贯彻到底”;“诗,就是意象符号的系列呈现。这是动态的表述;静态的表述为:诗,是一个独立自足的意象符号系统。”当诗歌写就,如何能够实现它的情感功能,令读者“情动于中”呢?苏珊·朗格说:“艺术家所表现的不是他个人的实际情感,而是他所认识的人类情感”。只有当艺术作品表现人类的普遍情感和共同价值,即艺术具有“共通感”,人类的审美才有实现的可能。也就是说,意象系列、意象系统必须呈现“共通感”。意象是瞬间的凝缩,是“最富于孕育性的那一顷刻”(莱辛)的凝缩。瞬间是在场的瞬间,但同时时间又是持续的,不可能有任何一个可以定格、存留的当下,瞬间不能作为时间被占有。奥古斯汀只能通过事物在心中留下的印象去度量时间:“我的心灵啊,这是在你里面度量时间。……事物经过时,在你里面留下印象,事物过去而印象留着,我是度量现在的印象而不是度量促成印象而已经过去的实质;我度量时间的时候,是在度量印象。”这时的“印象”是作为一个“被充实”的后顾性意向存在于心灵空间中。意象与其说是瞬间的凝缩,倒不如说是“是瞬间的感觉,也就是说,它是空间”。“瞬间的感觉之所以是一种空间,是因为它在一刹那的时间内汇集了包括记忆、意象、人物、细节等在内的各种片断。为了让这些片断同时涌现,作者就在形态上使其呈现出一种空间上的并置,而不是时间上的延续,时间由于空间密度的增大在这一瞬间仿佛凝驻不动。”[1]意象的共通感还源于经过漫长的历史文化积淀形成的集体无意识,荣格也把它叫做原始意象。“每一个原始意象中都有着人类精神和人类命运的一块碎片,都有着我们祖先的历史中重复了无数次的欢乐和悲哀的一点残余”,它超越时空,凝聚了人类数千年来积累的共同审美经验。这就使意象沟通不同经历、不同地域、不同意趣的人们的审美经验成为可能。也就是说,意象通过时间上的凝缩,其象征意义固定下来,最后在意识中作空间性呈现。

人类意识具有感知空间的纯直观形式,意象作为符号,也有自己的空间形式。首先,在语词层面上就具有空间意义:方位词传达的空间意象,“采菊东篱下”之 “下”;达物体距离和位序的词语,“千里莺啼绿映红”之“千里”、“野旷天低树,江清月近人”之“低”、“近”;表达物体体积的词语,“星垂平野阔,月涌大江流”之“阔”、“大”;表达物体运动状态的语词,“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”之“从”、“穿”、“下”、“向”[6]。 更毋庸提那些把地名、建筑物名称、场所名称等表示空间结构实体的名词作为意象直接入诗的情况了,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,“绿树村边合,青山郭外斜”,不胜枚举。

意象的能指功能与叙事的时间性联系相较之下更紧密一些,更多的是结合叙事节奏、结构,而不是仅靠自身凝结的象征意义来实现。“任何一个事物的空间都是特定时间中的空间,任何一个事物的时间都呈现在定空间的关系中”。[2]134出于论述便利和清晰的考量,下面将暂时把所指悬置,单独考察能指,虽然事实上两者正如前文所述,是一体的两面,不能分割。

中国古典诗歌体式众多,有古体与近体,有绝句与律诗,有词与曲,还分齐言与杂言,齐言之中又有五言、七言、四言。我在这里主要举词为例来说明意象的描述性意义是怎样构建起古典诗歌的空间形式的。就词而论,成熟的文人词有换头过片的结构特点,尤其对于长调慢词而言,“领字”结构原则更是体现鲜明。以柳永《雨霖铃》为例。长调即为双调,柳永慢词的结构程式就是上片写景,下片抒情,“在下片第一个词组里总结上片的词意”,而且下片的情感紧紧承续上片景象所隐含的情绪,决无突变:“自古多情伤离别,更那堪冷落清秋节”中“伤离别”对应着上片表示离别的意象“长亭”、“兰舟”、“烟波”,“伤”则对应了“寒蝉”、“骤雨”、“暮霭”表达凄苦悲凉情绪的意象。行文结构上的前后、上下呼应,在整体上形成了首尾对应,叩其首则尾动、叩其尾则首动的所谓“常山之蛇”的结构。若用“蛇“作喻,仍不免想到线性的叙事进程,是单一层次的;而前后景情相应,则开始有层次,层次便意味着空间上的占有。上片写景,但并不仅仅关乎视觉。“寒蝉”是“凄切”诉诸听觉,“骤雨”带来了湿冷的触觉和肤觉,形成了立体的意象感觉。上片意象密集,从听觉上的凄切,转到视觉上的天色之“晚”,再写身体感觉到骤雨初停的凉意,在意识中立体的呈现了悲凉秋景。接下来视点放在较远的“兰舟”,再把焦点转回来看对方泪眼,无语凝噎。最后视距拉远,视阈扩大,远方的烟波、暮霭全景收入,形成阔大之景。

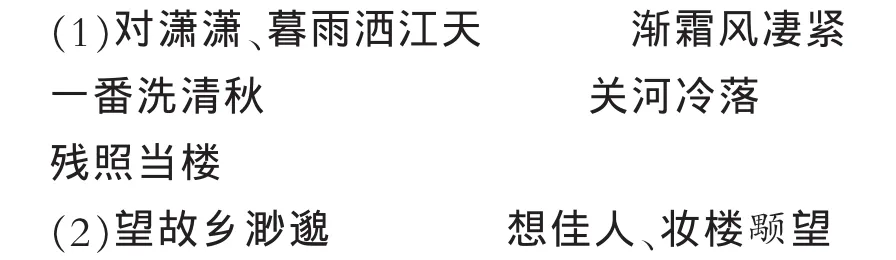

再看《八声甘州》,这里主要探讨领字如何建构空间[7]。 所谓“领字”,就是“由一个、两个或者三个字所组成,可以按序引导词句或词中语词”,它“可能是动词。可能是副词,也可能是个连接词”。《八声甘州》中领字所引导的词句有:

第一组领字引导下的词句中意象并置,描述感性经验。意象与意象之间缺乏明确的逻辑联系,粗看起来仿佛是随意的组合。尤其“渐霜风凄紧”一句,语流是断裂的、片段式的、孤立的,但又是同时性的,因其结合在一起呈现了完整的秋风凄凄、山河萧索、残阳当照的意义。进一步说,经过(并且必须经过)一系列精心安排的组合后,原本相互独立、相对静止的意象在格式(字数、声律)统摄的文本长度内,高低、远近、疏密有致排列,呈现了凄楚秋景,是整体性的。而将这些意象按照他们原来的缺乏逻辑联系的形式单看,无法在意识中形成完整的印象。但事实上,意识中确实得到了一种整体性的印象,从表面上看,空间是“纯一”的,空间的各物构成一个无连续性的群体。“我们的意识能首先保持它们的独立性。然后把它们在彼此关系上加以外化,从而把它们并置起来。”[8]但人的意识可以相互渗透。“不知不觉把自己组成一个整体,并通过这个联系过程把过去跟现在连在一起。”[8]

第二组领字则直言情感,浩浩荡荡一路而下。由领字所引起的是数个意义连贯,句构流畅的词句,得以表达的是丰沛且一泻千里、无遇阻碍(比如意象的难解、结构的断裂)的情感。当两种领字所引导的词句结构出现在同一首词中,那么有断有续的和连贯的句构就会并现,表达性的达意修辞和意象性语言就会形成相互倚持的状态。这样对词的空间呈现所起的作用就是,一方面流畅的句构与无拘束的情感配合无间,另一方面静态的景象性意象和动感的情感表达交错并行,领字的弹性结构使得词能够在有限的文本长度中展开繁复的词境。

而诗体其他形式也能够打破叙述的时间线性,比如对偶在形式上形成并列对称结构,迫使线性叙事改流。美国汉学家高友工先生在《律诗的美学》中作过中肯的分析:律诗“二重结构创造出一种复杂而又对称的、层叠的雕塑。这种新颖结构需要一种新的阅读程序。一般的读法是直线向前的,而对偶结构的阅读常常将读者的注意力引向一边,要求他注意对应的相邻诗行。向前推进的运动由于回看及旁观而中止,产生一种回顾的、旁向的运动,徘徊于一个封闭的空间,形成一个圆圈[9]。

无论如何叙述动作首先是时间性的,如何从时间性转换并在意识中呈现其空间形式,首先在于当人们面对世界,这个世界是有机统一的,经验进入意识走的是从共存到相继的路线,所以经验的输出付诸笔端,线性叙事再便利不过。但是正如克罗齐所言:“知识有两种形式:不是直觉的,就是逻辑的;不是从想像得来的,就是从理智得来的;不是关于个体的,就是关于共相的;不是关于诸个别事物的,就是关于它们中间关系的;总之,知识所产生的不是意象,就是概念。”[10]而直觉才是审美的。直觉从认知角度来说作为认识世界的第一步,是整体性的。当人们要对一件事情作整体性理解,“必须对它作同时性的概观”,“这意味着通过空间和知觉来进行”。[11]也就是说,“必须经过同时性的知觉领域去追溯直线性的联系”,以“把聚集在时间维度上的行为综合起来”[11]。关于感知诗歌空间形式的内在心理机制,相关理论牵涉颇多,非三言两语所能言尽,这里仅能作简述。而中国古典诗歌的空间形式还有待深入研究和探讨。

[1]闫建华.试论诗歌的空间叙事[J].外国语,2009(4).

[2]吴晓.意象符号与情感空间:诗学新解[M].北京:中国社会科学出版社,1990.

[3]加斯东·巴什拉.空间的诗学[M].张逸婧,译.上海:上海译文出版社,2009:23.

[4]康德.纯粹判断力批判[M].邓晓芒,译.北京:人民出版社,2004:107.

[5]龙迪勇.图像叙事:空间的时间化[J].江西社会科学,2007(9).

[6]张红运.古典诗词中空间的基本表现形态[J].信阳师范学院学报:社会科学版,2003(3).

[7]孙康宜.词与文类研究[M].北京:北京大学出版社,2006.

[8]柏格森.时间与自由意志[M].吴士栋,译.北京:商务印书馆,2002:81.

[9]林星煌.突破线性序列的言语策略[M].中华诗词,2007(6).

[10]克罗齐.美学原理,美学纲要[M].朱光潜,译.北京:外国文学出版社,1983:14.

[11]龙迪勇.时间性叙事媒介的空间表现 [J].江西社会科学,2007(4).

I207.22

A

1673-1999(2012)08-0109-04

莫文甫,广西师范大学(广西桂林541006)文学院硕士2009级研究生。

2012-01-09