公司创业模型回顾与比较

2012-10-17董保宝

董保宝

(1.吉林大学 管理学院,吉林 长春 130022;2.吉林大学 创业研究中心,吉林 长春 130022)

一、引 言

近20年来,经济全球化和信息技术的发展催生了大量的创业机会,许多大企业也越来越倾向于通过公司创业(corporate entrepreneurship,以下简称CE)来捕捉和利用发展机会。因此,CE驱动因素和模型研究已经成为创业管理研究的一个重要方面①。许多学者从不同的视角与层次研究了CE对组织绩效与组织复兴的重要意义,并取得了丰硕的成果。但是,公司创业是一个多维度、跨层次的复杂议题,必须整合各层次的不同要素来构建CE框架。为此,许多学者(如Hornsby等,1993;Grebel等,2003 ;Timmons,2004;Sambrook和Roberts,2005;Foss等,2008)试图从不同的理论视角来建构CE运行模型。值得一提的是,Miller(1983)率先依据公司性质对CE进行了分析,他的这项研究为CE研究奠定了坚实的理论基础(Ireland等,2009),后续CE模型研究大多是基于Miller的这项研究展开的。

Miller(1983)基于公司性质及形态差异分析了CE的影响因素与影响程度,并且把公司分为简单、计划与有机三种类型。简单型公司是指经营权集中在所有人手中的小型公司,计划型公司是指处于稳定环境、采取正式的控制与计划程序来进行经营管理的大型公司,而有机型公司则是那些处于持续变动的环境、强调开放沟通、努力为适应环境而进行调整的大型公司。Miller研究发现:对于简单型公司而言,CE主要取决于领导者的个人特质与知识结构。对于计划型公司而言,创业精神与明确的产品市场战略高度相关,公司根据计划系统安排创业活动。不过,CEO的个人特质也会对这类公司的创业活动产生影响。对于有机型公司而言,环境与组织行为和架构对CE的影响最为显著,这类公司以创新及创业回应环境的变化。为了适应环境,有机型公司会不断调整自己的组织架构,并积极开展创业活动。由此可见,Miller的公司三分法不但为公司创业划定了范围,整合了环境,创业者或创业团队,组织行为、能力与结构等CE要素,而且还能帮助我们从不同的分析单元厘清CE的影响因素和具体活动,进而构建CE整合模型。

许多学者依托Miller(1983)的研究,构建了对CE研究影响较大的理论模型。本文试图通过对这些CE模型的回顾与比较②来揭示不同模型的特点和共性,并揭示CE的影响因素以及各因素之间的关系或作用机理,以期为我国企业开展CE提供理论指导,并供我国学者开展本土化CE研究参考。

二、CE模型回顾

创业模型基本上可以分为要素均衡和要素主导两类(董保宝和葛宝山,2008)。要素均衡模型是指模型中各个要素互相协调、均衡发展并发挥作用的模型;而要素主导模型则是指各要素之间不存在协调均衡的关系,而是以某一要素为主导来协调其他要素之间的关系,即一种主要因素的存在影响另一些因素的存在以及不同因素之间的相互作用关系,最终影响创业结果。通过对现有CE模型研究文献的梳理,笔者发现现有CE模型也可分为要素均衡和要素主导两种类型。具体而言,Guth和 Ginsberg(1990)的整合模型、Timmons(1990和2004)的三要素模型和Ireland等(2009)的整合模型是要素均衡模型的典型代表;而Bird(1988)的情境—雄心模型、Hornsby等(1993)的CE互动模型、Grebel等(2003)的 CE演进模型、Dess等(2003)的学习—知识模型、Sambrook和Roberts(2005)的“阴阳”模型以及Foss等(2008)的团队模型则是要素主导模型的典型代表③。

(一)要素均衡模型

1.Guth和 Ginsberg(1990)的整合模型。Guth和Ginsberg(1990)基于战略管理视角提出了一个CE整合模型(参见图1),认为环境、战略领导者、组织行为/形态与组织绩效是影响CE的关键要素,其中绩效与CE之间存在因果关系,CE具体表现为创建新事业或战略更新,并且强调公司对任一要素进行变革都必须同步调整其他要素,这样才能收到理想的效果。Guth和Ginsberg的模型虽然仅从战略管理视角出发,但他们对于各个要素的分类与分析有助于我们在构建CE模型时选择关键要素,并提炼影响CE的主要因素。

此模型的核心就在于不同要素之间的协调,也就是外部环境、战略领导者、组织行为/形态之间必须相互协调、契合,才能共同促进CE成功。同时,这个模型对各个要素的构成进行了细分,对CE实践具有较强的指导意义,为CE过程研究开辟了新的视野。但是,这一模型并没有界定CE影响因素之间的因果关系,并且只是把CE看作是公司内部行为,而不是战略层次的问题,认为战略与组织结构、行为过程、核心价值观或信念一样,是组织层次的CE驱动因素。

图1 Guth和Ginsberg(1990)构建的CE整合模型

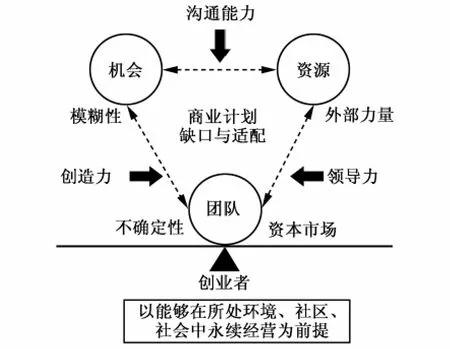

2.Timmons(2004)的CE成功三要素模型。Timmons在1990年构建了一个以机会、资源与创业者为主要驱动因素的概念框架(参见图2),后又于2004年对该框架进行了完善,构建了所谓的CE成功模型(参见图3)。该模型已经成为创业研究的经典模型,不仅可用于新创企业创业研究,而且还可用于CE研究。Timmons把原概念框架中的机会、创业者、资源三要素改为机会、团队、资源,并且增加了环境这一影响创业过程的重要因素,从而把创业研究所注重的要素从过程、创业者个人、组织与环境逐渐转变为机会、个人/团队、组织与环境(Busenitz等,2003)。Timmons认为,成功的创业离不开创业者的领导与指挥,创业者必须在机会、资源与团队三者之间保持均衡,并且在商业(或创业)计划中反映机会、资源和团队这三种主要创业驱动因素的特点。创业团队在既有资本市场与不确定的环境下,通过创造力、领导力与沟通能力来缩小资源与机会之间的缺口。

在Timmons看来,成熟企业的创业过程或CE过程也必然是从机会开始,或者更确切地说,从识别或创造机会开始。通常,创业团队仅凭自己的能力或资源无法满足识别和开发机会的需要,因为创业团队必须针对特定的创业机会组建由特定成员或能力组成的团队并且动员特定的资源组合,才可能取得创业成功,用Timmons的话来说,就是创造创业租金。换言之,机会的特征、规模与深度决定为开发机会所需要的资源和团队的特征、规模与深度。由于创业过程是动态变化的,因此,机会、资源与团队三者之间不断交互影响,而投入创业的资源以及创业团队的能力构成必须与创业机会开发动态匹配。创业者必须认知机会的特征,并且组建能力构成与机会相匹配的团队,以便及时调整资源配置。不断变化的环境充满了不确定性与风险,创业者必须动态了解机会与资源之间的缺口,并且随时调配资源来弥补缺口。在Timmons看来,虽然资源是创业的关键要素,但在CE中,好的创业机会与有能力的管理团队可以吸引投资者,进而取得开发机会所需的资源。Timmons把市场需求、结构与规模以及利润等作为“好机会”的判断依据,认为好的创业团队需要好的创业领导者,好的创业领导者应该同时扮演参与者和引导者的角色,有能力吸引有能力的人参加创业团队,建立体现创业精神的文化与组织,并且能够迅速走出逆境。

根据Timmons模型(2004),公司要想取得创业成功,就必须动态调整机会、资源与团队之间的关系,不仅要确保关系变化的连续性,更要保持三要素间的互动性,这是CE取得成功的关键。不过,该模型虽然提到了创造力、领导力和沟通能力等CE所必需的能力,但并没有考虑这些能力的影响因素。

图2 Timmons(1990)的三要素概念框架

图3 Timmons(2004)的创业成功三要素模型

3.Ireland等(2009)的CE战略整合模型。Ireland等(2009)对前人的CE模型进行了整合,并且提出了一个CE战略整合模型(参见图4)。该模型从创业战略愿景、创业前组织架构以及创业过程与行为三个方面对CE战略进行了分析。CE战略代表公司追逐竞争优势的共享理念,公司主要依靠组织创新与创业行为来实现这种共享理念。在模型中,Ireland等(2009)用“创业战略愿景”来反映公司追逐竞争优势的共享理念,通过坚持不懈地采取创业行为来优先实施CE战略,并且通过组织结构把创业战略愿景与创业行为联系起来。换句话说,模型中的“创业前组织结构”表示一条循环路径,创业战略愿景与创业行为通过这条路径彼此交互作用,并最终形成CE战略。该模型还引入了影响CE战略的前因(如组织成员的个体创业认知、促发创业行为的外部环境因素)以及执行CE战略的结果,也即通过采取创业行为构建竞争能力,并重新确定公司的战略定位。

图4 Ireland等(2009)的CE战略整合模型

Ireland等(2009)的CE战略整合模型从CE的前因、要素和结果三个方面分析了CE战略愿景的形成和执行,并且首次把公司员工、高管等组织层面的因素纳入模型,因此具有考虑全面、逻辑性较强、不同层次之间的递进关系明晰等特点。此外,该模型重点考虑了创业前组织结构这个因素,并且分析了它对CE的影响。但遗憾的是,这个模型只是从创业行为的角度来关注创业机会问题,并没有考虑资源等影响CE的因素,因而忽略了资源等关键要素在CE过程中发挥的作用。

(二)要素主导模型

1.Bird(1988)的情境—雄心模型。Bird(1988)从公司创业者的视角研究了创业者影响CE的过程。具体而言,他从心理学的角度考察了创业者在创业过程中的心理变化,并且基于创业者的创业雄心构建了一个凸显公司创业不同于战略管理的CE发展过程模型(参见图5),旨在刻画创业者创业雄心的形成过程及其影响因素。根据这个模型,创业者的创业意图或雄心同时受其个人特质与外部环境的影响,而创业者的理性思维和直觉则是前述关系的中介因素。Bird的CE模型着重反映了创业者创业雄心的形成过程,对于研究成功创业者的行为如何影响CE具有一定的启示。

图5 Bird的情境—创业雄心模型(1988)

2.Hornsby等 (1993)的 CE 互动模型。Hornsby等(1993)在整合已有CE概念框架的基础上提出一个CE互动模型(参见图6)。该模型描述了组织特征、个人特质与代表机会的突发事件(precipitating event)之间的互动关系。Hornsby等(1993)认为,公司是否利用自己发现或创造的机会来实施创业,主要受公司组织特征及相关人员个人特质的影响。因此,他们在模型中引入了各种组织特征和相关人员的个人特质,并且把它们作为CE的原动力。此外,他们基于资源观和能力观在模型中引入了资源可支配性和组织排除障碍的能力这两个因素,并且考虑了它们对有效实施CE的影响作用。

该模型的创新之处在于第一次把组织能力作为CE的影响因素引入CE模型,并且还考虑了资源与能力的互动对CE的影响。不过,Hornsby等的CE互动模型只是延续了以往把创业者个人特质和组织文化作为组织成员内部创业行为前因的研究传统,着重强调了创业动机问题,而没有论及创业机会本质的问题,也没有提及创业团队对创业活动的影响。

图6 Hornsby等的CE互动模型(1993)

3.Grebel等(2003)的CE演进模型。Grebel等(2003)根据生态理论构建了一个反映个人、企业、产业三个层次互动关系的CE演进模型(参见图7)。在Grebel等学者看来,创业过程始于个人层次,由不同禀赋的个人所组成的社会网络随时间不断演进或整合,社会网络的整合隐藏着CE机会或者潜在公司。如果一组志同道合者(个人层面)觉得能够通过社会网络筹措到创业所需的资源,那么,他们就会着手实施创业,跨越市场准入门槛,即成功创建新公司(企业层面),并且接受市场考验(产业层面)。新公司的创立会对整个产业的发展产生一定的影响,从而影响其他现有公司。如果新公司能够经受住市场的考验并快速成长,那么,由其引发的经济指标变化会吸引其他公司开展CE活动,创建新公司进入相关产业或市场。此外,企业层面与个人层面之间也会产生交互循环的影响:由不同禀赋的个人组成的创业团队创建新公司,新公司快速成长,吸引其他有特殊禀赋的个人加入CE行列。

Grebel等的CE演进模型能够帮助我们清楚地了解行业内一次成功的CE如何吸引其他公司进行CE,并且强调创业时机与创业所需资源的可支配性对CE的重要作用,但没有论及创业机会的性质与创业组织方式对CE绩效的影响。此外,该模型基于生态理论把公司与个人视为“黑箱”,忽略了创业组织方式与相关人员的个人特质对CE的影响。

图7 Grebel等(2003)的CE演进模型

4.Dess等(2003)的CE战略、组织学习、知识与执行关系模型。Dess等(2003)提出了近几年来对CE影响最大的CE战略模型④(参见图8)。根据这个模型,CE包括持续更新、组织再造、战略更新与产品范围再界定四种方式。持续更新是一种最常见的CE方式,是指把新产品引入现有市场或者把已有产品打入新市场;组织再造强调过程与管理创新;战略更新旨在改进或完善公司的竞争战略;而产品范围再界定主要是在竞争对手还没有意识到的情况下前瞻性地对新产品进行市场定位,通过完善的服务来抢占市场。这四种CE方式的实施都要涉及组织学习,组织会通过获取式学习(acquisitive learning)和实验式学习(experimental learning)来整合不同的知识,通过利用和拓展已有知识并引进新知识来开展CE活动。在Dess等的模型中,组织学习在CE与知识之间发挥中介作用。值得一提的是,Dess等认为,该模型各部分要素之间都有反馈路径,它们通过组织学习和知识整合来相互作用,组织学习、知识获取与知识利用对CE的成功实施产生重要的影响。

Dess等的CE战略、组织学习、知识与执行关系模型的一个重要特点,就是把组织学习作为重要变量纳入模型,而不是满足于罗列CE的影响因素,并且从CE出发探讨CE对组织其他变量的影响以及组织其他变量对CE的反作用。也就是说,在Dess等的模型中,CE既是自变量又是因变量。若能够依此模型进行实证研究,就一定能开创CE研究的新局面(Dess等,2003)。

图8 CE战略、组织学习、知识与执行关系模型(2003)

5.Sambrook和 Roberts(2005)的CE阴、阳模型。Sambrook和Roberts(2005)基于组织学习过程与CE活动之间的互动关系构建了一个组织学习阴模型(参见图9)与CE阳模型(参见图10),这两个模型都有组织学习、CE与内外部环境等变量。阴、阳模型主要是依据变量间相互影响的方向来区分的。以组织学习为中心的模型之所以被称为“阴模型”,主要是因为它反映了内、外部环境对公司内部CE行为的单向影响;而以CE为中心的模型之所以被称为“阳模型”,主要是因为由内、外部环境影响引发的创业活动又反过来作用于内、外部环境。

组织学习阴模型以组织学习(图9中II)为中心描述了个人或组织在组织学习过程中察觉到外部环境变化(图9中I)和内部环境变化(图9中VII)之后,便开展组织层面的正式CE活动(图9中III)或个人层面的非正式CE活动(图9中IV)。图中的实线表示由公司发起的正式创新的作用路径,点式虚线表示非正式创新的作用路径。以外部环境变化(I)引发正式CE(III)为例,组织通过学习机制(II)采取合资、并购(V)或业务分割(Ⅷ)等方式来实施CE活动,以利用外部环境变化带来的机会。图中的线式虚线表示某些活动即使在没有其他活动介入的情况下也会对所指向的变量产生影响。例如,即使没有CE活动(III和IV)的刺激,组织学习(II)也会导致内部环境发生变化(VII),进而引发组织内部的创业行为。

图9 Sambrook和Roberts(2005)的组织学习阴模型

CE阳模型以CE(IV)为中心描述了外部环境变化(I)被组织(II)或个人/团队(III)察觉,他们便会通过开展CE活动(IV)对环境变化做出回应,从而引发外部环境再次发生变化(I)或内部环境发生变化(V)。该模型变量II、III与IV之间的虚线表示个人的创业知识可能被制度化,组织的创业制度可能激发个人的创业精神和行动,两者均会引致CE。

以组织学习为中心的阴模型与以CE为核心的阳模型通过互动来进行彼此之间的呼应。首先,内、外部环境变化迫使组织及其成员不断开展学习(个人、团队和组织三个层次上的学习),进而形成创新性想法,组织为了把创新性想法付诸实践而开展CE活动;同时,即使组织学习没有直接引发CE活动,也会导致环境发生变化,进而迫使组织实施CE。随后,CE会直接导致组织内、外部环境发生新的变化,或者通过组织学习间接影响环境,进而再次引发组织学习和CE行为。由此可知,组织学习与CE过程和行为既受到环境的影响,又反过来影响环境,组织学习是环境与CE之间的中介变量,而CE则是组织学习的结果。Sambrook和Roberts的阴、阳模型主要反映了组织学习、环境变化与CE三者之间的相互影响,有助于我们系统理解CE的产生与发展。但是,该模型并没有考虑创业机会这个创业研究的核心要素。

图10 Sambrook和Roberts(2005)的CE阳模型

6.Foss等(2008)的团队创业模型。Foss等(2008)在整合传统奥地利学派主观论、Penrose(1959)的公司成长理论和现代资源理论的基础上,提出了一个基于主观论的团队创业概念模型(参见图11)。该模型强调了资源异质性、团队动态性以及由个人偏好等主观认知因素所引发的管理心智模式异质性对创业团队的影响,这些因素会对创业团队认知和把握创业机会产生影响。公司的可持续创业生产力(sustainable entrepreneurial productivity)有赖于具有丰富知识的创业团队以及有利于认知异质性和资源异质性形成、促进团队互动的组织环境,由具有不同管理心智模式的个体所组成的创造性团队开发与配置资源的能力远强于个人,经由这样的团队整合的异质性资源更能确保CE取得成功,因为异质性团队能够确保所认知机会的价值、资源利用效果和生产性服务异质性(heterogeneity of productive services),最终产生创业租金(entrepreneurial rent)。

虽然Foss等人的模型偏重个人与团队、资源及环境等要素,但其核心是异质性团队的存在。此模型并未详谈机会的本质以及机会与其他要素之间的关系,但对团队异质性能力形成因素的分析有助于我们从团队与个人层面深入了解CE的发展。

图11 Foss等(2008)基于主观性的团队创业概念模型

三、CE模型比较与分析

(一)基于机会、资源、创业者/团队、环境四维度比较

通过对有代表性的要素均衡模型和要素主导模型的回顾和分析,本文发现许多模型均包含机会、资源和团队这三个要素,而且对创业影响较大的也是这些要素(Busenitz等,2003;Phan,2004;Casson,2005)。要素均衡模型关注的是各不同要素之间的短期均衡。随着情境的变化和时间的推移,这种均衡会不断被打破,随后又出现短期调整后的均衡,要素均衡模型是一种处在动态中的既“破”又“立”的模型;而要素主导模型则反映一种要素的主导作用及其与其他要素的相互影响关系(董保宝和葛宝山,2008),这种关系常常是一种比较长期的稳定关系。这种模型在特定的情境下通过选择影响事件发展的主要因素来确定模型的架构与其他次要变量的选择,而忽略了其他重要变量,因此需要加以完善。很明显,CE研究者们开始考虑不同情境因素对CE可能产生的影响,于是都把情境或者环境因素纳入CE模型,这一点要素均衡模型和要素主导模型都不例外。下面从创业者/团队、资源、机会和环境四个方面,对以上各模型进行比较分析,以甄别它们的异同点(参见表1)。

表1 基于机会、资源、创业者/团队、环境四维度的CE模型比较

(二)CE模型特征分析

第一,各模型均呈现出较为明显的动态性。无论是要素均衡模型还是要素主导模型都考虑了时间因素和CE实践的动态变化,各不同要素之间均呈现出长期或短期动态均衡与匹配关系,因而能够体现创业者、创业团队与组织对外部环境的认识与把握以及这些要素与外部环境的动态互动。

第二,情境因素体现明显。不同的情境为学者们构建CE模型提供了不同的背景,不同模型的侧重点也因此各不相同。如Foss等人(2008)以丹麦的CE现象为探讨对象,而Ireland等人(2009)以美国的企业为研究对象。他们构建了完全不同的CE影响模型,前者强调团队异质性的作用,而后者强调个人认知的作用。

第三,团队作用受到重视。无论是在要素均衡模型还是要素主导模型中,团队在CE中的作用变得十分重要,尤其是团队的异质性与动态性。这说明Busenitz等学者把团队作为CE的一个核心要素的观点受到了普遍的认同,也体现了团队构建和团队整合对CE过程的重要意义。

第四,虽然许多创业研究者都非常重视创业机会对于创业的重要性,但并没有在CE模型中引入创业机会这个重要的创业因素。在影响CE的要素中,机会最难衡量,也较为主观,这可能是让学者们裹足不前的原因之一(Short等,2010)。CE研究者已经开始重视创业机会对于CE的重要性以及创业机会在创业管理研究中的特殊地位。正如Busenitz等(2003)所认为的那样,机会与创业者的互动、机会与组织方式的互动以及机会与创业者和组织方式的互动,都是CE研究的核心问题。

第五,CE能力几乎被所有模型所忽略。创业团队虽然是创业管理领域一个经常被论及的议题,但探讨团队创业能力来源的文献仍然为数有限,更鲜有从创业团队视角来探究CE能力的文献(Rasmussen等,2011)。尽管许多学者都认识到CE能力是影响CE能否成功的一个重要因素,现有CE模型也从团队创造力、沟通力等方面来体现团队对CE的影响,但却无一把有关能力纳入CE模型。

(三)CE模型之间的传承关系分析

早期的CE模型并没有脱离创业研究的“特质论”范式,即强调创业者个人特质的独特作用。Bird的“创业雄心”模型就是一个典型的例子。Bird认为具有理性思维和情境观念的创业者敢冒风险、勇于担当,因此强调创业者的个人特质与风格对CE过程的影响,但却忽略了组织和团队层面影响CE的因素。

Hornsby等人构建的CE互动模型不仅传承了Bird的特质论,更重要的是,还强调了组织层面的因素对CE的影响。而Foss等人的团队创业模型则拓展了特质论,体现了创业者的个人偏好与知识等因素对CE的重要意义。同时,他们也认为,团队的动态性以及团队拥有资源的异质性对于通过CE创造创业租金具有重要作用。这两个模型在坚持特质论传统的同时,不仅扩展了特质论与CE的关系,而且更重要的是,还分别将特质论与组织要素或团队要素整合在一个框架中,既强调了创业者的个人价值,又凸现了创业者领导下的组织或团队对CE的作用。

在创业者个人特质与CE的关系在得到学者们的认同之后,特质论就成为上世纪八九十年代CE研究的主流理论。但在Barney(1991和2001)对资源观进行了拓展以后,CE研究关注的焦点逐渐转向了创业资源。尤其是在Timmons提出创业三要素模型以后,基于资源观的CE研究获得了较快的发展,相继出现了一系列基于Timmons创业三要素模型和资源观的CE模型,如Hornsby等的CE互动模型、Grebel等的CE演进模型和Foss等的团队创业模型。在Hornsby等人的CE互动模型中,资源与能力被作为公司实施CE的重要条件,尤其是资源的可支配性会对CE过程产生关键的影响。同样,Grebel等构建的CE演进模型显然强调了志同道合的创业者整合个人禀赋的重要性,这被看作是促进新企业创立的一个重要因素。而Foss等基于资源禀赋论认为,由不同资源禀赋的个人组成的异质性创业团队更具创造性,更有可能取得CE成功,并通过CE来创造创业租金。

随着资源观的不断完善以及知识经济时代的到来,创业学者越来越认识到学习尤其是组织学习对于CE的重要意义。他们认为,资源尤其是知识资源(如专利和技术等)必须在创业团队内部扩散,知识必须共享,才能为CE提供新想法、新思想,进而保证CE的顺利进行。于是,Dess等学者把组织学习引入CE研究,认为获取式学习与实验式学习对于CE过程中的知识整合具有至关重要的作用,通过学习整合的知识能确保组织创业战略的有效执行。而对组织学习在CE过程中的作用阐述最为详细的是Sambrook和Roberts两位学者。他们从中国传统的“太极阴阳”视角出发,阐述了组织学习对CE的影响。他们认为,组织学习过程会影响组织对内、外部环境的认知,从而激励组织采取创业行为。此外,组织学习还会影响或改变组织的内、外部环境,组织通过学习来激发组织成员个人或团队的创业精神,进而推动CE。

正如前文所言,由于机会认知具有主观性,虽然许多学者都强调了机会对于CE的重要作用,但在构建模型时却都忽视了机会的作用,将机会排斥在创业要素之外。唯有Ireland等学者从创业过程视角把机会识别和开发纳入了他们的CE战略整合模型,把机会作为CE的一个战略要素,主张深入探究机会识别和开发与个人创业认知和其他变量之间的关系。他们认为,机会识别与开发不仅与个人创业认知相互影响,也与组织结构要素和战略愿景互相作用,最终还会影响公司的战略再定位与战略执行。从长远看,作为影响CE最重要的两大因素之一,机会识别或创造和开发都应该在CE研究中受到重视。

四、启 示

通过对国外CE经典模型的回顾比较和分析不难发现,这些模型从不同视角展示了影响CE的要素以及不同要素之间的关系和作用机理,因而不仅能够帮助我们了解CE过程及其影响因素,更重要的是,为我们提供了诸多研究启示,有助于我们基于中国情境构建适合我们开展本土化CE研究的模型。

首先,现有CE模型基于不同的理论视角呈现出多样化的特点。无论是要素均衡模型还是要素主导模型,都主要基于资源(如资源异质性、个人禀赋组合等)、能力(如排除障碍的能力)、情境(如基于不同国家)、组织学习等视角,引入了各种不同的变量,因而体现了多样化的特点。

其次,CE模型大多是基于发达国家的实践构建的,如Ireland等(2009)的整合模型以及Sambrook和Roberts(2005)的阴、阳模型均是基于美国企业的案例构建的。这些模型对发展中国家的CE研究以及CE活动具有一定的借鉴意义,但由于国别差异或国情不同,这些模型对于我们的适用性仍有待验证。对于我们来说,构建适合我国国情的本土化CE模型也许更有实际意义⑤。

再者,从数量上看,要素主导模型要多于要素均衡模型⑥。由此可见,既有CE模型大多聚焦于单一要素或单一分析层次,难以表达CE过程的复杂性。许多创业研究者认同CE是一种涉及多个方面的复杂现象(Busentiz等,2003;Kuratko等,2004),至少涵盖机会、资源、个人/团队、组织方式与环境等多个方面,因此,有必要构建不同要素均衡并反映它们动态演化的整合模型。

最后,基于过程的CE模型不仅能够体现CE的特点,而且更重要的是,还能反映CE过程中各个要素、变量之间的互动关系。这一点可以启示我国学者从不同的观点和视角构建CE运作模型,尤其是CE前因与后果的整合模型,以完整体现CE的发生和发展过程。

注释:

①源自于2011年9月8~10日由国家自然科学基金委主办、吉林大学承办的第67届“双清”论坛专家讨论。

②这些模型的选取原则是:(1)出自名刊、名篇或名人之手;(2)对后续CE研究产生了重要影响;(3)引用率较高。

③考虑到模型之间的传承关系,本文按照时间顺序对模型进行回顾与述评。

④通过google学术网站搜索,此文被引用231次,该模型引用率也居所有模型之首。

⑤在2011年7月吉林大学第三届创新与创业国际学术论坛上,与会专家都认为创业研究“情境化”的重要意义。在同年9月初举行的第67届“双清”论坛上,与会专家再次强调了基于情境视角研究中国创业现象具有重要的理论与实践意义。

⑥本文作者对CE模型进行了全方位的回顾,总共整理了42个CE模型。其中,要素均衡模型只有六个,而要素主导模型则多达36个,在数量上占据绝对优势。

[1]Barney J.Firm resources and sustained competitive advantage[J].Journal of Management,1991,17(1):99-120.

[2]Barney J.Resource-based theories of competitive advantage:A ten year retrospective on the resource-based view[J].Journal of Management,2001,27(1):643-650.

[3]Bird B J.Implementing entrepreneurial ideas:The case for intention[J].Academy of Management Review,1988,13(3):442-454.

[4]Busenitz L W,et al.Entrepreneurship research in emergence:Past trends and future directions[J].Journal of Management,2003,29(3):285-308.

[5]Casson M.Entrepreneurship and the theory of the firm[J].Journal of Economic Behavior & Organization,2005,59(2):327-348.

[6]Dess G,et al.Emerging issues in corporate entrepreneurship[J].Journal of Management,2003,29(3):351-378.

[7]Foss N J,et al.Entrepreneurship,subjectivism,and the resource-based view:Toward a new synthesis[J].Strategic Entrepreneurship Journal,2008,2(1):73-94.

[8]Grebel T,et al.An evolutionary approach to the theory of entrepreneurship[J].Industry and Innovation,2003,10(4):493-514.

[9]Guth W and Ginsberg A.Corporate entrepreneurship[J].Strategic Management Journal,1990,11(1):5-15.

[10]Hornsby J,et al.An interactive model of the corporate entrepreneurship process[J].Entrepreneurship Theory and Practice,1993,17(2):29-37.

[11]Ireland R D,et al Conceptualizing corporate entrepreneurship strategy[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):19-46.

[12]Kuratko D F,et al.Sustaining corporate entrepreneurship:A proposed model of perceived implementation/outcome comparisons at the organizational and individual levels[J].International Journal of Entrepreneurship and Innovation,2004,5(2):77-89.

[13]Langlois R N.The entrepreneurial theory of the firm and the theory of the entrepreneurial firm[J].Journal of Management Studies,2007,44(7):1107-1124.

[14]Miller D.The correlates of entrepreneurship in three types of firms[J].Management Science,1983,29(7):770-191.

[15]Morris M H,et al.Corporate entrepreneurship and innovation[M].Cincinnati,OH:Thomson/SouthWestern Publishers,2008.

[16]Penrose E T.The theory of the growth of the firm[M].Cam-bridge,UK:John Wiley,1959.

[17]Phan P.Entrepreneurship theory:Possibilities and future directions[J].Journal of Business Venturing,2004,19(5):617-620.

[18]Rasmussen E,et al.The evolution of entrepreneurial competencies:A longitudinal study of university spin-off venture emergence[J].Journal of Management Studies,2011,48(6):1314-1345.

[19]Sambrook S and Roberts C.Corporate entrepreneurship and organizational learning:A review of the literature and the development of a conceptual framework[J].Strategic Change,2005,14(3):141-155.

[20]Short J C,et al.The concept of“opportunity”in entrepreneurship research:Past accomplishments and future challenges[J].Journal of Management,2010,36(1):40-65.

[21]Timmons J A.New venture creation[M].Homewood,IL:Richard D.Iewin,1990.

[22]Timmons J A.New venture creation:Entrepreneurship for the 21st century[M].New York:McGraw-Hill/Irwin,2004.

[23]董保宝,葛宝山.经典创业模型回顾与比较[J].外国经济与管理,2008,(3):19-28.