傣族泼水节的神话与仪式研究*

2012-10-16安琪

安 琪

一、问题缘起

泼水节是东南亚和中国傣泰人群的共同节日,时间在傣历六月中旬 (即公历四月中旬),傣语称为“京比迈”或“桑罕比迈”。从目前的研究成果看,学界对于泼水节的关注主要聚焦于两个方面:将构成节日的诸多民俗事项进行剥离式的阐释,[1]或从文献和田野入手,考证泼水节传说的源与流。[2]这些研究大多简单地在“庆新年”与“泼水”之间划上等号,却鲜见言及这两者之间存在的逻辑跳跃。2012年4月的泼水节期间,云南西双版纳州的城乡各处街道上处处可见“庆祝傣历1374年新年节”的横幅,这背后蕴藏着一个看似简单、却不易回答的问题—— “泼水节”为何又被叫作“新年节”?傣族过新年为何一定要以“泼水”为庆?

傣族地区流传极广的一则创世神话—— “七姐妹杀魔灭火”——常常被用来阐释“新年泼水”的习俗。这则神话讲述天地初开时一位恶神制定季节,因修历失察,导致人间冷热失调、水旱无常。他的七个女儿 (或作七个妻子)趁其熟睡之际,拔下他的一根头发将其脖子勒断,恶神的头颅落地,血液漫流引起大火。为了扑灭火焰,七个女人将头颅轮流抱在怀里,每年换一次手,届时泼水洗去身上的血污。[3](P179)

更进一步的追问是,为什么这则“杀魔灭火”神话会成为解释“泼水节来历”的标准答案?又是什么原因导致了民俗神话与节日仪式的彼此黏附?从田野考察提供的信息来看①笔者的田野调查受益于原西双版纳州民宗局局长岩香宰先生、州文化馆馆长段其儒先生、勐腊县勐捧镇依光叫女士、曼秀村岩燕和岩英先生的帮助与指教,谨致谢忱。,泼水节神话不仅是一个封闭的象征体系和书面文本,而且是与节日仪式的操演相伴而生,在共同的心理基础上构成了活态的节庆神话。“杀魔灭火”故事在某种程度上扮演着仪式实践“底本”的角色,代表了仪式的口头与书面维度,而一年一度的泼水庆典则展现了神话文本中可供感知的部分。正如伊利亚德指出的那样,“一个现存 (或“活态”)的神话,总是和某种仪式相关联,它不仅激励了宗教行为,而且为它提供了充分的证据……我们理解神话思维的最好机会,是研究神话依然是‘现存之物’(living thing)的文化,在这种文化里,神话构成了宗教生活的关键性基础。换句话说,在这种文化里,神话根本不是意指某种‘虚构’之物,而是被看做揭示了‘尤为真实’(truth par excellence)的东西。”[4](P171)

我追随伊利亚德的定义,将泼水节神话视作特定社会情境之下民俗生活的“结晶体”;更进一步,我认为这一文化文本不只是对宇宙、自然、社会制度提供原型和起源性描述的一套诠释系统,同时也是一套地域性的民俗操作系统,与仪式践行相辅而相成。在整体文化体系中,泼水节的“节庆神话”构成了一个融合“文本”与“情境”的杂糅体。[5](P482)以此为思路,本文旨在将泼水节神话还原到西双版纳农业生态系统的运作之中,由此考察庆典仪式的原初意义与核心功能,以求解释“傣历新年”与“泼水相庆”之间为何会形成一种必然的结构性关联。

二、主题与内容:傣族泼水节的神话表述

有关新年起源和泼水节来历的故事传说在傣族地区版本众多,粗略统计起来,比较有代表性的是《楞喝桑勘比迈》、《七仙女杀恶魔》、《傣族新年的来历》、《泼水节的传说》等,由于它们大多是口头传承的叙事文本,其题目为傣族章哈和后来的搜集整理者所添加,因此文本的成熟和定型时间不易确定。在内容和主题上,各个版本更是存在颇多差异,特别是神祗名称不一,可能是翻译时的记音有所不同。[6](P181)考虑到这些因素,我们在此选取西双版纳傣族创世神话《巴塔麻嘎捧尚罗》作为标准化分析的对象。由“章哈”口头吟唱的《巴塔麻嘎捧尚罗》有两个文字底本存世:其一为贝叶刻本,其二是棉纸抄本;在文体上也分为散文体的经书和韵文体的唱本 (傣语“播甘哈”)两类。这两个版本在年代上可以断定比较早出,与泼水节传说的原初样貌更为接近。

“巴塔麻嘎捧尚罗”直译为“神创世之初”,也可简称为“巴塔麻嘎”(天地之初)或“捧尚罗”(神创世),它讲述的是天地形成、万物起源和傣族先民迁徙的历史。有关“泼水节”的内容出现在该书第十一章《神制定年月日》里。它的流传与播布,衍生出诸多解释泼水节来源的民间故事,随时代的推移,情节也有所变化,在较为晚近的一些版本中,有功而粗心的天神“捧玛远冉”逐渐被“魔王”的反面形象替换;[7](P187)七个贪婪无情的弑父者则被美化为大义灭亲的女神,[8](P222)血腥的“弑父故事”由此被改造为具有正面道德意味的“除魔故事”。叙事基调的转换暗示着泼水节传说文化隐义的改变。随着南传佛教上座部信仰对傣族社会的逐渐渗透,佛教元素出现在神话文本之中,例如流行于德宏、耿马、景谷一带的泼水节故事就提到“佛祖”调停众神纠纷;一些版本中还有“佛祖”与“太上老君”打赌比赛的情节。[9](P129)

尽管故事的各个版本之间存在着情节的增减、人物善恶的转变,然而在表层文本的调整之下,其深层结构却维持着基本的稳定。相异的版本共同拥有一组核心意象 (头发、血液/头颅)与情节(弑父/杀夫/除魔、泼水灭火、定期换手),对此我将在第四部分详加探讨。接下来我将把论题从“神话文本”转移到“文本-社会情境”的关系上来,在泼水节的庆典仪式实践中探究神话文本各要素之间的逻辑及其象征意义,并考察这些象征性因素如何与仪式中的特定民俗行为互相映照。

三、文本与情境:作为“换季仪式”的泼水节

对节日庆典及其神话文本的阐释需要放在整体图景中,通过与它关联的具体“情境”来分析,单凭文化碎片的拼贴是难有周全宏观的把握的。泼水节神话的意义并不在于故事中蕴含的“史实”,而是在于神话叙事与节庆仪式形成了结构上的必然联系,这种联系本身就意味着“另一种真实”。通过下面的分析,我们可以看到,不同地域的泼水节神话拥有相似的主题情节与母题,这在很大程度上是由故事文本“存储器”的功能所致。凝固于字里行间、篇章布局和行文结构中的集体性历史记忆,是以特定地域的社会生活场景为基础的。

东南亚国家的泼水节故事尽管在细节上有所差异,但都具备“七个女人轮流捧头并定期换手,以熄灭大火”的核心情节。这与中国泼水节神话的相似性,是否只是偶然的巧合?要回答这个问题,则必须考虑到神话文本生长和依附的地方性社会场景。泼水节是典型的岁时节日,与之相关的传说依附于特定的历法之上,若将神话文本放置在东南亚国家的物候节令和稻作农业周期中来考察,则会发现在泼水节的仪式“小结构”与该地社会运作、文化建构的“大结构”之间,存在着富有象征意味的对应。傣族所居处的德宏、版纳地区为亚热带季风气候,自然环境的主要特征之一是“干湿交替”。季节的转换决定着时间经验及其背后的深层认知机制。傣历以六月为岁首,是因六月恰好是旱季结束、雨季来临的时刻,而泼水节故事的核心元素——女人、头颅、旱灾、血液、水、火——正是作为“季节转换”的隐喻而存在。作为与神话文本相对应的“社会情境”,历法传达出集体活动的稳定节奏,同时也保证了其不容更改的规律性。傣族社会中并存“农业时间”与“宗教时间”两套系统,它们的交替运行对应着农业祭仪 (农事)与佛教庆典 (佛事)这两类仪式行为。

就本地的生计模式而言,百越族系傣泰人群拥有历史悠久的灌溉稻作农业传统。明代《西南夷风土记》载:“自蛮莫之外,一岁两获,冬种春收,夏作秋成。”[10](P490)20世纪五十年代以来,国家在西双版纳地区推广新的稻谷栽培技术,促使传统的“晚稻一熟制”向“早晚稻多熟制”的转变。[11]我们可以将傣族有关“时间”的概念分为性质相异的两类:其一是物候节令性质的“生态时间”,它与耕种稼墙的日常生产实践和农业祭祀仪式相关联;其二则是仪式性的“宗教时间”,体现为南传佛教介入当地社会之后产生的一系列制度化的宗教仪典。两类时间的交错运行形成了独具特色的傣历岁时节令,其中的“佛事”与“农事”往往配对出现,例如傣历一月的“赕毫轮瓦”与收割早稻之后的“叫谷魂”对应;六月的“赕比迈”与新年“桑干比迈”对应;八月的“赕达寮”与“祭寨神”对应。

从生态时间的角度看,干湿季候是对农业生产活动和节日庆典仪式起决定性作用的关键要素。之所以要在六月行泼水之仪,是因为这个月正处在季节转换的临界点上。从傣历二月至六月,西双版纳持续处于干旱季节,降水稀少,6月15日正是旱季 (傣语“养姆良”)转入雨季 (傣语“养姆芬”)的分水岭;再者,从“泼水节”的词源上来看,版纳傣语称泼水节为“桑罕比迈”,“桑罕”意为“大”,“比”意为“年”,“迈”意为“新”,连起来就是“大新年”的意思。考“桑罕”又作“尚健”,泰国称“宋干”(Songkran),缅甸称“摩诃丁键”,摩诃意为“大”,该词为梵文Sāmkrāntā的对音,意为“大过渡”、“大转移”,指太阳从双鱼宫向白羊宫的周期性位移。由此可见,泼水节在“旱季/雨季”转换过渡的节点上举行,它在岁时节令的自然周期中是一个以求雨为核心功能的“换季仪式”,有去旧迎新之意。

仪式之间的连续性也能帮助我们更好地理解这一点。在傣族周年节庆仪式组成的“大结构”中,傣历三月的“烧白柴”(傣语“机光罗”)仪式与六月的泼水仪式在结构上呈现出彼此对应的象征关系。每至三月,各家各户到山中砍白柴,扛到佛寺旁边晒干备用,3月15日那天,村民用白柴扎成4-7米高的亚字型底座的亭式建筑。顶层布置油布条、刨花等易燃物,柴亭中挂鞭炮。天黑之后,柴亭下有僧侣诵经,“波章”手持长杆点燃柴亭,令其化为灰烬。[12](P160)一些文献认为“烧白柴”的功能在于纪念佛祖(“帕召”)升天,[13](P340)事实上就仪式本身而言,“烧白柴”的宗教意味相当有限,与其说它传递了有关“轮回”的教义,不如说这是佛教嵌入当地社会之后民间信仰体系变动调试的结果。

在此之外,“烧白柴”仪式有一则伴生神话,构成故事的核心象征元素也说明,“烧柴”与“泼水”一样,也是一个位于季节转换临界点之上的“换季仪式”。这则故事讲述商人夫妇占罗和泼帕在冬日行路,发现三位传教僧侣冻僵在树下,夫妇烧火为其取暖,又煮饭供养。为报答救命之恩,三位僧侣诵经,为商人夫妇加被九世功德。许多版本的烧白柴传说都提到了“生火驱寒”的情节。从时间上看,该仪式举行的日子——傣历3月15日 (公历1月)——是全年气温的最低点。田汝康《芒市边民的摆》提到,“当地佛爷云‘烧白柴使地气上升’”,这可算作是最为通俗明了的解释。从三月开始,天气由凉转热,在这个“热”的起点上,“烧白柴”的功能类似于寒食斋戒和西方复活节斋戒之后举行的点火升温。

“热”与“旱”在象征性的“点火”之后逐渐累积,这在节日谱系中体现为紧随泼水节出现的一系列围绕雨水展开的仪式行为。其一是“立夏日求雨”的风俗,时间是傣历七月初,据民国九年《续修建水县志稿》 “岁时风俗”载:“立夏日,农人望雨尤切,谚云‘立夏不下,犁耙高挂’”;[14](P822)其二是傣历八月的“祭寨神”(傣语称“灵丢拉曼”),此月气温达到最高点,为了抗旱护苗,保证晚稻的顺利栽秧,要在寨心 (傣语“宰曼”)祭祀寨神“丢拉曼”,俗语也按照这一仪式的功能称其为“八月求雨”(傣语“冷别傲芬”);其三是克木人的“游勐”仪式。在20世纪五十年代以前,若泼水节后仍久旱不雨,影响到撒秧栽秧,勐捧土司就必责令其所辖区域的克木人村寨 (Khmu)组织一支队伍游勐祈雨,[15](P102-118)其时各寨用木头、柚子、乱头发做成男根模型,由一个满脸抹黑、头戴“打寮”的克木男子挂于身前,串寨周游,其后跟随男女村民,敲击竹乐器“岛岛”鱼贯而行。队伍所到之处,村寨头人要出迎敬酒,妇女则向求雨队伍泼水,特别要把挂男根的领头人全身浇透。[16]

总结起来,在以傣历周年为基本单位的社会时间谱系中,佛事和农事交织运行的民间信仰和仪式实践构成了神话叙事的社会情境,种种岁时祭仪皆是嵌在这一情境中的节点,与文化整体形成互动,再现着生态时间与社会时间。这些节日各具独立的功能,彼此之间又形成围棋式的串联格局,仪式体系之间的结构性关联正是神话文本得以生长、衍变、播布的基础。

四、象征与结构:作为“祓褉仪式”的泼水节

(一)神话文本的象征意义分析

如上文所述,傣族的新年庆典之所以一定要有泼水仪式,是因为泼水行为传递着季节转换的讯息,直接与“换季”构成象征性对应关系。将视线转移到神话文本上来,不难发现,作为历史叙事的泼水节故事蕴藏着地方社会结构和文化意义的诸多判别标准,文本中所保留的叙事文学的基型(prototypes)为我们回溯泼水节庆典的原初功能提供了关键的线索。从文本入手来分析,可以看到该故事的核心情节是七女弑父/七妻杀夫,核心叙事符号是头颅、头发、血液、水、火。这一组恒定的常量揭示出泼水节神话的主题与“秩序”的破坏和恢复相关,也说明六月泼水仪式中的“水/火”对应关系最初是与“祓褉禳除”密不可分的农业祭仪。

不同版本的泼水节故事均有“头发致命”的高潮情节。世界各地的民俗学材料显示:“头发”通常被赋予高度的象征意味,用于指代繁殖力、灵魂、个人力量等等抽象性事物。Chyristopher R.Hallpike在《社会的头发》一文中提炼出“剪发=社会控制”的公式,认为“剪发行为”隐喻了对某种社会规约和纪律的服从。[17](P261)这一思路有助于我们解释泼水节神话中与头发相关的情节。七个女人拔下男人的头发,令其毙命,这则弑父/杀夫故事可看作是一个简化的“剃发”版本,它所喻指的正是“秩序恢复”的主题——魔王/天神 (父亲/丈夫)修历失败,令人间水旱失序,“杀死魔王”的情节则暗示着破坏性力量被更强大的规范性力量所收摄,秩序得以重建。

在故事中,七女杀魔的行为导致血海蔓延,大火熊熊,“血液=旱灾”这一等式的文化隐义建立在一套基于符号体系的污染观之上。玛丽·道格拉斯在《自然的象征:宇宙观念探索》一书中提出,初民社会的“过失”会作为一种“罪恶”给稳定的社会结构带来颠覆性的危险,而涤除罪恶的礼仪活动就是建立在“去污”和“洁净”的观念上的。神话思维中的“污染”是神圣价值或宗教“圣洁”的对立面,而污染的直接后果就是给个人和社会群体带来灾难和死亡,因此污染观必然与道德规则紧密相连。在泼水节神话中,最为明显的过失体现在“修历失败”的情节上,它所导致的季节失序直接与“污染”相对应,也就是天神/魔王的血液带来的旱灾和大火。

在某些版本的泼水节神话中,制服魔王的神秘力量来源于女人 (女儿/妻子)的头发。值得注意的是,当头发的属性为阴性时,它对应的文本符号是“水”,其象征意义也相应地偏移了“秩序”主题,转移到“去污”主题上。将“水灭火”的情节与佛经中的降魔故事进行对比,不难发现《巴塔麻嘎捧尚罗》和后来的泼水节传说受南传佛教文化影响的痕迹。西双版纳的佛殿里常见水井女神“喃妥娜尼”(nadhonani)的雕像,她侍于佛祖之侧,面带微笑,双膝跪地,两手上举握住长发,发端溢出泉水。对于喃妥娜尼女神的神祗来源,傣文文献并无确凿记录,然考其原型,应是婆罗门教的“大地神”。巴利文词典中的dharani条,释义为“大地”,版纳傣族民间崇奉的三十二位大神中有dharanira神,意为“大地之王”。按dharani在巴利语中为阴性名词,代表女性,傣语冠以“nan”(女性的称呼)的前缀而成为“喃妥娜尼”(nadhonani)。根据贝叶经《瞿昙出家》所载,佛祖在得道前夕受到魔鬼“叭满”进攻,累世修习的菩提萨尊者“赕波罗蜜”化身为一位女神,从地下冉冉升起,释放出发辫中的滔滔洪水,淹没众魔鬼,护卫了佛祖的安全,“赕波罗蜜”也因帮助悉达多太子降魔成佛有功,被吸收为佛教的护法神。[18](P236)这一故事也常见于西双版纳佛寺壁画《召西塔奥波》中,印度又有恒河女神的传说,亦与此类似。

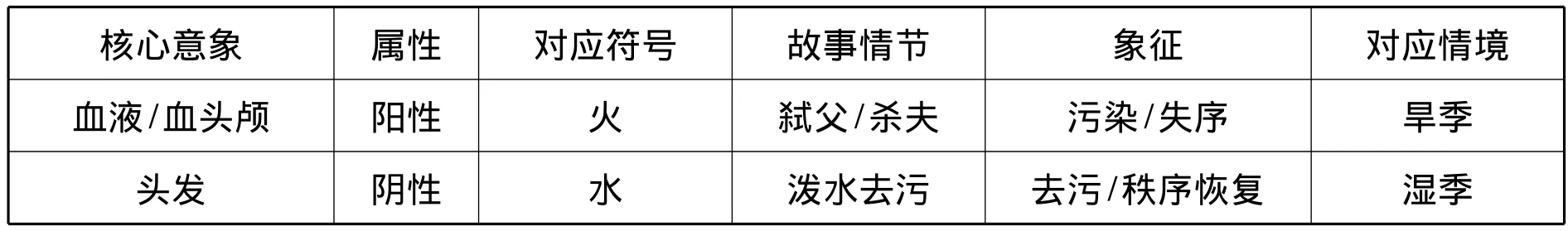

从污染观念的角度来看,泼水节神话提供了一个清晰的行为模式,由此我们可以将神话文本与社会情境之间的象征性关联用这样的缩略形式来表达:

核心意象 属性 对应符号 故事情节 象征 对应情境血液/血头颅 阳性 火 弑父/杀夫 污染/秩序恢复 湿季失序 旱季头发 阴性 水 泼水去污 去污/

(二)节日仪式的结构分析

作为一套象征交流系统,仪式提供了行为的范式并在操演时获得认可。[19](P64)如果说上述杀魔灭火故事是一个词汇象征体系,那么泼水节期间次第上演的一系列“禳灾去污”仪式则是与之对应的行为象征体系。在西双版纳勐腊县勐捧镇下属的曼秀村,为期四天的泼水节可看作是农业周年“大结构”之中周期性上演的“小结构”,它具体分为四个阶段:

[阶段一]第一天 (2012年4月13日)为除夕,傣语称“宛多桑罕”,意为“送旧”,主要活动是串门户,吃喝闲谈。

[阶段二]第二天和第三天 (4月14日、15日)傣语称“宛脑”,意为“空日子”或“臭日子”,即这一天既不列入旧年也不属于新年,介乎于二者之间。一切劳作停止,举行“送旧年”仪式,傣语称为“送祸伴”。村民用糯米饭团在身上来回滚动,表示粘走了身上的污秽和不洁;以户为单位,用泥巴捏牛、马、鸡等家畜各一对,拿到寨心前,集中放在一块1.5米见方的竹篾片上,由两个年轻人抬往水边,将竹篾片顺水送走。

[阶段三]第四天为元旦 (4月16日),傣语称“宛帕雅宛玛”,即“大日子”、“日子之王”,这一天清晨3点,村民去后山的垄林中祭拜;上午6点至8点,村民在庙东门外堆出十二个沙堆(“塔菜”),献上煮笋、水果、糯米粑粑(“毫糯索”)、蜡条、小额钞票,之后进庙过赕。每家准备一张篾条桌,上置赕佛的供品,并插上写有家人姓名的小纸条,摆在佛堂中央。另备一个小篾篓,内装家人的旧衣服,用芭蕉叶覆盖,上面放一团糯米饭、一对蜡条。佛爷念经之后,村民行滴水之礼,把篾篓里的旧衣服拿到佛像面前抖一抖,表示抖去病痛、灾难和不吉。过赕之后,勐捧镇主要街道开始泼水。

[阶段四]第五天 (4月17日以及在此之后)为尾声。上午在南腊河举行划龙舟比赛、打陀螺比赛,晚上举行勐捧镇章哈比赛。

这四个环节中的每一项仪式都具有象征性的“革故鼎新”意味。其中尤其值得一提的是龙舟竞渡以及作为其变异形式的“送祸伴”仪式。关于划龙舟的功能,江绍原先生在《端午竞渡本意考》一文中认为其前身是“送标”,即在农历五月用纸船、茅船送走灾害。《古今图书集成·岁功典》“武陵竞渡略”对送标仪式的描述支持了江氏的判断:“俗传竞渡禳灾,今俗说禳于划船将毕。具牲酒黄纸钱,直趋下流,焚酹诅咒: ‘疵疠天札,尽随流去’,谓之‘送标’。”[20](P207)换言之,划龙舟是公众性的“去灾之仪”,如今以娱乐为目的的竞渡实际上脱胎于有实用功能的“命舟遣灾”之俗,而各村各寨中举行的“送祸伴”显然是竞渡禳灾的变形。

从田野调查提供的信息来看,泼水节第四阶段的划龙舟仪式今天已经演变成为群众性的民俗娱乐活动,其中“祓褉”的意味微乎其微,竞渡的禳灾功能更多地借助于泼水节第二阶段的“送祸伴”仪式来传达。从时间上来看,曼秀村中的“送祸伴”在“宛脑”日举行,这一天被称作“臭日子”,而中原汉族在“两阳相重”的特定时间节点上 (例如五月五日的“毒日子”)行祓除禳解之礼俗与此十分相似。《后汉书·礼仪志》载三月三日上巳日“官民皆洁于东流水上,曰洗濯祓除,去宿垢疾,为大洁”。《大戴礼记》中的《夏小正》载五月五日“兰汤沐浴”,民间又有雄黄抹额、悬挂菖蒲艾叶之俗,均与驱邪防疫的仪式有关。在新旧转换的时间点上举行与“水”有关的洗浴仪式,其意义正如伊利亚德所言:“个体与团体的原罪或过错被清除、被消灭,正像通过火一样被彻底地毁灭,上一年的所有罪恶,以及被时间所玷污和耗损的万事万物都被彻底清除。借助于这种象征性的革故鼎新以及对世界再造的参与,人类也因而被重新创造。”[21](P389)

五、余论

神话文本是社会情境的产物和现实世界经验的表征,而仪式是这套表征在地域性节庆空间中的实践,它围绕神话原型进行程式化的操演,使神话得以重现和复活。在本文论及的西双版纳傣族的个案上,民间信仰体系与农业生态周期透过仪式行为而交替运作,并直接投影于神话文本之中。反之,神话文本一旦汇入区域文化系统的整体观照之下,其文本符号的象征性亦能帮助我们辨明这一文化体中的某些意义难考、功能模糊的民俗事项。

时至今日,以求雨和祓除为主要功能的六月新年泼水仪式已经被附加上了诸多后起涵义,它日渐成为一个习焉不察的民俗传统,其原初功能反倒隐而不现。1962年,周恩来在景洪身着傣装与缅甸总理共同参加泼水节典礼,意在借此传递东南亚和平邦交的政治讯息,这也令傣族泼水节从一个地区性、族群性的节日庆典扩大为“民族团结”的国家符号。1979年,北京首都机场壁画《泼水节:生命的赞歌》中的傣族裸体浴女引发了关于“民族形象”的争论。在当代的西双版纳,民族节日的政治与性别意涵犹如画布上的油彩,正在重重叠叠施加于“傣族泼水节”之上。置身于不断变迁的复杂社会情境之中,节日所携带的文化记忆信息也被“天天都过泼水节”这类市场化的消费行为所遮蔽。大众传媒合力制造出一个富于女性色彩的傣族标准像,为泼水节打上了身体政治的烙印。在观看者的注视下,傣族因其高度的性别化特征而成为一个“她者”[22],与此相应,泼水节也成为了“她们的节日”。

这种经过加工处理甚至是重新发明的所谓“传统风俗”,其功能既有政治上的,也有商业上的。对泼水节的神话文本与仪式庆典做出基于象征主义的符号阐释,这引发的更深层次的思考是:如何超越这类日渐“失真”的民俗,而不只是在经验层面上质疑或证伪?这必然将分析的视野从“实证”维度引向“话语”维度。西双版纳傣族的六月新年泼水节构成了一个庆典空间,它是当地观念、心态和历史的现实集合体,也是神话象征体系与仪式实践体系演绎的场域。在这个综合了文本与情境的杂糅体之中,神话与仪式的关系并不仅仅是在实证的层面上相互验证、互为补充,实际上,二者交互运用的方法论意义已经远远胜过了“孰先孰后”的争论。

[1]尚衍斌.泼水节溯源与传播小考[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2005(3).

[2]陈茜.泼水节的起源、传播及其意义[A].贝叶文化论[Z].昆明:云南人民出版社,1990;杨民康.贝叶礼赞[M].北京:宗教文化出版社,2002.

[3]岩峰.傣族新年与农耕神话[A].云南省社会科学院民族文学研究所编.民族文学研究集刊第三辑[C].昆明:云南人民出版社,1988.

[4](罗马尼亚)伊利亚德.宇宙创生神话和“神圣的历史”[A].(美)阿兰·邓迪斯.西方神话学读本[C].桂林:广西师范大学出版社,2006.

[5]对“文本”与“情境”之关系的探讨,见Pierre Bourdieu,Distinction:A Social Critique of the Judgment of Taste,tans.Nice.London:Routledge,1984.

[6]郑小云.岩峰学术文集[C].昆明:云南民族出版社,2007.

[7]李子贤.云南少数民族神话选[R].昆明:云南人民出版社,1990.

[8]云南民间故事选[Z].昆明:云南民族出版社,1960.

[9]德宏傣族社会历史调查(三)[R].昆明:云南人民出版社,1987.

[10]方国瑜.云南史料丛刊[Z].昆明:云南大学出版社,2001.

[11]高立士.西双版纳傣族传统灌溉与环保研究[M].昆明:云南民族出版社,1999;郭家骥.西双版纳傣族的稻作文化研究[M].昆明:云南大学出版社,1998.

[12]刘岩.南传佛教与傣族文化[M].昆明:云南民族出版社,1996.

[13]岩香宰.民族宗教志[M].未刊稿.

[14]丁世良,赵放.中国西南地方志民俗资料汇编西南卷下[Z].北京:北京图书馆出版社,1991.

[15]李道勇,杨荣成,高立士等.克木人的历史传说与习俗[A].布朗族社会历史调查(三)[R].昆明:云南人民出版社,1986.

[16]高立士.克木人的社会历史初探[J].云南社会科学,1995(5).

[17]Chyristopher R.Hallpike.Social Hair.Man.vol.4.1969.

[18]《中国贝叶经全集》编辑委员会编.中国贝叶经全集(第三卷)[Z].北京:人民出版社,2006.

[19](芬)杭柯.神话界定问题[A].(美)阿兰·邓迪斯.西方神话学读本[C].桂林:广西师大出版社,2006.

[20]江绍原.端午竞渡本意考[A].江绍原民俗学论集[C].上海:上海文艺出版社,1998.

[21](罗马尼亚)伊利亚德.神圣与世俗[M].北京:华夏出版社,2001.

[22]An Qi.To Dress or Not to Dress:Body Representations of the Ethnic Minorities on China’s Southwestern Frontiers.Inner Asia.2011,vol.13.