浦东新区紫线规划编制方法和实践探讨

2012-10-11赵波

赵 波

0 引言

紫线,又称历史建筑保护界限,是指历史建筑的保护范围和建设控制地带。历史建筑作为城市历史人文的载体之一,真实记录着城市的发展变迁,是一个城市宝贵的历史遗产(图1)。浦东新区曾于2001年和2003年分别编制《浦东新区历史文化名胜保护规划》和《第二批新区文物保护单位和文物保护点周边保护控制地带控制规划》,规划以划定保护范围和控制地带,限制建筑高度、体量和风格为主要内容。规划编制完成后,实施效果不甚理想,建控地带控制作用有限,高度控制频频被突破,这固然有立法不健全、执法不严的因素,也有制定规划本身研究不足,控制规定缺乏弹性,保护方法过于单一等因素。

2004年《城市紫线管理办法》颁布后,进一步明确了紫线划定的要求,各地陆续开展紫线专项规划的编制工作,对历史建筑的保护起到了很好的促进作用,但由于紫线规划尚未形成成熟的技术路线和规范标准,出现了或多或少的不足,如缺少历史价值的整体性判断、无法与控规实现衔接及无法适应动态的城市发展过程。

笔者在借鉴各地经验的基础上,结合浦东新区紫线规划的设计实践,提出了一套系统的紫线规划技术路线,在快速城市化的背景下合理制定管制规则,引导控制城市发展,为保护历史建筑提供一个现实的、可操作的平台。

1 编制方法

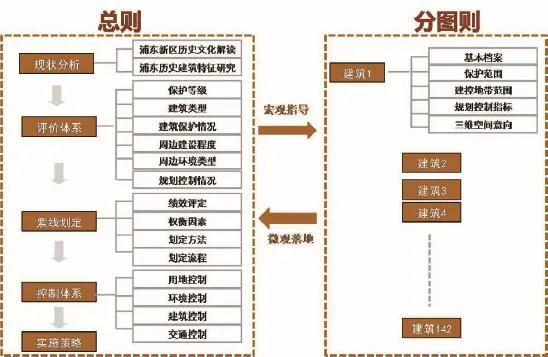

紫线规划技术路线包括宏观和微观两个层面,宏观层面需对区域的历史建筑做总体研究、明确紫线划定的原则、紫线范围内控制要素,微观层面建立每个历史建筑的数据档案、编制控制图则并明确空间意向(图2,图3)。

1.1 宏观层面

1.1.1 现状分析

在划定每个历史建筑的紫线前,首先需对区域进行宏观层面的研判,包括区域历史文化的解读及建筑特征总体分析。

2

3

历史是文化资源的重要组成部分。城市是历史文化的叠加,也是一种历史文化精神的沉淀。只有通过对城市历史文脉的梳理,才能够对整个城市的历史沿革有更清晰的认识,才能够从真正的历史文化层面上去判知具有文化价值的街区和建筑。区域文化解读是通过对浦东新区历史地图的转译,挖掘历史记忆及文化主题,清晰、准确地把握建筑在不同历史时期中的功能和空间特征,从而获得必要的历史依据。

建筑特征总体分析则是从建设年代、建筑类型、建筑形式、建筑规模、建筑布局、建筑结构、建筑高度、建筑装饰特征和建筑保留保护情况这九个角度对历史建筑的特点进行系统分析。

1.1.2 评价体系

建立区域内历史建筑的评价体系,包含保护等级、建筑类型、建筑保护情况、周边建设程度、周边环境类型和规划控制情况六个因素(图4)。

评价体系的建立是进行保护与规划的重点,应根据历史保护建筑的特点,在尽量保持经济、社会、自然环境三者协调统一的基础上,从可持续发展的高度,构建历史建筑保护规划指标体系。其构建须遵循科学性原则、代表性原则、实用性原则、可操作性原则、因地制宜性原则和因时制宜性原则等。通过对保护对象的客观评价,能够避免保护规划措施或条例规定的笼统性(有时甚至是雷同化的),针对各类建筑制定不同的、相应的保护规划措施或建筑引导条例,同时,它也将使保护规划的措施更易于理解和操作。

1.1.3 方法流程

(1)划定方法

紫线划定主要考虑五大因素:

安全要求:历史建筑周围一定范围内不得有易燃、有害气体及性质不相符的建筑及设施。

文化传统:注意文化传统的特征,为了准确地划定紫线,应认真研究历史建筑的由来、发展、文化特征及其环境的关系。

建筑场地:保护范围的划定一定程度应结合建筑周边的其他构筑物和地形地貌因素确定。

视线通廊:由于视线对峙关系、视觉走廊和自身形态的建筑视觉标志作用,应有效保护建筑的远处观赏视线。保护景外观赏点和从观赏点看到完整的总体形象以及从远处观赏历史建筑的视线通廊。

整体空间景观环境:即保护范围应有整体建筑空间环境概念,满足环境协调的要求。划定紫线还应注意文化传统的特征,注意环境的总体艺术形象,适当控制环境容量。

在具体的紫线划定方法上,采取“边界叠合”和“距离标示”两种方式。前者适用于边界明确、发展稳定的地区,后者适用于发展不确定的地区。

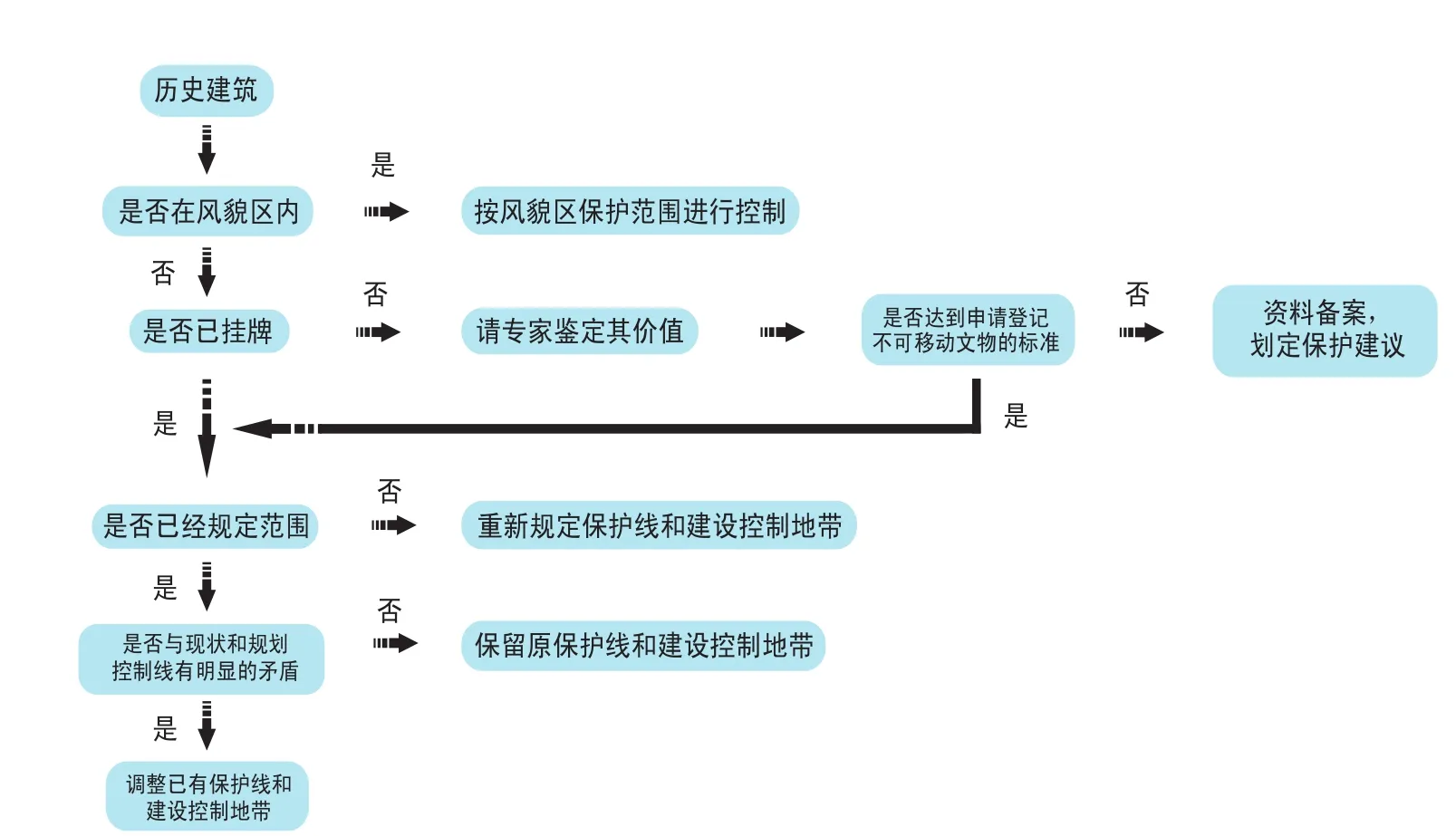

(2)划定流程

对于一个需划定紫线的历史建筑,第一步判断是否在历史风貌区内,如果“是”,则按历史风貌区保护范围进行控制;第二步判断是否挂牌,如果“否”,则请专家鉴定其价值,如达到申请不可移动文物的标准则划定紫线,否则进行资料备案、提出保护建议;第三步判断是否划定过保护范围,如果“否”,则重新划定;第四步判断划过保护范围的历史建筑是否与现状和规划控制线有明显矛盾,“有”则调整,“无”则保留(图5)。

1.1.4 控制指标

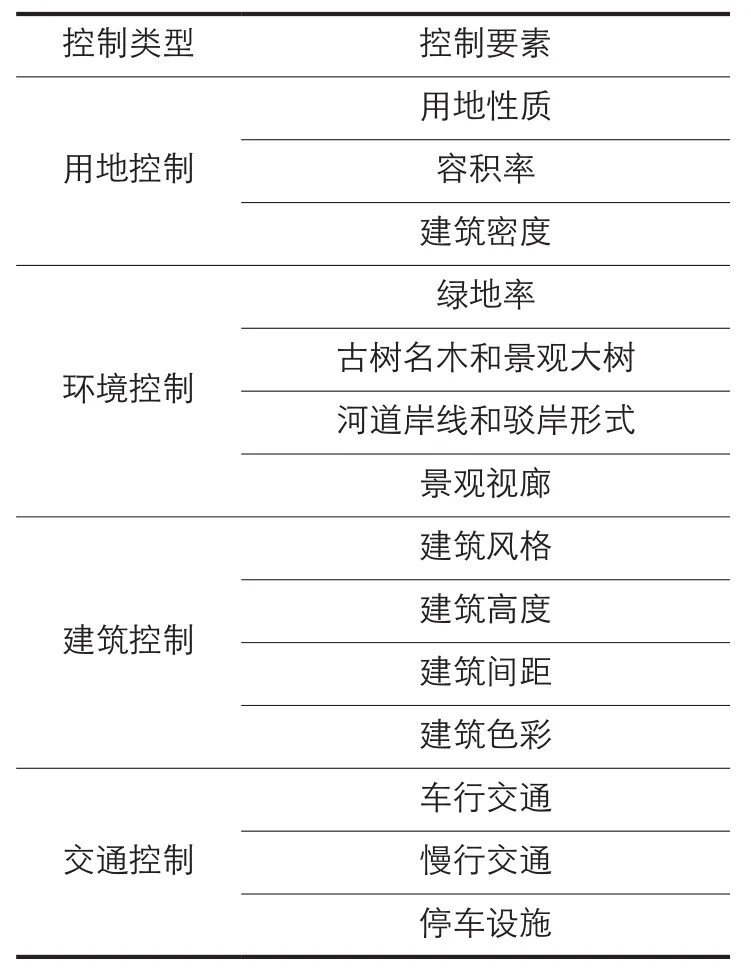

面对千差万别的保护对象,控制指标需根据实际情况增加灵活度,规划在对每个历史建筑文化价值作深入研究的基础上,实地考察研究历史建筑的空间特征,从历史建筑可控制的视觉范围、视景轴线或立面整体性出发制定相应的控制指标,包括用地、环境、建筑和交通这四方面(表1)。同时,对与历史建筑息息相关的非物质文化要素提出控制要求,如地名、民俗等。

4

5

1.2 微观层面

微观层面是对每个历史建筑紫线的具体落地,包括基本档案、保护范围、建设控制地带、规划控制指标和三维空间意向。

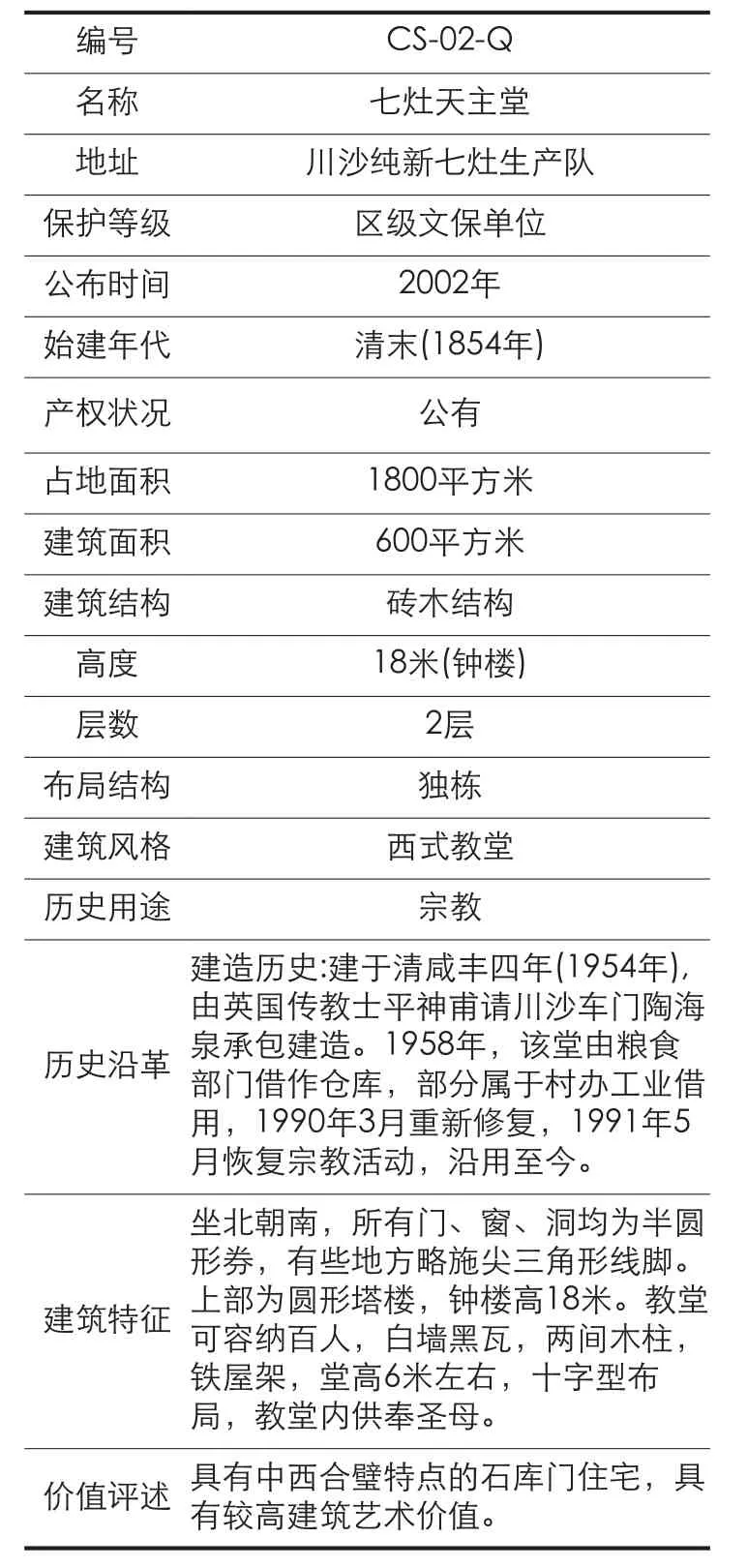

基本档案需包含的信息有编号、名称、地址、保护等级、公布时间、始建年代、产权状况、占地面积、建筑面积、建筑结构、高度、层数、布局结构、建筑风格、历史用途、历史沿革、建筑特征和价值评述。

保护范围和建设控制地带的划定需结合周边环境特征和已有的规划条件。

规划控制指标不要求面面俱到,需根据具体情况有针对性的选取。

三维空间意向是以直观的方式展示建筑的历史风貌和周边环境的空间格局。

规划分为总则和分图则两部分,总则起到宏观指导的作用,分图则是对每个历史建筑的具体落地。

2 规划实践

《浦东新区紫线规划》启动于两区合并前,规划范围为原浦东新区行政辖区,即570平方公里。历史建筑根据所处的地理位置分为处于历史文化风貌区内、独立分散两种类型。考虑到浦东新区两大历史文化风貌区(高桥和川沙)已批准风貌区规划,已对其中的历史建筑划定紫线,故本次规划对象为历史风貌区外独立分散的历史建筑,共计142处,其中各级挂牌历史建筑44处,预保留建筑98处。

2.1 现状分析

2.1.1 浦东历史文化解读

浦东自成陆以来,已经走过了一千三、四百年的沧桑历程,留存下来的建筑记录了浦东的发展和变迁,反映了浦东文脉延续演进的历程,是重要的文化资源和不可再生的珍贵遗产。浦东开发开放20年来,城市建设取得了令人瞩目的成就,但那些闪耀着浦东人文光彩的历史建筑,却渐渐湮灭在了建设大潮中,逐渐淡出人们的视线。

通过对浦东历史文化脉络的梳理,浦东独具代表性且具有保护和发扬价值的文化概括为三大主题:乡土文化、海派文化和宗教文化。在长期的发展过程中,浦东发展出了营造之乡高桥镇、商贸重镇高行镇、清水鱼市小湾镇、书香古镇大湾镇、海鲜集市施湾镇、南仓古渡南码头和护塘古镇等富有浦东本土特征的地区文化。城市功能虽历经更新,这些文化特质仍能在保留下来的历史建筑和当地人生活中寻找到踪迹,已经深深扎根在当地人的记忆中,而历史建筑在其中起着记忆载体的重要作用。

2.1.2 浦东历史建筑特征分析

浦东历史建筑中,明末、清、民国时期建造的建筑所占比例较大。相对于浦西在开埠后陆续出现的洋行办公楼、住宅以及领事馆、教堂、银行、交易所、博物馆等众多建筑形式,浦东近代建筑形式相对较少。由于建设活动多是当年营造商的个体行为,浦东的历史建筑分布相对分散,不成规模。房屋布局一般由两到三进院落组成,内院为三合院或四合院,以封闭式院落为单位,沿着纵轴线布置,但方向不限于正南正北陆地,居中为厅堂,两侧为厢房。结构大都是立贴式砖木结构,小青瓦盖顶。

2.2 评价体系

2.2.1 建筑保护等级

浦东新区现有历史建筑保护等级包括国家级文保单位(1处)、市级文保单位(2处)、市优秀历史建筑(2处)、区级文保单位(20处)、登记不可移动文物(19处)和预保留建筑(98处)共6个等级。

2.2.2 建筑类型

浦东历史建筑按其历史使用功能可划分为居住建筑、祠堂建筑、宗教建筑、办公建筑和遗址墓地,其中居住建筑所占比例最大。

2.2.3 建筑使用情况

清末民初时期的历史建筑保存得较为完整,民初的有些建筑由于建成后一直有本家族的成员居住或解放后交由部队使用等原因目前建筑格局基本保存完整,其他存在不同程度的损毁现象。

2.2.4 周边建设程度

按历史建筑所处区域环境的建设程度分,历史建筑的环境可分为建设稳定区域、正在更新的区域和待更新区域,浦东历史建筑大部分位于正在更新或待更新的区域。

2.2.5 周边环境类型

按历史建筑所处区域环境的环境类型分,历史建筑的环境可分为商办区、工业区、学校、绿地、集镇和乡村。

2.2.6 规划控制情况

6

表1 控制指标表

按历史建筑所处区域环境的规划控制情况分,历史建筑的环境可分为已编控规并考虑到历史建筑、已编控规未考虑到历史建筑、已编控规与历史建筑有明显冲突和未编制控规。浦东大部分历史建筑所在区域已编控规但未考虑到历史建筑的风貌要求。

2.3 分图则

分图则的制定与土地利用总体规划中的分区管控要求相结合,根据土地利用规划中划分的基本农田区域和集中建设区,结合地区的开发动态,可将历史建筑分为“位于规划基本农田区域”、“位于规划集中建设区、已基本完成开发建设的地区”和“位于规划集中建设区内、待开发的地区”,三类图则的内容上各有侧重,受篇幅所限,本文选择“七灶天主堂”为例说明分图则的编制内容。

2.3.1 基本档案

在统一编号的基础上,梳理出七灶天主堂的基本信息(表2)。

2.3.2 现状及相关规划综述

七灶天主堂位于川沙六团镇纯新村二队(图6,图7),建于清咸丰四年(1854年)。是区级文物保护单位。近年经过修缮,现保存良好,仍作为教徒活动场所。

现状七灶天主堂周边情况包括:西侧和南侧均为吴家宅村,东侧为部分村办工业,南侧为七灶港。其中吴家宅村的建筑质量较差,有很多临时搭建的简易房。

该地块属于未开发的农村地带,未编制相应规划,其东侧为川沙现代都市农业示范区,根据《川沙现代都市农业示范区规划》,示范区的第三产业将利用农村风貌,发展体验农村生活、欣赏农村风光、参观特色农产品等休闲或主题旅游,七灶天主堂可利用自身风貌特色,结合村容整治,发展农村风光旅游业。

2.3.3 紫线划定

保护范围:由于该建筑处于川沙功能区域内,现状为保有原真性的村镇地带,有进行全面保护的客观条件,因此应该因地制宜,结合现状建设情况划定切实可行的相应范围。保护范围划定将该建筑所属的院落空间纳入,并为其留有一定安全距离,以确保建筑的真实性和完整性,范围内应进行严格保护。

建设控制地带:建设控制地带的划定综合考虑道路红线、周边现状建设情况、周边规划情况、主要立面方向、相似肌理建筑分布情况等,北至七灶天主堂北围墙,南至保护范围外20米,西至西面河浜边界,东至东面河浜边界。建设控制地带内如新建、扩建或改建建筑,应在建筑色彩、高度、形态、特征方面与历史建筑群相协调,严禁对建筑群造成破坏的建设项目。

表2 七灶天主堂基本信息登记表

7

2.3.4 控制指标

用地控制:现状七灶天主堂周边主要为村民居住用地,规划结合其实际用途,依然延续其宗教活动场所用地性质C9。

环境控制:建议在建筑东侧地块开辟小型广场和绿地,加植高大乔木,重视乔灌草的组合,创造多层次的绿化。结合绿化布置开敞空间,现状该历史保护建筑东侧的建筑质量较差,建议拆除部分临时搭建建筑,结合绿化形成开放的小型广场。

建筑控制:基于纺锤形控制法得出的建筑高度建议:建筑本体线范围内禁建区,保护范围内分为6米限高区和20米限高区,建设控制地带为30米限高区。

3 结语

本文对紫线规划的编制方法进行了创新和探索,主要体现在:

首先,搭建“总则+分图则”的紫线规划框架,在深度和广度上拓展紫线规划编制方法,突破了过去土地圈划的简单模式,提出了一套系统的紫线规划技术路线和图则标准。

其次,建立基于区域史维度的判断视角,改变孤立看待每个历史建筑的思维,将历史建筑的地理地图与文化地图相叠加,如营造之乡、南仓古渡、护塘古镇等,使散落在风貌区外的离散状态较高的历史建筑关联起来,并与地名等非物质遗产相结合,把单个历史建筑的保护放在区域文化保护的框架内进行分析。

最后,提出“两规合一”的建控地带用地管控思路,从城市发展的高度思考历史建筑周边地段的控制,改变静态看待历史建筑周边环境的思维,与土地利用规划中对集中建设区和基本农田保护区分区管控的刚性要求相结合,使建控地带管控与城市未来发展相融合,提高控制指标的前瞻性和适应性。

随着历史文化保护理念不断深入人心,紫线规划的重要性将日益凸显。和谐的建成环境离不开有效的规划控制和引导,通过紫线的划定和管控,可实现历史文化保护和城市功能提升的有机统一,在创造新的空间秩序的同时,城市特色也得以保护和延续。

[1]奚文沁,周俭. 强化特色,提升品质,促进保护与更新的协调发展——以上海衡山路—复兴路历史文化风貌保护区保护规划为例[J]. 上海城市规划,2006(4):44-48.

[2]王玮. 旧城改造中新老建筑的共存方式[J]. 上海城市规划,2006(5):41-43.

[3]冉凌风,谭峰,郝娟. 上海浦东新区历史建筑保护规划研究[J]. 上海城市规划,2006(6):37-41.

[4]上海市浦东新区规划设计研究院. 浦东新区历史建筑保护界限(紫线)规划[R].2010.

[5]张凡. 城市发展中的历史文化保护对策[M]. 南京:东南大学出版社,2006.

[6]张松. 历史城市保护学导论——文化遗产和历史环境保护的一种整体性方法[M]. 上海:上海科学技术出版社,2001.