主辅路并行的立体交通道路照明测试分析

2012-10-06王立雄

雷 源,王立雄

(1.天津大学建筑学院,天津 300072;2.天津市建筑物理环境与生态技术重点实验室,天津 300072)

0 引言

主辅路并行的城市立体交通道路具有显著的通行优越性,但针对立体交通道路照明的相应研究较少。考虑到北京城市建设水平较高,立体交通道路案例种类较多。本文以一些北京地区典型路段为例,涵盖各种典型主辅路并行的立体交通道路形式,分析国内主辅路并行的立体交通道路现状存在的问题,从而为日后的立体交通道路照明提供研究与设计依据。

课题研究采用数据测试、图像采集测试与主观评价结合进行的方法进行。

1 现场测试

数据测试采用规范中四点测量法,对立体交通道路中主辅道路进行网格划分与测量,分别进行照度均匀度的计算与评价。从而较为准确地了解不同道路断面下道路照明对不同车道所产生的影响与干扰。在测量的过程中道路车流量较大,因此在考虑安全以及相关因素后,对原有布点方式进行了适当简化。数据测试包括中关村深槽路段、航天桥立交桥等路段中路面照度存在明显缺陷的区域,下文以中关村北四环深槽路段为例进行分析。

1.1 道路现状

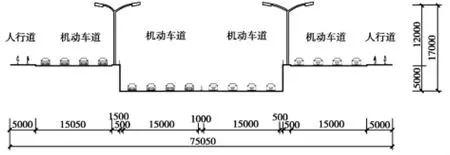

该路段位于北京北四环,联通中关村一桥与中关村二桥,属于城市干道。主路槽深5 m,双向八车道,两侧辅路各有四条机动车道及一条人行道。道路两侧辅路边缘安置有双头路灯,间距40 m,灯杆高度约为12 m,主路方向悬臂出挑2 m,辅路方向悬臂出挑1.5 m(见图 1、图2)。

图1 北京北四环深槽道路剖面

1.2 测试结果

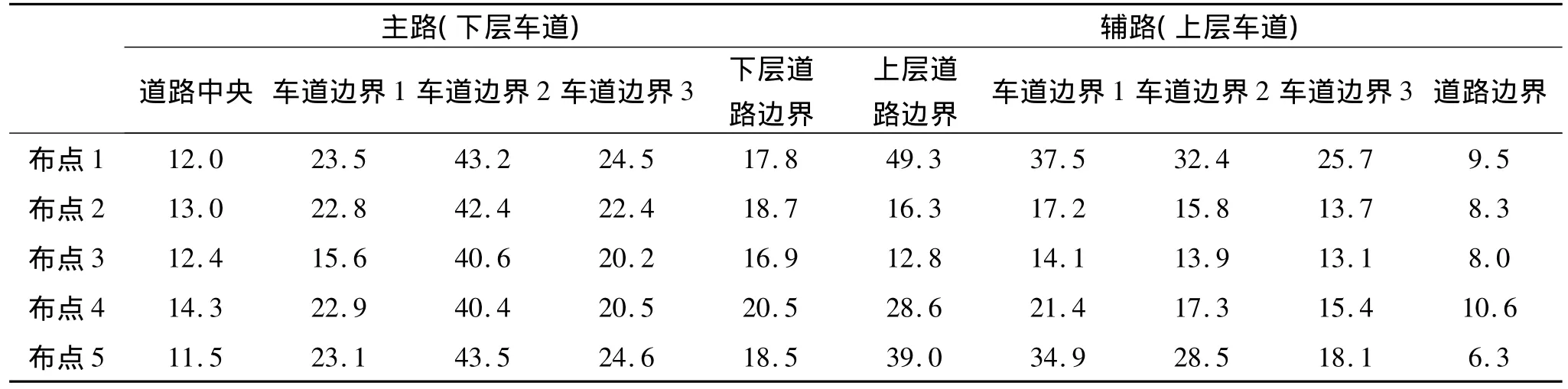

道路照度测试结果见表1所示:

主路车道(下层车道)平均照度Eav下=25.2 lx;

主路车道(下层车道)照度均匀度UE下=0.46;

辅路车道(上层车道)平均照度Eav上=18.7 lx;

辅路车道(上层车道)照度均匀度UE上=0.46。

图2 北京北四环深槽道路照片

表1 北京北四环深槽道路照度测试值(单位:lx)

可以看出,主路车道的照度均匀度相对较好,各点照度间没有明显的突变。辅路车道照度均匀度略差,路面有较为明显的光斑与“斑马现象”。这是由于主路路面距光源较远(下层车道),辅路车道路面距光源较近(下层车道)造成的。下沉式主路对辅路照明有一定的干扰。

2 图像采集与主观评价

图像采集测试与主观评价结合:SM光环境测试系统是采用图像处理技术进行动光环境测试的系统,本研究通过该系统对路面与环境亮度数据进行收集,辅助主观评价法对被调研路段的整体光环境进行评估;主观评价主要使用倾向性评价、语义差别量表法,考察驾驶员与行人对这些立体交通路段的路面亮度及均匀度、眩光、环境比等技术指标的主观感受,并通过数据的归纳统计,从而得到该环境视觉心理满意度的定量分析结果。

2.1 评价对象

主要以调查文件的形式对北京地区的各种形式立体交通路段进行主观评价方面的研究,调查问卷的问题涵盖对立体交通道路中各部分,包括上下层车道、人行道、绿化带、桥下空间的亮度、环境能见度、眩光、舒适性等方面的主观感受。通过SM系统的亮度测量对调查文件的准确性进行辅证,从而综合反映被测路段的实际光环境质量。

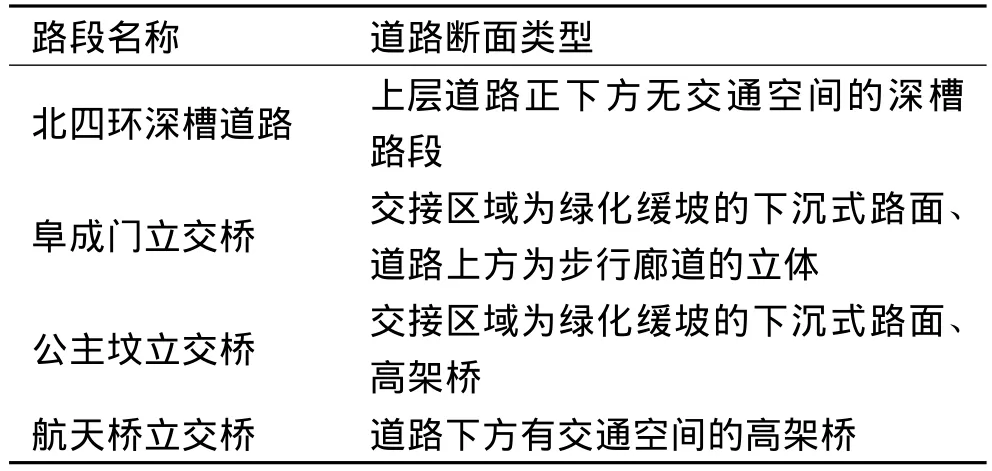

被调查区域包括:北四环深槽道路、阜成门立交桥、公主坟立交桥、航天桥立交桥(见表2)。

2.2 调查问卷

调查问卷包含以下八个问题:

(1)您认为该路段路面亮度是否舒适?

表2 主观评价路段与其道路断面类型

(2)您认为该路段路面的亮度是否均匀?

(3)您认为该路段在眩光方面是否舒适?

(4)您认为该路段桥洞/桥下廊道的亮度是否满足您的行车需要?

(5)该路段的照明能否满足预先看见路边准备穿越道路的行人或其他物体?

(6)您认为其他道路的路灯是否对您的行车产生了影响?

(7)您在行车时周边可直接看见的光源是否会对注意力或视线产生干扰?

(8)您认为该路段路灯的布置是否会影响您判断前方道路行进方向?

这八个问题中,问题1和问题2是关于道路亮度方面的;问题3和问题7是关于眩光方面的;问题4和问题5是关于“灰空间”的处理上的;问题6是关于不同道路间光干扰问题的;问题8是关于诱导性的。每项问题的选择答案采用A到E五级划分表示由差到优的主观感觉。

2.3 评价结果

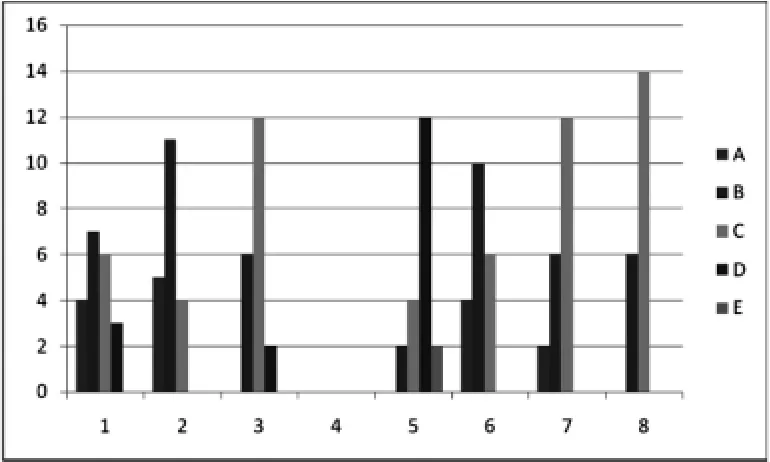

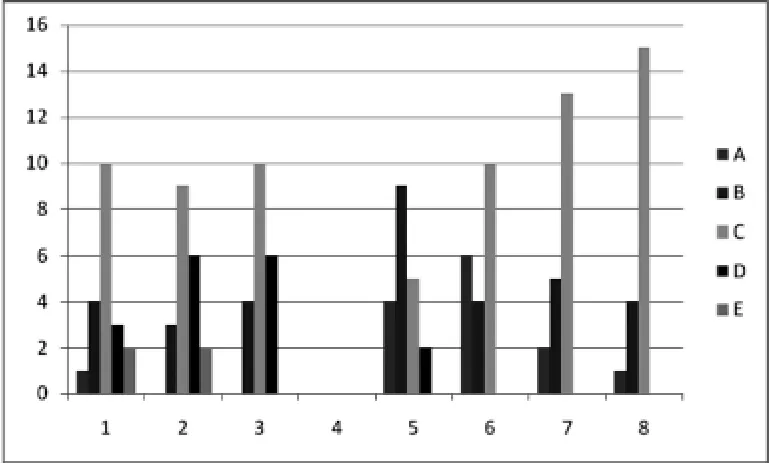

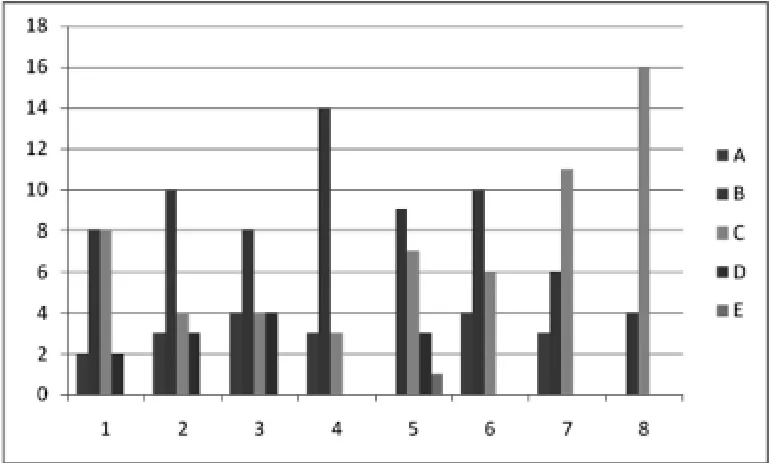

以上四个路段主观问卷调研评价结果如下:

图3 北四环深槽路段主观评价结果

图4 阜成门立交桥主观评价结果

图5 公主坟立桥主观评价结果

图6 航天桥主观评价结果

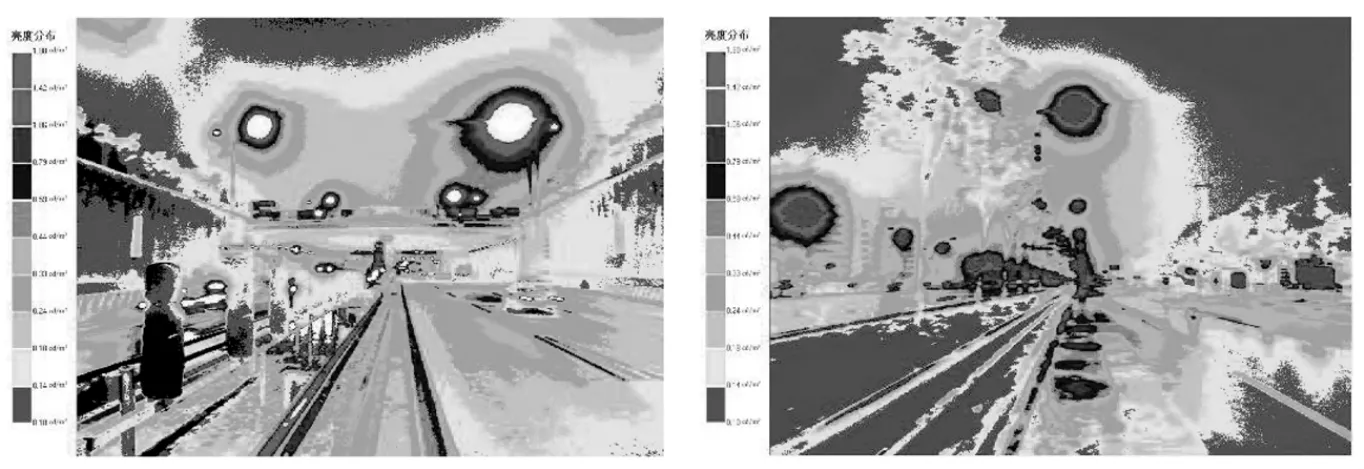

四个路段SM系统获得的环境亮度如下:

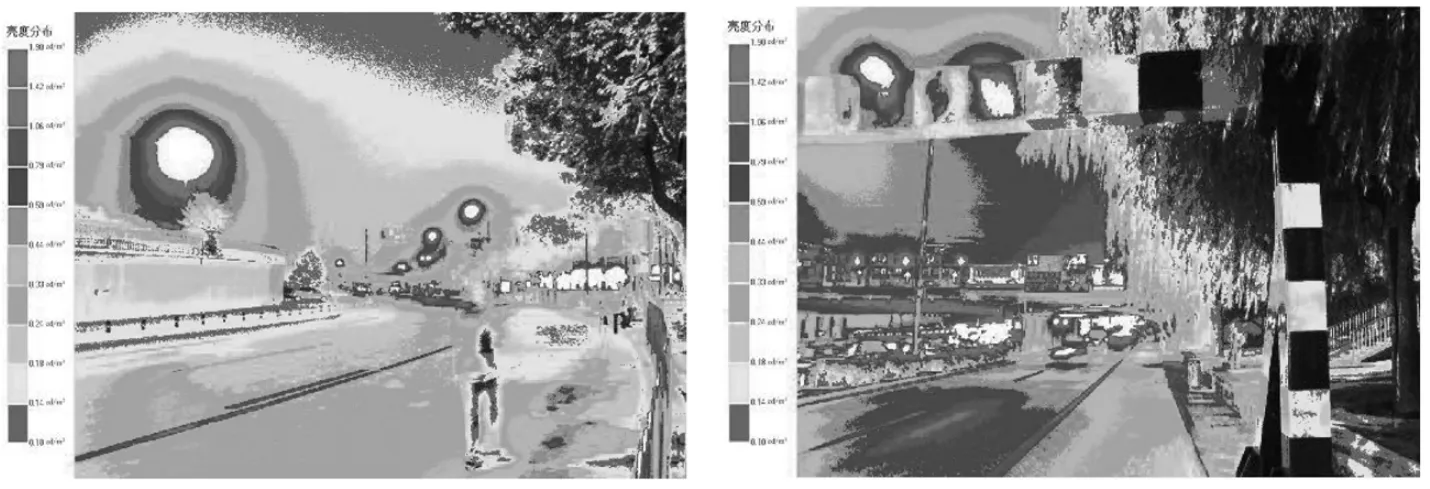

图7 北四环深槽路段主、辅路亮度分布

图8 阜成门立交桥辅路与绿化带亮度分布

图9 公主坟立交桥主辅路路亮度分布

图10 航天桥主路与辅路亮度对比

2.4 分析与结论

通过驾驶员与行人对几个被调研路段所分别提出的关键问题,可以发现以下问题:

(1)对于道路宽度较大的立体交通道路而言,由于高差的存在,仅布置两排路灯难以实现路灯光线对整个道路的有效覆盖,应根据高差存在的数量与复杂程度适当增加布灯点位。

(2)对于交接区域为坡状绿化带的立体交通路段,绿化带区域的环境比往往容易被忽视。绿化带中原本为方便行人而设计的楼梯、步道由于所处环境亮度较低,反而成为了道路交通安全的隐患之一。在立体交通道路照明的设计中,应在绿化带边缘进行补偿照明,或通过对绿化带进行景观照明设计提高绿化带周边区域的亮度,以满足道路标准中的环境比指标。

(3)对于存在桥下“灰空间”的立体交通路段,应在桥下廊道或桥洞中放置光源进行补偿照明,同时在桥洞口放置标识性光源进行提示。

(4)对于交接区域为混凝土墙壁等形式的上下层道路投影相切的路段,由于高差位置缺乏隔离带等缓冲区域,上下层道路路灯间对路面亮度的相互干扰是主要问题。在照明设计时应采用适当提高路面亮度或调整干扰光线等方式来减小干扰。

3 小结

本次调研发现,以被调研路段为代表的国内一些主辅路并行的立体交通道路存在一定的光环境缺陷。这些问题的产生,一方面基于立体交通自身的空间特点与周边环境特性,另一方面与国内照明研究在立体交通道路照明方面研究的关注度不高,基础资料匮乏有关。

开展立体交通的道路照明研究,一方面可为日后立体交通道路照明设计提供建设性的设计依据,进一步扩充道路照明的研究范畴,同时也能基于道路照明的角度,对立体交通道路的设计、建设提供策略,实现市政道路设计与照明设计之间的双向对接,避免道路照明中照明质量问题的出现。

[1]国家经贸委/UNDP/GEF中国绿色照明工程项目办公室中国建筑科学研究院.绿色照明工程实施手册[M].北京:中国建筑工业出版,2003

[2]肖辉乾,赵建平.城市照明若干问题的思考[J].照明,2008(4)

[3]毕倩,魏文信.城市道路照明评价[J].科技信息,2009(27)

[4]刘磊实.城市道路照明设计中失能眩光的计算与控制[J].照明工程学报,2008(3)

[5]CIE No.30.2,道路照明的亮度和照度的计算和测量,1982