创造理性:近代大学教学的规定

2012-09-27熊华军

熊华军

(西北师范大学 教育学院,甘肃 兰州 730070)

“在西方世界,从12世纪的波伦亚到巴黎到20世纪的斯坦福和东京8个世纪的大学生活中,没有别的变革堪与近代研究型大学的涌现和发展相比拟。”[1]以洪堡创立的柏林大学为代表,近代大学已成为提升国家核心竞争力的决定性力量。近代大学之所以能推动历史进步,在于它始终如一的以近代独有的精神——创造理性为旨归。

什么是创造理性?亚里士多德将理性分为理论理性、实践理性和创造理性。康德的三大批判也分别指向理论理性、实践理性和创造理性。在古希腊,理论理性是最高的。这儿的“理论”是洞见,那就是对于存在者是与非、真与假的认识。最高的洞见是“认识你自己”,这不是近代意义上的人的自我意识,而人要认识自己不是神而是人,不是不死的而是要死的,同时人要听从神的召唤。在中世纪,实践理性是最高的。这儿的“实践”不是劳动和工作,而是信仰。中世纪在它的信仰中也有理性,因为上帝就是理性自身。但上帝是善的上帝,且就是至善本身。在近代,创造理性是最高的。这儿的“创造”不是中世纪上帝的创造,而是人的主体的思想创造,那就是说,人这一思想主体取代了上帝的地位,成为世界的中心。用笛卡尔的话来说,就是“我思故我在”。所以,人与世界的关系具体体现为主体与客体的关系。主体是根据和基础,客体只是主体的对象,甚至只是主体自身的对象化和客体化。[2]简而言之,创造理性指人的主体性的发挥,主体性的人是世界的创造者。

笔者没有采用传统的“论从史出”研究方法,而从韦伯的“理性类型”研究方法展开论述。具体到本文中,就是以洪堡创办的柏林大学为“理想”的研究对象,①继而从大学教学要培养出什么人?为了达到大学教学的目标,大学应是什么?大学教师的角色是什么?应安排什么教学内容?应采用什么教学方法?从这几个教学要素出发,深描创造理性规定的近代大学教学的特征。

一、要培养出什么人

在近代,关于人的争论集中在唯理论和经验论争论中。以笛卡尔为代表的唯理论者认为,教育要根据人拥有的天生禀赋开展教学,以此激发人自身拥有的理性。以培根为代表的经验论者认为,教育就是创造环境,让学生在各种不同经验中成长。唯理论与经验论看似针尖对麦芒,实则两极相通,即把人这一主体看作世界的本体。②康德进一步调和了唯理论和经验论的观点,认为人的主体性就是创造理性:人是主体意味着人是世界的创造者,人之所以能创造世界,在于人自身的理性。总的来说,近代大学教学的目的是高扬主体精神。主体是“大我”,是自我意识,是创造理性。主体性一般具有如下几个属性。

1.自主性。自主性表现在两个方面:从人与自身的关系看,自主指自由,即人自己规定自己,独立地求真、向善、爱美。“使一切非理性的东西服从自己,自由地按自己固有的规律去驾驭一切非理性的东西,这就是人的最终目的。”[3]从人与外物的关系看,自主指自立。相对于自然,人的自立指人不再害怕自然,因为人是自然的主人。相对于社会,人的自立指人不受奴役,因为社会是人反抗剥削、压迫、独裁,实现当家作主的产物。相对于宗教,人的自立指人不再迷信,因为信仰也是人所创造出来的。“信仰的内容被置于悟性意识的面前,被悟性意识所分析、确定、整顿和阐释。可是,随着信仰的内容被思想所确定,这一内容便成为思维着的意识的对象,成为分析的、分解的悟性的对象。”[4]

2.批判性。批判性表现在两个方面:从人与自身的关系看,批判指人的自我反思。当人反思的时候,人就是自己。启蒙本意是“让理性的光芒照亮自己”,不断地以理性反省自己知道了什么、做了什么、希望了什么、人是什么。从人与外物的关系看,批判指独立思考,合乎理性的就接受,不合乎理性的就拒绝,即使是权威的规定。这是启蒙的第二层含义,“让理性的光芒照亮一切”,即主体要担当起最高裁判的角色,因为人是万物的尺度,他能动地确定判决的目标,制定判决的标准,同时采取行动。

3.创造性。创造性也表现在两个方面:从人与自身的关系看,创造指新人的出现,人要苟日新、日日新、又日新,只有这样才能推动历史的进步。就像费希特说的,“无限完善是人的使命。人的生存目的就在于道德的日益自我完善,就在于把自己周围的一切弄得合乎感性;如果从社会方面来看人,人的生存目的还在于把人周围的一切弄得合乎道德,从而使人本身日益幸福。”[3]从人与外物的关系看,创造指新物的出现,即生产出前所未有的东西,所以创造是非重复性的活动。创造既可以指发现迄今为止未发现的东西,也指发明世界上根本不存在的东西。

自主性是人之为人的潜在表现,是主体发挥批判性和创造性的前提。主体之所以能成为主体,就因为主体是自由、自立的存在物。人只有作为一个自由的人,一个自立的人,才能从事批判和创造的活动。一个没有自主性的人,必然自卑、自贱,阿谀奉承、趋炎附势,久而久之,他完全生活在别人的阴影下而无法自拔。反过来说,一个人的批判力和创造力越强,他的自主力也越强。批判性是人之为人的表征,是自主性的当下展现,是创造性的必然过渡。个人反思和独立判断的时候,个人的自主性显现出来,同时,也孕育着创造性。一个人人云亦云、卑躬屈膝,他就失去了自主性,也不会有任何创新的行为。创造性是人之为人要达到的目标,是自主性的完全体现,是批判性的现实显示。个人的自主性和批判性如何,不是看他说了什么、做了什么,而要看他说出了哪些新话、做了哪些新事。就像费希特说的,现在并不缺乏知识,而是缺乏行动,“行动!行动!——这就是我们的生存目的”。[3]

二、大学是什么

既然大学教学的目的是培养出主体性的人,那么大学是提升人的创造理性之源。无论是康德、费希特、施莱尔马赫还是洪堡,都从个体的人出发,探讨大学的性质。

1.从外部看,作为提升人的创造理性之源的大学是自治之地,这基于个人与国家的关系。从本体论看,个人先于国家而存在,国家是为了保障个人权利而组成的机构。国家与人的关系是:国家是手段,人是目的,国家要为人服务,而不是人为国家服务。国家存在的根据在于使个人的个性得到充分的和谐的发展。从认识论看,个人具有理性,他能认识和改造他所在的世界,因此国家要发展个人的认知能力。从伦理学看,国家的完善还需要个人的道德完善,只有每个人有良好的道德判断能力,国家才能越来越好,因此国家要担当起个人教化的使命。从美学看,审美力是人类不可或缺的一种能力,“没有它,任何精神文化都会黯然失色,趋于灭亡”。[5]

简而言之,国家的发展在于个人创造理性的发展。于是大学之用也是国家之用,因为国家的发展就看大学能否发展人的创造理性。洪堡把大学看作是国家稳定与繁荣的源泉,因为大学从主观和客观两方面发展了人的创造理性。从主观看,人的知、意、情能力的发展需要大学教育;从客观看,人的真、善、美品行的陶冶需要大学教育。为此,国家一方面要为大学的发展提供必要的物质支持和制度支持,如办学经费、教师聘任制等;另一方面不能干涉大学,因为大学以为科学而科学的原则开展活动。“真正的大学,应该由科学团体组成……科学团体,相对国家来说从根本上是一个私人团体一样,它被当作本来就是一件纯私人的事业。”[6]

2.从内部看,作为提升人的创造理性之源的大学是学术之地,这也是基于个人与科学的关系。自培根提出“知识就是力量”后,经斯宾塞的“什么知识最有价值,一致的回答是科学知识”论断的普及,近代教育家认为,人的发展与科学知识的发展息息相关。这主要体现在近代大学哲学系与其他系科的关系中。

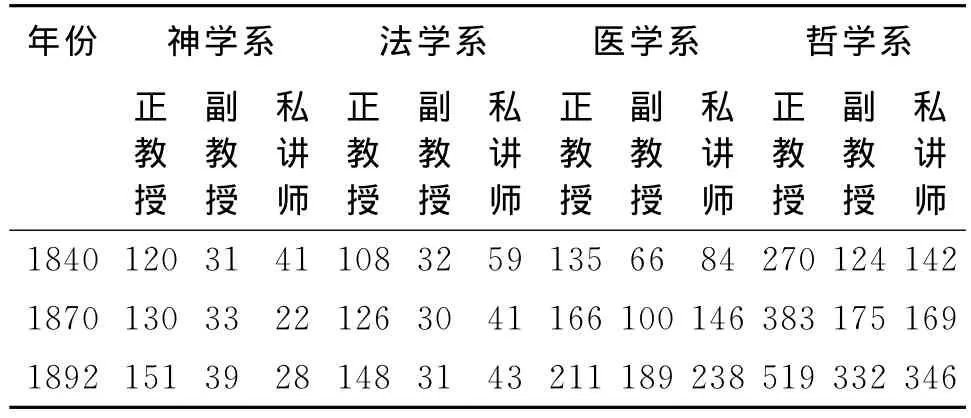

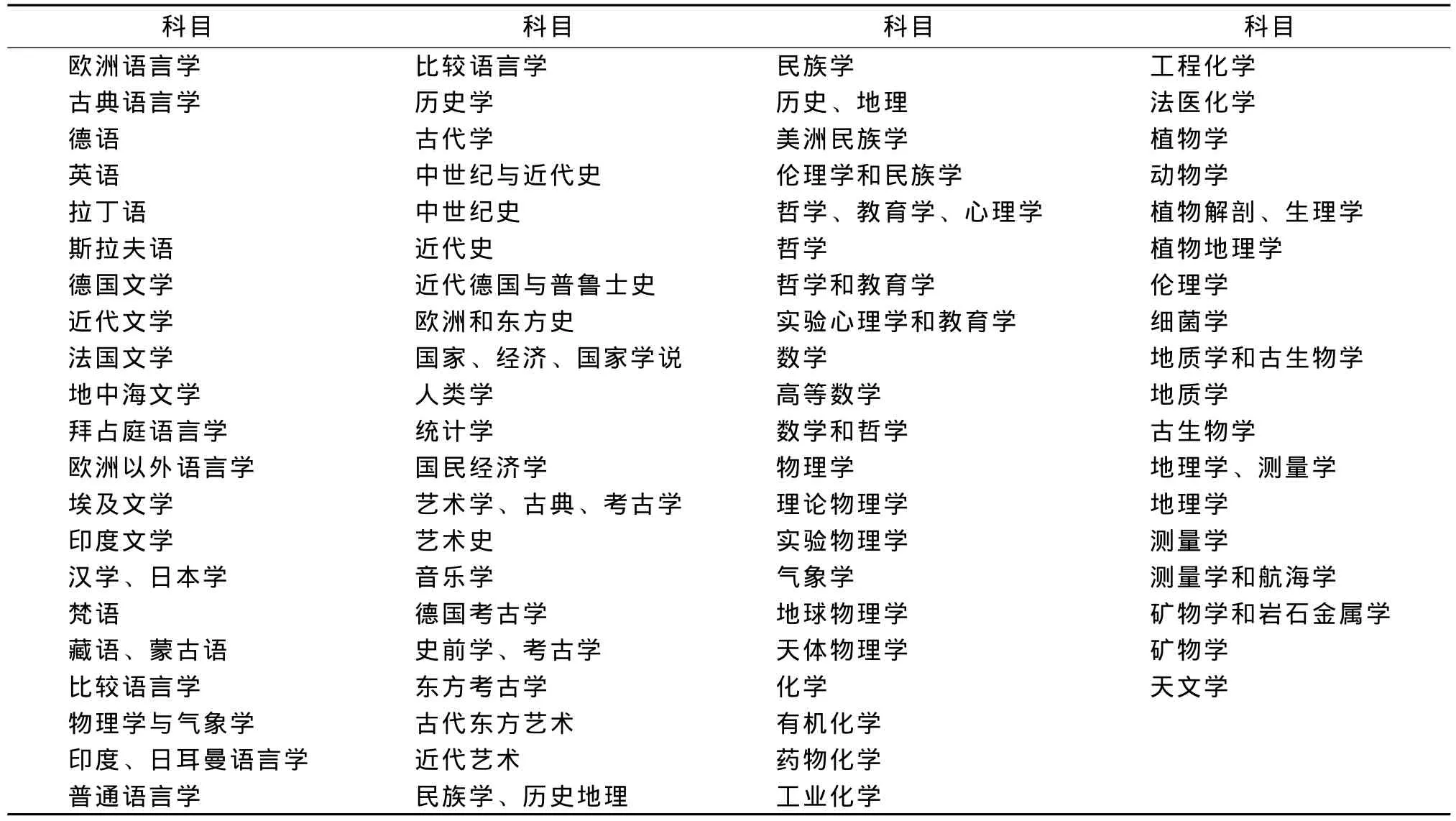

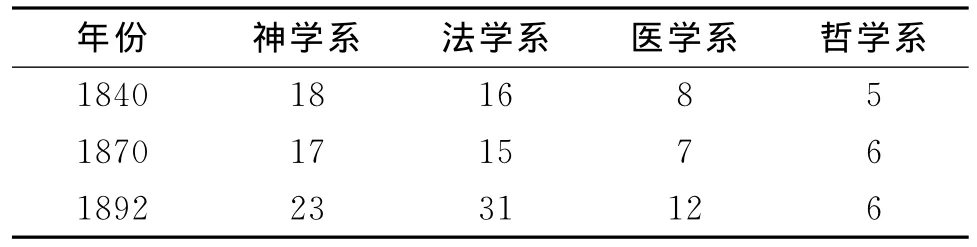

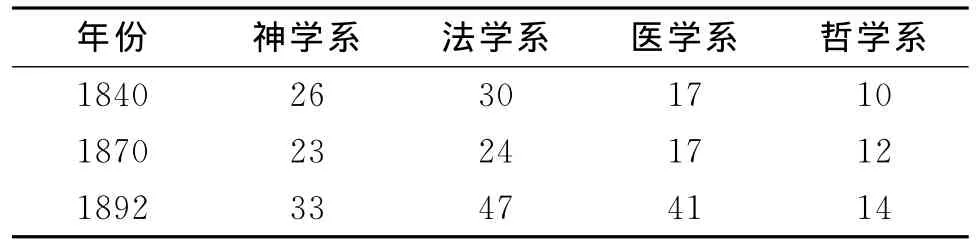

在中世纪大学里,神学系为国家培养牧师,医学系为国家培养医生,法学系为国家培养法官和律师,哲学系为国家培养公务员。一般来说,首先要学完哲学系的课程,然后才能进入医学系和法学系。学完医学系和法学系的课程后,才能进入神学系。可见,神学系凌驾于其他学系之上,处于控制地位(见图1)。经过康德批判后,哲学系一举摘掉“低级系科”的帽子,使得哲学成为神学、法学和医学的基础学科,哲学系成为大学的基础学系,其他学系须以它为基础。研究神学,需要宗教哲学;研究法学,需要法律哲学;研究医学,需要自然哲学(见图2)。洪堡认为,哲学系仅作为其他学科的预备系科不符合理性的原则,纯科学教育才是最重要的。于是,哲学系从昔日依附神、法、医等学系转变成为在神、法、医等学系之上、成为统合和评判各种知识的标准(见图3)。另一方面,专业教育不能凌驾于普通教育之上。于是,法学系不再训练开业律师,如何起草辩护状不是法学系的中心任务。医学系不再训练开业医生,如何治疗病人不是医学系的重要任务。神学系不再训练牧师,写一篇优美的布道文不是神学系的中心任务。哲学系不再训练公务员,而是科学研究的发源地,其教学内容和教学方法应成为其他学系效仿的榜样。哲学系的发达可以从教师和学生的人数反映出来。(见表1和表2)

图1

图2

图3

表1 德国大学各系师资状况(单位:人)

表2 德国大学各系学生总数(单位:人)

三、大学教师的角色是什么

近代大学教师是学者。培根区分了蚂蚁型学者、蜘蛛型学者、蜜蜂型学者。蚂蚁型学者只是“照搬知识”,没有什么新见解。蜘蛛型学者只知道在书斋里闭门造车,从不利用前人的知识成果。蜜蜂型学者吸收和消化前人的知识,然后在此基础上形成自己的独特见解。自康德提出学者的使命是“公开运用自己的创造理性”后,费希特从理论方面进一步完善了学者的使命,洪堡则从实践方面为学者搭建了践行自己使命的舞台。近代学者的创造理性可从两个方面加以论述。

1.从学者个体来说

从人与自然的关系看,学者是自然的探究者,“通过自己的活动、自己的发明创造才能,或者通过自己去利用他人的发明”[7]去认识和改造自然。那就是说,自然不再神秘,它有规律,这个规律能被认识。自然不再充满魔力,凭借技术可以加以改造。

从人与社会的关系看,学者的人格自立。学者不是国家机器上的一个零件,受国家规训。恰好相反,学者是自立的,是国家赖以自立的前提,因为学者是知识本身。学者“一方面应是某个特殊学术领域中的原创性思想家和富有创造力的探究者,另一方面,应能通过谆谆教导使科学精神内化到学生的思想之中,并将天才学生吸引到科研工作中来。”[8]那就是说,处于社会阶层中的学者,以知识传播与知识创新为自己的使命。同时,处于社会阶层中的学者,还应当引领社会的道德风范。

从人与精神的关系看,作为学者,其精神是自由的,不受宗教的束缚,同时宗教也被学者看作是一门学问,需要理性地探讨。约翰·科廷汉认为学者的精神自由表现在如下几个方面:第一,“相信正确使用理性能使我们超越朴素的、常识的世界观”;第二,“把宇宙看作一种有序的体系,其中的每一方面原则上都能为人类理智所理解”;第三,“被数学固有的清晰性和确定性所吸引,因而它同样被看作是建立完善的统一知识体系的模式”;第四,“相信自然界的必然联系”。[9]科廷汉的观点表明,启蒙时代的学者只相信理智判断,理智之外的东西都是他们所要抛弃的。

2.从学者群体来说

从学者与国家的关系看,学者具有阶层性。学者是一个阶层,这个论断由费希特论证。既然学者是一个阶层,那就意味着他们与国家之间有千丝万缕的联系。不过,政府规训制与学术自由性的关系如何处理呢?本-戴维认为,近代大学成功地解决了这个问题:第一,假学者是以个人独立的身份工作的,而不是以某个单位的成员身份工作。第二,学者的契约性义务是教学和研究。第三,科学研究是准备献身于斯的人的职业。[10]

从学者与宗教的关系看,学者具有世俗性。学者的世俗化表现在两个方面:首先是研究方法的世俗化。学者开展研究不再沿用中世纪的经院哲学的方法,而是用自然科学方法开展研究。其次是观念的世俗化。在马斯登看来,皈依上帝不再是祷告、配带十字架、朗诵《圣经》等纯粹的宗教活动,而是以科学造福人类。“任何职业的基督徒都可以按照上帝的呼召去服侍上帝,而不只有神职人员才能接受上帝的呼召。即使大学的学术活动与神学教育无关,它也可以成为荣耀上帝的手段。”[11]

从学者与文化的关系看,学者具有专业性。沙姆韦(David R.Shumway)等人认为,“大学到了19世纪就能垄断知识的生产和传播……它的标志是一般性的博学学会渐渐式微,更专门的建制兴起和各个科学学科的专业标准同时建立起来……德国的研究大学……不单只为科学家提供就业和经济保障,更加鼓励他们以自己的专业而不是以整个科学家群体来互相认同。”[12]学者的专业化表现在两个方面:首先是研究领域的专业化;其次是研究方法的专门化,即从思辨转向实证的方法。“以数学和实验方法为基础的自然科学,很快赢得人们的赞誉;甚至在普通教育领域里,人们也开始把解决和探索一切真理问题的希望,寄托在自然科学,而不期之于思辨哲学了。”[13]

从学者与学者的关系看,学者具有组织性。组织性一方面指各个专业有了自己的组织,如代表特定学科的专业协会——现代语言学会,使专业人员可以互通讯息。[12]另一方面指学者的任命到职业发展都有相关的组织制度的规定。如近代德国大学非常重视建设学者组织制度。学术任命一看独立研究能力,二看研究独创性,达到这两个要求的人才能取得大学授课资格。为了保证教授群体的创造力,德国大学建立“编外讲师”制度和“讲座制”制度。从“编外讲师”到教授是一条艰苦漫长的道路,只有那些愿意献身于科学的人才能成功,这样有利于学者群体的纯化。同时,讲座制赋予教授种种特权,从根本上保证了学术的自由和独立。

四、应安排什么教学内容

“教育者必须制造被教育者,使其不得不自然地意欲去做你所希望于他的事。叫没有羽翼的东西飞是徒费口舌的,无论你如何训诫它,它决不会从地上飞起半步,若要它飞,就得先让他长出精神的羽冀,使其练习、强化、游行自在,到了那时,它虽不受你的训诫,已不禁飘飘欲风,不得不欲飞了。”[14]也就是说,精神自主了,人也能自主。大学教学要培育出主体性的人,这唯有依靠“纯科学”。纯科学有如下特征:

1.经验性。在“知识就是力量”中,“知识”不是靠演绎而来的理论知识,而是靠归纳而来的经验知识。赫胥黎(Thomas Henry Huxley)说:“整个的现代思想都浸泡在科学之中,她告诉这个世界,上诉的最高法庭是观察和实验,而不是权威。她教导人们重视证据的价值。她正在创造对于不变的道德和自然规律的坚定信仰。完全地服从道德和自然规律是一个理智生物的最高目的。”[15]

2.古典性。通过古典知识来教化心灵。“在近代,人的精神只是通过把自己作为对象加以领会,也就是说,通过认识和同化古代古典作品中从内在方面来说与自己类似的精神,而达到自我意识,同时获得创作的能力。”[4]

3.非实用性。纯科学旨在训练学生的心智,培养学生的探究精神,让学生掌握科学研究方法,而不是把学生培养成某种实用性人才。“大学的所有成员,不论他是哪一个学院的,都必须把根扎在哲学系,如果学生们从一开始就把自己归入非哲学的哪一个学系,这是很糟糕的,所有的人都必须是初学者并热心于哲学。”[16]

4.整体性。在施莱尔马赫看来,大学的首要任务是让学生认识到科学的整体性及其内在的关联,“不是孤立地、而是在相互的联系中探索具体的现象,不使之须臾脱离与知识整体和全体的关联……这便是大学的任务所在”。[17]

采购计划子平台是现代企业物流采购管理平台构建中的一项重要内容。对于采购计划子平台的构建,首先要梳理采购的基本流程和标准,对物资参考成本指标体系进行设置,将企业生产计划以及物资消耗定额作为参考标准,监控价格涨跌变化规律,并根据实际情况,建立动态滚动管理模式,进一步增强系统的实用性及准确性。其次明确采购的基本原则和注意事项,减少采购计划制订错误,利用采购计划子系统将采购的具体内容等进行全面展示。同时,通过信息网络技术,对采购工作进行合理的逻辑分析和归类,提高采购计划管理的实效性。

5.永无止境性。“确实没有可以保证绝对无疑问和绝对无其他解释的知识。就是说,所有各科的知识,从最基本的原理到最微末的实际应用,都是在永无止境的发展和变化之中。”[13]在德文中,“科学”(Geisteswissensehaft)不仅指内在的精神科学,还指外在的自然科学,两者结合在一起,其实证性、道德性、非实用性、整体性、永无止境性体现在1892-1919年柏林大学哲学系课程设置中。(见表3)

表3 1892-1919年柏林大学哲学系课程设置

从上表可以看出,哲学系的课程设置有如下几个特征:首先,课程内容不仅包括人文和社会科学等知识,而且还引进了自然科学方面的科目。这81门课程,几乎囊括了除法、医、神等专业课程之外所有的高级学问。不过,哲学系中有关自然方面的课程,少于人文和社会科学方面的课程,并且直到20世纪初,仍然没有开设有关技术方面的课程,而且几乎所有的课程都强调基础理论的研究,反对科研的应用性和功利性。其次,与中世纪大学的课程作一比较,哲学系的课程内容以近代自然科学的理论和实验为依据。第三,哲学系开设的课程以培养出具有独立研究能力的学者为目标。

五、应采用什么教学方法

以柏林大学为代表的近代大学普遍使用的教学方式有三种:大班讲课、与助教合作开设的实习课、为经过选拔的学生保留的研讨班。[18]鲍尔生把近代大学教学的特征概括为如下几点:[13](1)教学与研究相统一、理论与实践相统一的科学精神已经进入所有学系的教学领域,教师和学生为科学而共处。(2)研究自由和教学自由已成为人所公认的原则。(3)旧日根据标准教材照本宣科的方法已被学术报告所代替,所谓学术报告就是系统地讲述科学知识,因为教授要讲述具有创见性的科研成果。(4)传统的论辩方法也被淘汰,逐渐由各种有关学术的课堂讨论所代替,这种课堂讨论不像辩论会那样专为肯定某项“既定真理”的教条,而是启发学生对于学术研究进行独立探索,其最后解决的办法是靠首创性的研究。(5)在大学中,一般用德语作报告,因为报告是教授个人宣读自己的研究成果。哲学报告和练习仍坚持用拉丁语。(6)古典文学的学习已不再以文学创作为目标,而是通过古典文学的研究来促进人类文化的发展。鲍尔生的结论可以从以下资料中反映出来:

1812年5月28日柏林大学语言学研讨班的规则指出:语言学研讨班是与大学密切相联的公共研究设施,其目的在于为有志于进行古典学研究的师生提供能够求得学问的多方面的训练(第一条)。其中学生人数为8名(最多不得超过10名)(第六条)。学生选拔应该通过严格的考试。研讨班的教学主要由练习和讨论组成。练习和讨论必须使用拉丁语。参加人员每周用2小时解释和评述古希腊和罗马的经典作品(第四条)。不难看出,研讨班主要是面向少数学生,在某个特定的领域进行学术研究。[19]

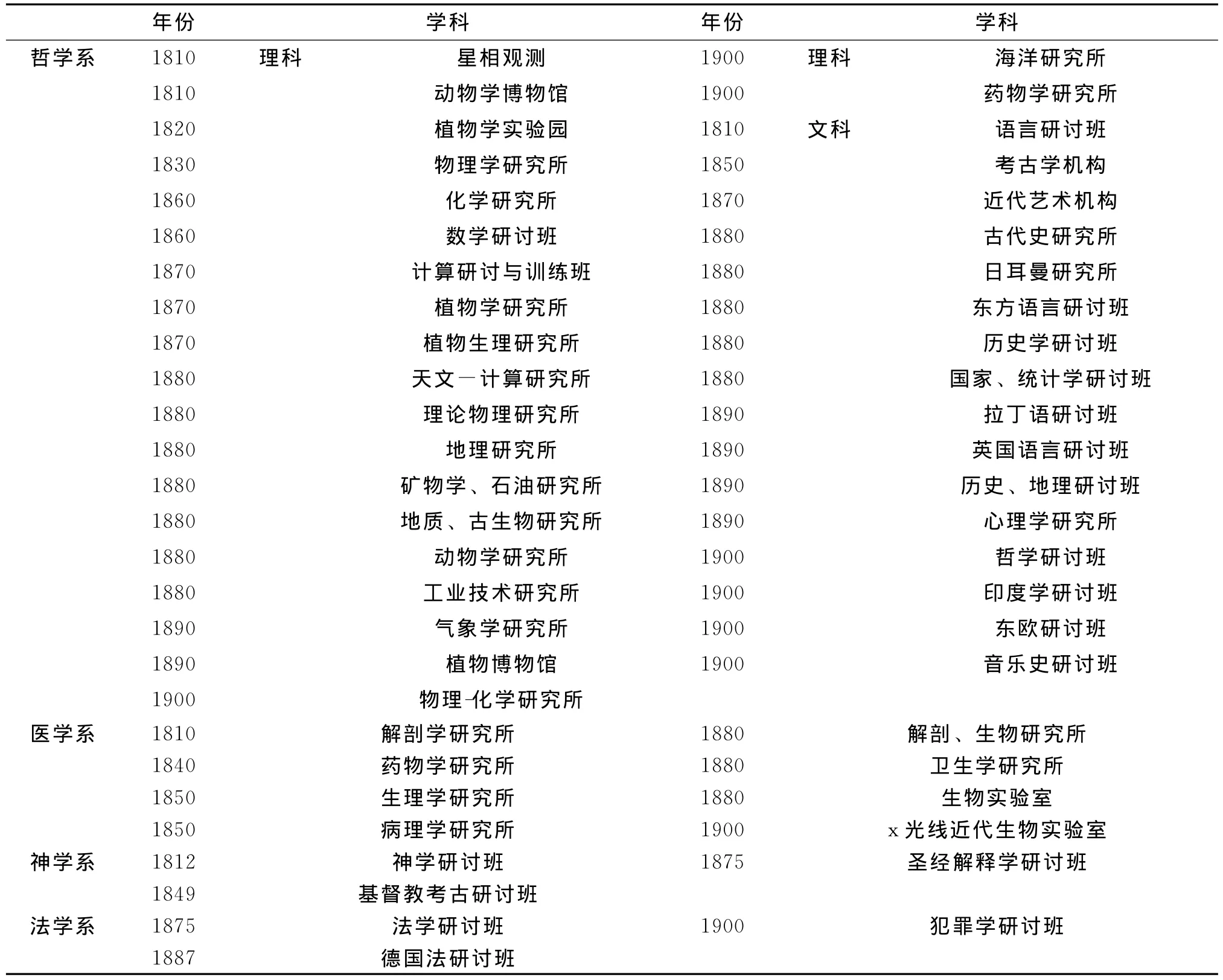

柏林大学建校后,相继开设了很多研究所和研讨班。(见表5)

表5 1810-1909年柏林大学相继开设的研究所和研讨班

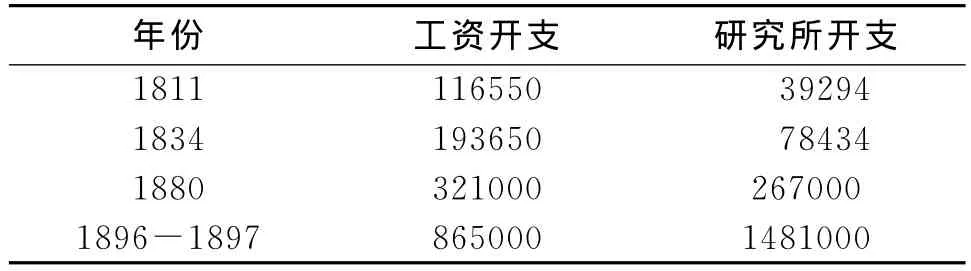

随着研究所、实验室、诊疗所等组织开设得越来越多,大学的经费预算出现了惊人的增长。在19世纪末期,研究所等组织的开支日益庞大,并且超过了教授的工资支出。(见表6)

表6 柏林大学教授工资和研究所开支对比(单位:马克)

表7 德国各系每位教师平均学生数量(单位:人)

表8 德国各系每位正教授平均学生数量(单位:人)

六、结语:创造理性作为近代大学教学的规定

“柏林大学的兴建,使旧瓶装入了新酒,旧瓶也因此破裂。古老的学府如此彻底地按照一种理念进行重塑,可以说是前无古人,后无来者。”[18]这个理念就是创造理性。这体现为:大学培养出来的人是立于世界之中的主体,他是自然的主人、道德的主人、信仰的主人和行动的主人;大学是创新精神之源,它给予创造理性生存的土壤;大学教师是敢为天下先的学者,作为个体的学者自觉地把自己与他物区分开来,以批判的眼光从事世界的探究。作为群体的学者相互协作,在科学的无人地带殚精竭虑;大学教学内容是精神科学和自然科学的有机结合,大大拓宽了知识的领域。更重要的是,大学教学方法始终贯彻教学与研究相统一的原则,大学教师和学生为科学而共处。“有一种常见的看法认为,由于大学性质方面的原因,德国的教授只对研究有兴趣,而对教学则轻描淡写。这种错误的看法无疑源于德国教授不采取灌输式教学这样一个事实。他的学生不需要任何这类方法,他自己则不屑于使用这类方法。人们从未背离过洪堡有关大学应将教学与研究结合在一起的思想。”[18]因此,作为近代大学教学的规定,创造理性主要表征为教学与研究的统一。正是教学与研究的统一,创造了近代大学的辉煌。“在过去的将近一个半世纪中,德国大学的教学与研究卓有成效。只要上述两项任务得到富有成效的结合,德国大学不管存在什么具体缺陷都仍将保持重要的地位。教学与研究的结合促进了英国大学的发展;教学与研究的结合促成了新世界(即美国,著者按)研究生院的诞生;教学与研究的结合也使工业生产、卫生保健及一切可以想象的实用性活动受益无穷。”[18]

[注 释]

① 之所以以柏林大学为近代大学的典型,基于著名教育史专家鲍尔生的论断。“德国大学洋溢着时代的新精神。这比任何其他因素都更有助于大学在文化生活和社会生活中占有前所未有的重要地位。与此同时,法国在大革命中,大学已完全被废止;英国大学则暮气沉沉,早已被人们视为落于时代之后,除供青年就学外,难以起任何更高明的作用。”参见弗·鲍尔生.德10,19.国教育史[M].滕大春,滕大生,译.北京:人民教育出版社,1986:84.

② 费尔巴哈和科廷汉都认为唯理论与经验论没有根本差异。参见路德维德希·费尔巴哈.费尔巴哈哲学史著作选[M].涂纪亮,译.北京:商务印书馆,1978.21;约翰·科廷汉.理性主义者[M].江怡,译.沈阳:辽宁教育出版社,1998:3.

[1]伯顿·克拉克.探究的场所——现代大学的科研和研究生教育[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001:1-2.

[2]参见彭富春.哲学与美学问题[M].武汉:武汉大学出版社,2005:122-128.

[3]费希特.论学者的使命,人的使命[M].梁志学,沈真,译.北京:商务印书馆,2003:11,12,57.

[4]路德维德希·费尔巴哈.费尔巴哈哲学史著作选[M].涂纪亮,译.北京:商务印书馆,1978:

[5]姚小平.洪堡特——人文研究和语言研究[M].北京:外语教学与研究出版社,1998:31.

[6]F.W.卡岑巴赫.施莱尔马赫[M].任立,译.北京:中国社会科学岀版社,1990:118.

[7]威廉·洪堡.论国家的作用[M].林荣远,冯兴元,译.北京:中国社会科学出版社,1998:40.

[8]Friedrich Paulsen.The German University and University Study[M].London: Longmans,Grean,&Co.,1908:163.

[9]约翰·科廷汉.理性主义者[M].江怡,译.沈阳:辽宁教育出版社,1998:10-11.

[10]约瑟夫·本-戴维.科学家在社会中的角色[M].赵佳苓,译.成都:四川人民出版社,1988:228.

[11]乔治·M.马斯登.美国大学之魂[M].徐弢,程悦等,译.北京:北京大学出版社,2009:33.

[12]华勒斯坦.学科·知识·权利[M].刘健芝,等编译.北京:三联书店出版社,2009:20,20.

[13]弗·鲍尔生.德国教育史[M].滕大春,滕大生,译.北京:人民教育出版社,1986:129,133,83-84.

[14]洪汉鼎.费希特:行动的呐喊[M].济南:山东文艺出版社,1988.146.

[15]Saffin,N.W.,Science,Religion and Education[M].London:Cowden Publishing co.,1973:201.

[16]F.W.卡岑巴赫.施莱尔马赫[M].任立,译.北京:中国社会科学岀版社,1990:119-120.

[17]陈洪捷.德国古典大学观及其对中国的影响[M].北京:北京大学出版社,2006:37.

[18]亚伯拉罕·弗莱克斯纳.现代大学论[M].徐辉,陈晓菲,译.杭州:浙江教育出版社,2001:278,272,278,275.

[19]黄福涛.欧洲高等教育近代化[M].厦门:厦门大学出版社,1998:139.