渤海海域新近系层序地层格架约束下岩性圈闭发育特征分析及精细刻画

——以石臼坨凸起明下段为例

2012-09-25王德英余宏忠于海波揣媛媛

王德英 余宏忠 于海波 揣媛媛

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海油田勘探开发研究院)

渤海海域新近系层序地层格架约束下岩性圈闭发育特征分析及精细刻画

——以石臼坨凸起明下段为例

王德英 余宏忠 于海波 揣媛媛

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海油田勘探开发研究院)

岩性圈闭预测与成藏研究是石臼坨凸起成熟区油气勘探获得新突破的关键。以石臼坨凸起明下段为例,在层序地层格架约束下开展沉积体系发育特征研究,创新提出并应用浅水三角洲发育模式,将研究区岩性圈闭划分为沉积型岩性圈闭和改造型复合岩性圈闭2种类型;在此基础上,通过层序地层格架约束下的砂体测井-地震响应特征分析,采用“五步法”砂体精细刻画技术,实现了对研究区岩性圈闭的识别与精细刻画。实际钻井结果表明,在石臼坨凸起新近系应用本文提出的岩性圈闭识别与精细刻画技术取得了丰硕的勘探成果,钻井地质成功率达到了100%,而且指导了又一个亿吨级油田的发现。

渤海海域石臼坨凸起明下段层序地层格架岩性圈闭发育特征分析精细刻画

石臼坨凸起是渤海海域最重要的含油气区带之一,其南、北侧紧邻渤中凹陷和秦南凹陷,处于油气运移指向的有利位置,已发现QHD32-6、NB35-2、QHD33-1等多个大中型构造圈闭型油气田(图1)。但随着勘探程度的深入,石臼坨凸起可供勘探的构造圈闭数量越来越少,构造圈闭的面积也越来越小。因此,通过勘探思路的转变及技术创新,在针对石臼坨凸起低幅构造背景下构造-岩性油气藏成藏规律进行探索与研究时,面对石臼坨凸起新近系纵横交错的砂体,如何把握岩性圈闭的有利成藏层段及有利成藏位置,如何在层序地层格架约束下精细刻画描述复杂岩性砂体,是石臼坨凸起能否取得有规模性的岩性油气藏勘探突破所面临的难题。

图1 石臼坨凸起区域位置图

1层序地层格架内岩性圈闭发育特征分析

1.1 沉积砂体发育特征

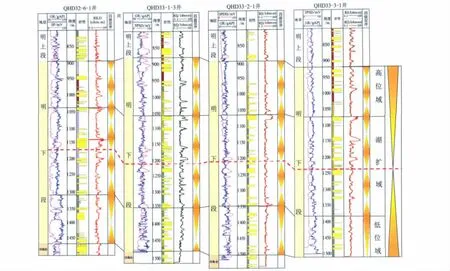

根据层序地层学理论,以钻井岩心、录井剖面和测井曲线分析为基础,结合测井-地震标定结果,进行地震与钻井的层序划分对比,可将石臼坨凸起新近系明下段划分为1个三级层序和6个四级层序,其中三级层序可进一步划分为低位域、湖扩域和高位域(图2),在此基础上建立等时层序地层格架,分析储集砂体分布及与不同级别湖平面变化的关系[1-4]。石臼坨凸起层序地层格架内沉积砂体的发育具有如下特点:①低位体系域由SQ1四级层序组成,四级层序内湖平面变化表现为快速上升后又缓慢下降,水体较浅,凸起大多暴露地表;测井曲线整体表现为齿状低平,自然伽马曲线表现为高伽马特征,呈现箱形和钟形;发育浅水三角洲平原水上分流河道和分流间洼地沉积相,砂、泥岩呈不等厚互层。②湖扩体系域由SQ1—SQ4共3个四级层序叠加组成,三级层序内湖平面变化表现为持续上升后进入下降阶段;测井曲线整体表现为齿状低平曲线;发育前浅水三角洲—滨浅湖和浅水三角洲前缘水下分流河道及分流间湾沉积,整体表现为厚层泥岩夹砂岩的特征;在湖平面上升阶段,可容纳空间持续增加,沉积物供应逐渐减小,砂体呈退积结构,向上砂体厚度逐渐减薄,泥岩含量增加,以发育前浅水三角洲—滨浅湖沉积为主;在最大洪泛面附近,沉积物供给增加,砂体呈加积结构,发育浅水三角洲前缘水下分流河道砂体,横向分布稳定,连续性好,在层序地层格架中具有很好的等时对比性;湖平面进入下降阶段早期,可容纳空间逐渐减小,沉积物供给逐渐增加,砂体呈进积结构,向上砂体逐渐增加,仍以发育浅水三角洲前缘水下分流河道砂体为主,横向连续性较好。③高位体系域由SQ5—SQ6共2个四级层序叠加组成,三级层序内湖平面快速下降;测井曲线整体表现为漏斗型及齿状低平曲线,为持续进积结构;发育浅水三角洲平原水上分流河道和分流间洼地沉积。

图2 石臼坨凸起明下段层序地层格架内砂体展布特征

1.2 浅水三角洲发育模式

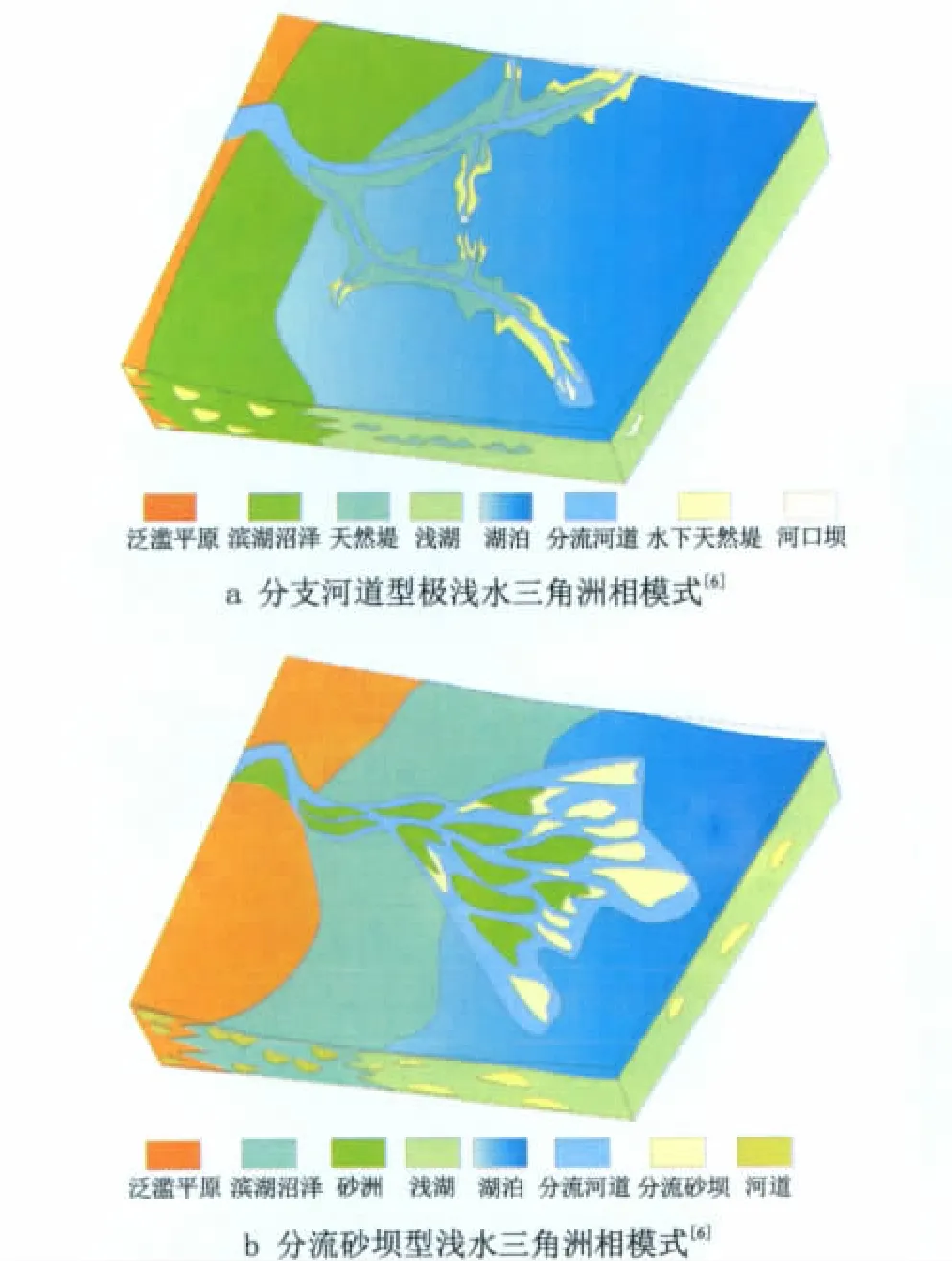

与正常三角洲相比,浅水三角洲具有水体浅、水底地形平坦、地貌斜坡不明显的特征[5]。通过对石臼坨凸起地质-地震综合研究分析认为,研究区内新近系明下段主要发育分支河道型浅水三角洲和分流砂坝型浅水三角洲2种沉积模式[6]。

分支河道型浅水三角洲沉积模式(图3a)发育在石臼坨凸起新近系明下段的低位体系域和高位体系域之中,沉积主体为分流河道和天然堤,三角洲外形呈现出明显的树枝状,朵体分散、朵体间不连接或通过决口水道连接。河道为顺直型分流河道,向湖内延伸且延伸较远。天然堤分为水下和水上两部分,两者在宽度上差别不大,河口区波浪作用较弱,泥砂沿河道堆积延伸,形成长条形伸入湖中,使得三角洲前缘呈条带状。由于湖水的水动力较弱,这种河道比较稳定,两侧发育天然堤,天然堤又起着约束水流的作用,使得河道能继续向湖里推进,天然堤沉积后迅速沼泽化出露水面。

图3 石臼坨凸起明下段浅水三角洲沉积模式

分流砂坝型浅水三角洲沉积模式(图3b)发育在石臼坨凸起新近系明下段湖扩体系域之中,沉积主体为分流砂坝,砂体受湖水改造作用影响,砂体席状化程度高,呈现朵状、坨状,朵体之间部位会发育分流间湾沉积,但常常因朵体增长而被填充,最终表现为浅水沼泽;而在朵体内部,基本上是连续沉积,朵体内部主要由分流砂坝构成,在分流砂坝间是分流河道沉积。

1.3 岩性圈闭发育特征

石臼坨凸起新近系明下段低位域和高位域主要发育分支河道型浅水三角洲,湖扩域主要发育分流砂坝型浅水三角洲,不同体系域内不同类型的浅水三角洲中发育的岩性圈闭类型同样存在一定的差异。根据岩性圈闭形成的主要成因类型,结合研究区岩性圈闭现今的特点,将石臼坨凸起新近系岩性圈闭划分为两大类:沉积型岩性圈闭和改造型复合岩性圈闭。

沉积型岩性圈闭可进一步划分为上倾尖灭型和古河道型岩性圈闭。上倾尖灭型岩性圈闭在石臼坨凸起新近系明下段各体系域内均有分布,主要是指砂岩储集体沿上倾方向尖灭、周围被泥岩等非渗透性层包裹或砂岩储集体上倾方向物性变差、自身侧向遮挡形成的圈闭;古河道型岩性圈闭分布在石臼坨凸起新近系明下段低位域和高位域之中,是指储集体主要为浅水三角洲分流河道型砂体,多呈宽度窄、狭长条带状特征,周围为泥岩等非渗透性层所遮挡形成的圈闭。

改造型复合岩性圈闭主要是指在原始沉积的基础上,受新构造运动的影响而改造形成复合岩性圈闭。该类圈闭主要分布在石臼坨凸起湖扩体系域中,砂体受湖水改造作用影响,席状化程度高,平面展布范围广,晚期受新构造运动影响[7-8],横向展布广的砂体容易受断裂改造,可进一步划分为断层-岩性复合圈闭和构造-岩性复合圈闭。断层-岩性复合岩性圈闭是指砂体储集层沿上倾方向被断层遮挡,其他方向被泥岩或物性因素等控制,或是受新构造运动影响而形成的晚期断裂切割封堵性砂体形成的圈闭;构造-岩性复合岩性圈闭是指以砂岩储集体为主要控制因素,在其高部位发育小型断块或断鼻型构造圈闭,构造圈闭面积小、幅度低,砂体整体形态和高部位构造圈闭处于区域大的构造背景之上。

2层序地层格架约束下岩性圈闭识别及精细刻画

在明确了石臼坨凸起明下段浅水三角洲内岩性圈闭发育特征的基础上,通过砂体的测井-地震响应特征分析[9-11],采取适用于研究区的“五步法”砂体精细刻画技术组合,实现对岩性圈闭的识别及精细刻画。

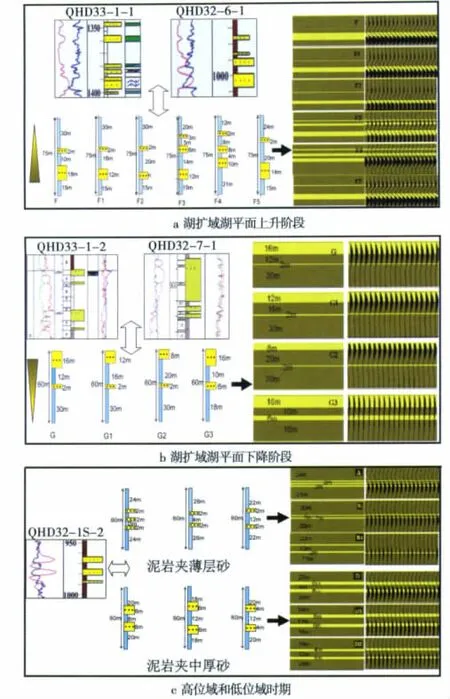

2.1 体系域内砂体的测井-地震响应特征分析

湖扩体系域内主要发育分流砂坝型浅水三角洲沉积,以改造型复合岩性圈闭发育为特征,湖平面上升与下降阶段,岩性组合的差异性导致地震响应特征不同。在湖平面上升阶段,岩性组合多为大套泥岩夹薄层砂岩(钻井统计:砂岩厚度2~14 m;泥岩厚度3~40 m),表现为退积样式,地震振幅特征表现为弱振幅、中弱振幅(图4a);在湖平面下降阶段,岩性组合为泥岩夹砂岩(钻井统计:砂岩厚度2~16 m;泥岩厚度3~40 m),沉积物供给表现为加积和进积样式,发育席状砂-分流河道组合,地震反射特征表现为中-强振幅(图4b)。料砂体描述困难较大。为了精细落实砂体形态,在明确砂体地震响应特征的基础上,以“模式为指导、层序为约束、平面找范围、剖面寻细节、属性作质控”为原则,总结出适合于该区的“五步法”砂体精细刻画技术组合,对岩性圈闭进行精细描述(图5)。

图4 石臼坨凸起砂体的测井-地震响应特征

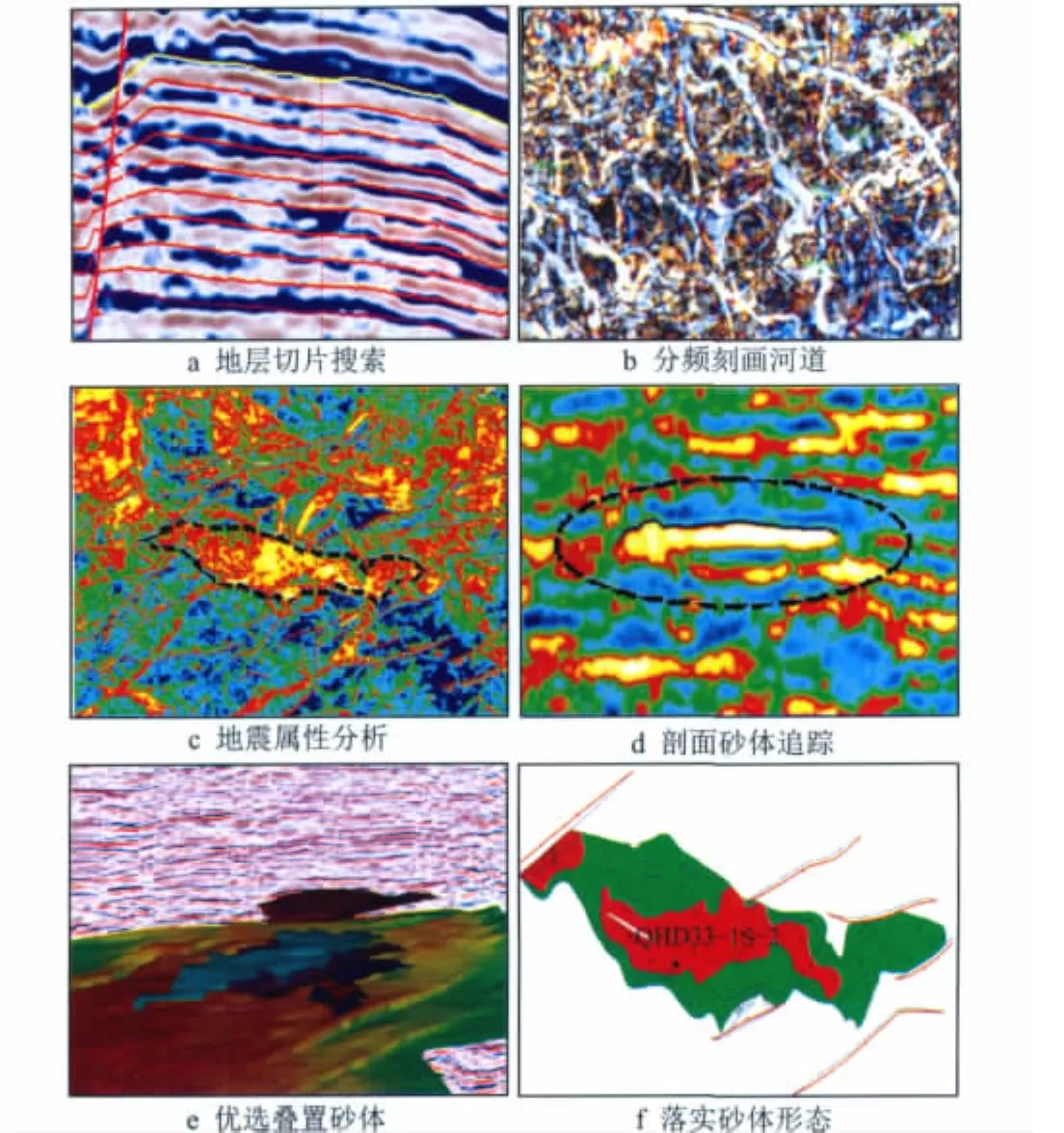

图5 石臼坨凸起区岩性圈闭精细刻画

高位体系域和低位体系域内主要发育分支河道型浅水三角洲,发育沉积型、改造型岩性圈闭,沉积物供给表现为进积样式,岩性组合整体上表现为砂岩与泥岩互层(钻井统计泥岩厚于砂岩:砂岩厚度2~6 m;泥岩厚度3~12 m),地震反射特征表现为中—弱振幅(图4c)。

通过砂体的测井-地震响应特征分析,明确了石臼坨凸起测井岩性组合和地震反射之间的对应关系,在精细解释时对砂体连通性的判别起到了重要作用,同时为不同体系域内地震属性的提取提供了依据,减少了地震解释的多解性与不确定性问题[12-13]。

2.2 岩性圈闭识别及精细刻画

石臼坨凸起新近系明下段浅水三角洲砂体大量发育,纵横交错,岩性组合多样,相变快,导致地震资

所谓“五步法”是指在区域沉积模式的指导下联合使用常规叠后反演、多属性地震反演、90°相移等多种地震数据,在层序约束下综合运用相干体技术、地层切片技术和地震属性分析等地球物理手段,由区域到具体、由面到点、由大到小、由粗到细地对砂体进行追踪和描述,具体做法为:①切片技术,区域搜索。根据明下段不同体系域内岩性组合特征,选取合适的时窗,利用地层切片技术大范围搜索砂体。如图5a所示,根据岩性组合的地震反射特征,针对不同体系域内砂体发育特征均匀分割其厚度产生振幅地层切片,也就是近似的沉积等时面,由此来分析砂体发育规模和展布范围。②综合分析,多中选优。地质-地震联合进行油气成藏条件综合分析,在众多砂体中优选出有利于油气成藏的砂体。③有利砂体,精雕细刻。平面上,利用分频技术、属性分析等多种地球物理手段整体控制砂体边界(图5b、c);剖面上,以反演地震数据为主,结合常规和90°相移地震数据,对有利砂体进行精细解释(图5d)。④潜力砂体,同期优先。在已钻井围区挖掘具有进一步勘探潜力的砂体,选取与已钻井钻遇的含油砂体为同期的砂体进行优先追踪刻画。⑤砂体挖潜,多层串联。结合三维可视化分析技术,对砂体进行追踪刻画,在考虑砂体平面展布要有一定范围的同时,综合考量纵向上能够更多兼顾相互叠置的砂体数量(图5e),优化井位部署(图5f)。

3应用效果

石臼坨凸起新近系明下段整体表现为低幅构造背景,发育浅水三角洲沉积体系,有利于形成岩性圈闭。近几年,针对该地区低幅构造背景下的岩性圈闭开展了一系列的勘探研究工作,取得了丰硕的勘探成果,钻井地质成功率达100%,先后发现了QHD33-1S、QHD33-2、QHD33-3、QHD33-4等多个油田,获三级石油地质储量上亿吨。例如,在QHD33-1S油田的发现过程中,地质综合分析认为在明下段湖扩域内发育构造-岩性复合岩性圈闭,通过地质-地震综合研究,采用“五步法”在地震剖面上进行精雕细刻,落实了一系列的岩性圈闭,并部署了井位,钻探获得成功(如在1—1 098 m砂体(图5f)钻遇9.8 m油气层)。目前在石臼坨凸起新近系应用岩性圈闭识别及精细刻画技术已经直接指导了一个新的亿吨级油田的发现,该技术今后可在渤海海域沉积环境相似的凸起区进行推广应用。

4结论

(1)石臼坨凸起新近系明下段可划分为1个三级层序和6个四级层序,其中三级层序可进一步划分为低位域、湖扩域和高位域。湖扩体系域以发育前浅水三角洲—滨浅湖沉积为主,在最大洪泛面附近发育浅水三角洲前缘水下分流河道砂体,横向分布稳定,连续性好,是该地区岩性圈闭发育最有利的层段。

(2)石臼坨凸起新近系明下段主要发育分支河道型浅水三角洲和分流砂坝型浅水三角洲等2种沉积模式。根据地质-地震综合研究分析,结合岩性圈闭形成的主要成因类型,可将石臼坨凸起新近系岩性圈闭划分为两大类:沉积型岩性圈闭和改造型复合岩性圈闭。

(3)根据石臼坨凸起新近系明下段不同体系域内砂体的岩性组合特点,建立了不同体系域砂体的测井-地震响应模型,并采用适用于该区的“五步法”砂体精细刻画技术组合,实现了对该地区岩性圈闭的识别及精细刻画,钻井地质成功率达到了100%,而且指导了一个新的亿吨级油田的发现。

[1]米立军,段吉利.渤中坳陷中浅层油气成藏特点及其聚集规律[J].石油学报,2001,22(2):32-37.

[2]田立新,余宏忠,周心怀,等,黄河口凹陷油气成藏的主控因素[J].新疆石油地质,2009,30(3):319-321.

[3]余宏忠,李建平,彭文绪,等.黄河口凹陷明下段浅水三角洲沉积与岩性油气藏勘探[J].大庆石油地质与开发,2009,28 (2):1-7.

[4]于海波,牛成民,彭文绪,等.黄河口凹陷新近系断裂-砂体控藏分析——以垦利3-2构造为例[J].中国海上油气,2010,22 (3):149-154.

[5]朱伟林,李建平,周心怀,等.渤海新近系浅水三角洲沉积体系与大型油气田勘探[J].沉积学报,2008,26(4):575-582.

[6]张昌民,尹太举,朱永进,等.浅水三角洲沉积模式[J].沉积学报,2010,28(5):933-944.

[7]龚再升,王国纯.渤海新构造运动控制晚期油气成藏[J].石油学报,2001,22(2):1-7.

[8]周心怀,牛成民,腾长宇.环渤中地区新构造运动期断裂活动与油气成藏关系[J].石油与天然气地质,2009,30(4):469-475.

[9]纪学武,夏义平,康南昌,等.岩性地层圈闭识别工作步骤及配套技术[J].石油地球物理勘探,2008,43(1):101-106.

[10]李庆忠.岩性油气藏地震勘探若干问题讨论[J].岩性油气藏,2008,20(2):1-5.

[11]张江华,林承焰,王友净.地震地质精细预测技术在岩性油气藏勘探中的应用——以大港滩海张东地区为例[J].石油地球物理勘探,2009,44(2):206-211.

[12]王西文.岩性油气藏的储层预测及评价技术研究[J].石油物探,2004,43(6):511-515.

[13]张明振,谭明友,王兴谋.济阳坳陷第三系隐蔽油气藏储层预测配套技术[J].地球物理学进展,2005,20(1):42-48.

(编辑:周雯雯)

An analysis and refined depiction of lithologic trap development under the framework of Neogene sequence stratigraphy in Bohai water:a case of Lower Member of Minghuazhen Formation in Shijiutuo rise

Wang Deying Yu Hongzhong Yu Haibo Chuai Yuanyuan

(Bohai Oilfield Exploration and Development Research Institute,Tianjin Branch of CNOOC Ltd.,Tianjin,300452)

Lithologic trap prediction and hydrocarbon accumulation research are the key to making a new breakthrough of hydrocarbon exploration in the maturing zone of Shijiutuo rise.Taking Lower Member of Minghuazhen Formation in the rise as a case,the development characteristics of sedimentary systems was researched under the framework of sequence stratigraphy,and a model of shallow-water delta was proposed and applied innovatively so as to divide the lithologic traps into two types,i.e.the depositonal type and the reworked-compound type.Furthermore,through analyzing the logging-seismic responses of sand bodies under the framework of sequence stratigraphy,an identification and refined depiction of lithologic traps were achieved in the study area by using“the five-step method”of refined sandbody depiction.According to the drilling results,the application of the technique to identify and depict refinedly lithologic traps has led to rich achievements of Neogene exploration in Shijiutuo rise,with the geological drilling success ratio up to 100%,and the discovery of a hundred-million-ton-level oilfield been guided.

Bohai water;Shijiutuo rise;Lower Member of Minghuazhen Formation;sequence stratigraphy framework;lithologic trap;development characteristics analysis;refined depiction

王德英,女,高级地质师,主要研究方向为沉积学与石油地质。地址:天津市塘沽区609信箱(邮编:300452)。E-mail: wangdy2@cnooc.com.cn。

2012-07-17改回日期:2012-08-21