会昌地震台相同测点倾斜固体潮观测之对比分析

2012-09-11赵爱平李传江周红艳

赵爱平,李传江,周红艳,吴 敏

(江西省地震局,江西 南昌 330039)

会昌地震台相同测点倾斜固体潮观测之对比分析

赵爱平,李传江,周红艳,吴 敏

(江西省地震局,江西 南昌 330039)

通过对会昌地震台2007-07~2011-06相同测点倾斜固体潮资料的对比分析,可以看出垂直摆资料质量稍优于水管仪资料,两种资料存在着一定的可比性。其主要的相同之处表现在于年变趋势动态、日变形态和降雨、强远震波动、潮汐因子的时间同步性上;而NS向线性倾变、潮汐因子定量化和高频信号频谱等方面存在一定差异。这种差异主要可能为观测山洞的环境条件和仪器工作特性的不同。为改善地倾斜资料高频信息记录能力,建议提高仪器采样率和改进仪器频率响应设计。

会昌地震台;倾斜固体潮;相同测点;潮汐因子;趋势分析;同震形变波

0 引言

地壳形变是地震构造活动中产生的可测地球物理场之一,固体潮汐是定点形变观测中最主要的观测和检验目标。由于地震前兆异常的复杂性,人们对各种前兆观测资料的客观认识就成了一项重要的基础性工作。在同一测点、同一物理量、使用不同的观测手段往往有不同的趋势变化,诸多问题都依赖于对观测结果进行剖析[1]。随着我国地震前兆台网建设的不断深入,开展了在同一台站采用不同仪器进行同一物理量观测的实践,这些测点一般相距很近(1米至数十米),本文称为相同测点,理论上,相同测点的同类观测资料应基本相同,但实际情况究竟如何呢?

“十五”期间,会昌地震台开始开展数字化形变观测,并在山洞同时安装了水管倾斜仪和垂直摆倾斜仪,进行定点地倾斜的对比观测,2007年3月完成仪器安装,同年7月正式投入运行。目前,两种仪器已连续运行4年多,产出了高质量的倾斜固体潮观测数据。本文从观测资料精度、潮汐因子一致性、长期趋势分析、降雨效应及强远震响应五方面,对这两种倾斜观测资料进行了对比分析,并探讨了两种资料间异同关系的原因,为更好地使用资料提供参考。

1 台址观测环境

会昌地震台是全国定点形变观测I类台,地理位置为东经115.82°,北纬25.62°,海拔205.3 m。台站处于北东向会昌盆地,盆地中主要为白垩系后形成红盆、堆积阶地,时代较新,该盆地属于由瑞金-会昌-筠门岭构造引起的断陷盆地,中部沉积以白垩系为主,两侧有震旦系岩层,并伴有花岗岩侵入。台站出露白垩系棕色砂岩、砾岩,东北部存在元古界混合花岗岩。附近主要构造为河源-邵武断裂带中段、瑞金-会昌-周田环状构造,该带具有发生中等地震的构造条件(图1),1806年1月11日曾发生会昌6.0级地震。由于受太平洋、欧亚、菲律宾等板块综合运动力影响,台站所处的赣粤闽三省交界地区是整个东南沿海地震区中地震最为活跃的地区之一,曾多次被列为全国地震危险区之一。

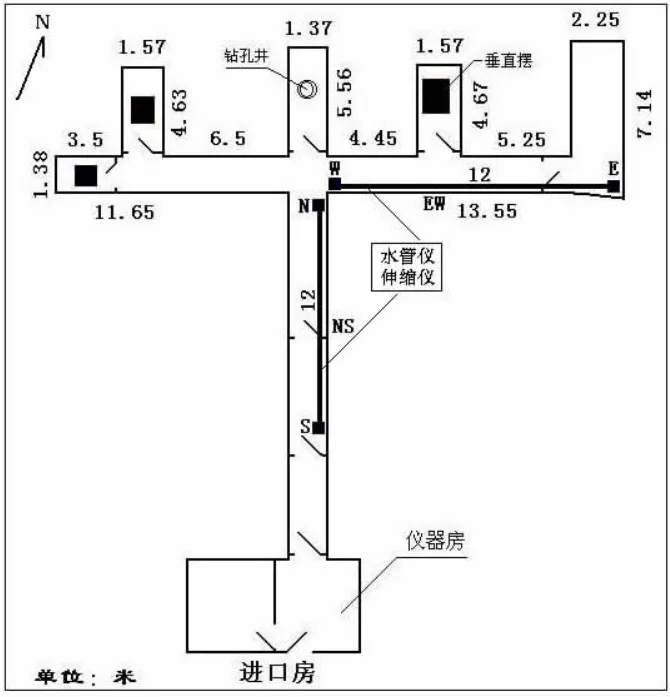

台站位于县城岚山公园山腰上,院前地势平缓,背部靠山,面积约0.012 km2,山体大面积基岩裸露,山洞上部覆盖第四系粘土,洞顶植被茂盛。山体岩性为花岗岩,坚硬、完整。山洞进深40 m,洞顶覆盖约30 m,洞内年温差小于1℃,日温差小于0.05℃。水管倾斜NS长12.07 m,EW长12.48 m,NS基线方位约338°,EW约68°,二者呈正交布设。水管倾斜仪测线处于山洞过道,由外至内先后有三道密封保温门,测量墩为石灰岩原岩墩,墩大小为0.8 m×0.6 m×0.5 m,下部与地下基岩稳定粘合,支撑墩为高标号混凝土浇铸,观测墩按规范要求做了隔震措施和泡沫保温层。垂直摆倾斜仪洞室处于东二侧室,与山洞过道由一扇密封门隔离,观测墩为2.2 m×1.0 m×0.5 m,为上世纪八十年代高标号混凝土墩,经长期干化,已与下部基岩完整融合,四周设隔震槽。垂直摆室距水管EW基线约5 m,距水管NS基线约13 m(图2)。

图1 会昌及邻区区域地质构造图Fig.1 Geological Structure of Huichang and Neighboring Areas

2 观测仪器与资料使用

水管倾斜仪是根据静止液面在重力作用下保持同一水平的特性,亦即与大地水准面相平行的水准面的原理,测量各点间的高程差,从而直接得到垂直形变或间接求得倾斜角度的变化[2]。垂直摆倾斜仪运用摆的铅垂原理来进行地倾斜观测。垂直摆在没有振动的条件下处于铅垂状态,当发生地面倾斜变化时,摆平衡位置发生变化,摆和支架之间的相对位置发生变化,电容式位移传感器的动片和定片之间的间距也相应的发生变化,通过传感器转换成电信号并加以放大,就可将摆的微小位移转换成电信号[3]。

图2 会昌台观测山洞平面示意图Fig.2 Schematic Plan for Observation Cave of Huichang Seismic Station

2007年7月以来,会昌台在山洞开展水管倾斜和垂直摆倾斜观测,配置有洞体温度和气温、气压、降雨量辅助观测。这两种仪器工作稳定,观测资料连续、可靠,资料完整率分别达99.20%、98.28%,仪器格值分别为:水管NS0.759 ms/mv,水管EW0.862 ms/mv;垂直摆NS0.0699 ms/mv,垂直摆EW0.0926 ms/mv。本文所选取的观测资料时段为2007年7月至2011年6月,根据研究的不同需要,分别采用整点值、分钟值采样率观测数据。同时,为客观对上述两种资料进行对比研究,笔者采用了文献 [4]的方法对部分水管倾斜观测资料按基线方位进行EW、NS归算,以利于同垂直摆倾斜同方向进行对比。

3 倾斜观测资料对比分析

3.1 资料内在质量分析

根据形变学科组对倾斜观测资料内在质量评定的做法,选取倾斜固体潮汐因子相对误差Mγ和去除倾斜潮汐响应的相对噪声水平M1两种指标。本文使用EIS2000软件[5]提供的Venedikov调和分析方法,分别计算了会昌台2007-07~2011-06水管倾斜与垂直摆倾斜的主要潮汐分波参数结果,并收集了该台站2010年两种倾斜资料的相对噪声水平M1数据,分列于表1、表2。

对总共1 277 d观测数据调和分析显示,垂直摆EW向各主要分波M2、S2、N2、O1、K1的观测振幅均大于水管EW相应分波,其中,周日波O1、K1潮汐因子差距较大,相位滞后因子差距不大,各分波的相对误差均小于水管EW对应分波;垂直摆NS各主要分波观测振幅均小于水管NS对应分波,周日波O1、K1潮汐因子要远小于水管NS对应分波,相位滞后因子差距不大,而各分波的相对误差均小于水管NS对应分波。2010年的365 d观测数据计算结果显示,垂直摆EW、NS的平均相对噪声水平M1是水管EW的89%和50%。

从表中可看出,会昌台垂直摆倾斜M2波EW、NS向Mγ分别为0.0017、0.0035,M1分别为4.2 ms、3.2 ms;水管倾斜EW、NS向Mγ分别为0.0065、0.0075,M1分别为4.7 ms、6.4 ms。两种倾斜观测资料均达到了倾斜观测I类台标准。从量化指标看,垂直摆倾斜仪两个方向的记录精度均稍高于水管倾斜仪,可见相同测点的水管倾斜仪观测精度不一定比摆式仪高,这与文献 [6]研究结果有所不同。

3.2 M2波潮汐因子时序及一致性分析

倾斜潮汐因子为潮汐弹性参数勒夫数的组合,潮汐因子的变化可反映潮汐形变或地壳力学状态和弹性状态的变化,从而判定地震前兆及周围地块介质的稳定性[7]。M2波潮汐因子月值序列常被用于地震前兆异常的判定指标[8]。本文采用中国地震前兆数据处理软件,分别计算了两种观测资料从2007年7月至2011年6月的NS、EW向M2波潮汐因子月值序列,并根据仪器运行状态和观测误差,对部分超差数据进行了剔除(图3),可保证在仪器正常工作的条件下进行M2波潮汐因子时序的对比,参数统计见表3。

表1 各主要潮汐分波参数结果Table 1 Parameters for Component Waves of Major Tides

表2 2010年倾斜观测资料相对噪声水平M1值Table 2 M1Value of Relative Noise Level of Tilt Observation Data in 2010

从数值上看,两种仪器的倾斜EW向潮汐因子和相位滞后因子接近,NS向潮汐因子差距较大。水管NS是垂直摆NS的1.7倍,平均值大于1,由于会昌台距海岸线最近处在260 km以上,固体潮不会受海潮影响,一般来看,潮汐因子不应大于1,水管倾斜NS观测值系统性偏大,需要检查仪器格值。从潮汐因子时序变化看,EW向在2008年1月至7月、2009年3月至2010年12月的运行趋势、转折时间较为一致,此期间的潮汐因子幅度较大的下降沿对应较多的300 km内的4.5级以上地震、台湾地区6级以上地震;NS向在2008年至2010年的运行趋势较为一致,潮汐因子平坦段对应较多的地震。二者运行趋势一致的约占50%,但从整体看,NS向相关系数为0.352,EW向相关系数更小,表明潮汐因子月值整体相关性不强,但在趋势转折时间上有一定的同步性。

3.3 倾斜长期趋势分析

会昌台倾斜资料长期变化有两种基本形态组合而成:①随季节变化的年周期动态,有明显的峰谷变化;②线性趋势动态,表现为以一定速率向某方向的线性倾变。

表3 M2波潮汐因子平均值及相关系数Table 3 Average Values of M2Wave Tidal Factors and Correlation Coefficients

图3 M2波倾斜潮汐因子月值时序对比曲线Fig.3 Contrastive Curve for Monthly Value Sequence of M2Wave Tilt Tidal Factors

会昌台两台仪器记录的倾斜EW向4年里长期趋势基本一致(图4)。①有4个明显的年变周期,峰谷时间同步,每年11月达到峰值,谷值时段为每年4月,经与气温、辅助观测洞体温度对比,与洞体温度同步变化,与气温有约3个月的滞后变化;年变幅度相当,水管EW为990 ms/a,垂直摆EW为770 ms/a。②二者线性趋势动态一致,均线性向W倾,与洞体温度的趋势下降一致,水管EW下降速率为500 ms/a,垂直摆NS为150 ms/a,水管EW下降速率更大。以上表明,倾斜EW长期趋势变化直接受洞体温度影响。

会昌台两台仪器记录的倾斜NS向4年里长期趋势相对EW向要复杂得多。①倾斜NS线性趋势变化明显不同,水管NS快速向S倾,下降速率为1370 ms/a,而垂直摆NS则缓慢向N倾,与水管NS相反,上升速率为110 ms/a。②由于水管NS受线性趋势影响,年变动态不易分辨,对水管NS作一般多项式去趋势法数学处理,可以显现水管NS的年变动态(图5),年变幅度约330 ms/a。垂直摆NS年变动态复杂,基本可以识别,年变幅约230 ms/a。二者与洞体温度有一定的同步性,但NS相对EW动态变化要难辨一些。

图4 会昌台倾斜EW长期趋势对比曲线Fig.4 Contrastive Curve for Long-term Trend of Tilt EW Components in Huichang Seismic Station

图5 会昌台倾斜NS长期趋势对比曲线Fig.5 Contrastive Curve for Long-term Trend of Tilt NS Components in Huichang Seismic Station

陈德福等[9]指出,由于太阳光辐射和地球运动,地壳表面和大气的温度发生变化,这种周日、周年的温度变化致使地壳上部不断地进行着倾斜运动即周日、周年变化。我们认为,产生倾斜年周期动态的内在原因是气温的年动态变化,气温控制洞体温度的变化,只是有一定的时间延迟,由于每年的季节温度变化的规律性,倾斜的年周期变化无疑具有稳定性,这是由组成观测山体岩层随温度变化而引起的应力应变状态变化决定的。会昌台EW、NS年周期变化基本一致说明两台仪器均能较好地记录观测山体的年变化,只是不同方向有一定的差异。线性趋势变化则表现为该测点处于趋势变形中,如形变场的趋势性倾向变化,或观测墩基础的逐渐稳定过程、仪器自身的零漂等,出现倾斜NS的反向线性趋势变化表明NS向情况较复杂,是水管NS观测墩不均匀稳定造成的,还是山洞内部NS向较明显的温度梯度造成?值得进一步研究。

3.4 强远震同震形变波分析

观测实践表明,水管倾斜仪和垂直摆倾斜仪均能清晰记录到强远震同震形变波。同震形变可定义为地震期间地球应变场的一种准静态的调整,当地震发生时,孕震体释放能量,在震区内外,特别在震中距较大的地区,仪器自然不可能记录到震源区的应变场调整,但由于地震动,使得各地的应变场也随之调整,这就是为什么在上千公里范围内的仪器都能观测到同震形变的原因[6]。通过对同一地震的同震形变波对比,我们可以了解这两种仪器对同震响应记录的异同,并分析造成差异的原因。现选取会昌台记录到的各方位的5个7级以上强远震,地震参数如表4,记录到的形变波有关参数结果见表5。

从上表可看出,两种仪器记录到的倾斜波动响应的起始时刻相同或相差1 min,初动方向完全一致,最大双振幅时刻在0~7 min之间,为地震波到达时的面波时段区域,与文献[10]研究的南昌台水管倾斜仪对强远震的倾斜波动响应一致,表明两种仪器对强远震的响应在时间上基本是一致的,初相基本是体波,最大相则是面波。而从响应幅度上,初动幅度水管EW平均是垂直EW的1.63倍,水管NS平均是垂直NS的2.67倍;最大双振幅水管EW平均是垂直EW的4.28倍,水管NS平均是垂直NS的7.53倍;从持续时间上看,水管EW平均是垂直EW的1.21倍,水管NS平均是垂直NS的1.27倍。由此看来,水管倾斜仪在幅度上、持续时间上对强远震的响应要强于垂直摆倾斜仪。

表4 强远震地震参数Table 4 Seismic Parameters of Strong and Distant Earthquakes

?

在频域上,采用最大似然法功率谱法和ARMA模型功率谱法得到的结果基本一致,即上述5次强远震倾斜波动第一主频在3±0.5 min、5.5±0.5 min、13±1 min三个频段集中,第二主频在3±0.5 min、5.5±0.5 min两个频段集中,表明会昌台倾斜波动对震中距在1300~3500 km的强远震的主频分布较为稳定。而EW向主频较为一致的仅占20%,NS向主频较为一致的占60%。采用形变波动响应在前50 min数据作相关性分析,结果表明,波形相似性较差,最大的为2011年3月9日日本本州东海岸近海地震,倾斜EW向相关系数为0.475,其它地震倾斜相同方向的相关性则更弱。

综上表明,这两种仪器对强远震的波动响应在起始时刻、初动方向和最大振幅时刻有一定的关联性,而在细节上有很大的不同,这可能与两种仪器记录强震动引起的形变波动高频信息中有失真现象有关。

3.5 强降雨效应分析

降雨对定点形变观测的影响是多见的,尤其是强降雨。会昌台倾斜资料对当地降雨效应不是很明显,只有当降雨量很大时,才会有降雨效应显现,这应与观测山洞基岩性质和状态有关,由于山洞由不透水的花岗岩组成,基本排除了降雨通过对地下入渗补给方式影响局部地形变的可能,而主要以降雨对洞顶的瞬时应力变化和累积降雨量荷载方式影响局部地形变。本文收集了两次强降雨过程中倾斜观测的异常变化情况。

3.5.1 持续性强降雨

2008年3月31日会昌台周边地区降雨量达73.4 mm,两台倾斜仪器均记录到此次降雨响应过程。雨自3时17分开始下,连续下到第二天,时长近21 h,且各时段降雨量较均衡,期间,在6时43分、7时23分、9时31分、11时4分分别出现0.6、0.6、0.6、0.8 mm的瞬时强降雨极值,倾斜记录形态为叠加在固体潮背景上的高频波动,与正常背景区别较大,易于识别。经去潮汐处理,各测项记录图如图6。经一一比对,水管倾斜与垂直摆倾斜能同步且形态相同地记录到降雨效应,尤其是几次瞬时强降雨,EW向比NS降雨效应更大,在11时4分垂直EW为0.678 ms,水管EW为2.8 ms,垂直NS为0.407 ms,水管NS为1.48 ms,而正常噪声振幅分别为0.27 ms、1.04 ms、0.21 ms、0.58 ms,降雨效应是正常值的2~3倍。但这次降雨效应只有高频波动,未见明显的阶变、趋势变化等低频异常,可能是受降雨方式的影响。

3.5.2 集中式降雨

图6 2008年3月31日会昌台各倾斜分量强降雨效应Fig.6 Response of the Tilt Components to the Heavy Rain dd.March 31,2008

2009年7月3日,会昌台发生了一次典型的集中强降雨过程,在5 h内降雨达60 mm,最大的分钟雨量达1.3 mm,且大降雨量持续达半小时,对垂直摆和水管仪记录的形变影响除了前面提到的高频同步波动响应,还出现了如(图7,表6)的趋势变化。可以看出,集中式降雨对地倾斜影响是趋势性的,在影响起始的时间上具有同步性,而且降雨的直接时长基本一致,表明集中式降雨对地倾斜的物理过程均能有效地被记录到,形变形态都表现为降雨后的阶变,并且变形的幅度基本接近。

4 结论与讨论

理论上,相同测点的地倾斜观测资料应该相同或相似,上述各种比较项目应该一致,但实际情况却不完全类似,原因究竟是什么?

表6 2009年3月9日强降雨倾斜效应统计Table 6 Statistics of Tilt Response to the Heavy Rain dd.March 9,2009

图7 2009年3月9日强降雨对倾斜观测的影响Fig.7 Impact of the Heavy Rain dd.March 9,2009 on Tilt Observation

由于会昌台水管倾斜和垂直摆倾斜观测场地严格意义上不完全相同,EW方向上相距5 m,NS方向上相距13 m,这种测点上的不完全重合是不是造成资料差异的主要因素呢?从地貌上看无小型断裂从山洞中穿过,洞外裸露基岩为较完整花岗岩,台站的地下流体井、钻孔应变井揭露的地层结果看,会昌台地下102 m以上主要岩性为花岗岩,仅局部发育小型基岩裂隙,台站基岩总体完整;据测算,二者的理论倾斜固体潮相似率达99.999%;实测的强降雨同步响应亦表明测点附近的基岩具有整体性。因此,两种仪器所处的测点可视为相同测点,二者差别甚微。

总体上会昌台水管倾斜资料内在质量两方向均略低于垂直摆倾斜资料。主要原因可能有两方面:①水管倾斜仪观测基线越长,灵敏度不需要太高从而仪器稳定性越高,反之,基线越短,为达到观测精度需要调高仪器灵敏度,从而仪器噪声越大。EW、NS向观测基线仅为12 m多,基线偏短。②虽然山洞进深有40 m多,但水管倾斜NS向基线距洞口最远处为33 m,最近处仅22 m,且水管S端与外界只有2扇密封门,更易受洞外各种干扰源的影响,水管倾斜NS基线上不可避免地会有一定的温度梯度、气压梯度等,从而,该方向的年变动态复杂、线性趋势矛盾等可能与此有关。

根据文献 [7],水管倾斜仪主体内液面的固有运动时,可以认为液体是一个摆。液面振动固有频率由(1)式给出:

式(1)中,g为重力加速度,a为水管横截面积,S为钵体截面积,D为基线长度)

由公式(1)计算可得:会昌台水管倾斜EW、NS固有周期分别为:46.01 s和46.75 s,水管倾斜仪记录频带响应为46 s至零频。由于水管倾斜仪工作在临界阻尼时,根据式 (2):

可以估算两端液面达到平衡所需的时间t。对于D=12 m,可知衰减至2/10000时,需经历t=81 s,因此,仪器记录的短周期信息由于有额外信号的混入必然导致失真。

对于垂直摆倾斜仪,可看作是有固定摆长的单摆,其固有振动周期(仪器折合摆长L=10 cm,g为重力加速度),则T0=0.63 s,即仪器记录频响为0.63 s至零频。则从频响的角度看,垂直摆比水管仪有更宽的频带,即多出了0.63~46 s的频段,由于仪器采样率为分钟,根据采样定理,此段高频信息被过滤掉了。且仪器在摆体未设立阻尼装置,因此,在已记录到的高频信号中,必然叠加部分自由振荡噪声在内。

水管倾斜仪、垂直摆倾斜仪由于设计初衷是记录诸如固体潮等低频信息,而高频信号响应必然存在失真,这可能是强远震形变波卓越周期分布和形变波细节有较大差异的原因。综上所述,我们可以得到以下几点认识:

(1)会昌台垂直摆倾斜和水管倾斜资料在倾斜年变趋势动态、日变动态和强降雨效应、强远震响应和潮汐因子的时间同步性方面具有可比性,在日变校核、仪器标定、异常核实等常工作中具有相互校核作用。总体上,垂直摆倾斜资料稍优于水管倾斜资料。

(2)两种仪器记录的倾斜资料在NS线性倾变、潮汐因子定量化和高频信息频谱存在着一定的差异性,应与会昌台山洞观测条件和仪器工作特性有关,因此,深入研究台站观测环境对仪器记录的影响是资料使用的前提。

(3)两种仪器记录的倾斜资料的高频频谱信息存在失真,这跟仪器的工作模式和频率响应设计有关,为更好记录大震前可能存在的高频信号,可增大仪器采样率和改进仪器频率响应设计。

(4)水管倾斜仪在山洞进深浅、基线短时要注意采取相应措施避免干扰,提高观测资料质量。

[1]牛安福,江在森.我国地形变观测预报地震的现状及对地震预测问题的思考 [J].国际地震动态,2005, 317(5): 174-178.

[2]罗荣祥,杨惠荣,地倾斜观测资料的归算[J].西北地震学报,1995,17(1):77-79.

[3]吴翼麟,孔祥元.特种精密工程测量[M].北京:测绘出版社,1993.

[4]中国地震局监测预报司编.地壳形变数字观测技术[M].地震出版社,2003.

[5]蒋骏.地震前兆信息处理与软件系统EIS2000[M].北京:地震出版社,2000.

[6]陈德福,聂磊.液体静力水准仪及其应用[M].北京:地震出版社,2008.

[7]张跃刚,陈绍绪,李进步,等.地倾斜资料Nakai拟合分析的映震能力 [J].华北地震科学,2001,19(2): 35-42.

[8]范桂英,狄梁.常熟地倾斜几种预报方法及指标的探索[J].大地测量与地球动力学,2002,22(4):81-84.

[9]陈德福.地壳形变动力学观测与研究[M].海洋出版社,1993.

[10]赵爱平,李传江.南昌台水管倾斜潮汐观测对强远震地震波响应探讨 [J].大地测量与地球动力学,2005, 25(S1): 169~175.

Abstract:Through contrastive analysis on the Earth's tidal tilt data from Jul.2007 to Jun.2011 between DSQ water pipe and VS Vertical pendulum tiltometers in Huichang Seismic Station,the paper concludes that the quality of the vertical pendulum data is slightly superior to that of the water pipe data,in view of certain comparability between the two.The two said data are similar in the annual variation trend,daily variation form,as well as the time synchronization of the rainfall,wave motion of strong and distant earthquakes and the tidal factors,but are different in terms of NS-oriented linear tilt change,quantification of tidal factors and frequency spectrum of high frequency signals.These differences are probably caused mainly by different environmental conditions of the observation cave and performance characteristics of the instruments.As a result,it is suggested to improve the sampling rate and frequency response design of the observation instruments,so as to improve our capability to record high frequency information for the ground tilt data.

Keywords:Huichang Seismic Station;Earth's Tidal Tilt;the Same Observation Point;Tidal Factor;Trend Analysis;Coseismic Deformation Wave

Contrastive Analysis on the Earth's Tidal Tilt from the Same Observation Point in Huichang Seismic Station

ZHAO Aiping, LI Chuanjiang, ZHOU Hongyan, WU Min

(Earthquake Administration of Jiangxi Province, Nanchang 330039,China)

P312.4

A

1001-8662(2012)02-0121-12

2012-04-06

江西省地震局2009~2010年度 “新世纪优秀人才”基金专项、2010年度中国地震局三结合课题 “相同测点不同仪器的地倾斜观测之对比研究”

赵爱平,男,1974年生,工程师,主要从事前兆台网运行及前兆分析预报工作.E-mail:zhaoaip8000@sina.com.