国际淡水水库温室气体研究现状——水库温室气体研究国际研讨会后记

2012-09-11吴炳方

吴炳方 赵 炎 曾 源

(中国科学院遥感应用研究所)

2012年6月25日,为期7天的水库温室气体研究国际研讨会在北京落下帷幕。会上,来自国际水电协会(IH A)、加拿大魁北克水电(Hydro Quebec)、澳大利亚联邦科工组织(CSIRO)、挪威科技工业研究院(SINTEF)、瑞士联邦水质科学技术研究所(Eawag)、印度技术研究院(IIT)的专家展示了目前国际上开展水库温室气体研究最新的仪器设备,以技术培训的形式在宜昌三峡水库现场向国内中国科学院遥感应用研究所、水生生物研究所、测量与地球物理研究所、长江流域水环境监测中心以及三峡大学等参加单位介绍了设备的工作原理、方式以及具体操作,并与遥感应用研究所开展了多套设备的同步观测实验。随后在25日于北京举行的座谈会上,IHA淡水水库温室气体研究项目组专家、Hydro Quebec以及其它研究机构专家分别介绍了目前国际上水库温室气体研究现状,并对该研究领域的发展前景进行了展望。

水库温室气体排放研究始于上世纪90年代末,从早期对热带地区水库开展研究引发“水电温室气体排放水平高于火电”的热论,逐渐发展成为利用不同方法开展对水库温室气体的产生、排放等过程的机理研究。随着这一话题在国际社会不同群体间的扩散,近年来,各个国际研究机构对建立可比、一致性研究方法呼声越来越高,也推动了各国在水库温室气体研究这一领域的发展。纵观此次国际研讨会,不同研究机构对水库温室气体排放这一议题的研究已产生了新的变化,主要体现在:方法学上,不同研究团队之间求同存异,促使各国学者开始探讨不同观测系统在存在细微差别情况下观测结果的差异及其之间的联系,针对具体问题的新方法开始出现;关注重点上,不再局限于水库水体水气界面的排放速率,转而开始在流域尺度上探讨水库中产生温室气体的碳物质来源;不再局限于水库现阶段的温室气体排放毛排放量,转而通过各种方式探讨水库建设对温室气体排放的净影响。

1 国际上水库温室气体核心研究方法已趋于一致,新方法、新技术逐渐引入

此次会议期间,国外参加单位均采用了类似的“静态箱+Picarro温室气体分析仪”的在线分析系统。其中Picarro设备代表了目前温室气体分析领域较为前沿的技术手段,而通量箱观测方法,虽属传统的观测手段,但经历了各个团队长期的实践,对箱体的几何形态进行了优化设计,并根据关注的不同科学问题,给箱体增加了不同的附属设备开展专题监测。其中典型的是澳大利亚CSIRO在箱体下端安装了三维流速观测设备,用以获取通量观测时刻箱体下部水体扰动对通量的影响。通过这一研究,CSIRO也得出结论称在流动水体中,箱体沉入水下部分深度产生的水体扰动,将会在箱体覆盖水域距离箱体边缘10倍于入水深度的范围内产生影响,因此在进行箱体设计时,尽量使箱体覆盖较大的水面面积,同时在加大箱体在水流方向上的长度,以此尽量减小水体振动对观测结果的影响;挪威SINTEF设计了三个箱体的同步观测模式,可以实现在均一条件下观测结果间的相互验证以及在较大观测区域内不同水环境条件下通量水平的差异。

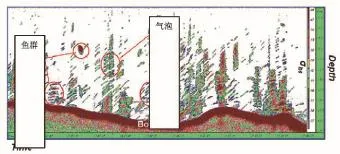

另外,其它技术的跨领域应用,也促使学者对水库的温室气体排放有了更全面的了解。加拿大EI公司设计的水气分离装置,通过水泵抽取不同水深处水体,通过水气分离分析溶解在水体中的二氧化碳和甲烷浓度,进而通过与大气中气体浓度的比较计算水气界面的扩散通量;瑞士Eawag利用Simrad回声探测仪开展了对通过以气泡方式排放气体的观测,Simarad通过固定在水面缓慢前行船只上的传感器向水底发出电磁波,通过电磁波在遇到水下物体或沉积物所反射回来的回波信号分析水下物体,通常应用于鱼类种群发现、鱼类生物量估算等。在水库温室气体冒泡排放的研究中,Eawag利用了鱼类和气泡在水体中完全不同的运行轨迹的特征:鱼类多为静止或水平游动,在捕捉到的回波信号中表现为一条横向的轨迹,而气泡为垂直向上,与船体横向的速度叠加后表现为一倾斜向上的轨迹(图1)。根据这一差别,可对产生气泡的数量、气泡体积等进行估算,结合在水气界面获得的气泡中甲烷气体所占的百分比,可对通过冒泡方式排放的甲烷进行总量估算。Eawag在赞比亚的Kariba大坝开展的研究表明,气泡排放可发生在不同的水深条件下,但气泡排放通量会随着水深的降低而减小,但是当区域内有富含有机物质的河流注入时,水体将产生持续的气泡排放。

图1 Simard系统获得的回波信号示意图(图片源自瑞士Eawag Tonya DelSontro博士的报告)

2 水库的温室气体排放是区域碳循环的一部分

新的技术手段和研究方法的应用,促使各国科学家在更大的空间与时间尺度上开展对水库温室气体排放的研究,研究重点从仅关注水气界面的排放通量,到考虑整个流域内不同生态系统间的碳物质的流动与平衡过程。

生态系统各个成分之间二氧化碳循环,是地球生态系统中生命现象的重要特征,各种方式的人类活动都将产生一定量的碳足迹。水库作为人类对天然水资源合理应用的一种方式也不例外。各国科学家已达成共识,水库产生的温室气体排放主要产生于水库蓄水淹没的植物与土壤中有机碳物质的分解,但在探讨水库温室气体排放强度的问题时,仅考虑这部分分解导致水气界面产生的气体排放是不完整的。从水库建设对流域所产生的影响而言,除淹没大量有机物质以外,还改变了水库内物质的沉积动态、改变了天然河道向下游水体输送物质的能力等。这些方面的改变都将导致水库以外更大区域内的温室气体排放动态,如原来可能将在下游水域通过温室气体排放的碳物质经大坝拦截后沉积下来等。因此科学对待水库建设对温室气体排放的影响,首先就需要对水库建成后对这几个方面的变化有全面的了解,这也是目前IHA/UNESCO淡水水库温室气体项目试图解决的一个重要问题。

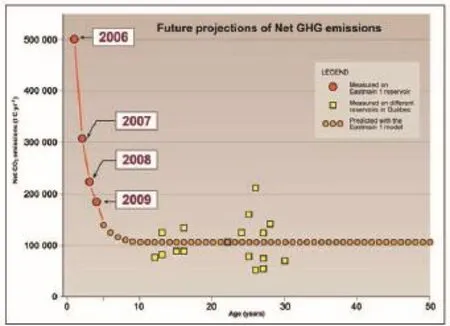

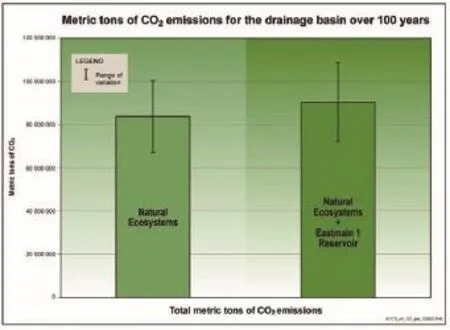

而在水库温室气体问题研究的时间尺度上,无论是IPCC提出的方法学标准,还是各国学者通过观测所积累的对这一问题的认识,都提到了开展长期监测和分析的必要性。水库产生较多温室气体排放往往在蓄水前期,随着水库运行年限的增加,库区水体的排放通量将产生相应变化。加拿大HYDROQUEBEC和EI对EM-1水库的研究表明,水库蓄水所导致的较高温室气体排放主要集中于蓄水初期几年,在若干年后,随着蓄水淹没的植物体等分解殆尽,温室气体的排放水平将相应降低直至到达一个稳定水平(图2)。

图2 加拿大EM-1水库长时间序列分析结果(图片源自魁北克水电集Alain Tremblay博士的报告)

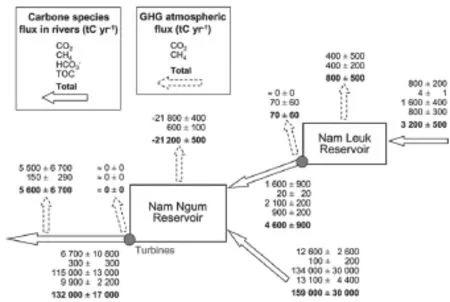

挪威SINTEF在老挝Nam Ngum-Nam Leuk梯级水库开展观测研究结果表明,位于下游的Nam Ngum水库在运行30年后,水库每年可吸收大气中的二氧化碳,吸收强度约为53Gg碳每年,而位处上游的Nam Leuk水库蓄水运行10年,其排放强度约为2.2Gg碳每年。SINTEF也根据观测结果汇总了两个水库的碳物质收支状况及其平衡关系(图3)。

图3 老挝两个梯级水库的碳收支状况(图片源自IHA水电专家、挪威SINTEF的Atle Harby教授的报告)

值得引起注意的是,目前多数研究中通过观测所获得的都是在水库运行现状下的总排放水平,以这样一个结果分析和评价水库建设所产生的温室效应是片面的。研究表明,在水库建设前,库区的天然河道也是二氧化碳和甲烷等物质的载体,在天然条件下,也会存在两种气体的自然释放.水库建设对温室气体排放影响的直接变化,应该是水库排放总量扣除天然河道排放水平后净排放量。另外,水库建设所导致的库区生态环境建设等人类活动产生对温室气体排放间接影响,也需要在分析中予以考虑。Hydro Quebec通过对EM-1水库自建成前6年至今的研究结果表明,在考虑库区生态系统整体的情况下,水库温室气体排放的变化量是很小的(图4)。

图4 加拿大EM-1水库建设前后库区的二氧化碳排放总量情况(图片源自魁北克水电集团Alain Tremblay博士的报告)

3 水电作为一种可再生能源,其清洁属性已为各国研究所认可

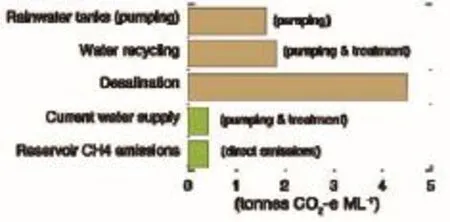

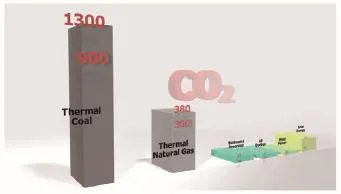

水库的温室气体排放之所以引起广泛关注,很重要的一个原因就在于它与人们对水资源或水电清洁的认识相悖。各国学者多以此为出发点,通过观测研究最终也得到了相似的结论:水库的建设会导致温室气体排放的变化,但这种影响是很小的。除以上研究结果可印证这一结论外,澳大利亚CSIRO对昆士兰地区水库开展的研究也表明,区域内64%以上的温室气体排放主要集中于6%的水库区域,这部分区域多为库区流域有机物质聚集的地方,而这排放的总量与昆士兰地区其它水资源利用形式,如雨水收集、水资源循环利用、海水脱盐甚至日常供水相比,水库所产生的甲烷排放仍然是最低的。Hydro Quebec根据EM-1水库10余年的研究结果估算,该水库单位发电量所产生的二氧化碳排放仅为10-50g/kW·h,远低于其国内火电900-1300g/kW·h以及天然气能源360-380g/kW·h的排放标准,该结果也与我国在三峡开展初步研究所获得的17g/kW·h的结论相似。

图5 澳大利亚昆士兰地区不同水资源利用方式的二氧化碳排放强度(图片源自CSIRO Bradford Sherman博士的报告)

图6 加拿大不同能源形式的二氧化碳排放强度(图片源自魁北克水电集团Alain Tremblay博士的报告)

4 国内研究需与国际通行方法接轨,并结合我国水电开发的特点开展重点研究

国内开展对水库温室气体排放问题的系统研究相对较晚,但通过国家项目支持、集团公司与科学院合作开展专项,我国在这一领域内与国际先进水平的差距正在逐渐缩小,尤其在硬件条件上,科研院所的大量经费投入,已基本确保国内研究技术与国际先进保持了同步,但在深入研究方法、开展综合分析等方面,仍存在一定的差距,具体表现在两个方面:其一是在观测设备的设计细节上,如何通过合适的箱体设计,尽量减小环境扰动对观测结果的影响,同时标准化设备的控制模块;其二是在开展研究的角度上,不应再局限于对水库水体的研究,而应该在流域尺度上开展基于生态系统的净排放研究。

25日在北京举行的座谈会上,中国长江三峡集团公司林初学副总经理出席并发表讲话,道出了我国开展水库温室气体研究中需要引起关注的几个问题。我国是水电开发大国,且全国水力资源70%集中于西南地区,已建和在建的大型水电工程也多聚集于此。这也决定了我国多数水电水库具有一个相似的气候、地质和生态环境背景,在这样一个大背景下,于西南地区选择典型水库开展深入研究,获得通用的规律和结果后应用于指导我国其它已建水库的治理以及在建和拟建水库的规划和建设,这应该成为我国在考虑水库温室气体排放问题的前提下开发水电的一个重要思路。

另外,考虑到水库流域内物质的输入对水库温室气体排放产生的影响,而库区开发、生态环境建设等一系列人类活动可能导致大量物质的人为输入。如何分析人类活动对水库温室气体排放问题的影响并采取相应的对策,也需要学者在研究中加以关注。