城市居民体育活动行为时空规律

——以上海为例

2012-09-11蔡玉军朱昆秦曼

蔡玉军,邵 斌,朱昆,秦曼

城市居民体育活动行为时空规律

——以上海为例

蔡玉军1,邵 斌2,朱昆1,秦曼3

主要采用文献资料法、问卷调查法、访谈法,以上海从事体育活动的居民为调查对象,分析上海城市居民体育活动的空间特征和时间特征,指出存在的主要问题,并提出对策建议。

上海;城市居民;体育活动;时空规律

随着经济的发展、社会的进步,物质产品极大丰富,闲暇时间逐渐增多,人们对生活质量的要求不断提高,但人们的生活方式和健康状况却不容乐观。我国是世界上吸烟人口最多的国家,男性吸烟率为47.3%,高于世界水平;同时也是饮酒消费大国,年均消费约1 000万吨,城市居民每年消费492万吨;电视综合症、网络综合症、空调综合症频繁出现[1]。体育界专家指出,我国青少年儿童体质状况20多年来持续下降。医学界提出,百年不遇的全球金融危机撼动不了中国经济的强劲增长势头,但天量的慢性病却可能在不远的将来拖垮中国经济,仅2003年健康安全问题造成的经济损失占当年GDP的7.1%(8 263亿元)[2];慢性病将使中国人再度沦为“东亚病夫”[3,4]。另有研究表明,现代社会,人际关系淡漠[5],人们的工作及生活压力增大,许多人处于亚健康状态[6]。

我国内地最发达的城市——上海,在建设社会主义现代化国际大都市的过程中,居民体育活动却没有跟上世界城市的步伐。虽然不乏对体育爱好、痴迷甚至狂热的群体,但以读报、听广播、看电视、上网等方式关注体育的比较多,真正到体育场所将其对体育的热爱付诸实践的较少。

造成上述现象的原因主要有主客观两方面:一是主观上人们对体育的认识不够,二是客观上城市空间环境对居民体育行为的引导不够。上海作为我国物质和精神文明比较发达的地区,居民主观上对体育的认识和需求虽然比国内其它城市稍强,但与发达国家或城市的居民相差甚远;客观上,上海市体育局虽然在健身苑点及公共运动场的建设中投入了大量的人力、物力和财力,但体育场地设施的规划建设及布局仍缺乏必要的依据。探索上海城市居民体育活动行为时空规律,根据规律和居民现实需求配置体育场地设施,就是其重要依据之一。

1 研究对象与方法

1.1 对象

本研究以上海居民体育活动行为为研究对象,以上海从事体育活动的居民为调查对象。

1.2 方法

1.2.1 文献资料法

通过对中国期刊全文据数据库、维普全文数据库、Ebsco数据库、同济大学数字图书馆、复旦大学图书馆电子阅览室以及互联网Google、Baidu搜索引擎等电子资源和上海体育学院图书馆、上海图书馆、上海书城等,以“体育”、“活动”、“行为”、“空间”、“时间”“出行”等为关键词进行检索,收集与本研究相关的期刊论文、学位论文、新闻资料、文件等。通过对文献的分析整理,以了解前人及当前相关研究的现状,并为本研究奠定坚实基础。

以《2010年上海体育年鉴》、《2010年上海统计年鉴》、“上海市全民健身电子地图(丁丁网)”体育场馆数据为蓝本,获取关于上海城市体育场所的数量及分布情况、上海城市居民总体属性等数据,并对相关数据进行整理分析及利用。

1.2.2 问卷调查法

采用问卷调查法对上海城市居民体育活动日志进行调查,并建立居民体育活动数据库,对上海城市居民体育活动的时空特征进行归纳和总结。

A.问卷的设计与制作:问卷涉及居民属性,工作日、双休日和法定节假日体育活动日志,居民住所空间属性,场住距离,以及与移动—活动决策相关内容。

B.调查对象的选取:根据研究目的,选取上海市中心城区(外环线以内)不同个人及家庭属性的居民500人进行调查。

C.问卷的发放与回收:根据上述区域及对象的选择,请求街道办事处或居委会工作人员、市(区)体育局及社区体协协助,将分层抽样后的对象进行随机抽取,尽量做到现场发放、现场回收,共回收问卷418份,其中有效问卷356份,回收率83.6%,有效率85.2%。

D.建立数据库:对问卷调查表进行判断、筛选、编号、录入计算机,用SPSS软件包对数据进行处理。

1.2.3 访问调查法

A.访谈专家:对同济大学建筑与城市规划学院、华东师范大学资源与环境学院城市研究领域专家各1名,就上海城市空间结构,特别是交通空间、居住空间等相关问题进行访谈;对上海体育学院社会体育领域以及上海市体育局群众体育处相关专家各1名,就上海城市居民体育活动开展、场所设施等有关问题进行访问。

B.访问居民:对不适宜问卷调查的问题,设计访谈提纲,在问卷发放过程中,随机对36位居民进行深度访谈,获得居民体育活动行为相关问题的解释。

2 基本现状

2.1 上海城市居民体育活动行为的空间特征

2.1.1 场所特征

问卷调查发现,上海城市居民体育活动基本上是围绕着小区、社区范围展开,按照小区级体育活动场所→社区级体育活动场所→地区级体育活动场所→城市级体育活动场所的顺序,参加体育活动的人数呈递减趋势。在小区内进行体育活动的居民,主要集中于小区内的健身区及小区绿地内;在社区范围内进行体育活动的居民,主要集中于社区公园、社区广场及社区绿地;到更高级别的体育场所进行体育活动的居民较倾向于专门化的体育活动场所。无论哪一级别的体育场所,均呈现出以专门性体育场所为主、非专门性体育场所为辅的特征。

近半数的被调查居民选择在小区范围内进行体育活动(见表1),其中在小区内非专门性体育活动场所进行体育活动的比例占到17.4%,主要在小区绿地进行及空地进行。有研究指出,居住小区是未来城市体育发展的主要空间[7]。发达国家对居住区(包括居住小区)内体育设施的配置具有明确的规定,较好地保障了居民日常健身活动的进行。我国则在快速城市化进程中多次错失体育空间建设的良机[2]。直到现今,仍因城市不同利益主体对城市空间资源的激烈争夺而使城市体育空间不断“缩水”。如房地产商在经济利益的驱动下,压缩本应属于配套设施的小区体育活动场地等。这些问题应在新建小区时加以注意,对于老的住宅小区,则应在城市更新的过程中逐步加以改造。

表1 被调查居民体育活动场所统计表Table Ⅰ Statistics of the Places for Sports Activities Frequented by the Citizens Surveyed

城市居民体育活动的场所处于哪一个等级层次,与其体育需求层次有关。群众体育基础好的国家或城市,居民的体育需求较高,较低级的体育场所因其服务内容(如健身项目)较少、服务能级较低并不能满足居民较高的体育需求,居民倾向于到较高级的体育空间进行健身。但越高级的体育空间的可达性越差,出行能力较差的居民可能由于距离成本或时间成本较大而放弃到更高级的体育空间进行体育活动。解决这对矛盾的一个重要途径是适度增加低级体育空间的配置,增强较高级别体育空间的可达性,如将其建设在主要公共交通站点、主要城市道路旁等。

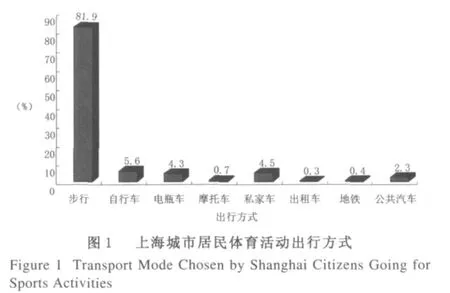

2.1.2 出行方式

从图1可以看出,居民体育活动出行方式一致性较高,居民选择步行出行的比例超过了80%,从另一方面证实了居民体育活动的空间范围集中于小区和社区范围内。在此范围内,居民的出行距离一般不会超过1 500 m,到达该区域范围内的健身设施并不需要机动化程度较高的交通工具。利用自行车、电瓶车及私家车作为健身出行交通工具的居民也占到一定的比例,而乘坐公共汽车、出租车及摩托车去健身的居民较少。

2.1.3 上海城市居民体育活动空间圈层特征

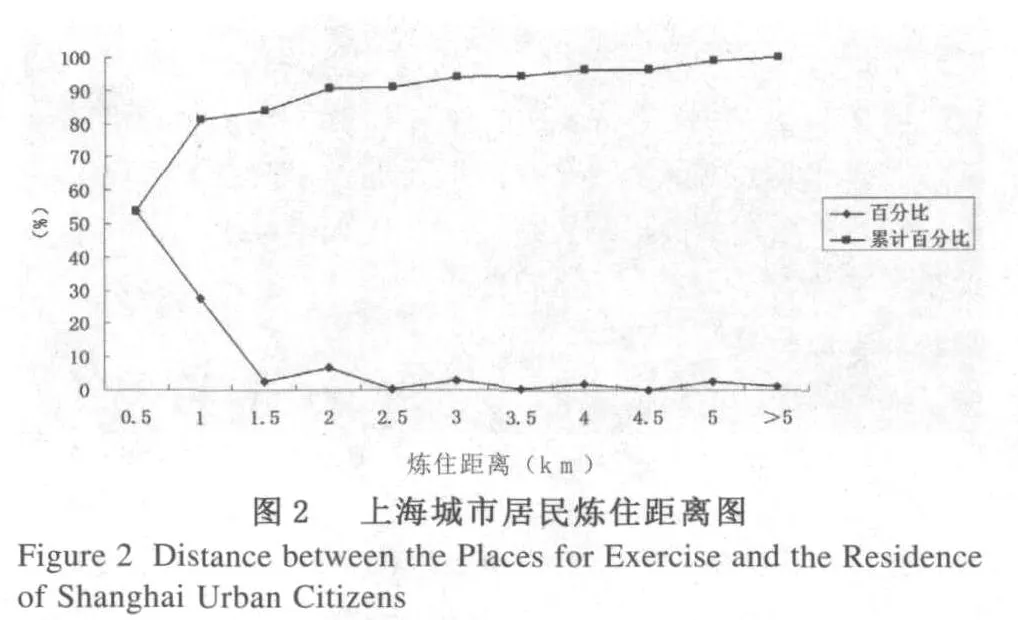

由图2可知,上海城市居民体育活动场所与居住地之间的距离(简称“炼住距离”)存在明显的近家集中和距离衰减特征。随着炼住距离的增加,参加体育活动的居民百分比下降明显,0~1.5 km出行范围内下降最为迅速,大于1.5 km至5 km范围内亦有起伏。这也再次说明了上海城市居民体育活动行为主要发生于小区或社区范围内。

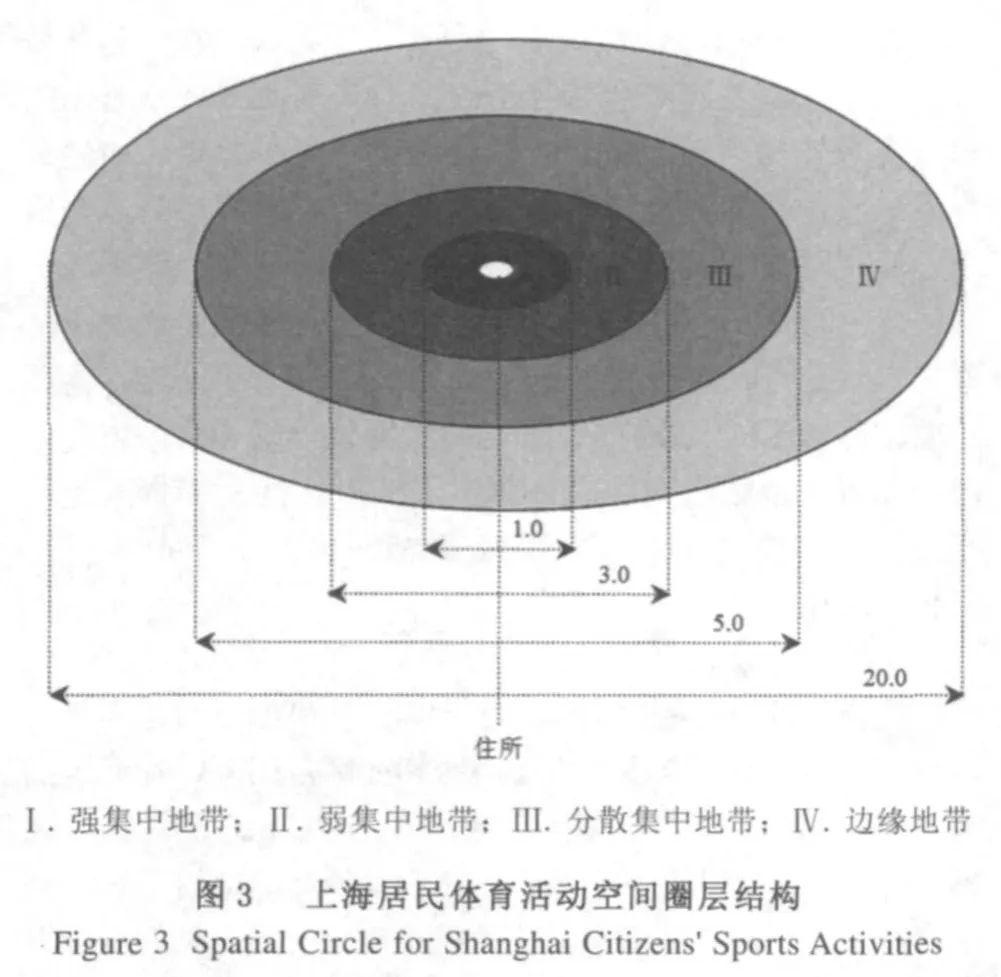

对上海居民体育活动出行距离进行分析,得出其体育活动行为空间具有4圈层结构(图3)。

第Ⅰ圈层:0.0≤D≤1.0 km,为强集中地带,集中了81.3%的体育活动,是上海居民体育活动的主要圈层。

第Ⅱ圈层:1.0<D≤3.0 km,为弱集中地带,集中了12.9%的体育活动,上海居民的体育活动的数量迅速下降。

第Ⅲ圈层:3.0<D≤5.0 km,为分散集中地带,集中了4.6%的体育活动,上海居民的体育活动的数量继续下降,但降幅减缓。

第Ⅳ圈层:5.0<D≤20.0 km,为边缘地带,集中了1.2%的体育活动,体育活动的数量进一步下降,是上海居民体育活动空间的极限空间范围。

2.2 上海城市居民体育活动的时间特征

2.2.1 活动频率

被调查的上海居民中,不同日期进行体育活动的习惯有所不同,选择在工作日(非节假日的周一至周五)参加体育活动的比例占19.5%,27.7%的人选择在双休日参加体育活动,大多数人选择在工作日和双休日都参加体育活动。在法定节假日,居民选择体育活动的比例并没有想象中的高,甚至低于工作日的比例(仅占18.7%)。访谈得知,节假日旅游、休息、休闲、探亲4类活动占居主要比例,主要目的是缓解平日的工作和生活压力。

不同日期上海居民参加体育活动的频率不同,工作日较低,平均每5天活动频率为1.94次,其中每5天活动2~3次的占23.6%,每天坚持1次的仅占1.2%。周末体育活动频率较高,平均每2天1.63次,每天进行1次或1次以上的占62.7%。法定节假日居民平均每2.1天活动1次,其中每天都参加体育活动的仅占17.2%。

2.2.2 活动时段

从被调查样本总体来看,上海居民体育活动主要发生在白天,下午是活动最集中的时段,其次是上午,晚间进行体育活动的比例不高(图4)。周末参加体育活动的时段比较均匀,而工作日主要集中于上午的6:00~8:00时段和下午的4:30~6:00时段;工作日与整体上具有相同的特征,这主要是因为工作日白天大部分居民需要工作,下午下班后是该部分人群体育活动的最佳时段。另外,从年龄特征来看,老年人比其它年龄段的人群更倾向于早间进行体育活动。与工作日相比,居民在双休日和法定节假日体育活动的时段不定的比例较高,这主要是由于双休日和法定节假日人们能够自由支配自己的时间。

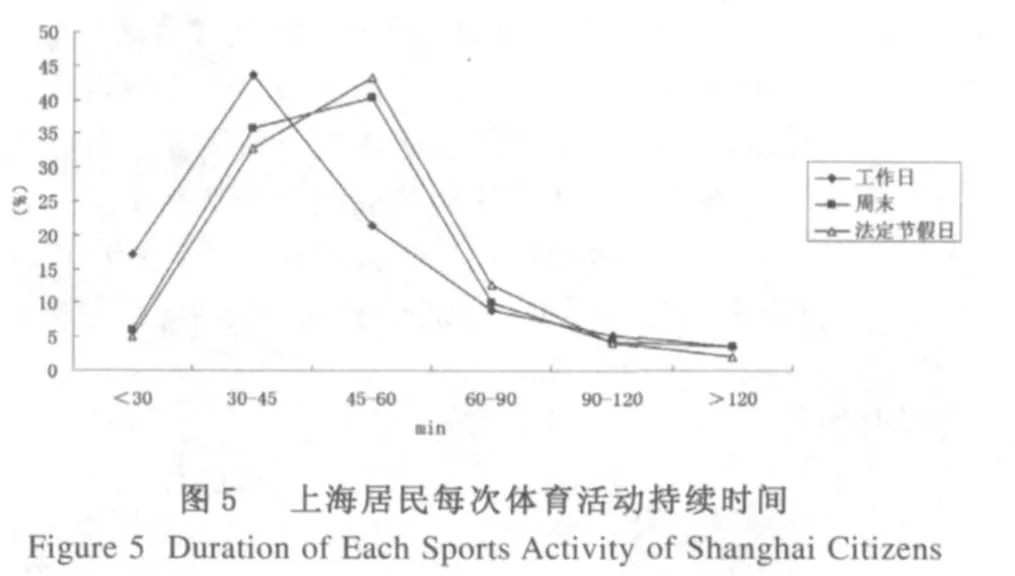

2.2.3 活动持续时间

从图5可知,被调查居民中,有体育锻炼行为习惯的人在工作日、周末、法定节假日平均每次体育活动的持续时间分别为33.2 min、50.4 min、51.3 min。从表面上看,上海居民体育活动的持续时间比较合理,主要集中在30~60 min内。但访谈和现场观察得知,上述持续时间并非体育活动的“净时间”,中间不乏有语言交流、中间歇息等其它行为掺杂其中,其实并没有达到每次锻炼应有的效果。

2.2.4 活动出行时间

国内外专家指出,与出行距离相比,利用时间距离衡量居民的出行行为更加合理[8]。以瑞典的哈格斯特朗为首的时间地理学派,将出行与活动的时间表示在时空棱柱,以表达时空间关系,认为存在能力制约、组合制约和权威制约3种制约。其中,居民的出行能力即属于能力制约的范畴。随着机动车保有量的不断增加,居民出行的机动化程度不断提高,其出行能力也随之不断增强。此种情况下,时间距离已成为衡量体育场所可达性的重要依据。

从调查统计可知,10 min是上海城市居民体育活动单程出行时间的不敏感区,在此范围内,体育活动出行的比例最高;随着出行时间的增加,居民参加体育活动的比例呈逐渐减少趋势。45 min是上海居民体育活动单程出行时间的基本范围,60 min是其极限时间距离,超出此范围后,几乎无人愿意参加体育活动。

另外,不同日期居民参加体育活动的单程出行时间,具有“工作日<周末<法定节假日”的特征。

3 存在的主要问题

探讨上海居民体育活动行为规律本属于描述性研究,然而,对其进行研究的目的不仅仅是找出居民体育活动行为规律,更重要的是通过这些规律找出与当前居民现实情况和实际体育需求不相符的因素,为发挥体育空间结构对居民体育活动行为的正面、积极引导作用,而不是任其制约行为的产生和发展。通过对上海居民体育活动行为规律现状进行研究,发现主要存在如下问题。

3.1 上海居民体育活动场所等级体系不完善,对较高等级体育场所建设不够重视

由环境心理学可知,外界环境对人类的行为具有一定的影响,这种影响具有两面性,可能是制约,也可能是激发。要发挥外界物质环境——体育场所对城市居民体育活动行为的激发和带动作用,必须建立一套相对稳定、布局合理、层次分明、适合不同人群的体育空间等级体系网络。然而,从理论角度来看,目前官方与学界还没有构建起一套完善的体育活动场等级体系;从实践角度来看,小区内的健身设施国家有强制性的规定,当前相关部门主要侧重于对社区层面的体育场地设施进行建设,对社区内的体育设施进行重点建设本身没有任何问题,但这并不意味着就可以不重视更高等级的体育场所的规划和建设。各层次的体育场所其发挥的作用不同:小区级的体育活动场所是城市体育空间的最基层,它起到的是基石的作用;社区体育空间关系到居民的日常体育生活,是当前上海城市体育空间规划和建设的最主要的层面;地区级体育空间主要起上下衔接的作用,不可缺失以免造成中间断档;城市级体育场所是彰显政府政绩、展现城市魅力、服务体育竞技、激发健身热情的重要途径。然而,更高级别(城市级和地区级)的体育场所则并没有系统地纳入到上海城市体育场所体系规划建设范围内。

3.2 小区内的健身设施千篇一律,服务内容只能满足老年人的需求

旧的住宅小区大多无健身设施,因此居民只能到小区内的绿地和空地或其它健身场所进行体育活动。新的住宅小区健身设施几乎完全一样,主要有太空漫步机、扭腰器、上肢牵引器、划船器、攀爬器等,居民早已对这些花样不变的器械失去了兴趣。由于小区内的体育设施配置不高、服务内容较少,只能满足老年群体的基本需求,青少年居民的体育需求并未能得到很好的满足,这部分居民也会在适当的时间,选择距离住所较远的体育场(馆)、绿地、公园等进行体育活动。但其它体育场所的可达性不如小区或社区内的好,因此并不能经常化。

3.3 法定节假日体育活动较少,体育活动与其它活动不能有效地配合

对上海居民体育活动频率的调查显示,周末两天居民的体育活动频率较高,而法定节假日体育活动氛围不高,没有充分利用。其主要原因是:在法定节假日内,体育活动被其它活动所占据,居民无暇顾及体育活动。对36位发放问卷的居民进行随机访问后发现,旅游、休闲占据了法定节假日的大部分时间,然而旅游和休闲两种活动内容都可以与体育相结合,当问及为何不将两者结合时,76.3%的居民的回答是没有合适的地方(场所)可以将这两种活动结合起来。当前,体育旅游掀起了一股热潮,休闲体育更是成为生活体育的有机组成部分,大部分居民在法定节假日未能将其它活动与体育活动相结合的重要原因,实质上是上海城市体育场所的网络体系的不成熟。

3.4 上海居民体育活动持续时间偏短

访谈体育界专家得知,平均每次体育活动的持续时间大于半小时,才能起到体育锻炼的效果,但前提是要保持一定的运动强度。另外,专家还指出,一次性体育活动的持续时间不宜过长,否则没有经过高强度训练的人会导致体力衰竭甚至有损身体健康。对上海居民体育活动持续时间的调查得知,仍有部分居民每次体育锻炼的时间少于30 min,也有部分居民活动持续时间大于120 min,值得引起市民的注意。

4 对策与建议

4.1 构建完善的城市体育场所等级体系,重视高等级体育场所的建设

根据上海城市总体规划、现有的城镇体系以及实际情况,本研究尝试构建上海市体育活动场所等级体系。

4.1.1 横向划分

将体育活动场所划分为专门性体育活动场所和非专门性体育活动场所。非专门性体育活动场所主要与城市绿地、公园、山体、滨水、楼宇、道路等城市空间要素相结合,充当专门性体育活动场所的有益补充。《全民健身计划》的重要目标之一是到2015年,人均体育场地面积达到1.5 m2,但这个目标远远低于发达国家(城市)的标准,如美国的人均体育场地面积高达16 m2,平均每万人拥有200多个体育场地(我国目前平均每万人仅拥有体育场地6.58个)[9]。当前上海市人口已超过2 300万,人均土地资源非常有限,在这种情况下只有加强非专门性体育活动场所的建设,才能有效满足居民日益增长的体育需求所带来的对体育空间的需求。

4.1.2 纵向划分

按照体育活动场所服务范围的大小,将其分为城市级体育活动场所、地区级体育活动空间、社区级体育活动场所、小区级体育活动场所4级。小区级体育活动场所主要为居住小区内居民服务,如健身苑点、小区广场等。社区级体育活动场所是指主要为社区内居民服务的体育空间,如社区文化广场、社区公园等。地区级体育活动场所是指为区一级居民服务的体育空间,如区级公园、区级体育场馆等。城市级体育活动场所是指为整个市域范围内居民提供服务的体育空间,如市级公园、市级体育场馆等。从小区级体育活动场所到市级体育活动场所,其服务范围递增,其空间、容纳人数增加,规模、设施水平也呈升高的趋势。不同等级的体育场所,其服务内容应以居民的实际需求为准,兼顾不同群体的多样性需求。居住小区和社区是城市居民体育活动最基本、最基层空间,具有基石的作用,小区级和社区级体育场所应立足于普通大众最基本的健身需求。城市级和地区级体育空间则立足于满足更高体育需求的人群设置,其服务内容也应以调查结果为依据。2003年上海市体育局在对1.2万居民发起的“我最喜爱的运动项目”的调研中就发现,健身苑点内的活动内容比较适合中老年人,中青年和青少年普遍钟情于球类活动等。在此项调查的基础上,从2004年开始重点建设社区级体育场所——公共运动场。高等级的体育场所作为景观与体育的完美结合,它对居民体育活动的激发和引导作用是不容忽视的。应在稳步推进小区级和社区级体育场所的基础上,逐步转向对较高等级体育场所的规划和建设,打造布局合理的城市体育空间等级体系网络,以满足居民日益增长的体育空间需求。

4.2 建立主要以步行与公共交通相结合的体育空间网络

自2003年起,上海开始实施“健身健康城市三年行动计划”,提出“人人运动”行动计划,努力打造“500 m体育健身圈”。2004年6月18日上海市人民政府发布的《上海市全民健身发展纲要(2004-2010年)》提出,建造社区公共运动场,使市民出门500 m左右就有基本健身设施,利用公共交通工具15 min可到达综合体育设施,利用公共交通工具30 min可到达环城绿带、体育公园。李建国、狄耿华等学者对居民的日常生活体育圈进行研究,居民到达健身点、健身苑、社区体育中心的出行距离分别为500 m、800 m、1 000 m左右。从出行距离和场所来看,其对应的是小区级和社区级体育场所内的健身场所。

地理学认为可达性是指居民克服距离和时间等阻力到达某服务设施或活动场所的愿望和能力的定量表达,常用其衡量城市服务设施空间分布的合理性。可达性被认为是评价空间公正和社会公平最重要的因子(之一),它为城市空间的规划建设提供了科学依据和评价标准。可达性高低主要取决于时间要素和空间要素,时间要素主要是指出行时间,空间要素主要有设施和场所的位置和临近性[9]。

从出行方式上看,社区范围内体育活动场所,倡导“绿色出行”之理念,将“低碳”与健身相结合,着重建设居民居住小区到社区内健身场所的慢行交通系统,例如当前正在重点打造的小区级体育场所,满足其可达性的合理范围应该在500~800 m,主要基于步行可达;社区级体育场所可达范围在1 000~1 500 m,基于步行与公共交通可达。对于较高等级的体育场所,其可达性相对较差,可通过将体育场所建设在主要公共交通站点或城市主要道路周边,着重打造基于公共交通和私家车可达的快速交通系统。

4.3 共享城市空间资源,分时段开放体育空间

根据上海居民体育活动的时段特征,基于体育场所集约利用的角度,可以根据时间段开放体育活动场地设施。例如,下午4:30~6:00和上午6:00~8:00这两个时段是工作日体育活动比较集中的时段,可分时段供给;而双休日和节假日则不定时段的比例较高,应延长开放时间。如此一来,在非体育活动高峰时段体育场所可以供给其它活动使用,对城市空间资源的集约利用大有益处。

4.4 充分发挥社会组织和市场组织的作用,打造节假日体育活动

针对上海居民法定节假日体育活动频率较低的情况,可充分发挥体育社团等非政府组织的积极性,打造体育与节日、体育与景观相结合的体育活动。体育管理部门应逐步放手,给社会组织及市场组织运作的机会。

4.5 加强体育指导,增强居民体育意识

为了增强上海居民的体育意识,现阶段应重点采取:(1)合理布局体育场所;(2)普及体育知识,对体育活动场所信息进行公开公示,以吸引居民参与;(3)加强体育健身指导服务。其中,合理布局体育场所即是充分发挥体育场所等级体系网络对居民体育活动行为的激发和引导作用;普及体育知识、加强健身指导是为了让市民懂得怎样科学地锻炼身体;公开体育活动场所信息是为了让人们知道到哪里去健身。

[1]卢元镇.体育的本质属于生活[J].体育科研,2006,27(04):1-3.

[2]卢元镇.为社区拓展“体育空间”[J].环球体育市场,2002 (2):16-17.

[3]黄建始.慢性病将使中国人沦为“东亚病夫”[J].中外健康文摘A版,2010(4):30-31.

[4]徐光兴,黄建始.警惕国人再次沦为“东亚病夫”[J].党政干部参考,2010,(03):51-52.

[5]李建国.体育生活化与城市体育生活[J].体育科研,2006,27 (4):11-13.

[6]郑华.后奥运时代我国城市休闲体育空间发展趋势探讨[J].体育与科学,2009,30(2):18-21.

[7]杨大轩,李薇.住宅小区:未来城市社区体育发展的主要空间[J].福建体育科技,2009,(02):19-21.

[8]蔡玉军,魏磊,朱昆.上海市小学生非上学时间体育活动行为时空规律研究[J].体育科学,2011,31(06):59-66.

[9]尹海伟.城市开敞空间:格局·可达性·宜人性[M].南京:东南大学出版社,2008:9-10.

(责任编辑:陈建萍)

Spatiotemporal Principles of the Exercise Behavior of Urban Citizens - Taking Shanghai as an Example

CAI Yu-jun, SHAO Bin, ZHU Kun, et al.

(Shanghai Institute of P.E., Shanghai 200438, China)

By the methods of document consultation, questionnaire and interview and taking the Shanghai citizens who often participate in sports activities as the object of survey, the article discusses the spatiotemporal characteristics of Shanghai citizens' sports activities, points out the existing problems and puts forward some suggestions.

Shanghai; urban citizen; sports activity; spatiotemporal principle

G80-05

A

1006-1207(2012)03-0062-05

2012-01-27

2011年上海市体育社会科学、决策咨询课题(TYSKYJ2011028)

蔡玉军,男,助理研究员。主要研究方向:居民体育活动.

1.上海体育学院,上海 200438;2.上海大学体育学院,上海 200444;3. 上海金融学院体育教学部,上海 201209